監査役選任に必要な同意とは?取締役会・株主総会の手続を解説

コーポレート・M&A 更新当社は、監査役会設置会社であり、監査役は私を含めて3名です。この3名全員が、今年の定時株主総会で任期満了となります。

取締役会は、監査役3名のうち1人も再任せずに、新たに別の3名を監査役に選任する議案を上程しようとしているようですが、私は、監査の継続性の観点から、誰か1名は再任されるべきだと考えています。監査役の立場で、取締役が上程しようとしている議案に反対する方法はありますか。

監査役は株主総会の決議を経て選任され、被選任者が就任を承諾することで選任の効力が生じます。

監査役会設置会社において、取締役が監査役選任議案を株主総会に上程するためには、監査役会の同意が必要です。そのため、反対の意見を持つ監査役としては、取締役から監査役選任議案についての同意を求められた際に、監査役会において選任議案に同意しないことを決議することで、取締役に再考を促すという方法が考えられます。

また、当該選任議案が上程された株主総会において、監査役の意見陳述権を行使することも可能です。

解説

目次

監査役の職務・役割

監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のことをいいます(会社法381条1項前段)。

監査役の職務には、大きく分けて、業務監査と会計監査があります。

業務監査とは、適法性監査とも呼ばれ、取締役の職務の執行が法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務に違反していないか等を監査することをいいます。

会計監査とは、計算書類および附属明細書を監査することを意味します。なお、会計監査人設置会社では、第一次的な会計監査は、公認会計士または監査法人である会計監査人が実施しますので、監査役は、会計監査人の監査の方法および結果の相当性について監査することになります。

そして、監査役は、事業年度ごとに業務監査と会計監査の結果を記載した監査報告を作成します(会社法381条1項後段)。

監査役の職務権限

監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することであり、そのため監査役には、次のような9つの権限が与えられています。なお、監査役に認められる権限については、それを行使すべきときに行使することが義務であると考えられており、そのため、「権限」という代わりに「職務権限」といわれることがあります。

(2)取締役会への出席権・報告義務等

(3)株主総会の議案等の調査・報告義務

(4)違法行為等の差止請求権

(5)取締役と会社の間の訴訟の会社代表権

(6)各種訴訟の提起権

(7)取締役の賠償責任額の制限議案等への同意権

(8)監査報告の作成義務

(9)会計監査人の選任等に関する権限

調査権限

監査役は、いつでも、取締役・会計参与・使用人に対して事業の報告を求め、または会社の業務および財産の状況を調査することができます(会社法381条2項)。

また、監査役は、その職務を行うために必要があるときは、子会社に対しても事業の報告を求め、または子会社の業務および財産の状況を調査することができます(同条3項)。

さらに、監査役は、その職務を行うために必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができます(会社法397条2項)。

なお、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査役からの報告請求を待つことなく、直ちにその事実を監査役に報告しなければなりません(会社法357条1項)。

取締役会への出席権・報告義務等

監査役は、取締役会に出席する義務を負い、必要があると認めるときは意見を述べる義務を負います(会社法383条1項)。

また、取締役が不正の行為をし、もしくはするおそれがあると認めるとき、または法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、監査役は、それを遅滞なく取締役会に報告する義務があり(会社法382条)、その報告のために、監査役は、取締役会の招集を請求し、または自ら取締役会を招集することもできます(会社法383条2項・3項)。

株主総会の議案等の調査・報告義務

監査役は、株主総会への提出議案等を調査し、法令・定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を株主総会に報告しなければなりません(会社法384条)。

違法行為等の差止請求権

監査役は、取締役が法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがある場合において、その行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、取締役に対し、当該行為をやめるよう請求することができます(会社法385条1項)。

取締役と会社の間の訴訟の会社代表権

監査役は、会社が取締役に対し、または取締役が会社に対して訴えを提起する場合等において、会社を代表する権限を有します(会社法386条)。

各種訴訟の提起権

監査役は、会社の組織に関する行為の無効の訴え(会社法828条1項)や株主総会決議取消しの訴え(会社法831条1項)を提起することもできます。

取締役の賠償責任額の制限議案等への同意権

取締役の責任を一部免除するための議案を株主総会に提出する場合等には、監査役の同意を要することとされています(会社法425条3項1号、426条2項、427条3項、849条3項1号)。

監査報告の作成義務

前述のとおり、監査役の職務には監査報告の作成が含まれます。その中で、事業報告およびその附属明細書が法令・定款に従い会社の状況を正しく示しているかどうかについての監査役の意見や、取締役の職務の遂行に関し、不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があったときは、その事実等が報告されます(会社法施行規則129条1項各号、会社計算規則122条、127条)。

会計監査人の選任等に関する権限

会計監査人設置会社においては、会計監査人の独立性を確保する趣旨等から、監査役(監査役会設置会社においては監査役会)が、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する権限を有します(会社法344条)。

また、取締役が会計監査人の報酬等を定める場合には、監査役(監査役会設置会社においては監査役会)の同意が必要とされています(会社法399条1項・2項)。

さらに、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき等所定の解任事由があるときは、監査役は、会計監査人を解任することができます(会社法340条1項)。

加えて、監査役は、会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく臨時株主総会を招集するなどして会計監査人を選任することが困難なときは、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任する義務があります(会社法346条4項)。

監査役となるための資格や要件

会社法では、以下の者は、監査役になることができないとされています(会社法335条1項・331条1項)。

- 法人

- 成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

- 会社法もしくは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に違反し、または金融商品取引法の一部の罰則や民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法の一部の罰則に関する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 上記③に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

また、監査役は、会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。そのほか、会計参与は会社の監査役と兼任することができず、会計監査人については、会社の監査役に就任していることは会計監査人としての欠格事由となります。

上記の欠格事由と兼任禁止の詳細については、「監査役になるための資格と兼任が禁止される場合とは」をご覧ください。

監査役の設置が必要な会社と不要な会社

取締役会設置会社では、原則として、監査役の設置が必要であり(会社法327条2項)、会計監査人設置会社については監査役の設置が必須ですが(同条3項)、それ以外の会社については任意とされています。

また、大会社である公開会社では監査役会の設置が義務付けられていますが(会社法328条1項)、それ以外の会社については任意とされています。

監査役の任期

監査役の任期は、会社法336条1項で、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。

取締役の任期は原則として2年と定められていますが(会社法332条1項)、それと比べて長期とされているのは、監査役の地位を長期間にわたって保障することにより、監査役の独立性を確保するためです。この観点から、定款の定めを設けることや、株主総会の決議または監査役間の合意によっても、監査役の任期を短縮することはできません。

監査役の任期の詳細については、「監査役の任期は?退任・辞任するのはどのような場合?」をご覧ください。

監査役選任の手続

監査役の選任議案への同意

監査役は株主総会の決議を経て選任され、被選任者が就任を承諾することで選任の効力が生じます。

会社法は、監査役の取締役からの独立性の強化を図る趣旨から、取締役が自分たちの都合で監査役の構成を勝手に変更できないようにしており、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の同意を必要としています(会社法343条1項・3項)。監査役が2人以上の場合はその過半数、監査役会設置会社である場合には監査役会の同意が必要ですので、冒頭の設例の場合には、監査役会の同意が必要になります。

また、監査役(監査役会設置会社である場合は監査役会)は、取締役に対して、監査役の増員のために監査役の選任を株主総会の目的とすることや、特定の人物の監査役選任議案を株主総会に付議するよう請求することもできます(会社法343条2項)。

そして、監査役(監査役会設置会社である場合には監査役会)の同意を得ずに監査役の選任決議がなされた場合は、株主総会の決議方法の法令違反として株主総会の決議取消事由になります(会社法831条1項1号)。

そのため、監査役が新たな監査役の選任議案に反対の意見がある場合には、取締役から監査役の選任議案に同意を求められた際に、監査役会においてその選任議案に同意しないことを決議し、取締役に対して、監査役の選任議案の再考を促すということが考えられます。

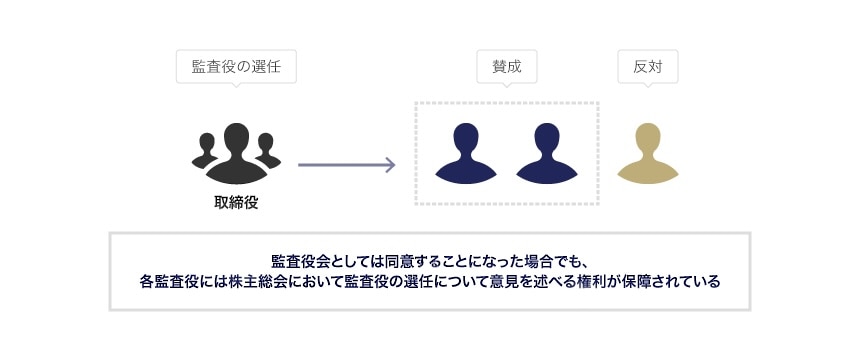

なお、監査役会設置会社において、この同意は、監査役会を開催して、監査役会の決議(監査役の多数決)をもって行うことになります。そのため、過半数の監査役が取締役決定の監査役選任議案への同意に賛成した結果、監査役会としては取締役決定の監査役選任議案に同意することになった場合、これに反対する監査役は、次に述べる意見陳述を検討することになります。

株主総会における決議と監査役の意見陳述権

監査役には、株主総会において監査役の選任について意見を述べる権利(意見陳述権)が保障されています(会社法345条1項・4項)。監査役にこのような権利が保障されているのは、監査役の選任議案に関する取締役会の決定に、監査役の意向をより強く反映させることが目的です。

述べる意見の内容に制限はないことから、自らの再任についてだけでなく、他の者の監査役としての選任についても意見を述べることができますし、さらには監査役の選任議案が上程されていない場合に、監査役を増員すべきであることについても意見を述べることができます。

そして、このような監査役の意見陳述権を取締役が不当に拒絶した場合は、株主総会の決議方法の法令違反として株主総会の決議取消事由になると解されています(会社法831条1項1号)。

冒頭の設例に当てはめると、監査役3名のうち1名のみが、取締役が決定した監査役選任議案に反対し、他の監査役が取締役の決定した監査役選任議案に賛成した場合、監査役会としては取締役が決定した監査役の選任議案に同意することになります。その選任議案が株主総会に上程されても、反対する監査役は株主総会で意見を述べることができ、反対の意思表示を行うことで、株主に対して慎重な議決権行使を促すことができます。

監査役選任後の登記

監査役を選任した場合は、選任が効力を生じた日から2週間以内に、変更登記を行う必要があります。この登記に要する登録免許税は1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)です。

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法