取締役の利益相反取引について取締役会の承認が必要となるのはどのような場合か

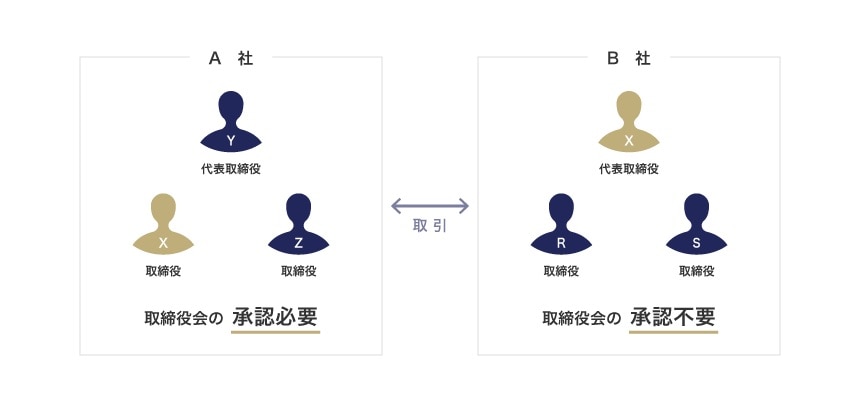

コーポレート・M&A 利益相反取引については、取締役会の承認を受けないとならないということですが、私が代表取締役を務めるA社が、私が取締役を務めるB社と取引をするに当たって、A社、B社のそれぞれにおいて、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか。

また、私は、その承認決議について特別の利害関係を有するということになり、決議に参加することができないのでしょうか。

あなたが代表取締役を務めるA社においては、あなたはA社のためにA社の代表として行為するので、取締役会の承認は不要です。他方、B社から見たとき、B社の取締役であるあなたは第三者であるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社においては、その取引について取締役会の承認を受けなければなりません(会社法365条1項・356条1項2号)。

そして、あなたはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません(会社法369条2項)。

解説

利益相反取引の承認決議

利益相反取引については、会社法356条1項2号、3号において、直接取引と間接取引という二つの類型が規定されています。

| 用語 | 内容 |

|---|---|

| 直接取引 (会社法356条1項2号) |

取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき |

| 間接取引 (会社法356条1項3号) |

株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき |

取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項柱書、365条1項)。

さらに、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。

直接取引

規制対象となる行為とそうでない行為1

| 規制対象となる行為 | 規制対象ではない行為 |

|---|---|

| ・会社・取締役間の商品取引契約 ・会社が取締役に贈与 ・会社が取締役に貸付け ・取締役が会社に利息付きで貸付け ・使用人兼務取締役の使用人分報酬(但し、取締役会の承認ある給与体系に基づく場合は、個別の取締役会決議は不要)(最高裁昭和43年9月3日判決) |

・取締役が会社店舗で商品を購入する取引 ∵取締役という地位とは無関係 ・取締役が会社に贈与(大審院昭和13年9月28日判決) ・取締役が会社に無利息・無担保で貸付け(最高裁昭和38年12月6日判決) ・取締役に対する報酬等の支給 ∵別途定められた手続に従う(会社法361条1項) |

兼任取締役と利益相反取引

① A社・B社の取引で、Xが両社の代表取締役を兼ねる場合

取締役が第三者のために会社と取引するときに当たるので、利益相反取引に該当します。

ただし、A社にはXの他にも代表取締役がいて、その代表取締役とB社代表取締役Xとが契約を結ぶときには、B社については利益相反取引の承認が不要であり、A社においてのみ承認が必要となります2。A社から見たとき、A社取締役Xが、A社の取引の相手方であるB社のためにB社の代表として行為することから、Xは第三者のために取引するものとして、A社の承認が必要となるのです。

② A社・B社の取引で、XがA社の取締役であり、B社の代表取締役でもある場合

A社からみて、Xは、A社の契約相手であるB社のためにB社の代表として行為することになります。そのため、Xは第三者のために取引するものとして、A社の承認が必要となります。

他方、B社からみると、XはB社のためにB社を代表して行為することから、利益の相反がなく、その承認は不要です。

③ A社・B社の取引で、Xが両社の取締役(≠代表取締役)を兼ねる場合

この場合、両社にとって、Xは代表行為をするものではないため、両社において承認を得る必要はありません。

④ A社(完全親会社)・B社(完全子会社)の取引で、XがA社の取締役であり、B社の代表取締役でもある場合

100%の資本関係がある場合、実質的な利害の対立はないので、いずれの会社においても承認は不要です(最高裁昭和45年8月20日判決参照)。

完全親子会社間で不動産取引をした場合、登記の際には、利益相反取引を承認する株主総会議事録・取締役会議事録の代わりに、完全親子会社関係であることを証する書面(子会社の株主名簿等)等を添付情報として提供することになります(不動産登記令7条5号ハ)。

なお、不動産取引が利益相反取引に該当しなかったとしても、「重要な財産の処分及び譲受け」に該当する場合には、取締役会決議が必要とされている(会社法362条4項1号)点には留意が必要です。

間接取引

規制対象となる行為3

以下の行為は、特に見解の争いなく、間接取引として、会社の承認が必要とされています。

- 会社が取締役の債務を保証すること(最高裁昭和45年3月12日判決)

- 会社が取締役の債務を引き受けること(最高裁昭和43年12月25日判決)

- 取締役の債務について会社が担保を提供すること(東京地裁昭和50年9月11日判決)

- 取締役を被保険者とする会社と保険会社との間の損害保険契約

上記のほか、以下の行為も間接取引として規制対象になると考えられています。

- 会社が、取締役が全株式を所有する他の会社の債務を保証すること(名古屋地裁昭和58年2月18日判決)

- 会社が、取締役の配偶者や子の債務を保証すること

兼任取締役と利益相反取引

① XがA社・B社双方の代表取締役を兼ねる場合

A社がB社の債務を保証する場合、A社の株主総会または取締役会の承認を受ける必要があります。

② XがA社の取締役であり、B社の代表取締役でもある場合

A社がB社の債務を保証する場合、たとえA社をX以外の者が代表するとしても規制対象になり、A社において承認を受ける必要があると考えられています。

③ XがA社・B社双方の取締役(≠代表取締役)を兼ねる場合

A社によるB社の債務の保証には、間接取引の規制が及ばないと考えられています。このような兼任関係だけでは会社と取締役との利益衝突の危険性が類型的にあるとはいえず、また直接取引とのバランスからしても、規制対象とすることが妥当ではないからです。

その他の注意事項 ~多額の借財に該当するかという観点~

債務保証や保証予約、デリバティブ取引も借財に当たると言えるところ、借財の額、その会社の総資産・経常利益等に占める割合、借財の目的および会社における従来の取扱いなどの事情を総合的に考慮して、債務保証なども「多額の借財」に該当する場合があります 4(東京地裁平成9年3月17日判決参照)。この場合には、取締役会決議が必要なので(会社法362条4項2号)、利益相反取引に該当するかという点だけでなく、多額の借財に該当するかという観点からの検討も必要です。

利益相反取引の報告

取締役会設置会社において、その承認を受けていたか否かにかかわらず、利益相反取引を行った取締役は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。

特別利害関係

利益相反取引に該当する場合、その取締役は、決議事項について、特別利害関係を有するので、取締役会決議に参加することはできません(会社法369条2項)。

参考:「どのような場合に特別利害関係が認められるのか」「特別利害関係と取締役会決議」

承認を受けない利益相反取引の効果

事後承認も可能

株主総会・取締役会の承認を受けない利益相反取引は無効です(最高裁昭和38年3月14日判決)。

もっとも、事後的に取引の承認を受けた場合には、その取引は遡って有効になると考えられています(東京高裁昭和34年3月30日判決)。

承認のない利益相反取引

効力 ~相手方が知っているときだけ無効~

株主総会・取締役会の承認を受けない利益相反取引は無効なのですが、取引の相手方からすると、会社内部の手続である株主総会・取締役会の承認を受けているか否かについて、必ずしも把握できるとは限りません。

そこで、最高裁昭和43年12月25日判決は、「取引の安全の見地より、善意の第三者を保護する必要があるから、会社は、その取引について取締役会の承認を受けなかつたことのほか、相手方である第三者が悪意(その旨を知つていること)であることを主張し、立証して始めて、その無効をその相手方である第三者に主張し得るものと解するのが相当である」と判示しました。

すなわち、会社は、相手方が、株主総会・取締役会の承認を受けていない取引であることを知っていたことについて主張立証しなければ、その利益相反取引が無効であることを主張できません。

無効を主張できるのは会社だけ

利益相反取引の相手方(取締役など)は、会社が株主総会・取締役会の承認を受けていないことを理由に無効であると主張することはできません(最高裁昭和48年12月11日判決)。

もっとも、以下の場合には、会社債務の保証人も無効を主張できると考えられています。

取締役(債権者)が有する債権が利益相反取引に基づくものであり、取締役(債権者)が、株主総会・取締役会の承認を受けていないことを知っていた場合、会社はその取引の無効を主張できます。

このとき、会社債務の保証人も、主たる債務が無効であることを主張して、保証債務の履行を免れることができます。会社が取締役に対して負担した債務について担保義務を負担した者は、その担保義務を履行したときには、会社に対して求償できますが、その際、会社から、その取締役に対して負担した債務が無効なものであり、したがってその担保義務の履行も無効な義務の履行であるから、求償に応じないと主張されるおそれがあるためです(名古屋高裁昭和42年4月28日判決)。

ただし、保証人が、株主総会・取締役会の承認を受けていないことを知りながら、その債務について保証した場合には、信義則上無効を主張できないこともあると考えられます(最高裁昭和50年12月25日判決、東京高裁昭和51年2月18日判決)。

取締役の責任

損害賠償責任

取締役は、株主総会または取締役会の承認を受けないで利益相反取引をすると、法令に違反したとして任務懈怠による損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。

また、たとえ承認を受けて利益相反取引をした場合であっても、会社に損害が生じたときは、任務懈怠があったものと推定されます(会社法423条3項)。そのため、任務懈怠がなかったことを取締役が証明しなければなりません。

責任免除の例外

株主総会または取締役会の承認を受けないで利益相反取引を行った場合も任務懈怠責任である以上、他の任務懈怠の場合と同様に、総株主の同意により責任を免除され(会社法424条)、また、善意・無重過失のときには、株主総会・取締役会決議による一部免除を受けることもできますし(会社法425条、426条)、責任限定契約の適用も受けます(会社法427条)。

もっとも、自己のために直接取引をした取締役については、善意・無過失であっても損害賠償責任を免れず、また、株主総会・取締役会決議による一部免除を受けることもできませんし、責任限定契約の効力も及びません(会社法428条)。

株主全員の同意があれば責任を全部免除されますが(会社法424条)、小規模で株主が限定的な会社でない限り、事実上難しいでしょう。

参考:「役員の損害賠償責任を軽減する方法(責任限定契約)」

プラム綜合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

- ベンチャー