株主総会招集通知の発送と電子提供措置開始の期限は?届かない場合の対応は?

コーポレート・M&A 更新当社は上場会社ですが、株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいのでしょうか。併せて、株主総会資料の電子提供措置の開始期限についても教えてください。

また、株主名簿上の住所に招集通知を発送しても毎年返送されてしまう株主がいるのですが、どうしたらよいでしょうか。

上場会社の場合、招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発送する必要があります。また、株主総会資料については、株主総会の日の3週間前(または招集通知の発送日のほうが早ければ、同日)から電子提供措置を開始する必要があります。ただし、近年では、法定の期限に関わらず早期発送や早期WEB開示をする努力が求められています。

招集通知は、株主名簿上の住所に発送していれば、仮に届かなかったとしても会社法上の問題はありません。なお、5年間継続して返送された場合には、以降は発送を省略することが可能です。

解説

目次

株主総会の招集通知とは

「狭義の招集通知」と「広義の招集通知」

狭義の招集通知とは、株主総会の日時・場所や目的事項等、株主総会招集の決定事項が記載または記録され、株主に向けて発送される通知をいいます(会社法299条)。

広義の招集通知とは、狭義の招集通知に加えて、それと一体となって発送される添付書類(株主総会参考書類等)を含んだものをいいます。

2022年9月から開始された株主総会資料の電子提供制度の下では、電子提供措置をとる場合(上場会社はすべてこれに当てはまります)における狭義の招集通知には、株主総会の日時・場所や目的事項等のほか、電子提供措置を行うウェブサイトのURL等を記載する必要があります(会社法325条の4第2項)(一般に「アクセス通知」と呼ばれます)。

招集通知の意義

招集通知は、その添付書類と併せて、株主に対して事前に株主総会の内容を通知することにより、株主に株主総会の出席の機会を与え、また、各株主が株主総会に向けて十分な準備・検討を行うことを可能にするという重要な意義を有します。

招集通知の発送時期

法定期限

招集通知は、株主総会の日の2週間前までに株主に対して発送する必要があります(会社法299条1項)。ただし、非公開会社では、書面投票または電子投票を認める場合や電子提供措置をとる場合を除き、原則として1週間前までとされています(同項かっこ書、325条の4第1項)。

招集通知の発送期限の原則

| 公開会社 | 株主総会の日の2週間前まで | |

| 非公開会社 | 書面投票または電子投票を認める場合 電子提供措置をとる場合 |

株主総会の日の2週間前まで |

| 上記以外 | 株主総会の日の1週間前まで※ | |

※取締役会非設置会社の場合、定款の定めによりさらに短縮も可能

「2週間前までに」とは、総会の当日および発送日の間に2週間の期間が必要という意味です。もっとも、書面投票または電子投票の議決権行使の期限を定めた場合、当該期限は招集通知の発送日から「2週間を経過した日以後の時」に限ります(会社法施行規則63条3号ロ・ハ)。

通常は、株主総会の前日のある時点を書面投票・電子投票の期限と定めますので、その場合には、招集通知の発送日との間に15日間を置かなければならないことに注意が必要です。

原則

書面投票・電子投票(期限:株主総会の前日(6月22日))の場合

招集通知の早期発送

例年、3月や6月には、多数の上場会社の株主総会が集中します。そのため、多数の投資先を有する機関投資家(特に海外の機関投資家)にとっては、短期間で多くの株主総会において議決権行使をしなければならず、従来から、2週間という期間では議案の検討期間として十分とはいえないという指摘がなされてきました。

それを受けて、2015年に策定されたコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」といいます)には、以下の原則が定められ、上場会社は招集通知の早期発送に努めるべきとされています。

上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべきであり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnetや自社のウェブサイトにより電子的に公表すべきである。

株主総会資料の電子提供措置を行う時期

法定期限

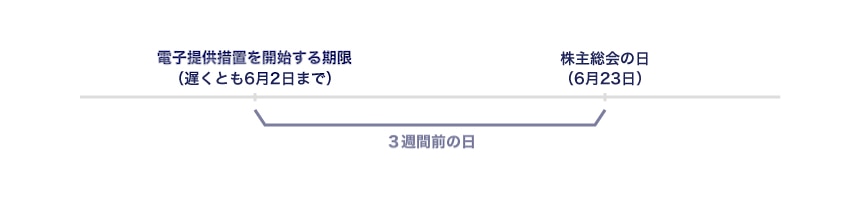

電子提供制度の下における株主総会資料の電子提供措置は、株主総会の日の3週間前の日または招集通知の発送日のいずれか早い日から開始し、株主総会の日後3か月を経過する日まで継続して行うこととされています(会社法325条の3第1項)。

こちらは上記2と異なり、「3週間前までに」ではなく、「3週間前の日・・・から」とされていますので、文字どおり株主総会の3週間前の日から開始すれば(招集通知の発送が同日以降に行われる限り)、要件を満たします。

(※招集通知の発送が株主総会の日の3週間前の日以降に行われる場合)

株主総会資料の早期WEB開示

株主総会資料(「招集通知に記載する情報」)についても、上場会社は、2-2で述べたCGコード補充原則1-2②により、早期に(招集通知の発送に先立って)電子的に公表すべきとされています。また、それに加えて上場会社は、上場規則により、株主総会資料について、法定の期限よりも早期に電子提供措置を行うよう努力することが求められています(有価証券上場規程446条、有価証券上場規程施行規則437条3号)。

これらを受けて、実際に上場会社においては、招集通知を法定の期限(2週間前まで)より早期に発送する会社や、株主総会資料の電子提供(WEB開示)を法定の期限(原則3週間前の日)より早期に行う会社が増えています。

詳細については、以下の関連記事も併せてご参照ください。

招集通知が株主に届かない場合

会社法上の定め

会社が株主に対してする通知は、原則として株主名簿上の住所に宛てて発すれば足りるとされています(会社法126条1項)。

株主総会の招集通知についても、会社としては株主名簿上の各住所に宛てて発送すればよく、それが実際に株主の元に届かなかったとしても、会社は免責されます。したがって、株主名簿上の住所に発送した招集通知が受取拒否や不在等により返送されたとしても、招集手続において特に法的な問題はありません。

実務上の注意点

仮に、株主名簿上の住所に発送しても返送されてしまう株主について、実際に居住している住所を知っていたとしても、招集通知をその住所だけに発送することは避けるべきです。なぜなら、仮にその住所に発送して受取拒否や不在等により返送されてしまった場合には、当該株主に対して招集通知を発する会社法上の義務を果たしたことにならず、招集手続に瑕疵が生じることになってしまうからです。

なお、株主名簿上の住所に送付しても5年間継続して返送された場合には、以降は発送を省略することができます(会社法196条1項)。

桃尾・松尾・難波法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 資源・エネルギー

- ベンチャー