広告で「No.1」と表示してよい? 景品表示法上の留意点とは

競争法・独占禁止法 更新当社商品の広告で、「顧客満足度No.1 ※当社調べ」という表現を使いたいと考えています。このような、一番であることを強調する広告(No.1表示)を行っても問題ないでしょうか。また、どのような調査をすればよいのでしょうか。

No.1表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、優良誤認表示または有利誤認表示として景品表示法上問題となり得ます。

「顧客満足度」のような第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示を行う場合に、それが合理的な根拠に基づくというためには、当該調査の結果が、少なくとも、①比較する商品等が適切に選定されていること、②調査対象者が適切に選定されていること、③調査が公平な方法で実施されていること、④表示内容と調査結果が適切に対応していること、という4つの要件を満たす必要があります。仮に第三者機関の調査結果に依拠していたとしても、その内容が不十分なものであれば、合理的な根拠と認められるものではなく、景品表示法上の不当表示と評価され、ペナルティが科される可能性があります。

また、いわゆる「高評価%表示」についてもNo.1表示と同様、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、不当表示として景品表示法上問題となるとの見解が消費者庁によって示されています。

解説

目次

No.1表示とは

事業者が、その商品やサービスの優位性を消費者にアピールするために、その売上実績、商品の効果・効能、顧客満足度等の各種指標に基づき、「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」といった広告をすることがあり、これらは「No.1表示」と呼ばれます。

No.1表示は、同種の商品やサービスの内容や取引条件を比較する上で数値指標となるものであり、一般消費者にとって有益な情報といえる側面があるといわれています。

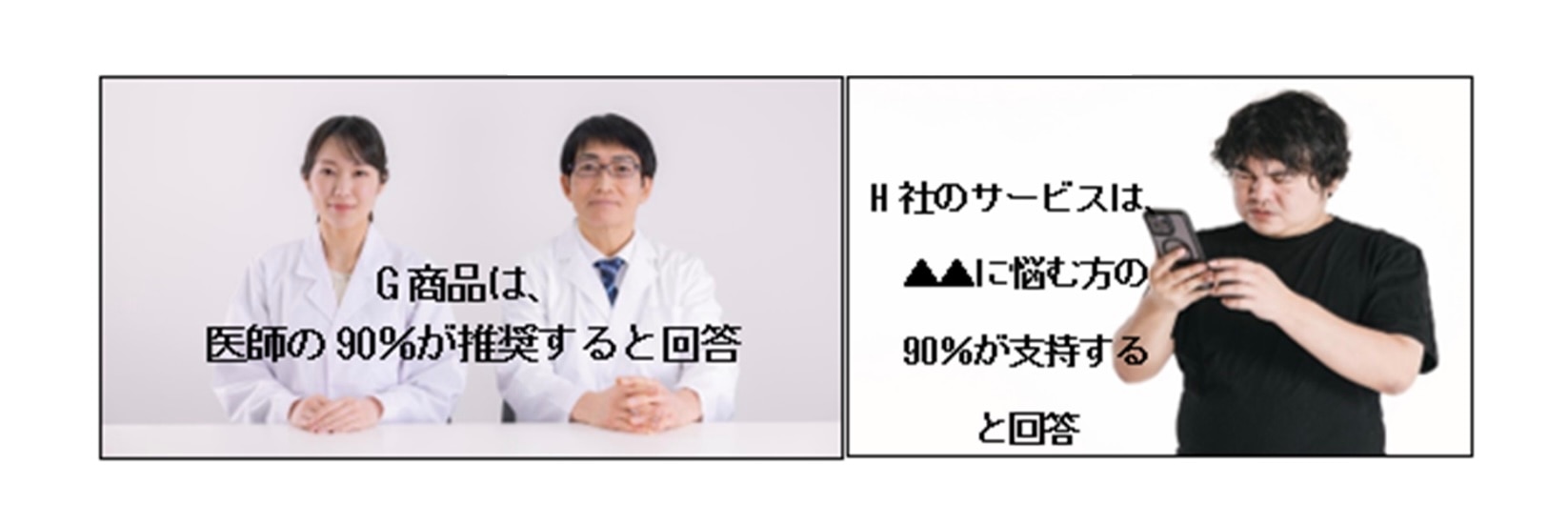

No.1表示の一例

No.1表示が優良誤認表示・有利誤認表示となるリスク

景品表示法上の留意点

商品やサービスの内容の優良性や取引条件の有利性を示すはずのNo.1表示が、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のものまたは競争事業者のものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認され、優良誤認表示または有利誤認表示として景品表示法上問題となり得ます。

優良誤認表示・有利誤認表示に当たる場合のペナルティ等

No.1表示が優良誤認表示または有利誤認表示に当たる場合、広告を行った事業者は、消費者庁長官から措置命令や課徴金納付命令を受ける可能性があります。このほか、故意に優良誤認表示や有利誤認表示を行ったときは、100万円以下の罰金に処するという直罰規定があります(景品表示法48条)。

令和5(2023)年度に消費者庁により措置命令が行われた合計44事件のうち13件がNo.1表示に関する事件であり 1、消費者庁の関心の高さがうかがわれます。

また、不当表示のリスクとして軽視できないのは、事業に対するレピュテーションリスクです。景品表示法は一般消費者の利益を保護することを目的とする法律であるため、その違反が公表されると、当該商品やサービスの品質等にかかわらず、当該商品等のレピュテーションや、事業者自身のレピュテーションを大きく毀損しかねません。

景品表示法上の不当表示の詳細は、下記の記事をご参照ください。

適切なNo.1表示とするための要件

一般論として、No.1表示が「合理的な根拠」に基づくというためには、①No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること、②調査結果を正確かつ適正に引用していること、という2つの要件を満たす必要があります。このような考え方は、公正取引委員会が平成20(2008)年6月13日に公表した「No.1表示に関する実態調査報告書」(以下「報告書」といいます)において示されています。

そして、近時は、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」のような第三者の主観的評価を指標とする表示が多く見受けられます。このような状況を踏まえて、消費者庁は、令和6(2024)年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」(以下「新報告書」といいます)を公表し、第三者の主観的評価を指標としているNo.1表示を中心に、景品表示法について一定の考え方を示しました。

公正取引委員会による報告書と消費者庁による新報告書は併存する関係にあると考えられます。

| 本稿における略記 | 公表元 | 正式名称・公表日 |

|---|---|---|

| 報告書 | 公正取引委員会事務総局 | 「No.1表示に関する実態調査報告書」(平成20年6月13日) |

| 新報告書 | 消費者庁表示対策課 | 「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日) |

主観的評価によるNo.1表示を行う場合、アンケート調査やヒアリング調査等を実施して回答者の主観的評価を調査する場合が多いと考えられます。これに関して、新報告書では、当該調査の結果が合理的な根拠と認められるためには、少なくとも、以下の4つの要件を満たす必要があるとされています(新報告書17頁以下)。

要件② 調査対象者が適切に選定されていること

要件③ 調査が公平な方法で実施されていること

要件④ 表示内容と調査結果が適切に対応していること

比較対象商品の選定の適切性

(1)要件①の概要

No.1表示は、競争事業者との比較において自ら供給する商品等が第1位であることを示す表示です。そのため、比較対象となるべき同種または類似商品等を適切に選定して順位を調査する必要があります。

一般社団法人日本マーケティングリサーチ協会が示す「比較広告のための調査実施の手引き」では、調査地域・対象期間・対象カテゴリーの点に留意して調査設計を行うことが推奨されています。また、アンケートの設計につき、以下のような方法が推奨されています。

- 比較広告のための調査を行うとき、まず依頼された商品またはサービスに、どのような競合相手が存在するのかという「カテゴリー」の定義を明確にする必要がある。比較広告を見たときに、一般消費者からみて納得感が得られる競合相手を選定する。

- 調査を実施する上ですべての競合商品を選択肢として設けることが困難な場合には、選択肢に採用するための客観的な基準を設けておく。

(2)合理的な根拠とは認められない場合

一方で、たとえば、検索サイトで検索した結果、上位表示された商品をもって同種または類似商品であるとして調査する場合、市場における主要な同種商品等の一部または全部を比較対象に含めない調査となり得ますので、要件①を満たさない可能性があります。

調査対象者の選定の適切性

(1)要件②の概要

主観的評価によるNo.1表示は、客観的数値によって把握可能な事項を調査する場合に比べて調査者による恣意性や調査対象者のバイアスが働きやすいと考えられることから、調査の客観性が担保されるように留意する必要があるとされています。具体的には、以下のような方法が挙げられます。

b 表示内容、商品の特性等を踏まえて調査対象者の属性を検討する

aの方法に関して、前述の「比較広告のための調査実施の手引き」では、調査対象者の抽出について、以下のような方法が推奨されています。

- 回答者の属性がなるべく市場実態の構成比に合致するように調整したうえで、調査対象者を無作為抽出する。このとき、調査依頼元の商品やサービスの評価が有利になることを狙って対象者を割付するなど、恣意的に調査対象者を抽出しない。

(2)合理的な根拠とは認められない場合

上記aについては、たとえば、自社の商品等を継続的に購入している顧客だけを調査対象者に選定した調査結果では、合理的な根拠とは認められない可能性があります。

上記bについては、たとえば、「顧客満足度No.1」との表示は、顧客が対象商品等に満足したかどうかを数値化するものであるところ、少なくとも、対象商品等を実際に利用したことがある者でなければ、その商品等に満足したかどうかを適切に判断することはできないと考えられます。そのため、No.1表示の対象商品等を利用したことがない者を調査対象者とした場合の調査結果や、利用経験の有無を確認することなく調査対象者を選定した場合の調査結果では、合理的な根拠とは認められない可能性があります。

調査方法の公平性

(1)要件③の概要

調査内容の客観性が担保されるためには、調査方法についても、恣意性や調査対象者のバイアスを排除し、公平な調査が行われるように留意する必要があるとされています。

また、前述の「比較広告のための調査実施の手引き」では、アンケートの設計につき、以下のような方法が推奨されています。

- 公正な調査として実施するために、クライアントの商品・サービスが注目されるように常に選択肢の最上位に固定することがないよう、選択肢の並びは 50 音順にしたり、インターネット調査ではランダムに呈示したりする。

(2)合理的な根拠とは認められない場合

たとえば、結論ありきの調査(1位になるまで調査を繰り返す場合や、1位になったタイミングで調査を終了する場合など)の結果では、合理的な根拠とは認められない可能性があります。

表示内容と調査結果が適切に対応していること

(1)要件④の概要

要件④の詳細については新報告書では触れられていませんが、報告書が挙げる「調査結果を正確かつ適正に引用していること」との要件に相当するものであると考えられ、報告書の内容を踏まえて検討するのが有益であると考えられます。そして、当該要件について報告書で特に言及があるのは、以下の4項目です。事業者においては、少なくとも、この4項目について、一般消費者の認識と調査結果との間に相違がないかを確認する必要があります。

b 地理的範囲

c 調査期間・時点

d 調査の出典

(2)合理的な根拠とは認められない場合

たとえば、上記aの「商品等の範囲」について、通信販売される化粧品の◯◯部門における調査結果として顧客満足度No.1の合理的な根拠を有している場合であっても、通信販売との限定を付さずに「お客様満足度 ◯◯部門 No.1」との表示をした場合には、一般消費者の認識と調査結果との間に相違が生じ、要件④を満たさない可能性があります。

高評価%表示とは

景品表示法上の留意点

新報告書においては、「医師の◯%が推奨しています」等と記載された、いわゆる「高評価%表示」についても、商品等について第三者の主観的評価を訴求するものであるとして、主観的評価によるNo.1表示と同様に、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、不当表示として景品表示法上問題となるとの見解が示されています。

高評価%表示の一例

合理的な根拠とは認められない場合

新報告書では、高評価%表示の中には、一定の有資格者や専門家の主観的評価を訴求するものが存在するところ、有資格者・専門家による高評価%表示は、対象商品等の品質・内容に対する客観的なデータを踏まえ、専門的な知見に基づく判断として推奨していることを示す表示であると考えられると指摘されています。

また、調査対象者の選定に関し、たとえば以下のような調査がなされた場合には、合理的な根拠とは認められない可能性があるとしました。

- 調査回答者が医師かどうかを自己申告により確認するだけで、医師であることを客観的に担保できていない場合

- 調査対象者である医師の専門分野が、対象商品等を評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない場合

- 調査対象者である医師が、回答に際し、調査会社等から、対象商品等の品質・内容について合理的な根拠がない情報の提供を受けている場合

事業者が講ずべき措置

事業者は、不当表示等を未然に防止するため、必要な体制の整備を行うことを義務付けられています(景品表示法22条1項)。「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」においては、以下の7項目の実施が求められています。

| 措置① | 景品表示法の考え方の周知・啓発 | 景品表示法の考え方を、表示に関係する役職者に対し、その職務に応じた周知・啓発を行うこと |

| 措置② | 法令遵守の方針等の明確化 | 景品表示法を含む法令遵守の方針や、法令遵守のためにとるべき手順等を明確化すること |

| 措置③ | 表示等に関する情報の確認 | 一般消費者に訴求するために商品等の長所等を積極的に表示する場合には、表示の根拠となる情報を確認すること |

| 措置④ | 表示等に関する情報の共有 | ③で確認した情報を、当該表示に関係する各組織部門が必要に応じて共有し、確認できるようにすること |

| 措置⑤ | 表示等を管理するための担当者等を定めること | 表示を管理する担当者・担当部門をあらかじめ定めること |

| 措置⑥ | 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること | ③で確認した情報を、商品等が一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間保管するなど、事後的に確認できるようにすること |

| 措置⑦ | 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応 | 景品表示法違反またはそのおそれがある事案が発生した場合、事実関係の迅速かつ正確な確認、再発防止に向けた措置等を行うこと |

新報告書では、このうちの措置③に関し、事業者は、No.1表示等の根拠を確認する際には、第三者機関による調査が実施されているか否かを確認することでは不十分であり、当該調査内容と表示内容が適切に対応しているか否かなど、No.1表示等が合理的な根拠を有しているか否かを確認する必要があると指摘しています。また、そのためには、表示等管理担当者を定め、表示の根拠の確認が確実に実施されるよう管理すること(措置⑤)の実施が必要であり、景品表示法の考え方を周知すること(措置①)や、業務マニュアル等において具体的なチェックポイントを記載すること(措置②)も有益であるとされています。

No.1表示を検討する事業者においては、報告書および新報告書で示された考え方を踏まえつつ、上記のような適切な措置を講じ、各要件を満たす表示を行う必要があります。

-

消費者庁の公表資料「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」(令和6年6月3日)参照。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所