景品表示法が規制する優良誤認表示とは?要件や違反事例を解説

競争法・独占禁止法 更新当社は、原材料にコシヒカリを用いた焼き菓子を販売する予定です。国産米であるコシヒカリを使用していることを消費者にアピールできる内容の広告宣伝を行いたいと考えていますが、どのような表示を行った場合に、景品表示法上の優良誤認表示に該当することになりますか。

広告における表示が、実際のものや事実と異なり、そのことにより、一般消費者に「著しく優良であると」誤認される場合には、景品表示法5条1号の優良誤認表示に該当することになります。

たとえば、設問のケースで、焼き菓子の主原料が小麦粉であり、コシヒカリについては極少量しか使用されていないにもかかわらず、当該商品について「コシヒカリ純米クッキー」などと表示した場合などには、景品表示法5条1号の優良誤認表示に該当するおそれがあります。

解説

目次

景品表示法の不当表示規制

景品表示法 1 5条は、虚偽・誇大広告など、消費者の誤認を招くような表示を禁止しています。つまり、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のものより著しく優良または有利であると誤認される表示等(不当表示)を禁止しています。

不当表示の3類型

不当表示の類型は、条文上、以下の3つに分けられます。

| 類型 | 景品表示法 | 対象となる表示 | 不当表示の一例 |

|---|---|---|---|

| 優良誤認表示 | 5条1号 | 商品・サービスの品質、規格、その他の「内容」についての不当表示 |

|

| 有利誤認表示 | 5条2号 | 商品・サービスの価格、その他の「取引条件」についての不当表示 |

|

| その他誤認されるおそれのある表示 | 5条3号 | 一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示 |

|

参考:消費者庁ウェブサイト「表示規制の概要」

不当表示規制の対象(商品・サービス、表示等)

景品表示法上の「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、定義告示に列挙されたものとされています。

表示を規制する法律はさまざまあり、たとえば、「薬機法 2」は医薬品等に関する表示を規制し、「食品表示法」は食品に関する表示を規制していますが、景品表示法には規制対象とする商品・サービスの限定はありません。

事業者が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該取引が、当該物品等を査定する等して当該物品等を金銭と引き換えるという役務を提供していると認められる場合には、自己の供給する役務の取引に該当し、不当表示規制の対象となり得ます。この点は、従前は、定義告示運用基準 3 において、「自己が商品等の供給を受ける取引(たとえば、古本の買入れ)は『取引』に含まれない」と記載されてきたところ、事業者が一般消費者から商品を買い取るサービスに景品表示法が適用されるか否かが明確ではない等の指摘を踏まえ、令和6年4月18日に定義告示運用基準が改訂されたものです。

定義告示では、商品パッケージなどのように製品と一体のものだけでなく、チラシやCM、インターネットにおける表示、さらには口頭でのセールストークといったものも指定されており、その対象範囲は非常に広範です。

また、不当表示を行う事業者の主観的意図は問題とされず、故意・過失が認められなくとも、景品表示法違反となります。

不当表示のリスク

消費者庁や都道府県は、事業者が優良誤認表示等を行った場合において、必要があると認めるときに、措置命令を行うことができます。また、事業者が優良誤認表示や有利誤認表示を行ったときは、一定の場合を除き、消費者庁は、課徴金納付命令を行わなければなりません。

その他、故意に優良誤認表示や有利誤認表示を行ったときは、100万円以下の罰金に処すると定められています。これは、令和5年の景品表示法改正で設けられた直罰規定です。

また、不当表示のリスクとして軽視できないのは、事業に対するレピュテーションリスクです。景品表示法は一般消費者の利益を保護することを目的とする法律であるため、その違反が公表されると、当該商品の品質等にかかわらず、当該商品のレピュテーションや、事業者自身のレピュテーションを大きく毀損する結果につながりかねません。

不当表示のリスクの詳細は、下記の記事をご参照ください。

優良誤認表示とは

商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

優良誤認表示は、景品表示法5条1号において上のとおり規定していますが、より端的にいえば、商品・サービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をいいます。

ここで問題とされる一般消費者の「誤認」とは、実際の商品・サービスの内容と、一般消費者が当該表示から受ける印象・認識との間に差が生じることをいいます。

次に、「品質、規格、その他の内容」の具体例は以下のとおりです。

| 具体例 | |

|---|---|

| 品質 | 商品に関する成分(原材料、純度、添加物など)や属性(性能、効果、安全性、耐久性、鮮度、味、においなど) |

| 規格 | 国、公的機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たすことで自動的にまたは認証などを経て表示することができる特定のマークによって、その旨を表示できるもの |

| その他の内容 | 原産地、製造方法、考案者、受賞の有無、保証の有無、有効期限、他社からの評価など(商品・サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすものも含まれる) |

このように「内容」の範囲は非常に広いです。最近では、環境に配慮した地球にやさしい商品であるということを強調している表示(環境表示)について、所定の要件を満たすとして、優良誤認表示と判断された事例もあります。

以下では、上記の定義のうち、「一般消費者に対し」の要件、および、「著しく」の要件についてそれぞれ解説します。

「一般消費者に対し」とは

景品表示法による不当表示規制は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者の適正な商品・サービスの選択を確保することを目的に行われています。そのため、誤認の主体となる「一般消費者」とは、通常レベルの消費者、一般的レベルの常識のみを有する消費者が基準となります。

景品表示法による不当表示の規制は、一般消費者の適正な商品・サービスの選択を確保することを目的として行われることから、いわゆる業界の常識の類であったとしても、一般消費者には誤認される可能性があることに注意が必要です。

一般消費者がどのような印象・認識を抱くかは、当該商品・サービスの需要者と考えられる一般消費者を基準に判断されます。その判断にあたっては、表示上の特定の文章、図表、写真等から一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。

「著しく」とは

「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が社会一般に許容されている程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいいます。

「著しく」という要件が課されているのは、広告・宣伝を目的とする表示については、ある程度の誇張を含むことは通常あり得ることであり、消費者も、そのことを織り込んで商品・サービスを選択することが通常であることから、このような通常の誇張であれば、一般消費者の適切な商品・サービスの選択を害さないという考え方によるものです。

優良誤認表示の処分事例

以上のとおり、優良誤認表示該当性の判断においては、一般消費者の認識・印象を基準に、広告等の表示内容と実際の商品・サービスの内容との相違が著しい誇張に至っているか否かの点が重要です。

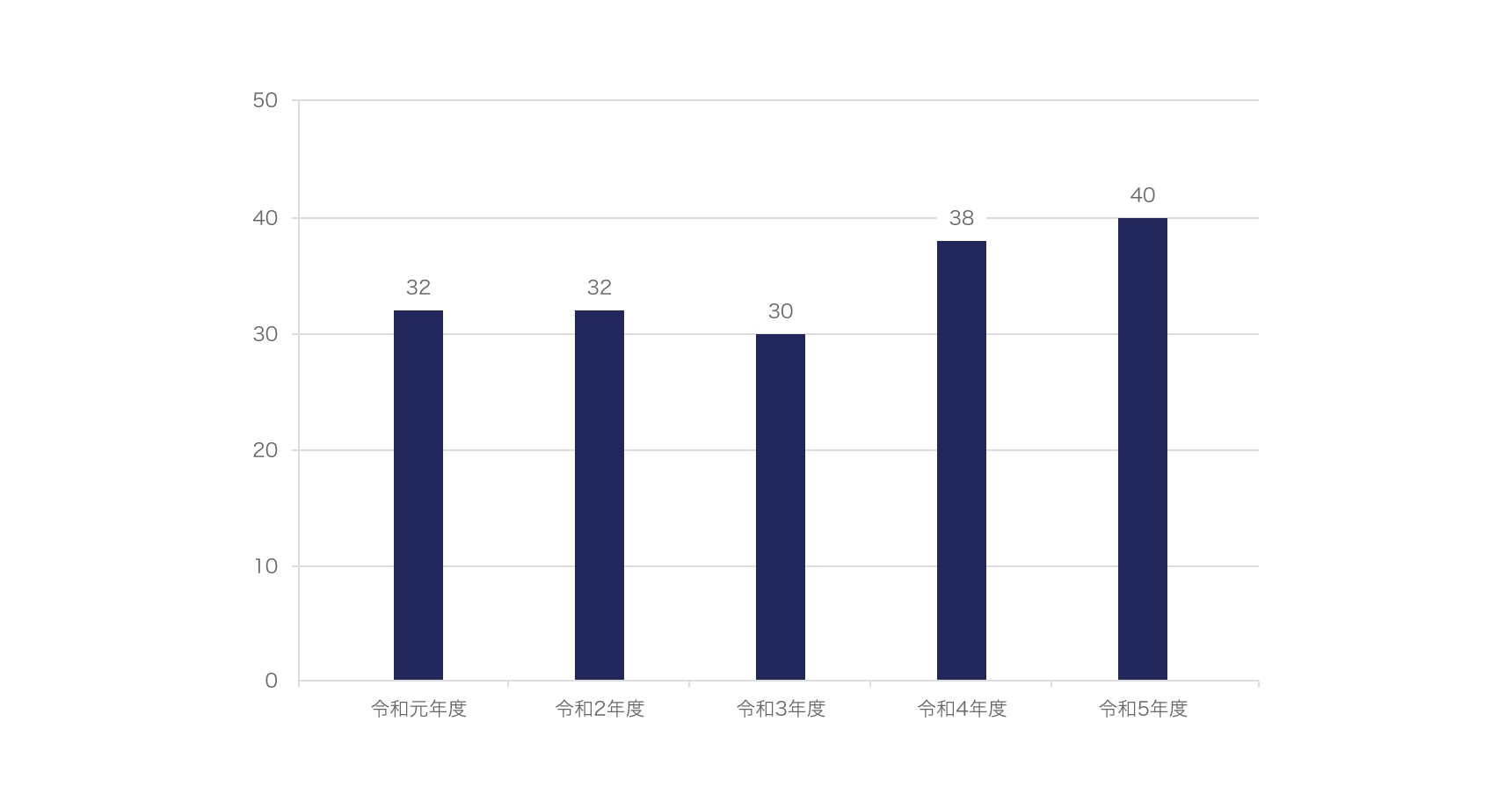

近時に消費者庁が優良誤認表示を理由とする景品表示法違反として措置命令を行った件数の推移は以下のとおりです。

優良誤認表示を理由とする措置命令の件数の推移

1-1で述べたとおり、不当表示の類型は3つ(優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示)に分けられますが、措置命令に至る事例が多いのは優良誤認表示の類型です。たとえば、令和5年度では、優良誤認表示を理由とする措置命令は40件であるのに対し、有利誤認表示を理由とする措置命令は5件、その他誤認されるおそれのある表示を理由とする措置命令は0件です 4。

以下では、消費者庁による過去の処分事例のうち、特徴的なものをピックアップしてご紹介します。

焼き菓子の表示に関する措置命令(平成20年10月13日)

設例のAは、株式会社大藤に対する景品表示法に基づく措置命令(平成20年10月13日)を参考にしました。このケースでは、焼き菓子を販売していましたが、焼き菓子の主原料が小麦粉であり、あきたこまちやコシヒカリについては極少量しか使用されていないにもかかわらず、当該商品について「あきたこまち米使用純米クッキー」「コシヒカリ純米クッキー」などと表示しており、「純米」との表示から、一般消費者はこれらの商品の主原料としてコシヒカリを使用していると認識するため、表示と実際に差が生じており、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとされました 5。

| 措置命令日 | 商品・サービス (表示媒体) |

表示 | 実際 |

|---|---|---|---|

| 平成20年10月13日 | 焼き菓子 (包装紙) |

「あきたこまち米使用純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」と記載することにより、あたかも、主原料として「あきたこまち」または「こしひかり」と称する品種の米穀が使用されているかのように示す表示 | 対象商品の主原料は小麦粉であり、米については「あきたこまち」または「こしひかり」と称する品種の米穀の粉末は極めて少量しか使用されていないものであった。 |

電気ケトルの表示に関する措置命令(令和3年8月31日)

電気ケトルには、一般的に、注ぎ口や通気口があります。そのため、電気ケトルが転倒した場合には、注ぎ口や通気口を通じて内容物がこぼれる場合があるとされています。

このケースでは、対象商品がさまざまな状況の中で繰り返し、かつ、勢いよく転倒する様子が映像で表示されるとともに、転倒した対象商品からお湯がこぼれていない様子を映像で表示していたとされています。これらの表示からは、一般消費者は、対象商品が転倒したとしても、対象商品からお湯がこぼれないと認識するのに対し、実際には、対象商品が転倒したときにはお湯がこぼれる場合があることから、表示と実際に差が生じており、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとされました 6。

| 措置命令日 | 商品・サービス (表示媒体) |

表示 | 実際 |

|---|---|---|---|

| 令和3年8月31日 | 電気ケトル (TVCM、自社ウェブサイト) |

対象商品を持ち運んでいる人物がつまずいて対象商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した対象商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びにテーブル上に転倒した対象商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示するなどし、あたかも、対象商品が転倒しても対象商品からお湯がこぼれないかのように示す表示 | 対象商品が転倒したときは、対象商品の構造上、対象商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。 |

茶に関する措置命令(平成28年3月10日)

このケースでは、広告物において、茶の原材料が日本産であるとの明示の記載があったことは認定されていません。しかし、「阿蘇の大地の恵み」との記載や、日本の山里を思わせる風景のイラストの記載を踏まえ、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準に、一般消費者は、対象商品の原材料が日本産であると認識すると評価し、実際には、「原材料名」欄記載の原材料のうち、「大麦」の一部及び「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産であったことから、表示と実際に差が生じており、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとされました 7。

| 措置命令日 | 商品・サービス (表示媒体) |

表示 | 実際 |

|---|---|---|---|

| 平成28年3月10日 | 茶(容器包装) | 「阿蘇の大地の恵み」との記載、日本の山里を思わせる風景のイラストの記載、「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・甜茶・くま笹・あまちゃづる・はぶ茶 甘草・大豆・田舎麦・桑の葉・枸杞・ウーロン茎・びわの葉・浜茶」との記載により、あたかも、対象商品の原材料が日本産であるかのように示す表示 | 「原材料名」欄記載の原材料のうち、「大麦」の一部及び「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産であった。 |

優良誤認表示を回避するための対策

一般消費者向けの表示をする事業者や、景品類を提供する事業者は、景品表示法違反行為をしないよう、必要な体制その他の「必要な措置」を講じる義務を負っています(景品表示法22条1項)。そして、その措置の適切かつ有効な実施を図るため、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(管理措置指針)が公表されています。

管理措置指針では、事業者が講ずべき措置の事項として、以下の7つの事項が示されています。優良誤認表示を回避するためには、同指針の内容を踏まえ、具体的な措置を講じる対策が重要といえます。

- 景品表示法の考え方の周知・啓発

- 法令遵守の方針等の明確化

- 表示等に関する情報の確認

- 表示等に関する情報の共有

- 表示等を管理するための担当者等を定めること

- 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

- 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

-

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。 ↩︎

-

正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。 ↩︎

-

「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(定義告示)の運用基準は「景品類等の指定の告示の運用基準について」に定められています。 ↩︎

-

消費者庁の公表資料「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」(令和6年6月3日)を参照。 ↩︎

-

消費者庁表示対策課「景品表示法における違反事例集」(平成28年2月)10頁を参照。 ↩︎

-

消費者庁および公正取引委員会の公表資料「タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(令和3年8月31日)を参照。 ↩︎

-

消費者庁および公正取引委員会の公表資料「株式会社村田園に対する景品表示法に基づく措置命令について」(平成28年3月10日)を参照。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所