パブリシティ権とは?肖像権・著作権との違いや侵害の判断基準

知的財産権・エンタメパブリシティ権とは何ですか。肖像権や著作権とはどのように違うのでしょうか。また、どのような場合にパブリシティ権の侵害となるかなど、注意点を教えてください。

パブリシティ権とは、たとえば、芸能人やスポーツ選手などの著名人の氏名や肖像が、商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合に、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利を指します。肖像権は個人の肖像等のプライバシー的な側面を重視した権利であり、パブリシティ権とは保護法益が異なります。また、著作権は創作物の保護を目的とするため、そもそも保護の対象が異なります。

顧客吸引力を持つ個人の氏名、肖像等の情報に、第三者がただ乗りして広告に使用したり、グッズ化することは、その人のパブリシティ権を侵害する可能性があります。

最高裁は、侵害となる例として、①氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、②商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す場合、③氏名、肖像等を商品等の広告として使用する場合の3つの類型を示しています(なお、この3類型以外でもパブリシティ権の侵害となる場合もあります)。パブリシティ権の侵害に対しては、損害賠償請求と差止請求を行うことができます。

最近では、生成AIによる著名人の肖像や声の利用がパブリシティ権の侵害となるかという新しい論点も出てきました。

解説

目次

パブリシティ権とは何か

定義・法的根拠

パブリシティ権とは、個人の氏名、肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利を指します。元々はアメリカで生まれた権利で、プライバシー権から派生して、判例法を通じて生成・発展してきました。現在では、カリフォルニア州やニューヨーク州など複数の州の制定法において規定されています。

一方、日本では、パブリシティ権について、特許法や著作権法のような明文では規定されておらず、裁判所による民法709条(不法行為)の解釈を通じて、裁判例の中で権利性が承認されてきました 1。

法的性質

最高裁として初めて、パブリシティ権を承認するに至ったのが、ピンク・レディー事件最高裁判決(最高裁(1小)平成24年2月2日判決・民集66巻2号89頁)です。この最高裁判決では、氏名、肖像等について以下のように述べています。

パブリシティ権の法的性質に関する学説や裁判例は、財産権説と人格権説が対立していましたが、最高裁はパブリシティ権を「人格権に由来する権利」であると述べており、一般に人格権説を採用したと考えられています。

なお、「人格権に由来する権利」という微妙な表現の具体的内容について、この最高裁判決の調査官解説 2 では、「パブリシティ権は母権たる人格権と「へその緒」でつながっているものの、⋯⋯財産的利益を保護する知的財産権として位置付けられる」と整理されています。

以上から、最高裁はパブリシティ権を人格権に由来する権利の一内容として捉えつつも、氏名、肖像等の商業的価値から生ずる財産的利益を保護する側面を持つ権利として位置付けていると考えられます。

誰に認められるのか(パブリシティ権の主体)

パブリシティ権を有する主体として、芸能人やプロスポーツ選手などの著名人が該当することに異論はありません。そのような著名人以外に顧客吸引力を有すると認められた例としては、フィットネスプログラムのマスタートレーナー 3 や、ファッションデザイナー 4 などが挙げられます。

ただし、パブリシティ権は「人格権に由来する権利」とされているため、その権利の主体は、一般的には、対象となる氏名、肖像等を有する自然人である個人に限定されると解されています。そのため、たとえば芸能プロダクションのような法人を固有のパブリシティ権の主体であると認めることは難しいと考えられています。同様に、キャラクターやアバターなども、個人ではありませんので、固有のパブリシティ権の主体であると認めることはできません。

上記のピンク・レディー事件最高裁判決では、人格権に関する最高裁判決を複数引用していますが、宗教法人に対して人格権に由来する名称権を肯定した最高裁判決 5 は除外しています。このことから、最高裁も法人を固有のパブリシティ権の主体であるとは認めない立場に立っていると理解されています。

何を保護するのか(パブリシティ権の客体)

ピンク・レディー事件最高裁判決によると、パブリシティ権は、氏名、肖像等が「個人の人格の象徴」であることを根拠に保護されている権利です。そのため、ある情報がパブリシティ権の客体となるかどうかは、それが「個人の人格の象徴」と認められるかどうかによると考えられます。

同最高裁判決が「人の氏名、肖像等」と述べているとおり、氏名や肖像が「個人の人格の象徴」として個人と深く結びついていることに異論はなく、自然人である個人の氏名や肖像がパブリシティ権の客体に含まれることに異論はありません。

また、サイン、署名、声、ペンネーム、芸名もパブリシティ権の客体になると考えられており、これらを利用する場合にはパブリシティ権の侵害が問題となり得ます。ピンク・レディー事件最高裁判決の調査官解説 6 では、パブリシティ権の客体とは、「本人の人物識別情報」を指すとされ、その具体例として「サイン、署名、声、ペンネーム、芸名」が挙げられています。これらの情報も、頻繁に変更できるものではなく、また個人を特定する重要な要素ですので、氏名や肖像と同様、個人との深い結びつきがあるといえ、「個人の人格の象徴」と認められます。

芸名が「個人の人格の象徴」と認められ、パブリシティ権の客体となるのであれば、音楽やお笑い、アートなどのグループ名やバンド名について、パブリシティ権による保護を受けることはできるのでしょうか。

A そもそもグループ名は個人である各構成員の名称ではありません。しかし、グループ名が芸名と同様、パブリシティ権の保護の客体となるかについて、裁判例では、以下のようにこれを肯定したものがあります 7。

同裁判例は、グループ名が「その構成員の集合体の識別情報として特定の各構成員を容易に想起し得るような場合」には、各構成員の「個人の人格の象徴」であると評価できるため、「肖像等」に含まれ、パブリシティ権の保護の客体となり得るとの趣旨だと考えられています 8。また、ピンク・レディー事件最高裁判決の調査官解説 9 でも、同裁判例と同様の見解が示されています。

人ではないモノや動物について、名称や影像(姿かたち)が著名で顧客吸引力を有する場合、所有者には、名称や影像(姿かたち)を独占的に利用することができる法律上の権利が認められるでしょうか。

A このような「物のパブリシティ権」の保護は、最高裁判例で否定されています。最高裁は以下のように判断しています 10。

一般的に、所有物の名称や影像が「個人の人格の象徴」を評価できるほど、個人との深い結びつきがある場合は想定し難いと思われます。また、物の名称や影像に財産的価値がある場合において、直ちにこれらに対する法的保護を認めると、商標法や不正競争防止法が明確に定めた保護範囲を損ねる可能性があります。そのため、最高裁は、個別の知的財産法で規制されない行為を不法行為法で補完することに非常に慎重な姿勢を示していると考えられます。

肖像権・著作権との違い

パブリシティ権と混同しやすい権利として、肖像権と著作権があります。

肖像権との違い

肖像権は、自己の容貌、姿態(肖像)を他人が権限なくして絵画、彫刻、写真その他の方法により作成・公表することを禁止できる権利を指し、肖像等の精神的価値から生ずる人格的利益を保護するものです。

そのため、肖像権はパブリシティ権と同様に「人格権に由来する権利」ではありますが、氏名、肖像等の商業的価値から生ずる財産的利益を保護する権利であるパブリシティ権とは性質が異なる別個の権利です 11。

では、ある行為がパブリシティ権と肖像権の両方の侵害となる場合はあるのでしょうか。この点、ピンク・レディー事件最高裁判決の調査官解説 12 では、以下のように指摘しています。

もっとも、パブリシティ権侵害と肖像権侵害の双方を肯定した裁判例も存在している点には留意が必要です 13。

著作権との違い

著作権法は、文化の発展への寄与を志向して、創作的な表現(=著作物)について、著作者と利用者との利害を調整するルールを規定しています。著作権は、著作権と著作者人格権の2つで構成されています。

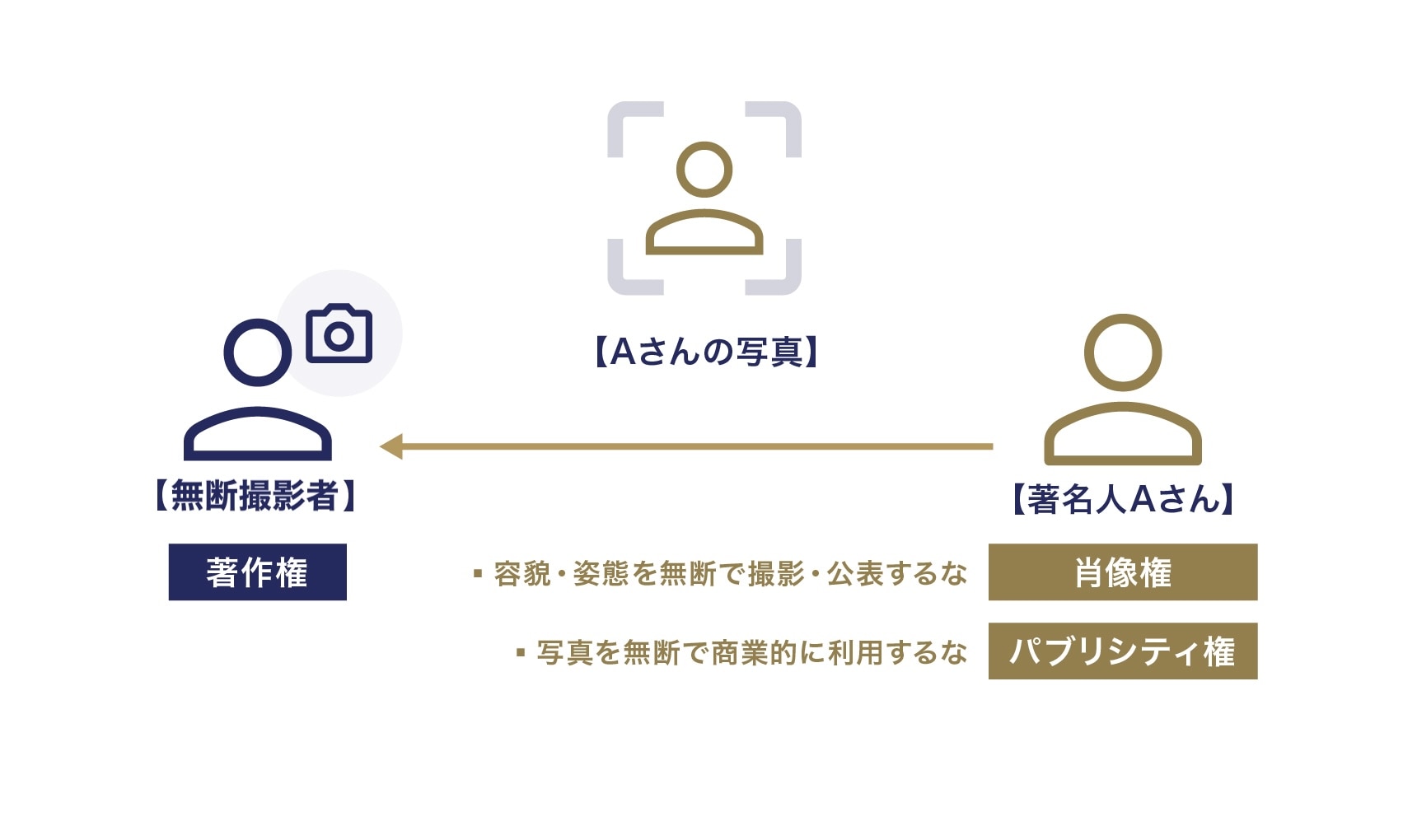

たとえば、著名人の写真は「写真の著作物」(著作権法10条1項8号)として著作権法上保護される可能性があります。写真の著作権は、原則として撮影したカメラマンに帰属するため(著作権法2条1項2号)、当該カメラマンには当該写真に関する著作権および著作者人格権が認められます(著作権法17条1項)。

一方で、パブリシティ権は著作権とは異なり、明文の規定はないものの、氏名や肖像の商業的価値に基づく財産的利益を保護する権利とされており、撮影したカメラマンではなく、被写体である著名人本人に帰属します。

そのため、著名人が写った写真を適法に利用するには、①著作者であるカメラマンとの間で著作権および著作者人格権に関する権利処理を行うこと、②被写体である著名人との間でパブリシティ権に関する権利処理を行うことが必要です。また、写真の撮影・公表に際しては著名人の肖像権への配慮が求められる場合があります。

パブリシティ権、肖像権、著作権の違いをまとめると以下のとおりです。

パブリシティ権、肖像権、著作権の比較

| 権利 | 保護する利益 | 保護対象(客体) | 主体 | 法的根拠 |

|---|---|---|---|---|

| パブリシティ権 | 財産的利益(顧客吸引力) | 個人の氏名や肖像、サイン、署名、声、ペンネーム、芸名 | 顧客吸引力を有する自然人 | 民法709条 |

| 肖像権 | 人格的利益 | 容貌・姿態 | すべての自然人 | 民法709条 |

| 著作権および著作者人格権 | 財産的利益と人格的利益 | 著作物 | 著作者 | 著作権法 |

パブリシティ権、肖像権、著作権の関係(著名人の写真を例に)

パブリシティ権の侵害となる場合・ならない場合

判断基準

では、氏名、肖像等の利用がパブリシティ権侵害となるのはどのような場合でしょうか。パブリシティ権侵害の判断基準についての考え方は以下のように諸説ありますが、下級審裁判例の多くは、「専ら」氏名、肖像等が持つ顧客吸引力の利用を目的とするか否かを基準とする「専ら」基準説の立場に立っていました。

「専ら」基準説:氏名、肖像等が持つ顧客吸引力に着目し、「専ら」その利用を目的とするか否かを基準とする考え方(下級審裁判例の多くとピンク・レディー事件最高裁判決 14 はこの立場)

- 利用基準説:肖像等が商業的な方法で利用されている場合にはパブリシティ権侵害とする考え方

- 総合考慮説:氏名、肖像等の利用目的、方法、態様等を総合的に考慮して判断する考え方 など

パブリシティ権の侵害となる場合

ピンク・レディー事件最高裁判決は、「専ら」氏名、肖像等が持つ顧客吸引力の利用を目的とするか否かを基準とする「専ら」基準説を採用した上で、パブリシティ権侵害が成立する例示として以下の3つの類型を挙げています。

- 氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

- 商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す場合

- 氏名、肖像等を商品等の広告として使用する場合

専ら氏名、肖像等が持つ顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合とは?

| 類型 | 具体例 |

|---|---|

① 氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合 |

ブロマイド、ポスター、写真集 |

② 商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す場合 |

Tシャツ、マグカップ、カレンダーなどのいわゆるキャラクター商品 |

| ③ 氏名、肖像等を商品等の広告として使用する場合 | TVCM、チラシ、ウェブサイト |

さらに、金築裁判官の補足意見では、①〜③の類型について以下のように述べています(下線筆者)。

ピンク・レディー事件最高裁判決は、パブリシティ権侵害の成立を、予測可能性の観点から、典型的な類型である商品化や広告利用とこれらに準ずる行為に限定するという趣旨だと考えられています。

パブリシティ権の侵害とならない場合

ピンク・レディー事件最高裁判決からも明らかなように、パブリシティ権の本質は「顧客吸引力」にあります。もっとも、書籍や雑誌の記事の内容に関してパブリシティ権侵害が争われたような事案では、表現の自由に対する配慮が必要となるため、著名人の顧客吸引力を利用する行為が直ちにパブリシティ権の侵害となるわけではないことに留意すべきです。

たとえば、原告であるサッカー選手・中田英寿の伝記『中田英寿 日本をフランスに導いた男』において、原告の肖像写真24枚が無断で掲載されたという事案において、裁判所は、以下のように述べ、パブリシティ権の侵害を否定しました 15。

パブリシティ権の譲渡・ライセンス

パブリシティ権を譲渡することはできるか

権利を持つ本人から第三者に対して、パブリシティ権を譲渡することはできるのかという点については、パブリシティ権の一身専属性と財産的利益のどちらを強調するかによって裁判所の判断は分かれており、明確な結論は出ていません。

まず、パブリシティ権は譲渡できないと判断した裁判例では、以下のように判断しています 16。

パブリシティ権を「人格権に由来する権利である」と位置付ける場合、一身専属性の観点から、この権利はその主体と不可分であると解されます。また、仮にパブリシティ権の譲渡性を肯定すると、自分の氏名や肖像等を第三者が使用できることになり、自身の活動に支障をきたす可能性があるため、譲渡を否定するとの結論に至ると考えられます 17。

一方、パブリシティ権の譲渡の余地を認めた裁判例では、以下のように判断しています 18。

パブリシティ権は、侵害があったかどうかについて、客観的に決まるという点では、著作権などの財産権と同じ特徴を持ちます。この点を重視すれば、第三者への譲渡に伴って第三者に行使されることも十分想定可能であるとの考えも成り立ちます 19。

この点について、最高裁判決の調査官解説 20 では、パブリシティ権の法的性質について人格権説を採用すると、譲渡性を肯定することは困難であるとしつつも、以下のとおり述べており、ピンク・レディー事件最高裁判決が人格権説を採用したことをもって直ちにパブリシティ権の譲渡可能性を否定する趣旨ではないと思われます。

パブリシティ権をライセンスすることはできるか

ライセンスとは、一般的に「許可」を意味し、特定の行為を行うための権利を第三者に与えることを指します。特に知的財産権に関連する場合、ライセンスは知的財産権の利用を第三者に許諾する契約を指します。実務上、パブリシティ権を第三者に対してライセンスすることは可能であると考えられます。

パブリシティ権のライセンスについて判断した裁判例は、以下のように判断しています 21。

つまり、パブリシティ権は「人格権に由来する」ものですが、氏名、肖像等の商業的価値から生ずる財産的利益を保護する権利であるので、ライセンスの結果として自身の活動に制約が生じたとしても、その程度は譲渡の場合よりも弱く、公序良俗に反して無効であるとまでは認められないということです 22。たとえば、タレントやインフルエンサーと企業との間で、著名人の氏名や肖像を商品や広告に使用するための利用許諾契約が結ばれることがあります。このような利用許諾契約により、企業は著名人の顧客吸引力を利用して商品やサービスの販売促進を図ることが可能です。

パブリシティ権の侵害があったらどうなるか

パブリシティ権の侵害は、判例上、民法709条に規定される不法行為に当たると解釈されており(ピンク・レディー事件最高裁判決)、侵害された側は、損害賠償請求と差止請求を行うことが可能です。

損害賠償請求

損害賠償については、氏名、肖像等の使用を許諾する場合に通常受領すべき金銭に相当する金額(使用料相当額)が損害額として認められ、使用料相当額は、過去の当該権利者の使用許諾契約、類似の契約の内容等を参照しつつ算定されます 23。

また、氏名、肖像等の利用によりイメージが低下するなど顧客吸引力を低下させる事実が認められる場合、パブリシティ価値の毀損自体を損害として損害賠償請求を認容する裁判例もあります 24。この判決は、一方で、「パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容であっても、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、精神的損害を認めることは困難である」として、精神的損害(慰謝料)の賠償については否定しています。ただし、精神的損害(慰謝料)を認めたとされる裁判例も存在しています 25。

差止請求

ピンク・レディー事件最高裁判決は、差止請求の可否について明言していないものの、パブリシティ権は「顧客吸引力を排他的に利用する権利」であると述べていますので、差止請求も可能であると考えられます。同最高裁判決の調査官解説 26 でも、以下のように述べています。

もっとも、不法行為法上違法となる場合において、常に差止請求が認められるか否かは議論の余地があるとされています 27。

この点に関連して、1-3で述べたとおり、パブリシティ権の主体は自然人である個人に限られますが、たとえば法人である芸能プロダクションが、所属する芸能人から氏名、肖像等の独占的利用を許諾された場合には、債権者代位権を行使して侵害者に対して差止請求ができる場合もあると考えられます 28。

生成AIによる利用とパブリシティ権侵害

生成AIの発展によって、実在の著名人の写真や動画、音声などを生成AIに機械学習させ、これを基に新たな画像や音声を生成することが可能になりました。このような機械学習や、生成された画像や音声を利用することが、実在する著名人のパブリシティ権の侵害となるのでしょうか。

上記4で、パブリシティの侵害となるのは、「専ら氏名、肖像等が持つ顧客吸引力の利用を目的とする」3類型に当たる場合であると説明しました。

- 氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

- 商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す場合

- 氏名、肖像等を商品等の広告として使用する場合

以下では、生成AIによる著名人の肖像・声の利用として想定される3つの場面について、パブリシティ権の侵害となるかどうかを解説します。

著名人の写真や動画、音声などを本人に無断で学習用データやプロンプトとして利用すること

通常、これらの情報を学習用データやプロンプトとして利用する段階では、商品化や広告利用が直接の問題とならないため、「専ら氏名、肖像等が持つ顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」には該当しないと考えられ、パブリシティ権の侵害に当たる可能性は低いと考えられます。

著名人の肖像を含む画像を生成AIで生成し、商品のパッケージに利用すること

一方、たとえば、生成AIを用いて特定の著名人だと認識できる肖像を含む画像を生成し、その肖像を自社商品のパッケージに利用していた場合は、②の「商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す」類型に該当し、パブリシティ権の侵害に当たる可能性があります。

この点について、仮に偶然、特定の著名人だと認識できる肖像を含む画像を生成した場合であったとしても、顧客吸引力という保護法益が侵害されていることに変わりはなく、パブリシティ権侵害であることには変わりはないと考えられます 29。

著名人の声を学習用データとして利用して、似た音声を作成し、サービスに組み込むこと

また、1-4で説明したとおり、パブリシティ権による保護の対象となる「氏名、肖像等」には、人の声も含まれると考えられています。そのため、生成AIの出力する音声が、学習用データとして利用した著名人の声に似ている場合、当該著名人の声の無断利用についてパブリシティ権の侵害が問題となります。

たとえば、2024年5月、OpenAI社が自社サービスのChatGPT向けに開発した合成音声「SKY」が、俳優であるスカーレット・ヨハンソンが映画『her』で演じたAIアシスタント「サマンサ」の声に酷似しているとして、本人が抗議し、同社はChatGPTの一部音声機能を一時的に停止しました。

このように、AIにより生成された著名人の声に酷似した音声が、無断でサービスの一環として組み込まれ、それが顧客に「本人の声である」と認識できる形で利用された場合は、②の「商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す」類型に該当し、パブリシティ権の侵害に当たる可能性があります。

生成AIに関連する最新の事例

最後に、上記3つの場面を離れて、生成AIに関連した最新の事例を紹介します。

2025年2月、電子書籍サービスKindleにおいて、生成AIが執筆したとみられる『世界には時間がない』という作品が(当然ながら本人の許諾なく)「吉本ばなな」の著者名で販売されるというトラブルが発生しました。これを受けて、本人はX上で「私はこんな本書いてないのでもちろん法的に訴えますが、読者のみなさん間違えて買わないでください。」と呼びかけました。

現時点では詳細な事実関係は明らかになっていませんが、このようなケースでは、吉本ばなな氏が自身のパブリシティ権の侵害を理由に、損害賠償請求や差止請求を検討する余地があると思われます。

-

マーク・レスター事件(東京地裁昭和51年6月29日判決・判時817号23頁)は、日本においてパブリシティ権の概念が確立する端緒となった裁判例です。 ↩︎

-

中島基至「最判解民事篇平成24年度(上)」28頁 ↩︎

-

Ritmix事件(大阪高裁平成29年11月16日判決・判時2409号99頁(平成29年(ネ)1147号)) ↩︎

-

ジル・スチュアート事件(東京地裁平成31年2月8日判決(平成28年(ワ)26612号・26613号)) ↩︎

-

天理教事件(最高裁(2小)平成18年1月20日判決・民集60巻1号137頁) ↩︎

-

中島基至「最高裁重要判例解説」Law & technology56号(2012年7月号)68頁 ↩︎

-

FEST VAINQUEUR事件(知財高裁令和4年12月26日判決(令和4年(ネ)第10059号)) ↩︎

-

小林利明「グループ名に係るパブリシティ権とその譲渡の可否」ジュリスト1585号9頁 ↩︎

-

中島基至「最判解民事篇平成24年度(上)」41頁 ↩︎

-

ギャロップレーサー事件(最高裁平成16年2月13日判決・民集58巻2号311頁) ↩︎

-

したがって、肖像権に基づく請求とパブリシティ権に基づく請求では訴訟物が異なることになります。 ↩︎

-

中島基至「最判解民事篇平成24年度(上)」56頁 ↩︎

-

FEST VAINQUEUR(肖像写真利用)事件(知財高裁令和5年9月13日判決(令和5年(ネ)第10025号)) ↩︎

-

ピンク・レディー事件最高裁判決では、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる」とされています。 ↩︎

-

中田英寿事件(東京地裁平成12年2月29日判決・判時1715号76頁) ↩︎

-

FEST VAINQUEUR事件(知財高裁令和4年12月26日判決(令和4年(ネ)第10059号))。なお、Ritmix事件も、「パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容を構成するもので、一身に専属し、譲渡や相続の対象とならない」として、パブリシティ権の譲渡性を明確に否定しています。 ↩︎

-

茶園成樹「パブリシティ権の現状と課題」コピライト708号16頁 ↩︎

-

愛内里菜事件(東京地裁令和4年12月8日判決・判タ1510号229頁) ↩︎

-

小泉直樹「パブリシティ権保護の近況」曹時72巻3号489頁 ↩︎

-

中島基至「最判解民事篇平成24年度(上)」59頁 ↩︎

-

Ritmix事件(大阪高裁平成29年11月16日判決・判時2409号99頁(平成29年(ネ)1147号)) ↩︎

-

茶園成樹「パブリシティ権の現状と課題」コピライト708号16頁 ↩︎

-

窪田充見=大塚直=手嶋豊編著『事件類型別不法行為法』(弘文堂、2021)434頁 ↩︎

-

ENJOY MAX事件(東京地裁平成25年4月26日判決・判タ1416号276頁) ↩︎

-

東京地裁平成20年12月24日判決・判タ1298号204頁 ↩︎

-

中島基至「最判解民事篇平成24年度(上)」69頁 ↩︎

-

窪田充見=大塚直=手嶋豊編著『事件類型別不法行為法』(弘文堂、2021)435頁 ↩︎

-

窪田充見=大塚直=手嶋豊編著『事件類型別不法行為法』(弘文堂、2021)435頁 ↩︎

-

柿沼太一「AI技術により自動生成された人物肖像の利用によるパブリシティ権侵害」法律時報94巻9号39頁(2022年) ↩︎

ARKESTRA法律事務所