債権者代位権とは何か 行使するための要件や効果、民法改正による変更点

取引・契約・債権回収 更新債権者代位権とは何ですか。わかりやすく教えてください。

債権者代位権とは、債権回収の場面で、債務者が無資力であるにもかかわらず、債務者が持っている権利を行使しないために債権を回収できない場合に、債権者が、債権回収のため、債務者が持っている権利(第三債務者に対する権利で、「被代位権利」と呼ばれます。)を債務者に代わって行使する権利のことをいいます。

旧民法では、債権者代位権に関する条文は423条の1つしかなく、その内容の多くが判例および解釈に委ねられていました。

この権利は、2020年に民法が改正されるまでは423条のみで規定されており、その内容の多くが判例および解釈に委ねられていましたが、改正民法では、解釈上異論のない内容や判例法理が明文化されました。原則として改正により変わるところはありませんが、判例を変更した部分(後述3-3)もあるので留意が必要です。

解説

目次

※本記事の凡例は以下のとおりです。

- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法

- 旧民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法

債権者代位権とは

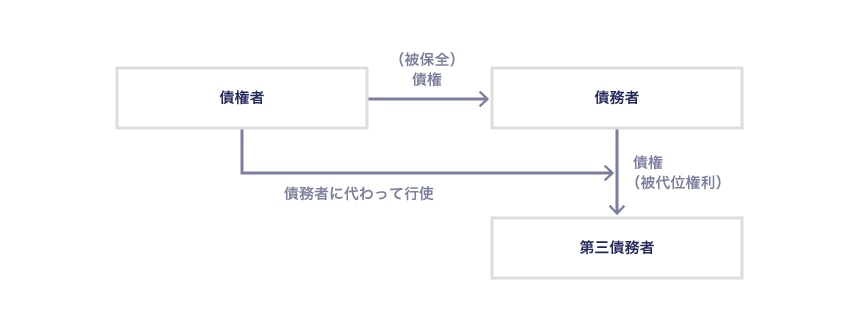

債権者代位権とは、「債権者が、自己の債権を保全するため、債務者に属する第三債務者に対する権利(被代位権利)を債務者に代わり行使する権利」のことをいいます(下図参照)。

被代位権利を行使できるのは本来債務者だけのはずですが、債務者に任せていては債権者の利益が害されるおそれがある場合、債権者は、債権者代位権により被代位権利を行使することができます。

債権者代位権を行使するための要件

債権者代位権の行使には、主に次の要件が必要とされています。

-

2-1 債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していること

2-2 債務者が無資力であること

2-3 債務者が被代位権利を行使していないこと

さらに次の要件も必要とされており、この2つについては改正民法において明文化されました。

2-5 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと

債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していること

債権者の債務者に対する債権について履行期が到来していなければ、債権者は、債務者に対し、そもそも支払いを求めることができません。そのような状況において、本来債務者しか行使することのできない第三債務者に対する被代位権利を、債務者に代わって債権者が行使できるようにする必要はありませんし、もし行使できてしまうと、債務者の権利に対する過剰な介入となってしまいます。

ですので、債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していることが必要になります。

ただし、第三債務者が破産した場合の、債務者による第三債務者に対する被代位権利についての債権届出など、被代位権利を保存する行為については、債権者の債務者に対する債権について履行期が到来していなくても、債権者代位権を行使することができます。

債務者が無資力であること

本来、第三債務者に対する被代位権利は、債務者しか行使することができません。債権者が、仮に自由に債務者に代わって被代位権利を行使できてしまうと、それは債務者の権利に対する過剰な介入となってしまいます。債権者が債権者代位権を行使するためには合理的な理由が必要であり、その理由として、債務者が無資力であり、債権者が債務者の一般財産からだけでは債権回収を図ることができないことが必要とされています。

なお、この無資力要件は民法の条文には記載されていませんが、当然に必要となるものとされています。

債務者が被代位権利を行使していないこと

債務者が第三債務者に対して被代位権利を行使しているのであれば、債権者が、被代位権利を債務者に代わって行使する必要はありませんし、行使できてしまうとすれば、それは債務者の権利に対する過剰な介入となってしまいます。

ですので、債務者が被代位権利を行使していないことが必要になります。

自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと

自然債務とは、裁判上は請求できないが、任意に履行されたら、それによって得られた利益を保持でき、返還する必要がない債務のことで、たとえば、債務者Yが破産・免責を経た後の、債権者XのYに対する債権があります。

上記図でいえば、債務者が第三債務者に対して自然債務である債権を有するとしても、そもそも債務者は第三債務者に対して請求することができないので、債権者がこれを代位して第三債務者に請求することはできません。

改正民法では、この旨が明文化されました(改正民法423条3項)。

被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと

債権者代位権は、債権者の債務者に対する債権の保全のための制度ですから、保全に必要な限度でのみ債権者代位権を認めれば足ります。そこで、被代位権利がたとえば金銭債権のように可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか被代位権利を行使することができません。

たとえば被保全債権が150万円で、被代位権利が200万円のときは、被代位権利のうち150万円についてしか債権者代位権を行使できません。

改正民法では、この旨が明文化されました(改正民法423条の2)。

債権者代位権の効果

債権者代位権の要件が充たされると、債権者は、債務者に代わり、第三債務者に対して被代位権利を行使することができます。行使の方法としては、債権者代位訴訟を提起する方法もありますが、訴訟は必須ではありません。第三債務者が任意で応じてくれるのかという問題はありますが、たとえば内容証明郵便を第三債務者に送付するなど、裁判外で行使することもできます。

債権者代位権の行使においては、主に次の点に注意してください。

3-2 第三債務者の抗弁

3-3 債務者による被代位権利の行使

債権者への支払または引渡し

債権者代位権は、自己の債権を保全するための制度ですが、特定の債権者のみが優先して債権回収することを本来の目的とはしておらず、債務者の責任財産を保全し、結果として債権者の債権回収を図ることを目的としています。

これを貫徹すれば、債権者代位権の行使によっても、被代位権利について債務者に弁済がなされるべきとなりますが、判例は昔から、債権者代位権の行使によって、債権者は第三債務者に対し、直接自己に金銭の支払いや動産を引き渡すよう求めることができるとしており、改正民法は、この旨を明文化しました(改正民法423条の3)。

なお、第三債務者から直接金銭を受領した債権者は、その金銭を債務者に返還する債務を負うことになりますが、旧民法下では、この返還債務を被保全債権と相殺することが認められていました。これは債権者に優先弁済権を認める結果になるので批判があり、改正民法の検討過程では、この相殺を禁止することが検討されました。しかし、結果としては見送られ、この相殺による債権回収機能は、改正民法下においても維持されています(ただし、後記4記載の点に留意が必要です)。

第三債務者の抗弁

第三債務者にとって、債務者から被代位権利の請求を受けた場合に債務者に主張できた抗弁が、債権者代位権の行使によって債権者から被代位権利の請求を受けた場合に主張できなくなってしまうのは困ります。

判例は、第三債務者が債務者に対して主張できる抗弁について、債権者代位権を行使している債権者にも主張することができるとしていましたが、改正民法は、この旨を明文化しました(改正民法423条の4)。

債務者による被代位権利の行使

旧民法において、判例は、債権者が債権者代位権を行使すると、債務者は被代位権利についての処分権限を失うとしていました。しかし、これに対しては債務者の処分権限を奪うのは過剰であるとの批判があり、改正民法は、判例を変更し、債権者が被代位権利を行使しても、債務者は被代位権利を自ら取立てなどでき、第三債務者も債務者に対して履行できるとされました(改正民法423条の5)。

これにより、仮に債権者が債権者代位訴訟を提起して勝訴したとしても(またはそれ以前の段階で)、第三債務者が債務者に対して任意で支払い、債務者がこれを受領することができ、この場合は前記3-1記載の債権者への直接の金銭の支払等の請求と相殺による債権回収は実現できなくなりますので、留意が必要です。

債権者代位権の転用

債権者代位権は、債務者の責任財産を保全するのが目的であり、被保全債権としては金銭債権が想定されていましたが、判例は、債権者の債務者に対する登記移転請求権を保全するため、債務者の第三債務者に対する登記移転請求権への債権者代位権の行使を認めるなど、一定の条件において転用を認めていました。

この点、改正民法はこの債権者代位権の転用を明文化しました(改正民法423条の7)。

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス