地域団体商標とは? 団体商標・地理的表示との違い、登録要件・方法等を解説 - 商標の登録が認められる場合、認められない場合(5)

知的財産権・エンタメ地元の事業協同組合の構成員が使用している地域ブランドについて、商標登録を受けることはできますか。

地域団体商標制度の利用によって商標登録を受けることができる場合があります。これは、地域名と普通名称(商品・役務の一般的名称)を組み合わせたような商標について、商標登録を受けやすくする制度です。

制度を利用するためには、①出願人が一定の事業協同組合等であること、②出願商標が団体構成員に使用させる商標であること、③出願商標が地域の名称を含む一定の文字商標であること、④出願商標が周知となっていること、⑤出願商標の構成中の地域の名称と当該商標が使用されている商品・役務との間に密接な関連性があることという要件を満たす必要があります(商標法7条の2第1項・2項)。

解説

目次

地域団体商標制度とは

地域団体商標とは、事業協同組合等の団体が使用する商標で地域の名称を含むものをいいます。地域団体商標制度は、団体商標制度の一種であり、団体を中心としたブランド作りの中でも地域ブランドの育成を支援する目的で、平成17年商標法改正によって導入されました。

団体商標とは、一般社団法人や事業協同組合がその構成員に使用させる商標をいいます(商標法7条1項)。団体商標制度は、団体を中心としたブランド作りに資する制度として、平成8年商標法改正によって導入されました。

商標登録を受けるためには、本来、出願人自身の業務において使用する商標でなければなりません(同法3条1項柱書)。しかし、団体商標制度を利用すれば、団体構成員が使用する商標について、団体自身が商標登録を受けることができます(同法7条2項)。

団体商標制度の詳細は、別稿「団体商標とは?登録要件、効力、登録方法等をわかりやすく解説 - 商標の登録が認められる場合、認められない場合(4)」をご参照ください。

地域団体商標の構成と具体例

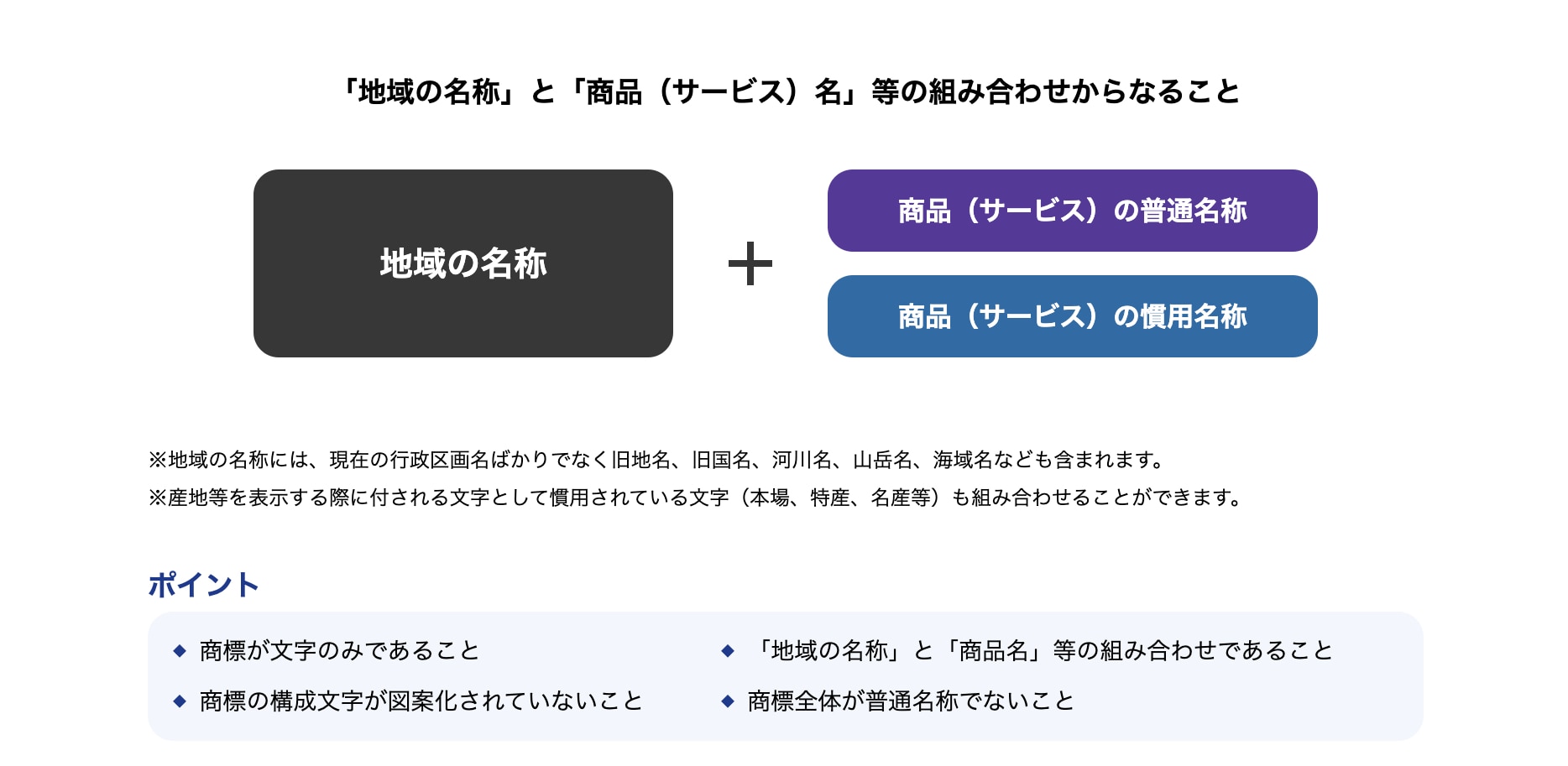

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

地域団体商標の構成

単に地域の名称と普通名称(商品・役務の一般的名称)を組み合わせたような商標(たとえば「神戸ビーフ」)は、本来、自己と他人の商品・役務を識別する力がないものとして、商標の登録要件を満たさない場合があります(商標法3条1項3号等)。しかし、地域ブランドの多くがそのような構成の商標であるため、地域団体商標として特別にこれを保護することになりました。

そのほかにも、以下のようなものが地域団体商標の一例として挙げられます。

地域団体商標の登録例

| 権利者 | 登録番号・登録商標 |

|---|---|

| ありだ農業協同組合 | 第5002567号 |

| 和倉温泉旅舘協同組合 | 第5019121号 |

| 今治タオル工業組合 | 第5060813号 |

| 兵庫県食肉事業協同組合連合会 | 第5068214号 |

| 横浜中華街発展会協同組合 | 第5069264号 |

地域団体商標の登録要件

概要と団体商標の登録要件との違い

地域団体商標の登録要件は以下のとおりであり、団体商標の登録要件よりも厳しいものとなっています。

- 出願人が一定の事業協同組合等であること

- 出願商標が団体構成員に使用させる商標であること

- 出願商標が地域の名称を含む一定の文字商標であること

- 出願商標が周知となっていること

- 出願商標の構成中の地域の名称と当該商標が使用されている商品・役務との間に密接な関連性があること

なお、上記要件を満たして地域団体商標と認められた場合であっても、商標登録を受けることができない商標(商標法4条1項)に該当するときは、商標登録を受けることはできません。

出願人が一定の事業協同組合等であること

出願人は、以下のいずれかに該当する団体である必要があります(商標法7条の2第1項柱書)。

- 事業協同組合その他の設立根拠法により設立された法人格を有する組合で、当該設立根拠法に加入の自由が定められているもの

- 商工会

- 商工会議所

- 特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人

- これらに相当する外国の法人

事業協同組合について、加入の自由が要件とされているのは、地域の名称と普通名称を組み合わせたような商標は当該地域の生産者等が広く使用を欲するものであり、団体構成員となって当該商標を使用する途が不当に制限されないようにするためです。商工会等についても、それぞれの設立根拠法に加入の自由が定められているため、地域団体商標の出願人は加入の自由が設立根拠法に定められている団体に限られていることになります。

出願商標が団体構成員に使用させる商標であること

出願商標は、団体構成員に使用させる商標である必要があります(商標法7条の2第1項柱書)。団体構成員に加えて団体自身が使用する場合も含まれます。

出願商標が地域の名称を含む一定の文字商標であること

出願商標は、以下のいずれかの文字商標である必要があります(商標法7条の2第1項各号)。

- 地域の名称と商品・役務の普通名称からなる文字商標(たとえば「今治タオル」)

- 地域の名称と商品・役務の慣用名称からなる文字商標(たとえば「信楽焼」)

- ①または②に「商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字」が付加された文字商標(たとえば①に「名産」が付加された「富山名産 昆布巻かまぼこ」)

これらの商標に該当すれば、自己と他人の商品・役務を識別する力がない商標等について商標登録を認めない旨の規定(同法3条)が適用されず、商標登録を受けることができます。

ただし、地域の名称を含む商標が全体として普通名称化しているような場合(たとえば「さつまいも」)には、誰でも自由に使用することができるようにしておく必要性が高いため、商標登録を受けることはできません(同法7条の2第1項柱書)。

また、これらの商標はいずれも「普通に用いられる方法」で表示する「文字商標」でなければなりません(同法7条の2第1項各号)。特殊な文字や図形を含む商標は、通常の商標として商標登録を受ければ足りるからです。

出願商標が周知となっていること

出願商標は、その商標が使用された結果、団体・団体構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている、すなわち周知となっている必要があります(商標法7条の2第1項柱書)。

地域団体商標制度は、地域の名称と普通名称を組み合わせたような商標を例外的に保護する制度です。そのため、周知性の要件を設けることで、第三者の自由な使用を制限してまで保護すべきだといえる程度に信用が蓄積された商標、言い換えれば、便乗使用のおそれが生じ得る程度に信用が蓄積された商標に保護対象を限定しています。

自己と他人の商品・役務を識別する力がない商標であっても、実際に使用されることにより識別力を獲得したとして商標登録を認められる場合があります(同法3条2項)(別稿「商標法3条2項に定める「使用による識別力の獲得」- 商標の登録が認められる場合、認められない場合(2)」もご参照ください)。地域団体商標制度は、この例外として、地域ブランドの商標登録要件を緩和するものでもあるため、地域団体商標の周知性の程度は、同法3条2項で要求されるものより低くて足りると考えられています。

具体的には、同項では、全国的な需要者に認識されていることが必要だとされていますが、地域団体商標では、たとえば比較的広範囲に販売される商品については、「地域」の属する都道府県を超える程度の範囲における多数の需要者に認識されていれば足りるとされています 1。

出願商標の構成中の地域の名称と当該商標が使用されている商品・役務との間に密接な関連性があること

出願商標の構成中の地域の名称は、当該商標が使用されている商品・役務から見て、以下のいずれかの関係にある名称・略称である必要があります(商標法7条の2第2項)。

- 商品の産地または役務の提供の場所

- これらに準ずる程度に商品・役務と密接な関連性を有すると認められる地域

このような要件が設けられているのは、その地域の持つイメージを流用するような商標は地域団体商標として保護するに値しないからです。

「密接な関連性が認められる」場合としては、①加工品を生産するために不可欠な原材料の産地や、②商品の重要な製法が由来する地域が挙げられています 2。

地域団体商標に係る商標権の特徴

商標権の効力

地域団体商標に係る商標権の効力は、通常の商標権と基本的に変わるところはなく、商標権者には専用権と禁止権が認められます(商標法25条、37条1号)。詳しくは別稿「商標権の効力(専用権と禁止権)」もご参照ください。

団体構成員の権利

地域団体商標について、団体構成員は、当該団体の定款等に従い、指定商品・役務について登録商標を使用する権利を有します(商標法31条の2第1項)。

団体構成員であれば自動的に使用権が発生しますが、当該定款等で特定の品質基準等が定められていれば、団体構成員の使用権もそれに合致する商品・役務の範囲に制限されます。当該品質基準等に合致しない使用は、団体構成員の行為といえども、商標権侵害となります。

このような団体構成員の権利は、相続等の一般承継を含めて移転が認められません(同法31条の2第2項)。

使用権の設定

地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することが認められていません(商標法30条1項ただし書)。これを認めれば、地域の生産者等が団体に加入して地域ブランドを使用する途が閉ざされてしまい、地域団体商標の出願人を加入の自由が定められている団体に限定した趣旨が損なわれるからです。

なお、団体商標については、このような制限は設けられていません。

商標権の移転

地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができません(商標法24条の2第4項)。もっとも、制限されるのは「譲渡」に限られ、合併等の一般承継は許容されています 3。

なお、団体商標に係る商標権は移転することができますが、移転先が一般社団法人や事業協同組合でない場合には通常の商標権に変更されたものとみなされます(同法24条の3)。

先使用権

他人の商標登録出願の前から同一・類似の商標を同一・類似の商品・役務に使用していた第三者には、当該商標が周知となっている場合に、先使用権として引き続き当該商標を当該商品・役務に使用する権利が認められます(商標法32条1項)。

しかし、地域ブランドは地域の生産者等によって広く使用されるものであるため、特定の生産者等の商標として周知性を獲得するのは容易ではありません。

そこで、地域の生産者等の継続使用を不当に制限しないように、地域団体商標については、周知性の有無を問うことなく、第三者の先使用権が認められるものとされています(同法32条の2第1項)。団体商標については、このような特則は設けられていません。

地域団体商標の登録方法

地域団体商標の商標登録にあたっては「地域団体商標登録願」という書類を作成します。その際、たとえば「指定商品」については、「愛媛県今治地域産のタオル」などと地域の名称と商品との関係がわかるように記載することとされています 4。

出願に際しては、出願人が前記3-2の法人であることを証明する書面(登記事項証明書等)と、前記3-6の「密接な関連性」を裏付ける書面(新聞等の記事、カタログ、広告等)を併せて提出する必要があります(商標法7条の2第4項)。また、前記3-5の周知性の証明が必要になるときは、その関係書類(販売実績や宣伝広告に関する資料等)を添付します。

その後の手続の流れは通常の出願手続と同様です。商標登録出願について査定・審決が確定するまでは、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願や団体商標の商標登録出願に変更し(商標法11条2項)、あるいは、通常の商標登録出願や団体商標の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができます(同条1項・3項)。

地理的表示保護制度との関係

地域団体商標制度と同様の目的を有する制度として、地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度があります。地理的表示保護制度は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に定められており、特定の生産地と結びついた産品の名称を保護するものです。

農林水産大臣の審査の結果、登録が認められれば、登録された生産者団体の構成員以外は当該名称を使用することができなくなります。

たとえば、「神戸ビーフ」は地理的表示としても登録されています。そのほかにも、以下のようなものが地理的表示の一例として挙げられます。

地理的表示(GI)の登録例

| 登録生産者団体 | 登録番号・特定農林水産物等の名称 |

|---|---|

| 神戸肉流通推進協議会 | 登録番号第3号 神戸ビーフ |

| 夕張市農業協同組合 | 登録番号第4号 夕張メロン |

| 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 | 登録番号第19号 下関ふく |

| 愛知県味噌溜醤油工業協同組合 | 登録番号第49号 八丁味噌 |

| 徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会 | 登録番号第129号 徳島すだち |

地理的表示保護制度においては、登録要件として周知性が求められず、国が諸外国との連携の下で不正利用を取り締まってくれるなどのメリットがある反面、商標権者であっても登録された基準に沿って登録名称を使用し、構成員の生産物に対する生産行程管理業務が義務付けられるといった負担も生じます。そのため、同制度と地域団体商標制度のいずれの制度を利用すべきかは、事案に応じて検討する必要があります。

地理的表示と地域団体商標との違い

-

特許庁「商標審査基準(改訂第15版)」(令和2年4月1日適用)第7 一 6. ↩︎

-

特許庁「商標審査基準(改訂第15版)」(令和2年4月1日適用)第7 三 4. ↩︎

-

特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第22版)』(発明推進協会、2022 )1640頁 ↩︎

弁護士法人イノベンティア