副業・兼業に伴う秘密漏えいの防止策 - 副業・兼業と知的財産保護のポイント(1)

知的財産権・エンタメ当社は、副業・兼業の許容(送出し)や、副業・兼業人材の募集(受入れ)を検討中です。他方で、当社のノウハウなどの秘密情報が副業・兼業人材を介して他社に漏えいしてしまわないか心配です。副業・兼業人材の送出しや受入れにあたり、企業の秘密を保護するための対策はあるでしょうか。

自社の従業員による副業・兼業が、自社にとって秘密が漏えいするおそれがある場合は、その副業・兼業の禁止または制限の検討が重要です。また、副業・兼業人材の受入れを雇用契約ではなく業務委託契約の締結により行う場合は、秘密保持条項の締結なども重要になります。

さらに、社内の秘密管理体制の見直しが必須であり、特に重要な情報は不正競争防止法で保護される「営業秘密」の要件を満たすように対策しておくことが考えられます。

人事労務の担当部署は、知財部や開発部門などと連携しながら、知的財産の保護にも気を配ることが重要です。

解説

目次

副業・兼業の許容に関する知的財産保護の検討ポイント

副業・兼業とは

政府の定義は多様ですが 1、一般に「副業」とは、収入を得るために本業以外の仕事に従事することを指し、「兼業」は、本業以外にも仕事を掛け持ちすることを指します。

以前は、従業員の副業・兼業に消極的な企業が大多数でしたが、働き方改革の一環として、厚生労働省が平成30年に策定(令和4年7月に最終改定)した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下「厚労省ガイドライン」といいます)により、労働者の希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要であると示されました 2。これらの政策を契機に副業・兼業を許容する企業が増加しており、副業人材には、新たな技術の開発、オープンイノベーションの手段、知識・経験等の蓄積や社員のエンゲージメント向上などが期待されています 3 。

以下、本稿では便宜上、副業・兼業をまとめて「副業」といいます。

知的財産の保護の視点

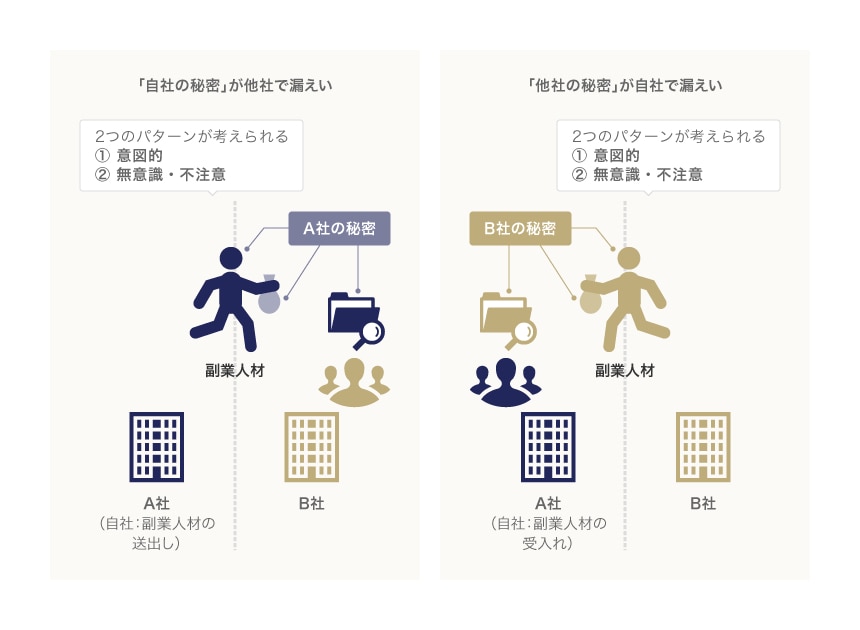

副業人材が期待されるスキルを発揮することは、本業で得た知識やノウハウを副業先で活かし、また副業先で得た知識やノウハウを本業で活かすことを意味します。これを知的財産保護の観点から見ると、副業人材を介して、自社の秘密情報が他社に意図的に、あるいは意図せず漏えいし、他社にて使用されてしまう事態が生じるリスクが生じ得る状態といえます。

副業人材による秘密の漏えいは、①意図的な漏えいと、②無意識的な漏えいがあります。②は、たとえば、研究開発中の技術情報を副業先で無意識的に使用してしまい、開発された技術がいずれの会社のものかについて争いが発生したり(いわゆる情報コンタミネーションによる問題)、取引先への販売価格の情報を無意識的に開示してしまい、副業先により有利な価格を提示されて、取引先を失ったりするなど、さまざまなケースが考えられます。

さらに、自社の秘密が他社で漏えいすることが問題であることは当然ですが、他社の秘密が自社で漏えいすることもまた問題です。

副業人材を介しての秘密の漏えい

副業人材を送り出す場合も、副業人材を受け入れる場合も、副業人材には、上記①②のいずれの秘密漏えいも問題であることを理解させる必要があるでしょう。

なお、厚労省ガイドラインは労務管理と保険制度を中心に解説するもので、知的財産の保護に関する記述は多くありません 4。副業を許容する場合は、人事労務の担当部署(人事部や法務部など)のみならず、知財部や開発部門などとも連携しながら、知的財産の保護を含めた対応を検討することが肝要です。

不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは

企業が秘密として保護したいと考える情報には、たとえば以下のようなものがあり、これらは一般用語で、「秘密情報」などと総称されることがあります。

- 営業情報

例:顧客名簿、新規事業計画、価格情報、対応マニュアル等 - 技術情報

例:特許出願前の発明、生産条件、加工条件、設計図面、配合、組成等

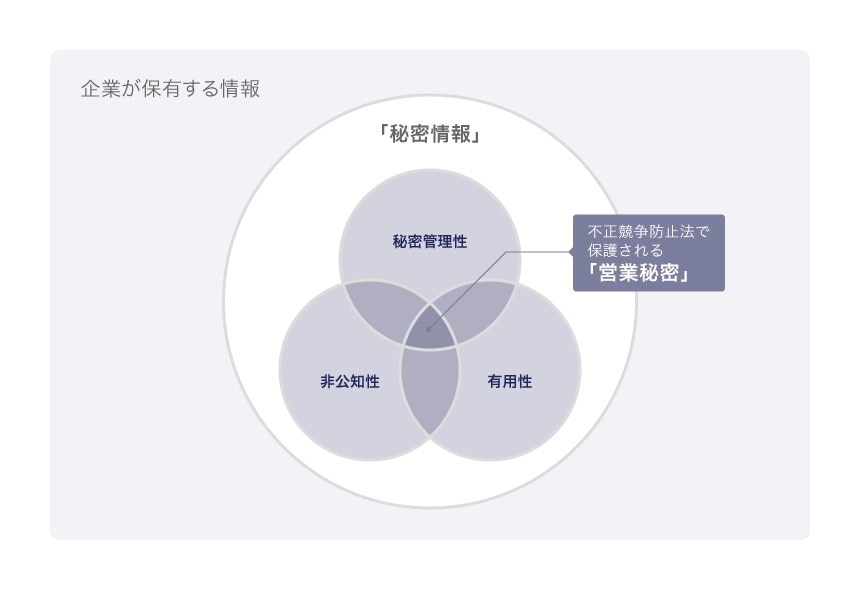

不正競争防止法は、企業の秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合の民事上・刑事上の措置を定める法律ですが、上記の情報がすべて同法で保護されるわけではありません。不正競争防止法で保護される「営業秘密」は、次の3要件を満たす情報に限られます(同法2条6項)。「営業秘密」の3要件については、別稿(本連載の第2回)で詳しく解説します。

- 秘密管理性:秘密として管理されていること。営業秘密を保護する事業者(保有者)が当該情報を秘密であると主観的に認識しているだけでは足りず、客観的に秘密として管理されていると認められる事実が必要。

- 非公知性:公然と知られていないこと

- 有用性:生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること

本稿では便宜上、企業が秘密として保護したいと考える情報を「秘密情報」、その中でも、不正競争防止法により保護される情報を「営業秘密」と呼びます。

本稿における「秘密情報」「営業秘密」の整理

企業にとって秘密情報は、自社の競争力強化にとって重要であるのみならず、漏えいしてしまうと社会的な信用低下などの甚大な損害を被ります。秘密情報も営業秘密も、漏えい防止対策を講じる必要がありますが 5、特に重要な秘密情報は、不正競争防止法上で保護される「営業秘密」の要件を備えておくように管理することが重要でしょう 6。

秘密漏えいの防止策

副業・兼業の禁止または制限

労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは労働者の自由であり、労働時間外に行われる副業は、「私生活上の自由」として本来自由でなければなりません 7。

ただし、たとえば以下の場合には、例外的に副業を禁止または制限することが許されると解されています 8。

- 労務提供上の支障がある場合

- 業務上の秘密が漏えいする場合

- 競業により自社の利益が害される場合

- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

従業員が副業を始める際の手続として、就業規則に、届出書や許可申請書の提出を求めている企業が多く見られます。届出書や許可申請書を受領して副業の内容を把握した企業は、「業務上の秘密が漏えいする場合」や、「競業により自社の利益が害される場合」など、従業員が副業を行うことで企業の利益が毀損される可能性の有無について慎重に検討し、ときには副業を禁止または制限する判断を行い企業の利益を守ることが重要です。

届出書は、厚生労働省が公表している「副業・兼業に関する届出様式例」や「副業・兼業に関する合意書様式例」を活用することが考えられます。

業務委託契約に秘密保持義務や競業避止義務の定めを含める

企業(使用者)と労働契約を締結する従業員(労働者)は、企業(使用者)に対して誠実義務を負い、誠実義務の一環として、①企業の秘密情報を保持すべき義務(秘密保持義務)、②使用者と競合する企業に就職したり自ら開業したりしない義務(競業避止義務)などを負うと解されています。

これに対し、企業が副業人材との間で、労働契約ではなく業務委託契約を締結している場合は、企業の業務委託先である副業人材は、当然には秘密保持義務や競業避止義務を負わず、また、就業規則も適用されません。そのため、業務委託契約を締結する副業人材との間では、秘密保持義務や競業避止義務を含む契約書を締結する必要があります。この点、厚生労働省が公表している「副業・兼業に関する届出様式例」や「副業・兼業に関する合意書様式例」にはこれらの定めはないため、注意が必要です。

もし、企業の業務委託先である副業人材に秘密保持義務を課していない状態で、副業人材が秘密情報に接した場合、その情報は、不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件のうちの「非公知性」要件を欠いてしまいます。この意味でも、業務委託契約による副業人材と秘密保持義務を含む契約書を締結することは重要です。

第〇条(秘密保持義務)

1 受託者は、本契約の遂行により知り得た委託者(会社)の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、委託者(会社)の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。

2 本条の規定は、本契約の終了後も引き続き効力を有する。

第〇条(競業避止義務)

受託者は、本契約の期間中、委託者(会社)の事前の書面による承諾を得ないで、自己又は第三者のために、受託業務と同一又は類似する業務に従事してはならない。

アクセス制限・持ち出し禁止等の物理的措置

アクセス制限を厳格に設定し、資料の持ち出しを禁止するなど、従業員が重要は秘密に物理的に接近できなくする措置は、上記1-2の①意図的な漏えいと②無意識的な漏えいのいずれの対策にも効果的です。また、これらの措置は、不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件のうちの「秘密管理性」要件を満たすうえでも重要です。

従業員教育・誓約書の差入れ

「無意識的な漏えい」の防止には、定期的な従業員教育、秘密保持等に関する誓約書の差入れなどにより、従業員の注意力を高めることが効果的です。この際、どの情報が秘密保持義務の対象であるかを明確化したうえで注意喚起をすることが重要です。

-

令和4年の最終改訂では、副業・兼業を許容しているか等の情報を自社ホームページ等で公表することが望ましいことも追記されました(17頁)。また、厚生労働省労働基準局監督課「モデル就業規則」は、厚労省ガイドラインの改訂に合わせて改訂が重ねられ、「労働者は、勤務時間外において、他の会社当の業務に従事することができる」ことを原則とする規程例に変更されています(第70条)。 ↩︎

-

これらのメリットは、厚労省ガイドラインやその解説、経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書—人材版伊藤レポート2.0」(令和4年5月)で挙げられたもので、副業・兼業は、人的資本経営の観点からも注目されています。 ↩︎

-

厚労省ガイドラインには、副業・兼業を行える環境を整備する際は業務上の秘密の漏えい等を招かないよう留意することや、就業規則等において、業務上の秘密が漏えいする場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくことが考えられること等の指摘はありますが、より具体的な対策の記述はありません。 ↩︎

-

経済産業省による「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(平成28年2月、令和4年5月最終改訂)は、営業秘密としての法的保護を受けられる水準を超えて、秘密情報の漏えいを未然に防止するための対策を紹介するものであり、参考になります。 ↩︎

-

経済産業省による「営業秘密管理指針」(平成15年1月30日、平成31年1月23日最終改訂)では、不正競争防止法の「営業秘密」の定義等の解釈が示されており、特に、解釈が不明確といわれる秘密管理性に重点を置いた解説がなされています。本指針は、「不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の対策を示すもの」と説明されています。 ↩︎

-

私生活上の自由を根拠として副業・兼業の自由について述べる裁判例には、永大産事件(大阪地方裁判所昭和32年11月13日判決)、マンナ運輸事件(京都地方裁判所平成24年7月13日判決)、東京都私立大学教授事件(東京地方裁判所平成20年12月5日判決)などがあります。なかには、副業・兼業を一律に禁止する就業規則の定めは、特別な場合を除き合理性を欠くと判断した裁判例も存在し(小川建設事件(東京地方裁判所昭和57年11月19日決定))、副業・兼業の一律禁止を定める就業規則は、違法により無効と判断される可能性もあります。 ↩︎

弁護士法人イノベンティア