弁済に関する民法改正のポイント

取引・契約・債権回収 更新改正民法においては、弁済について様々な改正があると聞きました。具体的にどのような内容なのでしょうか。

旧民法では、弁済について、「第5節 債権の消滅」において、474条から504条までの条文を置いていましたが、改正民法では、主に次の点について、解釈論上異論のない内容や判例法理を明文化したり、内容を見直すなどしています。

- 「弁済」の基本概念の明確化

- 第三者弁済に関する規定の見直し

- 「債権の準占有者」から「受領権者としての外観を有する者」へ

- 一部弁済による代位の要件・効果の明確化

- 債権者の担保保存義務違反と代位権者の免責

- 預貯金口座への払込み

- 弁済をすることができる時間

- 代物弁済が要物契約から諾成契約に

- その他

解説

目次

※本記事の凡例は以下のとおりです。

- 改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法

- 旧民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正前の民法

「弁済」の基本概念の明確化

改正民法は、「第6節 債権の消滅」の冒頭に、「債務者が債権者に対して債務を弁済したときは、その債権は、消滅する。」とする規定を新設しました(改正民法473条)。当然の内容ですが、弁済の基本として明文化されました。

第三者弁済に関する規定の見直し

演技や講演のように、その性質上他人にはできない給付を目的とする債務の場合や、契約当事者が他人の弁済を禁ずる等の合意をしていた場合は別として、弁済は、債務者以外の第三者もすることができるのが本来です(旧民法474条1項、改正民法474条1項、4項)。

この点につき、旧民法は、債務者の立場に配慮して、「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」としていました(旧民法474条2項)。しかし、この定めによると債権者は、後になって債務者の意思に反することがわかったときに、受領した弁済金を返還しなければならなくなるなどのリスクを負うという問題がありました。

そこで、改正民法は、債権者の立場に配慮した見直しをしており、まず、旧民法下の解釈を明文化して、「利害関係を有しない第三者」という文言を「正当な利益を有する者でない第三者」に改めました。

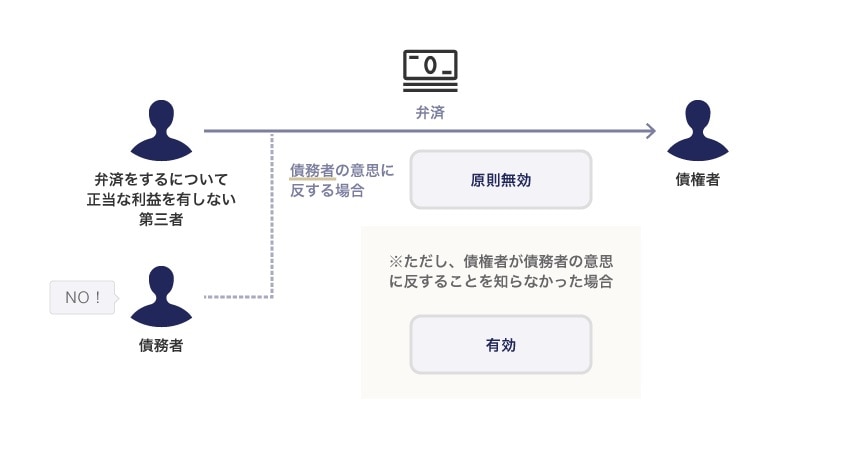

そのうえで、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者による弁済は、①債務者の意思に反する場合は、(i)原則無効、ただし例外的に、(ii)債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合は有効とし(改正民法474条2項)、債権者が安心して弁済を受けることができるようにしました。

また、②債権者の意思に反する場合(たとえば、その第三者が反社会的勢力に属している疑いがあるとき)は、(i)原則無効、ただし例外的に、(ii)その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合であって、そのことを債権者が知っていたときは有効としました(改正民法474条3項)。

「債権の準占有者」から「受領権者としての外観を有する者」へ

弁済は、債権者および弁済受領権限を付与された第三者に対してしなければその効力を生じないのが原則ですが、旧民法では、その例外として、「債権の準占有者」への弁済は、弁済者が善意・無過失であれば有効とされていました(旧民法478条)。

しかし、この「債権の準占有者」という語は一般の人にはわかりにくいので、改正民法は、内容は変更せず、ただ、「債権の準占有者」という語を「受領権者(〔略〕)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に改めました(改正民法478条)。

一部弁済による代位の要件・効果の明確化

保証人等が弁済すると、債務者に対し求償権を取得します。民法は、この求償権の効力を確保するために、債権者がその債権について有する担保権その他の権利が、この求償権の範囲内で弁済者に移転するものとしています(弁済者の代位または代位弁済)。

保証人等が担保付債権の一部を弁済した場合、担保権は、弁済額の割合だけ代位者に移転しますが、そこから先の代位者による具体的な権利行使はどうなるのか、本来の権利者である債権者との関係で制約を受けることがあるのかについては、旧民法に定めはありませんでした(旧民法502条1項参照)。大審院の判例には、代位者は債権者の同意を得ないで単独で抵当権を行使することができるとするものもありましたが(大審院昭和6年4月7日決定・民集10巻535頁)、債権者を害するという批判がありました。また、判例(最高裁昭和60年5月23日判決・民集39巻4号940頁)は、抵当権実行による競落代金の配当について、債権者が一部代位者に優先するとしていました。

そこで、改正民法は、(i)一部代位者が、担保権等を行使するためには、債権者の同意を得ることを要すること(改正民法502条1項)、(ⅱ)一方、債権者は、単独で権利を行使することができること(同条2項)、(ⅲ)そして、上記判例(最高裁昭和60年5月23日判決)に従い、権利行使の結果得られる金銭については、債権者が一部代位者に優先すること(同条3項)を、明記しました。いずれも、現在ではほぼ異論のないものです。

債権者の担保保存義務違反と代位権者の免責

旧民法は、弁済をするについて正当な利益を有する者がある場合、「債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。」として(旧民法504条)、債権者の担保保存義務違反がある場合に代位権者の免責を認めていました。

この点、改正民法は、判例(最高裁平成3年9月3日判決・民集45巻7号1121頁)に従い、債権者の担保保存義務違反行為により免責された物上保証人から担保目的財産を譲り受けた第三者およびその特定承継人も、免責されることを明文化しました(改正民法504条1項後段)。また、旧民法では、銀行等が担保の差替えや一部解除を行う場合に、上記免責による不利益を被るおそれがあり、円滑な取引が阻害されているという問題があったため、改正民法は、担保を喪失・減少させた債権者の行為に「取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある」場合には、免責の効果は生じないことを明確にしました(改正民法504条2項)。

預貯金口座への払込み

弁済においては、債権者の預貯金口座に振り込むことが多々ありますが、旧民法では、預貯金口座への払込みによる弁済についての規定はなく、その要件や効果はすべて解釈に委ねられていました。

そこで、改正民法は、預貯金口座への払込みが弁済になることを前提として、預貯金口座への払込みによる弁済は、債権者が、払い込まれた金銭の額について「払戻しを請求する権利を取得した時」にその効力を生ずる(したがって、この時に金銭債権は消滅する)旨の規定を新設しました(改正民法477条)。

弁済をすることができる時間

たとえば深夜に債務者が弁済に来ても困ります。商法には、「法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又は履行の請求をすることができる」とする規定がありましたが(旧商法520条)、旧民法にはそのような規定はありませんでした。

そこで、改正民法は、弁済の時間について、「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。」とする規定(改正民法484条2項)を新設しました。これに伴い、上記旧商法520条の規定は削除されました。

代物弁済が要物契約から諾成契約に

旧民法482条の代物弁済の規定は、代物の給付が弁済と同一の効力を有すると定めるのみだったので、伝統的な見解は、代物弁済は代物の給付によって効力を生ずる要物契約であり、当事者の合意だけで代物給付請求権が発生するわけではないと考えていました。しかし、その後、代物弁済予約や停止条件付代物弁済の取引における担保の実効性を確保するためには、債権者に代物給付請求権を認める必要があることが強調されるようになり、現在では、代物弁済は諾成契約であるとする見解も有力となっています。

そこで、改正民法は、「債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、」という文言を加えたうえで、弁済者が代物の給付をしたときは、その給付が弁済と同一の効力を有する旨を明記しました(改正民法482条)。これにより、代物弁済は諾成契約により成立するものの、債権が消滅するという効果は代物の給付があって初めて生ずることが明確になりました。

その他

以上のほか、次のような改正もなされています。

- 改正民法が売主の担保責任は債務不履行責任であるとする契約責任説を採ったことに合わせて、特定物を現状有姿で引き渡さなければならないのは、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができない」場合に限るとする修正を加えた(改正民法483条)。

- 弁済充当について、合意充当を最優先とする規定を新設して(改正民法490条)、 合意がなければ指定充当、指定がなければ法定充当によることを明記する(改正民法488条、490条)とともに、法定充当、指定充当の規定内容を分かりやすく整理した。

- 供託について、旧民法494条の供託要件を整理する(改正民法494条)とともに、供託の目的物を競売に付してその代金を供託することが許される場合として「物を供託することが困難な事情があるとき」を付加して、供託実務を合理化した(改正民法497条4号)。

- 弁済による代位については、任意代位に債権者の承諾を不要とし(改正民法499条)、旧民法501条1号および6号を削除して、保証人の代位の付記登記を廃止した(改正民法501条3項)。

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『我妻・有泉コンメンタール民法[第7版] 総則・物権・債権』

発売日:2021年04月01日

出版社:日本評論社

編著等:我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『改正債権法コンメンタール』

発売日:2020年10月05日

出版社:法律文化社

編著等:松岡久和、松本恒雄、鹿野菜穂子、中井康之

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『スピード解説 民法<債権法>改正がわかる本』

発売日:2015年07月23日

出版社:東洋経済新報社

編著等:浜辺 陽一郎

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

2020年4月2日:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に伴い「現行民法」の記載を「旧民法」に改めました。

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス