36協定とは?時間外労働の上限規制とともにわかりやすく解説

人事労務 更新36協定とはどのようなものでしょうか。また、労働基準法が定める時間外労働時間の上限規制とはどのようなものでしょうか。

36協定(さぶろくきょうてい)とは、時間外労働および休日労働に関する労使間の協定のことをいい、労働基準法36条で定められています。事業場の使用者は、時間外労働および休日労働について定めた労使協定を労働者の過半数を代表する者との間で締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければ、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせることはできません。

2018年(平成30年)6月の労働基準法改正では、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられ、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間・複数月平均80時間・月100時間を超えることはできないこととされました。

解説

目次

36協定とは

36協定とは、法定労働時間を超える労働や法定休日における労働を労働者にさせる際に必要となる労使協定のことで、労働基準法36条に規定されています。

法定労働時間・法定休日とその例外

法定労働時間とは、労働基準法32条1項、2項で定められた労働時間の上限のことです。使用者は、労働者を、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならないとされています(労働基準法32条1項・2項)。

法定休日とは、労働基準法35条1項で定められている使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことです。使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないとされています(労働基準法35条1項)。

法定労働時間の規制・法定休日の規制の例外を定めているのが労働基準法36条です。すなわち、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間を超えて、また、法定休日に、労働者を働かせることができます。

ただし、36協定で定めることができる時間外労働には「限度時間」と呼ばれる上限が設けられています(労働基準法36条3項・4項)。さらに、臨時的な特別な事情がある場合(特別条項付き36協定を締結する場合)でも、上回ることのできない上限も設けられました(労働基準法36条5項)。この点については2で解説します。

罰則

使用者が、36協定を締結せずに、法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合や法定休日に労働者を働かせた場合、または、36協定で定める時間外労働の上限を超えて働かせた場合は、労働基準法32条または35条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます(労働基準法119条1号)。

また、36協定で定めた時間外労働の時間数にかかわらず、実際に労働した時間が以下の場合には、労働基準法36条6項違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます(労働基準法119条1号)。

- 坑内労働等の健康上特に有害な業務について1日の時間外労働が2時間を超えた場合

- 時間外労働および休日労働の合計時間が単月100時間以上となった場合

- 時間外労働および休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが月80時間を超えた場合

対象者と適用除外

労働基準法の定める労働時間・休憩・休日に関する規制は、労働基準法上の労働者(労働基準法9条)を対象としているところ、事業の性質または労働者の業務の性質や態様によっては、必ずしも労働時間の規制や休日の規制になじまないものや規制する必要のないものもありますので、一定の業種、業務の労働者については、適用が除外されています。

具体的には、労働基準法41条により、以下のものについては、労働時間・休憩・休日に関する法の規定の適用が除外されています。

- 農業の事業または畜産、養蚕もしくは水産の事業に従事する者(同条1号)

- 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者(同条2号)

- 監視または断続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長から適用除外について許可を受けたもの(同条3号)

また、労働基準法41条の2により、職務の範囲が明確で一定の年収(1075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする業務に従事する場合には、年間104日の休日を確実に取得させることなどの健康確保措置を講じることや労使委員会の決議および労働者本人の同意を得ることを要件として、労働時間・休憩・休日に関する法の規定の適用が除外されています(いわゆる高度プロフェッショナル制度)。

このほか、使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求した場合には、36協定の締結に有無にかかわらず、時間外労働または休日労働をさせてはならないとされており(労働基準法66条2項)、年少者(満18歳に満たない者)については労働基準法36条の適用が除外されているため(労働基準法60条1項)、非常災害の場合を除いて時間外労働または休日労働をさせてはなりません。

時間外労働の上限規制

労働基準法は、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限を設け、さらに臨時的な特別な事情がある場合(特別条項付き36協定を締結する場合)でも、上回ることのできない上限を設けています。この点を定めた改正法は、建設事業・医師・自動車運転の業務について2024年3月31日まで適用が猶予されています。

上限規制の具体的な内容は以下のとおりです。

原則

36協定で定めることのできる時間外労働の時間は、「限度時間」を超えない時間に限るとされ(労働基準法36条3項)、この限度時間は、1か月について45時間以内かつ1年について360時間以内とされています(労働基準法36条4項)。

労働基準法の2018年改正は、長時間労働による労働者の過労死や自殺等が社会的に問題となったことを受けて、これまで「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」といいます)において定められていた労働時間の上限を罰則付きで労働基準法に明記し(労働基準法36条4項)、加えて、臨時的な特別な事情がある場合(特別条項付き36協定を締結する場合)においても超えることのできない絶対的な上限について、新たに労働基準法に明記したものです(労働基準法36条5項)。これに伴い、限度基準は廃止され、新たに、「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」が策定されました。

例外

当該事業場における通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、36協定に特別条項を定めることができるとされています(いわゆる特別条項付き36協定)。この場合、例外的に労働基準法36条4項が定める限度時間を超える時間の労働をさせることが可能ですが、ここでも労働時間の上限が法律上設けられています(労働基準法36条5項)。

具体的には、特別条項付き36協定で定めることができるのは、①時間外労働は年720時間以内、②時間外労働と法定休日労働の合計で単月100時間未満、かつ、③時間外労働が月45時間を超えることができるのは1年間に6か月に限られることになりました。

上限規制のイメージは下図のとおりです。

特別条項付き36協定については以下の記事をご覧ください。

実際の労働時間に対する上限

以上に加えて、特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に、実際の労働時間に対する上限として、時間外労働と法定休日労働の労働時間の合計が単月で100時間未満、2~6か月平均して(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべて、ということを意味します)月80時間以内でなければならないとされました(労働基準法36条6項)。

ここで留意していただきたいのは、実際の労働時間に対する上限は、時間外労働と法定休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限となっている点です。

上述した限度時間(月45時間・年360時間)は、あくまで時間外労働の限度時間であるため、法定休日労働の日数・時間数の上限というものはそれ自体としては存在しません。しかしながら、実際の労働時間に対する上限の規制は、時間外労働と法定休日労働の時間の合計によってカウントするため、法定休日労働について回数のみ管理するのでは適法に管理することができず、法定休日労働の時間についても適正に把握しなければならないことになります。

たとえばのケースとして、時間外労働45時間で特別条項に当たらない場合であっても、法定休日労働が55時間で合計して100時間となれば、単月の上限規制を超過してしまい、労働基準法36条6項違反となってしまうのです。

36協定で定めるべき事項

36協定において定めるべき事項は、2018年労働基準法改正により、労働基準法に明記されました(労働基準法36条2項各号、労働基準法施行規則17条1項各号)。具体的には、以下のものがあげられます。

- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

- 対象期間(労働時間を延長し、または休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限られる)

- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合

- 対象期間における1日、1か月および1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数

- 労働時間の延長および休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令(労働基準法施行規則17条1項各号)で定める事項

労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

36協定の対象となる「業務の種類」および「労働者数」を協定で定めることが必要です(労働基準法36条2項1号)。「業務の種類」については業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならず、各事業場における業務の実態に即して業務の種類を具体的に区分しなければなりません。

対象期間

対象期間とは、36協定により労働時間を延長し、または休日に労働させることができる期間のことを意味し、必ず1年間にしなければなりません(労働基準法36条2項2号)。36協定においては、起算日を定めることによって期間が特定されることになります。

労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合

時間外労働または休日労働をさせる必要のある具体的事由について記載する必要があります(労働基準法36条2項3号)。たとえば「臨時の受注、納期変更等のため」、「機械、設備等の修繕、据付け、掃除のため」、「当面の人員不足に対処するため」、「製品不具合への対応のため」、「契約、販売、クレーム処理等の繁忙のため」、「月末、月初等の決算事務多忙のため」といった程度の記載で足ります。

対象期間における1日、1か月および1年のそれぞれの期間について労働時間を延長し労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数

「1日」、「1か月」、および「1年」のそれぞれの期間について、労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数を定める必要があります(労働基準法36条2項4号)。この「労働時間を延長して労働させることができる時間」は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るものとされています(労働基準法36条3項)。

労働時間の延長および休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

36協定においては、労働時間の延長および休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項も定める必要があります。具体的には以下のとおりです(労働基準法施行規則17条1項各号)。

- 36協定の有効期間

- 1年について労働時間を延長して労働させることができる時間の起算日

- 労働基準法36条6項2号および3号に定める要件を満たすこと

(1)36協定の有効期間

36協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間を意味し、36協定が労働協約(労働組合と使用者が、労働条件などの労使関係に関する事項について合意した取り決めを、労働組合法に則って締結したもの)に該当しない限りは、その期間の長さに制限はありません。もっとも、36協定の対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い場合でも原則として1年間となり、実務上は、定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年とすることが望ましいとされています。

(2)労働基準法36条6項2号および3号に定める要件を満たすこと

労働基準法36条6項は、36協定で時間外労働・休日労働をさせる場合であっても、時間外・休日労働が単月で100時間未満(同項2号)、2~6か月平均で80時間以内(同項3号)を超えて労働させてはならないと定めており、36協定はこれを満たす必要があります。後にみる36協定届の様式には、「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月まで平均して80時間を超過しないこと。」との記載とともにチェックボックスが設けられており、これにチェックしないと、その36協定は法定要件を欠くものとして無効になります。

36協定の手続

届出の様式

36協定は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、またはそのような労働組合がない場合には事業場の労働者の過半数を代表する者と使用者の間で、必要事項を記載した書面において締結する必要があります。

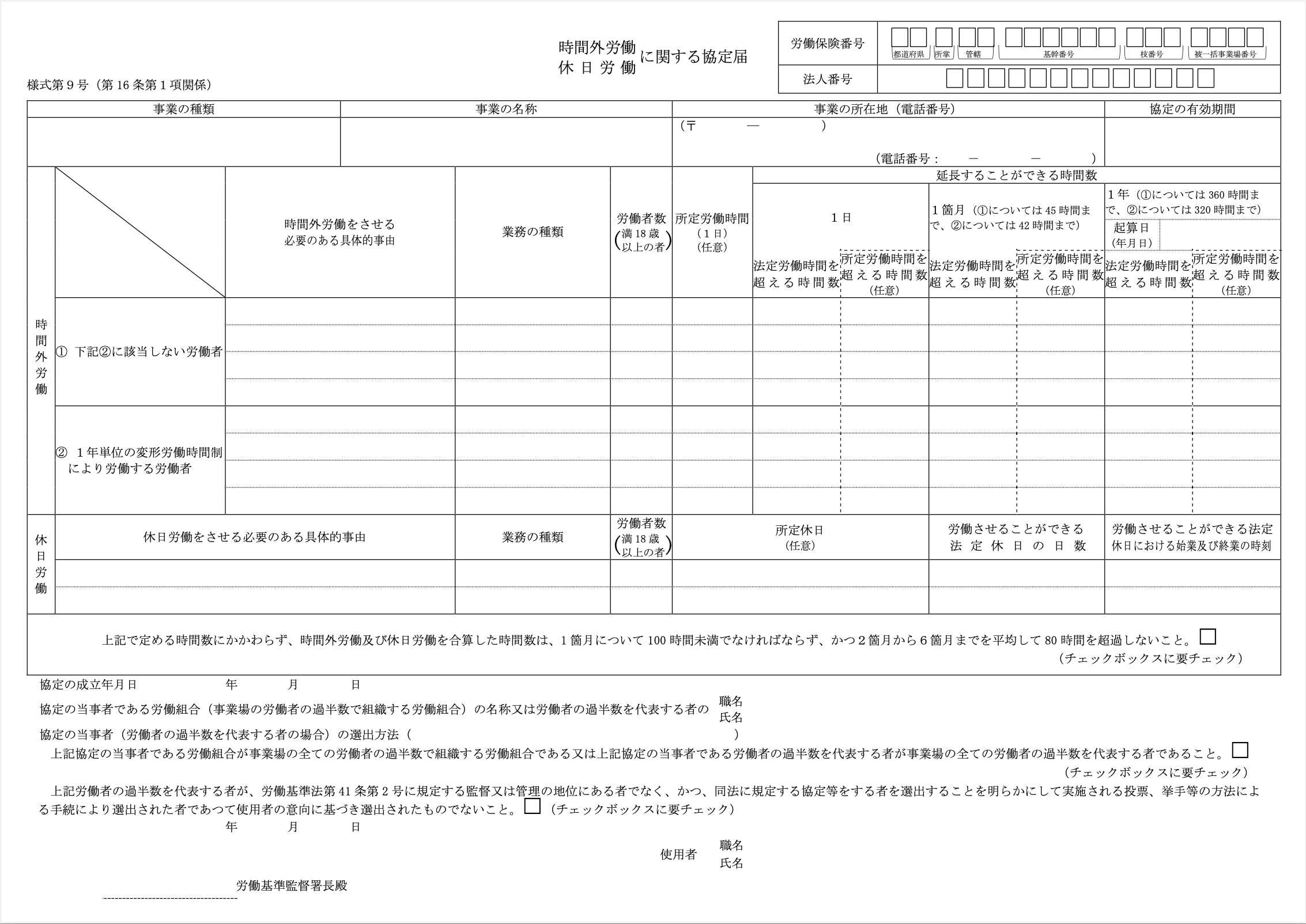

36協定は、当該事業場を管轄する労働基準監督署長への届出を要しますが、届け出る必要があるのは36協定それ自体ではなく、様式第9号と呼ばれる書類です(労働基準法施行規則16条1項)。ただし、様式第9号に所要の事項を記載し、これに労働者代表の署名または記名押印を加えれば、その様式自体が36協定となるとされています。

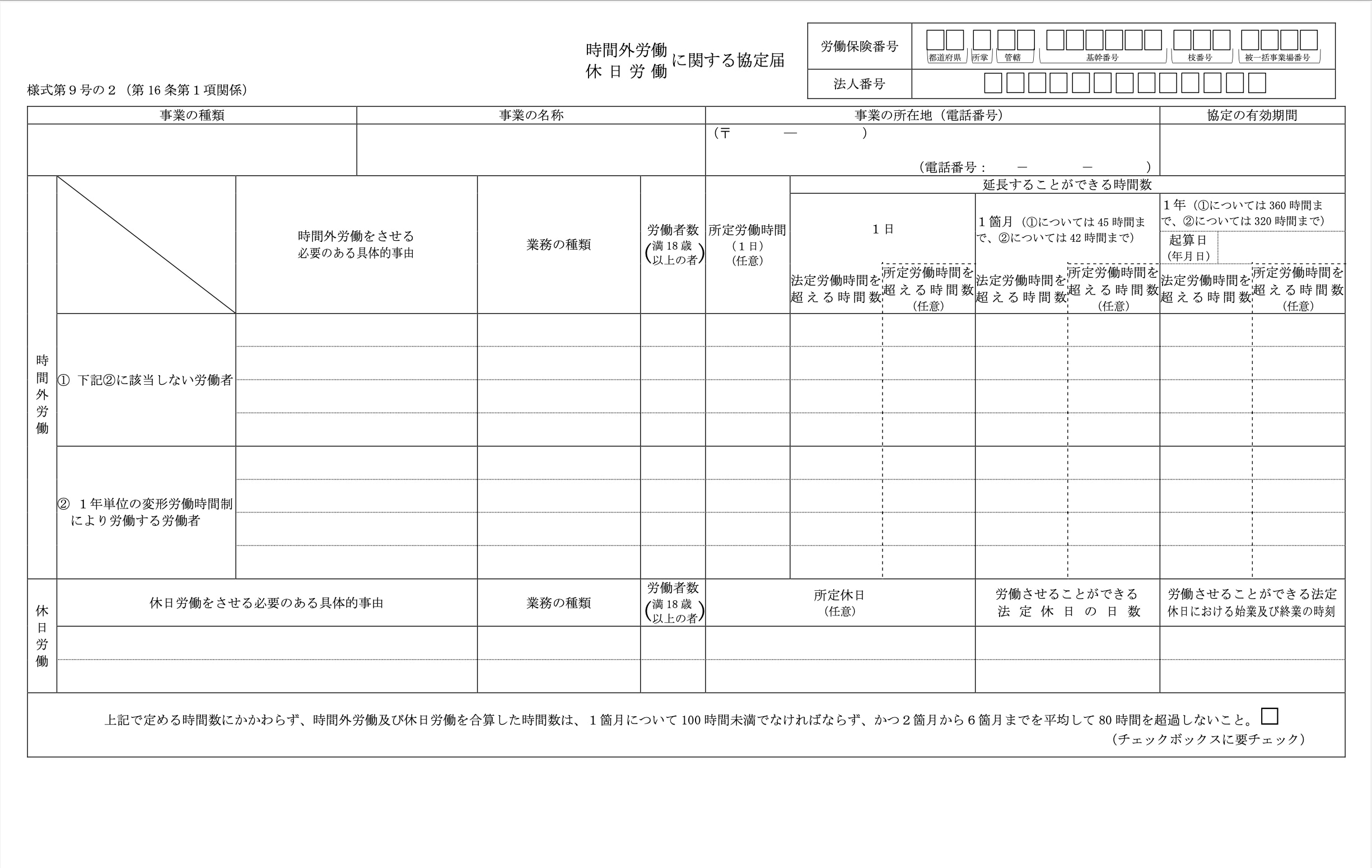

なお、特別条項付き36協定の場合は、様式第9号の2で届出を行う必要があります。

様式第9号:限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)

様式第9号の2:特別条項付き36協定の場合

届出の流れ

所定の様式による36協定の届出書は、事業所ごとに届出書を作成し、①窓口に持参する方法、②郵送する方法、③e-Gov電子申請による方法のいずれかによって所轄の労働基準監督署の受付窓口に提出します。

毎年、3月の年度末と4月の年度初めには、届出が集中し労働基準監督署の受付窓口が混雑するため、特別受付窓口を設けていることもあるので、具体的な届出の方法については所轄の労働基準監督署に確認していただければと思います。

締結した36協定の協定書は、作業場(事業場内において密接な関連の下に作業の行われている現場をいい、主として建物別等によって判定すべきとされています)の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知する必要があります(労働基準法106条)。そのため、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、届出書を36協定の協定書として利用する場合は、協定書の写しを事業場に保存しておく必要があるので、ご留意ください。

弁護士法人中央総合法律事務所