建設現場等で講じるべき酸素欠乏対策、粉じん対策とは

人事労務建設現場などの危険な作業環境において安全に作業を行うために、事業者が講じなければならない酸素欠乏対策や、石綿(アスベスト)等の粉じん対策について教えてください。

酸素欠乏症等防止のため、事業者は「酸素欠乏症防止規則」に定められた対策を行わなければなりません。

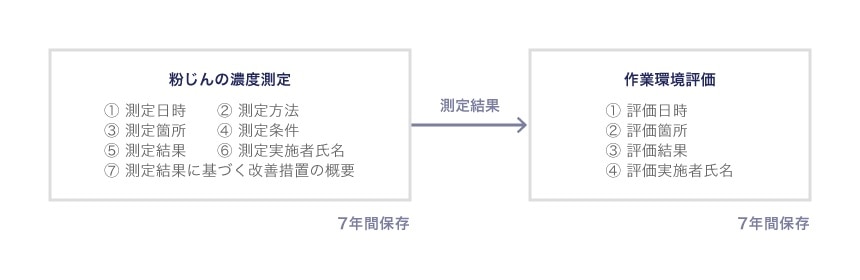

また、事業者には一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場について、定期的に作業環境測定を行い、粉じん濃度の測定記録を7年間保存します。測定結果は作業環境評価基準に基づく評価を行ったうえで、記録を7年間保存することが求められています。

解説

酸素欠乏危険作業について

酸素欠乏症とは、人体が酸素濃度18%未満の環境に置かれた場合に発症し、脳の機能障害および細胞破壊を引き起こす重大な健康障害です。そのため、労働安全衛生法65条1項の規定に基づいた作業環境測定を行う必要があります。具体的な測定基準は「作業環境測定基準」によって、次のような定めがあります。

- 測定点は、当該作業場における空気中の酸素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に5か所以上設ける

- 測定は、酸素計または検知管方式による酸素検定器で行う

酸素欠乏症防止規則を尊守する

事業者は、酸素欠乏症等防止のための対策が定められた「酸素欠乏症防止規則」を遵守しなければなりません。

この規則においては、作業場における空気中の酸素濃度の測定時期、測定結果の記録・保存、測定器具、換気、保護具・墜落制止用器具(安全帯)等、連絡体制、監視人等、退避、診察・処置などについて、細かい規定が設けられています。

粉じん作業について

労働安全衛生法上の義務として、事業者は、一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場について、作業環境測定を行う必要があります。粉じんには、土石、岩石、鉱物、金属、炭素などがありますが、健康障害を引き起こす最も有名な粉じんは、鉱物の一種である石綿(アスベスト)です。石綿は建築用資材として多用されてきましたが、粉じんの吸引により呼吸器系の重大な疾病を引き起こすおそれがあります。

作業環境測定基準では、粉じんの濃度測定を行う粉じんの種類などについて記されています。土石、岩石、鉱物に関する特定粉じん作業を行う屋内作業場では、原則として、粉じん中の遊離けい酸の含有量を測定します。また、特定粉じん作業を行う屋内作業場における作業環境測定は、6か月に1回ごとに定期的に実施することが必要です。

事業者はどんなことをしなければならないのか

事業者は、粉じんの濃度測定を行った際は、その都度、①測定日時、②測定方法、③測定箇所、④測定条件、⑤測定結果、⑥測定実施者氏名、⑦測定結果に基づく改善措置を講じたときの概要を記載した測定記録を作成し、7年間保存します。

また、測定結果については、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に照らして、作業環境評価を行わなければなりません。評価を行った際は、その都度、①評価日時、②評価箇所、③評価結果、④評価実施者氏名を記録し、7年間保存します。

粉じんの濃度測定における記録

- 参考文献

- 事業者必携 働き方改革法に対応! 建設業事業者のための 最新 労務管理・安全衛生・社会保険の法律と手続き

- 監修:小島 彰

- 定価:本体 1,900円+税

- 出版社:三修社

- 発売年月:2019年8月

こじまあきら社会保険労務士事務所