Brexitは日本企業にどのような影響を与えるか

第2回 最新動向と契約実務の留意点

国際取引・海外進出

シリーズ一覧全2件

目次

英国のEU離脱に向けたプロセスは依然として不透明

前回( これからのシナリオと企業法務における留意点 )は、英国のEU離脱に関して今後想定されるシナリオ、離脱後の英国法とEU法との関係について解説しました。英国がEUから離脱することによる具体的な影響は、企業の業種や欧州への進出状況によって異なることが想定されますが、本稿では、特に法務部門の方の関心が高いと思われる契約実務における留意点を中心に解説します。

6月23日の国民投票から3か月が経過し、世界の金融市場は一時期の離脱ショックから立ち直りましたが、今後の経済活動への影響は払拭されていません。7月13日に発足したメイ新内閣のもとでEU離脱に向けた準備作業が進められつつあるもののいまだ具体的なプランは明らかでなく、離脱に向けたプロセスは依然として不透明な状況が続いています。メイ内閣発足以降の最近の動きのうち、EU離脱のシナリオに影響を与えるものを以下にまとめておきます。

英国の離脱モデルは独自?

メイ内閣は、引き続き、2016年末までにEU条約50条第2項に基づく離脱通知を行わない意向を示しています。離脱後のEUとの通商関係について、メイ首相は、英国とEUにとって最適な関係を構築すべきであって、必ずしも既存のモデルを採用することにはならない旨述べており、これまでのモデル(ノルウェー型・スイス型・カナダ型など、詳細は前回( これからのシナリオと企業法務における留意点 )を参照ください)と異なる独自の通商関係の構築を示唆しています(Theresa May: UK should be flexible over Brexit trade options - BBC News (27 July 2016) ; No Staying in the EU by the back door, says Theresa May - The Guardian (31 August 2016) ) 1。

なお、最近の報道によれば、メイ首相はトゥスクEU理事会議長に対して「来年1月か2月までには離脱通知を行う準備が整う可能性が高い」と述べた模様であり("Donald Tusk says UK set to begin Brexit early in 2017" Financial Times (17 September 2016))、今後のタイムラインについてメイ首相から具体的にどのような説明がなされるのかが注目されます。

EUとの交渉に必要な人材の不足

メイ内閣では、EU離脱の戦略を策定するEU離脱担当省および貿易交渉を所管する国際貿易省が新設されましたが、いずれの省庁も必要な人員の確保が追いついていない状況です。特に通商交渉に関しては、英国は年内までにEUとの交渉担当者を300人確保することを予定しているものの(現在は約40名)、550名近い交渉担当官を擁するEUと比較すると人員体制が十分とはいえず、交渉全体への影響が懸念されています(Brexit trade deals: the gruelling challenge of taking back control - The Guardian (17 August 2016) )。ボリス・ジョンソン氏が大臣を務める外務省も含めた関係省庁間の連携も課題となっており、交渉準備に向けてメイ首相の手腕が問われる状況が続きます。

EU諸国は「人の移動の自由」の受入れを求める

メイ氏は首相就任後2週間かけてEU諸国を歴訪し、英国の国民投票結果への理解を求めましたが、メルケル独首相の「いいとこ取りは許さない」との発言に象徴されるとおり、離脱後の英国がEU単一市場にアクセスするには、EUの基本原則である4つの自由(人・物・サービス・資本の移動の自由)の受入れが必要であるとの立場がEU各国首脳からは共通して示されています。

EUからの移民受入れに対する負担軽減を求める離脱派が勝利した国民投票の結果を踏まえると、英国の基本方針としては、人の移動の自由を制限しながらEU単一市場へのアクセスを求めることになります。そのため、人の移動の自由をめぐる英国とEUの駆け引きが今後も続くことが予想されます。もっとも、7月以降フランス・ドイツで相次いでテロ事件が発生するなど移民・難民問題は一層深刻化しており、人の移動の自由に対して一定の制限をかけようとする動きがEU内から出てきた場合には、英国・EU間の通商交渉にも影響を与える可能性があります。

日本企業の立場を反映する動き

日本政府は、9月2日に、英国のEU離脱に対する欧州進出日系企業の要望(イギリス・EU間の市場の一体性の確保、従前の規制・基準の維持等)を踏まえた「英国及びEUへのメッセージ」を採択しました(→英国のEU離脱に関する政府タスクフォース(英国及びEUへのメッセージの採択))。この要望書は中国・杭州でのG20会合開催中に関係国に伝達され、特に英国では今後のEU離脱手続に警鐘を鳴らす内容として受け止められました("Japan calls for 'soft' Brexit - or companies could leave UK" Financial Times (September 4, 2016) なお、日本のメディアではこのような海外の反応は報じられませんでした)。

10月には英国政府と日系企業との間でEU離脱に関する意見交換会の開催も予定されており、今後の離脱交渉の進展に際して、個々の企業の立場を英国・EU双方に対して伝え、通商関係の構築に反映させていくことは重要となるでしょう。

契約実務における留意点は?

メイ内閣発足以降の最近の動きのうち、EU離脱のシナリオに影響を与えるものをまとめました。それでは、日本企業が欧州内で事業を行う際に締結する契約についての主な留意点にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、現存する契約への影響、長期契約への影響、紛争解決条項における検討事項についてとりあげます。

現存する契約への影響 MAC条項に注意!

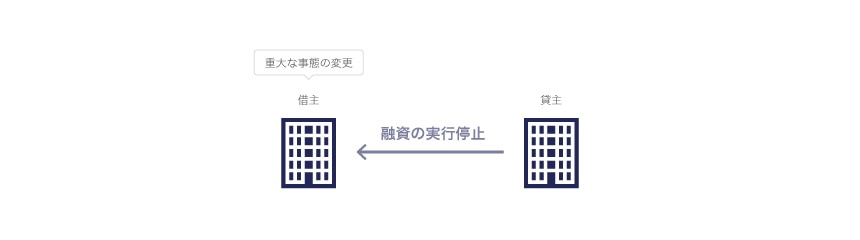

融資契約においては、契約締結後重大な事態の変更(Material Adverse Change)が生じた場合に貸主側に融資の実行停止等を認めるMAC条項が定められていることが通常です。

M&Aにおいては、取引実行条件としてMAC条項が契約書に定められることもあり、その場合、クロージングまでに重大な変更が発生した場合には買い手はMAC条項に基づいて取引から離脱することができます。

英国のEU離脱との関係では、契約当事者の一方が、国民投票後の経済変動や今後発生する英国の正式離脱を理由としてMAC条項の適用を主張するケース等が考えられます。

融資契約におけるMAC条項のイメージ

一般論としては、国民投票が行われたのみで英国のEU離脱に向けたシナリオが確定していない現段階では、MAC条項の適用対象となる可能性は低いものの、契約の文言や個別事情次第ではMAC条項が適用され得る点には注意が必要です。

たとえば、離脱後の規制の変更によって融資契約の借入人やM&Aの対象会社が事業の前提となる許認可を失った場合、EU離脱が借入人・対象会社の事業遂行に重大な悪影響が及ぶことから「重大な事態の変更」に該当する可能性があります。したがって、既存の契約にそのようなMAC条項該当性のあるものがないかを検討しておくことが必要となります。

長期契約への影響 force majeure条項に注意!

前回( これからのシナリオと企業法務における留意点 )述べたとおり今後の離脱プロセスは長期にわたることが予想されますが、英国拠点からEU域内に対して商品を供給する長期契約等については、離脱プロセスを見据えた契約の締結・見直しが必要となる場合があります。

具体的な検討事項としては、MAC条項と類似の問題として、英国のEU離脱発生が契約書中のforce majeure(不可抗力)条項(天災や戦争・テロ等が発生した場合に契約の不履行・遅延を免責する一般条項)に該当するかが挙げられます。

force majeure条項の適用対象となるかは、契約における不可抗力事由の定め方、契約締結時の当事者の予見可能性といった個別事情に左右されますが、不確実性を担保するために、英国のEU離脱発生について具体的に規定することも考えられます。もっともこうした条項ドラフティングには注意が必要であり、たとえば「英国がEUを離脱した場合」を免責対象とする条項を定めた場合には、英国がEUの加盟国ではないが引き続きEU法規制の適用を受ける場合も含むのかといった疑義を生じる可能性があるため、英国のEU離脱による具体的な影響事由(特定の法規制の適用の有無、許認可の存続等)を適用対象とする条項が望ましいといえます。

また、商品・サービスの供給に際しては、今後英国・EU間で構築される通商関係によって、関税の有無・適用比率、税関申告の有無、EUへの輸出規制の適用の有無といった取引コストへの影響を考慮しておく必要があります2。既存の契約については、こうしたコストについていずれの当事者の負担となっているか(特に買主側にとっては過度の負担が生じるリスクがないか)を確認するとともに、今後締結する契約については英国とEUとの通商交渉の推移を踏まえて契約交渉を進めることが検討事項となります。

紛争解決条項における検討事項

契約実務の観点からは、英国のEU離脱が紛争解決条項に与える影響についても気になる方も多いと思われます。

特に国際的な契約においては、英国・欧州におけるビジネスであるかを問わず、イングランド法(またはイングランド・ウェールズ法)を契約準拠法として選択する例が少なくありませんので、国民投票の結果を受けて既存の契約の準拠法を変更する必要があるか検討されている方もいるかもしれません。また、英国内の裁判所(たとえばロンドン高等法院)を管轄裁判所と定めている条項については、判決の英国外における承認・執行可能性への影響が検討事項となります。

準拠法への影響

まず、準拠法に関してですが、イングランド法の契約法の大部分を構成するコモンロー(判例法)についてはEU法とは異なる独自の法体系を有しています。そのため、前回( これからのシナリオと企業法務における留意点 )述べたEU離脱後のEU法の帰趨によって、契約準拠法の内容が直接に影響を受けることは基本的にありません(ただし、消費者法・雇用法・データ保護法等の規制法分野についてはEU法の適用が問題となります)。また、欧州内の取引契約等においては、EU内の裁判所はローマⅠ規則に基づいて当事者の選択した準拠法(EU加盟国の法か否かを問わない)を尊重することから、現時点において、イングランド法から契約準拠法を直ちに変更する必要性まではないと思われます。

判決の承認・執行可能性への影響

次に、判決の承認・執行との関係では、現在EUにおいては、ブリュッセルⅠ規則に基づき、加盟国裁判所の民事・商事事件に関する判決をEU域内において相互に承認・執行できるメカニズムが整備されています。

英国・EU間で特殊な合意がなされない限り、英国の正式なEU離脱とともに英国は同規則の適用を受けなくなります。EU離脱後の英国としては、ブリュッセルⅠ規則と同様の内容を定めた多国間条約であるルガノ条約(現在EU・スイス・ノルウェー・アイスランドが加盟)を批准することにより、引き続きEU域内で判決を相互に承認・執行する容易性・確実性を確保することが考えられ、その場合には執行の観点で既存の紛争解決条項が影響を受けることはありません。

もっとも、ルガノ条約を批准するには、EFTA (欧州自由貿易連合)に再加盟するか、他の全ての批准国の同意を得ることが必要となるため、EU・EFTA加盟国との交渉に委ねられるという政治面での不透明さを残しています(英国のEEA加盟の可否にも関わる問題として、最近、ノルウェーの欧州担当大臣が英国のEFTA再加盟を懸念する発言を行っている点も注目されます。Norway may block UK return to European Free Trade Association – The Guardian (9 August 2016) )。

仲裁の選択

仮に今後の離脱に向けた手続において、EU内における判決の承認・執行の容易性・確実性が損なわれる状況が想定される場合には、紛争解決手段として、国内裁判の代わりに仲裁を選択する(たとえば、ロンドンを仲裁地とする仲裁条項を規定する)かどうかも検討対象となります。

外国仲裁判断はニューヨーク条約に基づき加盟157か国における承認・執行が可能であり、英国のEU離脱後も英国はニューヨーク条約加盟国であることから、たとえばロンドンを仲裁地として出された仲裁判断をEU内において執行するような場面における執行可能性に影響はありません。

また、英国の裁判所が伝統的に仲裁に親和的であり仲裁に関する判例の蓄積もあること、ロンドンには仲裁分野における専門家が集積していること、ロンドンを仲裁地とする仲裁手続について適用される英国仲裁法(English Arbitration Act 1996)はEU法の影響を受けていない独自の法律であること等を考慮すれば、英国のEU離脱によって直ちに仲裁地としてのロンドンの優位性は失われないと考えられます(昨年ロンドン大学クイーンメアリーが実施した国際仲裁に関する調査では、ロンドンはパリ・香港・シンガポール・ジュネーブを凌いで最も選択される仲裁地に選ばれています。

2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration)

まとめ 想定される紛争解決条項に対する影響

- 準拠法への影響→イングランド法から契約準拠法を変更する必要性まではない。

- 欧州内での判決の承認・執行への影響→直ちに影響はないが、英国・EU間の枠組み次第では承認・執行の確実性・容易性が損なわれる可能性あり(裁判に代わる仲裁の選択も要検討)

次回は、英国のEU離脱によって規制法分野がどのような影響を受けるかについて解説します。

-

離脱モデルに関しては、8月10日に、英国を代表するシンクタンクであるIFS (財政研究所)が、英国がEU離脱した場合の経済的影響に関する試算を分析したレポートを公表しており、企業活動への影響を検討する上でも参考となります。このレポートでは、EU単一市場へのメンバーシップを維持するモデル(ノルウェー型のようにEEAに加盟する場合を想定)とEU単一市場に部分的にアクセスするモデル(EEAに加盟しない場合)との間で、EUに対する輸出規制や金融サービスなどの面で著しい差異が生まれることが指摘されています。Institute for Fiscal Studies, “The EU single market: the value of membership versus access to the UK” 10 August 2016 https://www.ifs.org.uk/publications/8411 ↩︎

-

前記IFSのレポートは、英国がEU単一市場へのメンバーシップを維持する場合(ノルウェー型)とWTO加盟国としてEUと取引する場合(WTO型)とでは、英国の国内GDP換算で4%相当の経済的差異が発生すると述べています。 ↩︎

シリーズ一覧全2件

弁護士法人大江橋法律事務所