Brexitは日本企業にどのような影響を与えるか

第3回 離脱交渉のゆくえと規制法への影響( 1 ) 競争法について留意すべきポイント

国際取引・海外進出

シリーズ一覧全2件

目次

離脱交渉のゆくえ〜Hard Brexitは回避されるのか〜

前回は、6月23日の国民投票後約2か月間の動向および契約実務における留意点について解説しました。本稿では、その後の英国・EUにおけるBrexitに関する最新状況を踏まえて、日本企業が欧州内で事業活動を行う上で留意すべき規制法分野の1つである競争法をとりあげ、Brexitによって想定される具体的影響を概説します。

2017年3月までにEU脱退を通告

国民投票の結果判明からちょうど100日が経過した10月2日、英国のメイ首相は、保守党年次党大会において、2017年3月までにリスボン条約(欧州連合条約:Treaty of European Union)50条に基づくEUからの脱退の通告をEUに対して行い、正式なEU離脱に向けた交渉を開始すると表明しました。メイ首相の発言を受けて、金融市場では、英国がEU単一市場へのアクセスよりも移民の制限を重視する”Hard Brexit”(強硬な離脱)に向かうのではないかとの懸念が高まり、通貨であるポンドが急落する事態となり、引き続き経済活動への影響は払拭されない状況が続いています。

その後、メイ首相は、10月20日・21日にブリュッセルで開催された欧州理事会(European Council:EU各国首脳から構成されるEUの最高協議機関)に出席し、上記離脱に向けたスケジュールを伝えました。ただし、今回の欧州理事会においては、Brexitについて具体的議論はなされず、来年3月以降に開始することが想定される離脱交渉に関しては、EU側から厳しい反応が示されています。欧州委員会(European Commission)の主席交渉官であるミシェル・バルニエ氏は、12月6日に開いた最初の会見において、EU側で脱退協定を批准する時間を考慮すると実質的な英国・EUの交渉期間は18か月しかない等、英国を牽制する発言を行っています。("Brexit: EU negotiator says 'time's short' for reaching deal" BBC News (6 December 2016))

まだ明らかとならない離脱交渉の方針

前回(「第2回 最新動向と契約実務の留意点」)も述べたとおり、メイ首相は、離脱後のEUとの通商関係について、英国の利益に即した独自の通商関係の構築を示唆していました。党大会演説以降も、メイ首相は、従来通り、EUとの良好な通商関係と移民の制限を確保することを通じて「可能な限り最善な取引」(the best deal possible)を目指すとの立場を維持しています。

しかし、EUとの離脱交渉にあたって英国政府がどのような方針を思い描いているかはいまだ不透明であり、英国の国会議員から政府に対しても離脱プランを公表するように圧力がかかっています。離脱方針をめぐってはメイ内閣の中でも異なる立場が表明されていましたが、最近、"Soft Brexit"(穏健な離脱)推進派のハモンド財務相が、脱退交渉期間(脱退通知から2年)満了後の経過措置(transitional agreement)に合意すべきという立場を示し、議論を呼んでいます(Anushka Asthana "Philip Hammond says post-Brexit transitional deal will be needed" The Guardian (12 December 2016))。

このような中、11月3日にはリスボン条約50条に関して、ロンドン高等法院から脱退通告には英国議会の承認が必要であるとする判決が下され、政府側は上訴、12月5日~8日に開かれた審理を踏まえて2017年初頭には最高裁の判断が下される見込みであり、今後の動向が注目されます。この点については次回最新の動向を解説したいと思います。

Soft Brexit・Hard Brexitに代わる第三の道?

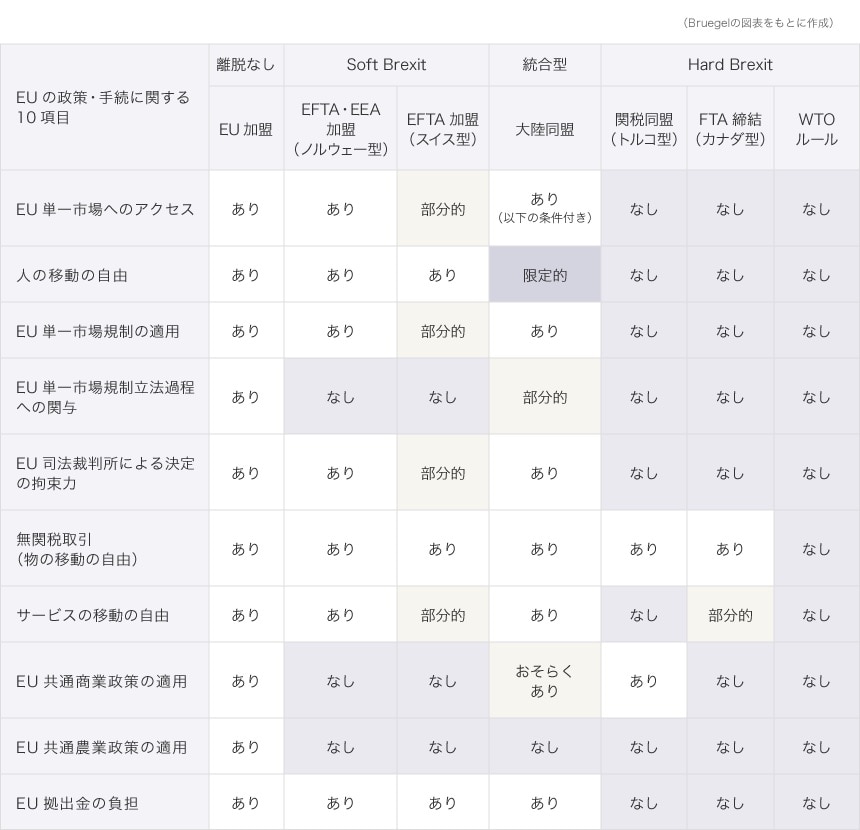

離脱後の英国・EUの関係について、ブリュッセルのシンクタンクであるBruegelは、Soft BrexitとHard Brexitとを統合した「Continental Partnership(大陸同盟)」という独自モデルを提唱しています((Jean Pisani-Ferry, Norbert Röttgen, André Sapir, Paul Tucker, and Guntram B. Wolff “ Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership” 29 August 2016.)従来から議論されている他のモデルについては「第1回 これからのシナリオと企業法務における留意点」参照)。

Continental Partnershipの主な特徴は以下のとおりです。

- Soft Brexit(ノルウェー型・スイス型が該当)と同様に、英国はEU単一市場へのアクセス(+その引き換えにEU法規制の遵守・EU拠出金の負担)を維持する

- Hard Brexit(トルコ型・カナダ型・WTO型が該当)と同様に、人の自由な移動を一定程度制限する。ただし、Hard Brexitのように人の自由な移動を排除まではしない

- 従来のモデルと異なり、EU単一市場に関する法規制の立法過程において、英国が一定の発言権を有する

Continental Partnershipと従来のモデルとの関係を整理したものとして、André Sapir “Beyond hard, soft and no Brexit” Bruegel Blog Post (21 October 2016) があります。

現時点において上記のようなモデルが英国・EU間の交渉の着地点となり得るかどうかは不明ですが、独自の関係を模索するメイ首相の立場とは親和性があり、今後英国政府が策定・公表する離脱方針との比較材料として参考になります。米国の国益最優先を掲げるドナルド・トランプ氏が大統領選挙で勝利したことを受けて、EU側の英国に対する交渉態度にどのような影響を与えるかも注目されます。安全保障面で英国の軍事的協力が必要となるEUが譲歩する可能性が指摘される一方で、EU内でのEU懐疑派・極右政党の高まりを抑制するために、英国に対して強硬な路線をとるのではないかという意見も見られるところです(Patrick Wintour “Brexit and Trump could leave UK stranded between estranged allies

” The Guardian (9 November 2016) )。

競争法について留意すべきポイント

Brexit後の英国競争法とEU競争法との関係

競争法は、欧州内で事業活動を行う日系企業にとってコンプライアンスの観点から関心が高いものと思われます(欧州委員会は、12月12日に、ソニー・パナソニック・三洋電機の3社に対して、価格カルテル行為について計1億6600万円の制裁金(和解手続の利用により10%減額済み)を科したことを公表しています。参考:欧州委員会 プレスリリース)。Brexitとの関係では、1で述べた英国とEUとの離脱交渉(通商関係)の内容が離脱後の法規制の内容に密接に関わる分野です。

現在の競争法規制は、英国内に影響のある取引行為について適用される英国競争法(Competition Act 1998)とEU加盟国間に影響を与える取引行為について適用されるEU競争法(欧州連合機能条約101条[競争制限的協定の規制]・102条[市場支配的地位の濫用行為の規制]、企業結合規則 など)から構成されています。英国競争法の規定がEU競争法をモデルとした内容となっていることに加えて、英国裁判所および競争法当局である競争・市場庁(CMA:Competition & Markets Authority)は、上記EU法規に加えて欧州委員会(EC:European Commission)の決定(decision)やEU司法裁判所の判決等に基づいて英国競争法の解釈・適用を行い、法制度・運用の調和が実現されています。

「第1回 これからのシナリオと企業法務における留意点」で述べたとおり、英国がリスボン条約50条の手続を経て離脱の効力が発生すると、直接適用されていたEU条約・規則の効力は失われます。英国がノルウェーと同様に欧州経済領域(EEA:European Economic Area)に加盟し続ける場合にはEU競争法と同内容の規制が引き続き適用されるため、Brexitによる変更はほとんどないと考えられます。

これに対し、英国がEEAに加盟しない場合には、EU競争法の規定は英国に適用されなくなることから、残された英国競争法の内容をどのように改正するか(EU競争法を取り込んだ内容とすることも考えられます)、国内裁判所が法適用にあたってEU競争法の規定やEU司法裁判所の判決を尊重するか等によって法制度の内容・運用が変容する可能性があります。メイ首相は、来年の通常国会に向けて、欧州共同体加盟法(European Communities Act 1972)の廃止を含めた立法作業(The Great Repeal Bill)に着手することにも言及しており、競争法分野の取扱いが注目されます。

コンプライアンスへの影響

欧州内で事業活動を行う日本企業のコンプライアンスの観点からは、Brexit後においても、EU加盟国間の取引に影響を与える限度においてEU競争法の域外適用を受ける可能性があることに注意が必要です。Brexitから生じる特有の問題としては、英国競争法とEU競争法の重複適用のリスク、複数の競争法当局(英国競争・市場庁、欧州委員会)への並行的対応に伴う追加的負担の発生が予想されます。

- 英国競争法とEU競争法の重複適用のリスク

- 英国競争・市場庁と欧州委員会への並行的対応

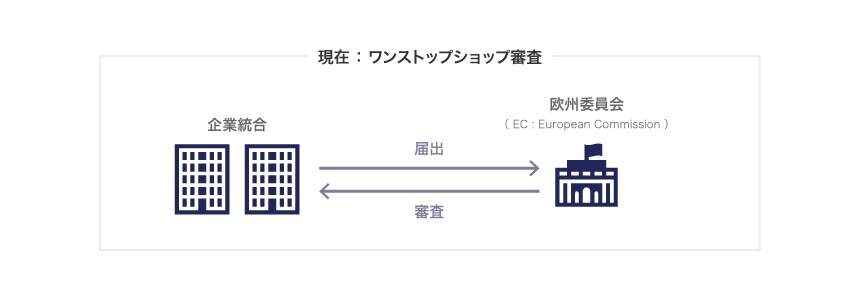

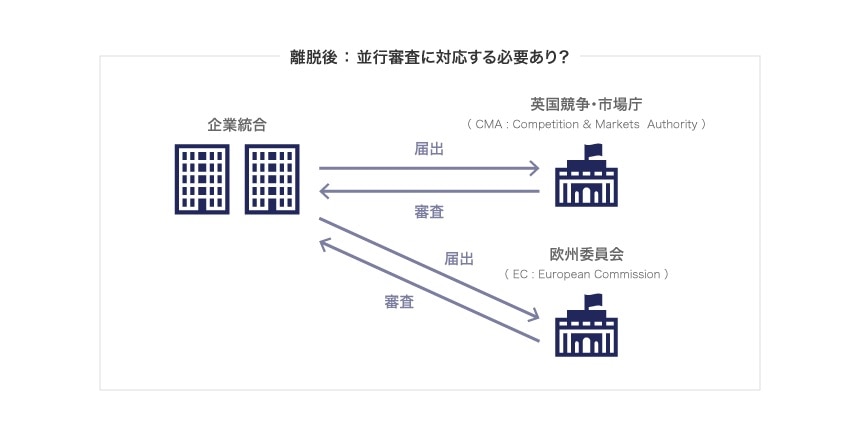

たとえば、M&Aに際して問題となる企業結合規制については、現在は、欧州内での売上げについて一定の要件を満たす共同体規模案件 1 について、ECのみが審査をする「ワンストップショップ審査」により、複数の加盟国競争当局による並行審査が回避されています(これに対して、共同体規模に該当しない案件については、関連する各加盟国の競争当局への届出・審査が必要となります)。これに対して、Brexit後は、英国競争法およびEU競争法の双方が適用される事案については 2 、共同体規模要件を満たす場合でもワンストップショップ審査の適用がないため、英国競争・市場庁および欧州委員会の双方に届出を行った上で、並行審査に対応する必要が生じる可能性があります(なお、英国がEEAに加盟する場合には引き続きワンストップショップ審査の適用があります)。

また、国際カルテルとして問題となる競争法違反行為については、現在は、EU加盟国間の影響を与える違反行為について欧州委員会が調査を行い、英国競争・市場庁は同一行為に対して調査を行わないという運用がなされています。Brexit後の英国においては、英国がEEAに加盟しない限りはそのような運用がとられないため、同一事案について英国競争・市場庁、欧州委員会の双方による調査が並行してなされる可能性があり、当局からの制裁金の減免を受けるために英国競争・市場庁、欧州委員会の双方に対してリニエンシー申請をする必要が出てくる可能性もあります。

上記のような複数当局への追加的対応の必要性は、時間面・費用面において事業者にとって過度な負担となることに加えて、同一事案について英国競争・市場庁と欧州委員会との間で矛盾する判断がなされることにより法的安定性が害されるリスクも孕んでいます。

次回は、Brexitによる影響が懸念される他の規制法分野(データ保護、知的財産権)についてとりあげる予定です。また、リスボン条約50条に関して11月3日に下されたロンドン高等法院の判決および1月に予定されている最高裁の判決が今後の離脱プロセスに与える影響についても検討します。

-

以下のすべてを満たす企業結合案件について「共同体規模」を有するものとされています(企業結合規則1条2項)。

[1] 当事者すべての全世界での売上高の合計が50億ユーロ超

[2] 当事者の少なくとも2社の共同体内での売上高がそれぞれ1億ユーロ超

[3] 3以上の加盟国のそれぞれにおいて,当事者すべての売上高の合計が1億ユーロ超

[4] [3]の要件に合致する3以上の加盟国のそれぞれにおいて,当事者の少なくとも2社の売上高がそれぞれ2500万ユーロ超

[5] 当事者のいずれも共同体内売上高のうち3分の2超を同一加盟国内で得ていない ↩︎ -

[1] 対象企業の売上高が7000万ポンド超の場合、または、[2] 企業結合によって25%以上の市場シェアが発生・増大する場合に、英国競争・市場庁による規制の対象となります。 ↩︎

シリーズ一覧全2件

弁護士法人大江橋法律事務所