在宅勤務に役立つリーガルテックに関するアンケート 「電子契約に関心ある」74%、電子契約サービス未導入の在宅勤務法務担当者

法務部

リモートワークで業務効率を向上させるために、チャットツールやウェブ会議システムといったテクノロジーの活用は必須です。さらに、法務に携わる者であれば、在宅勤務のパフォーマンスを引き出すツールとして「法律書籍・法律雑誌のネット閲覧サービス」や「電子契約サービス」といった新興のリーガルテックを加えたいと考える人も多いようです。

本稿では、BUSINESS LAWYERSが2020年4月下旬から5月上旬にかけて企業・団体の法務パーソンを対象に実施した「法務担当者のリモートワークに関するアンケート」から、在宅勤務に役立つリーガルテックに関する質問と回答に絞りレポートします。

実施期間:4月24日〜5月7日

調査手法:インターネット

調査内容:法務担当者のリモートワーク実施状況等

対象:法務担当者

有効回答者数:328人

在宅勤務でニーズ高まる「法律書籍・法律雑誌のネット閲覧サービス」

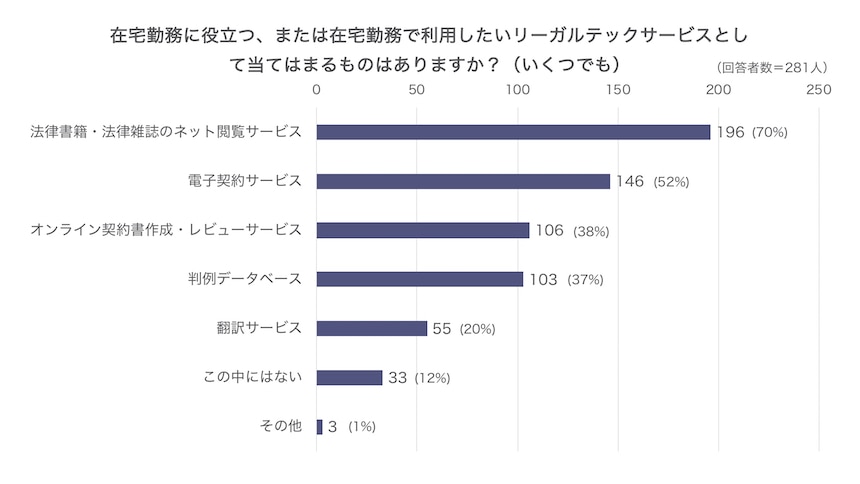

本アンケートで、「在宅勤務で役立つ、または在宅勤務で利用したいリーガルテックサービス」についてたずねたところ、在宅勤務に取り組んだ281人の法務パーソンの70%が「法律書籍・法律雑誌のネット閲覧サービス」と回答しました。さらに、「電子契約サービス」(52%)、「オンライン契約書作成・レビューサービス」(38%)と、新興のテックサービスが上位を独占する結果となりました。

利用率17%でも伸びしろがある電子契約サービス

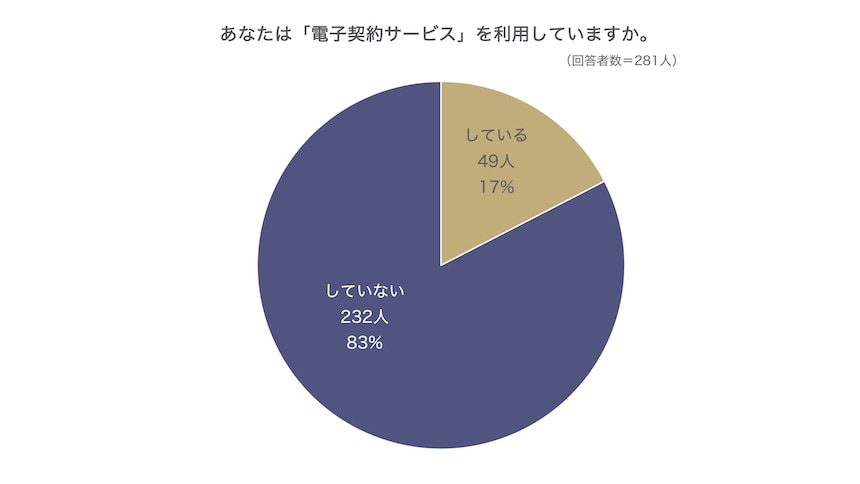

ここでは、リモートワーク推進の特効薬として注目を集める「電子契約サービス」に着目していきます。在宅勤務に取り組んだ281人の法務パーソンのうち、電子契約サービスを利用していると答えた割合は、アンケート時点で17%にとどまりました。

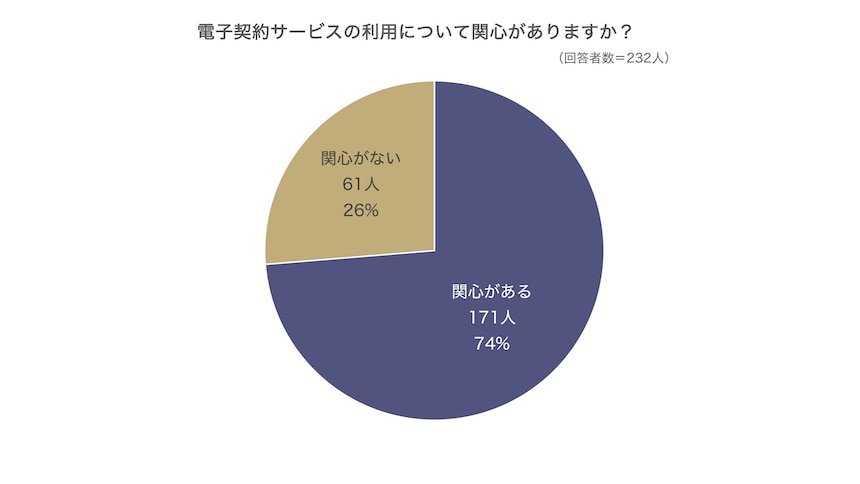

一方、「電子契約サービスの利用について関心がありますか?」という質問に対しては、74%の法務パーソンが「ある」と回答。未導入率が8割超である点を考えれば、今後、各企業における電子契約サービスの導入に拍車がかかっていくことが見込まれます。

では、電子契約サービスの導入企業は、どのような理由・背景からサービス導入を決断したのでしょうか。ここで最も目立ったのが、「押印管理の効率化」(部長クラス)、「紙のスキャン、契約書リストの作成、ファイリングの時間の削減」(一般社員・職員)、「法務が本社にしかいないので、クラウドでないと契約書を管理できない」(係長・主任クラス)など、契約書管理に関わる業務の効率化・省力化に関するものでした。

また、コロナ禍における電子契約の拡がりを受けて、「契約相手方の要望」(部長クラス)により導入を決断したという例が見られたほか、「印紙代の節約のため」(係長・主任クラス)など、コスト面のメリットを重視した企業も少なくなかったようです。

さらに、「在宅勤務に伴って予定より前倒しで実施した」(部長クラス)など、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて導入を急いだケースもありました。

- 押印管理の効率化(部長クラス)

- 契約締結までのリードタイム削減(係長・主任クラス)

- 印紙代の節約(係長・主任クラス)

- 契約書保管スペースの削減(係長・主任クラス)

- 契約相手方の要望(部長クラス)

- 法務が本社にしかいないため、クラウドでないと契約書を管理できない(係長・主任クラス)

- 海外の企業との物理的障害を気にせずに締結できる(一般社員・職員)

- 営業担当者の工数削減(課長クラス)

電子契約サービス導入経験者が語る、導入のポイント

新たなシステムを導入する際には、大きな苦労が伴うケースが少なくありません。すでに電子契約サービスを導入した企業が、導入にあたって苦労したのはどのような点だったのでしょうか。新型コロナウイルス流行前から電子契約の導入を進めていた企業の回答結果も参考に紹介します。

ここで最も多かったのが、社内外への「周知」や「説明」に関するものでした。「上長へメリットをどう説明して導入決裁を取るかに苦労した」(一般社員・職員)という意見が上がったように、電子契約の導入に強い意義を感じる法務パーソンがプロジェクトの牽引役となるケースが多数見られました。特に、電子契約の導入に際して社内のワークフローや決裁手続の変更などを伴う場合には、現場の法務パーソンにかかる負荷が強まる傾向があるようです。

- 関係部署への周知、関係部署向けの資料作成、説明(係長・主任クラス)

- 使用方法に関する先方担当者、契約担当者への説明(部長クラス)

- 依頼部門に強いニーズがなかった(部長クラス)

- 取引先が対応してくれない(課長クラス)

- 米国の親会社が導入したサービスが印鑑未対応だったため、追加設定が必要になった。捺印および電子捺印の規定を追加的に策定する必要があった(専門職)

- 上長へのメリットの説明、導入決裁を取る方法(一般社員・職員)

- 各サービスの内容把握(取締役)

- 契約書の締結前に行う社内の答申決済手続きや押印請求手続きも含めてワークフローや社内運用を変更する必要があり、多岐にわたる部署へのヒアリング、それに対する業務変更検討、全社説明会など、多くの調整が発生(一般社員・職員)

- システムの安定性とセキュリティの両立を時間をかけて検討したこと(部長クラス)

- 案件、金額ごとに異なる社内の承認フローに電子契約サービスを入れ込むこと(一般社員・職員)

- 全拠点への運用の周知(係長・主任クラス)

では、すでに電子契約を導入した企業は、導入時の“障害”をどのように乗り越えて行ったのでしょうか。

「頻繁に覚書を締結している取引先にヒアリングを行い、電子契約に同意してくれたことが最終的な導入の後押しになった」(一般社員・職員)、「工場、事業所等、計6か所を導入担当者一人で訪問し、説明会を計30回以上実施した」(一般社員・職員)というように、現場の法務パーソンによる地道な社内外への周知・説明が電子契約サービス導入の決め手となった事例が多かったことは、注目すべきポイントといえます。

また、「他部署のキーマンや部長職以上の管理職と早め早めにすり合わせを行い、トップダウンで現場レベルに導入を促してもらうことで、早めの導入に舵を切れた」(一般社員・職員)など、部署の垣根を越えてキーマンを巻き込む手法は、導入検討中の企業でも参考となりそうです。

「契約手続きに不慣れな相手を前提にした資料を作成したこと。特に、相手にとってもコスト削減になるというメリットを理解してもらいやすいようにした」(一般社員・職員)など、説得相手のリテラシーに応じた資料作りや、コスト面のメリットをわかりやすく伝えることも有効でした。

導入初期は紙との両立から

「対応不可の取引先が予想外に多かったため、どのように電子と紙の両立をしていくかが課題」(課長クラス)という声が聞かれたように、日本の商慣習に深く根を張る紙の契約書が、一朝一夕に電子契約へと切り替わることはないでしょう。しかし、「コロナを機に一気に理解が進むと考えている」(執行役員/局長/本部長)というように、変化は加速度的に進む可能性もあります。

今回のアンケートでは、電子契約サービスの導入に際し、強い問題意識を持つ現場の法務パーソンが “孤軍奮闘” する様子が際立ちました。Withコロナという新たな環境に対応するために、企業のなかで法務パーソンが果たす役割は決して小さなものではないようです。

企業内でのご利用実態に合わせたプランもご用意しています。下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

法人利用お問い合わせはこちら