民法改正直前 人事労務分野における実務対応のポイント -「消滅時効」の改正対応を中心に(前編)

人事労務

目次

2020年4月に迫った改正民法の施行に向けて、企業の人事労務分野ではどのような対応が求められるのでしょうか。小笠原六川国際総合法律事務所の小笠原 耕司弁護士、井垣 龍太弁護士、石原 亜弥弁護士、倉松 忠興弁護士が、消滅時効の改正等への対応を中心に2回にわたって解説します。

概説―改正民法による人事労務分野への影響

私たちの日々の暮らしと深い関わりを持つ法律の1つである「民法」。明治時代の我が国で「民法」と呼ばれる法典が制定されてから120年余り、初めての大改正と言われる「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が、2017年5月26日に成立しました。債権関係の規定を中心に、改正項目は約200にも及びます。債権関係をはじめ改正民法の大部分は、2020年4月1日から施行されます。

改正民法のうち、企業における人事労務分野の実務に関わると思われるものについて簡単に触れさせていただきます。

雇用関係

(1)履行の割合に応じた報酬(改正民法624条の2)

雇用契約における報酬の支払時期は、労働を終えた後、期間によって報酬を定めているときはその期間経過後が原則とされます(民法624条)。また、使用者の責めに帰すべき事由によって労務に従事することができなくなった場合、労働者は、対応する期間における報酬全額を請求することができると解釈されています。

他方、使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなった場合や雇用が途中で終了した場合にどうするのか、改正前の民法に規定はありませんが、労働者は実際に履行した労働の割合に応じて報酬を請求することができると解釈運用されてきました。改正民法624条の2はこれを明文化したにすぎず、実務上大きな影響はありません。

(2)有期雇用契約の解除における予告期間(改正民法626条2項)

改正前民法では、626条1項の期間の定めのある雇用契約(期間が5年を超えるもの等)を解除しようとする場合、労使いずれの側から解除する場合であっても「3か月」前の予告を必要としていました。

この点、改正民法は、期間の定めのない雇用契約に関する627条1項と平仄を合わせ、労働者の辞職の自由を確保することを趣旨として、労働者側からの解除に必要な予告期間を「2週間」へと短縮しました。もっとも、一般的な企業と労働者との契約(労働契約法6条にいう「労働契約」)には、労働基準法が適用されます。同法14条1項は、期間の定めのないものを除き、労働契約は原則として3年を超える期間について締結してはならないことを規定しているので、「雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定」な労働契約は、多くは存在しません。したがって、この改正規定の適用場面は極めて限定され、実務上の影響は大きくないと考えられます。

(3)期間の定めのない雇用契約の解除(改正民法627条)

期間の定めのない雇用契約(無期雇用や正社員などの契約)の解約申入れは、各当事者がいつでもすることができ、申入れから2週間が経過すると雇用関係が終了するのが原則です(民法627条1項。この規定は改正前後で変わりはありません)。ただし、期間によって報酬を定めた場合(月給制など)、解約申入れは次期以降についてしかできず、申入れは当期の前半にしなければならないとされていました(改正前民法627条2項)。

注目すべきは、改正により、2項に「使用者からの」という文言が追加された点です。使用者側からの解雇には従前どおりの規定が適用される一方で、労働者には2項が及ばず、1項の原則が適用されます。同3項も、「前項の解約の申入れは」として2項を受けた規定ですので、労働者側に及ぶ規定ではありません。

結局、改正民法下では、労働者からされる期間の定めのない雇用契約の解約申入れは専ら627条1項に従って処理されるため、月給制の正社員も、締め日等に左右されることなく、2週間前までに申し入れれば雇用関係から解放されることになります。

同条が強行規定であるかどうか、すなわち民法と就業規則のどちらが優先されるかという点については見解がわかれますが、現行法下での裁判例には、「法は、労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるものを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ、このような観点からみるときは、民法第627条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である」と述べたものがあります(東京地裁昭和51年10月29日判決・判時841号102頁)。改正民法も、同じ趣旨で労働者の権利をさらに強めたものであることからすれば、627条は強行法規であり、就業規則に優先して適用されるとの見解が有力と思われます。

したがって、「辞職の申入れは30日前までに…」などという就業規則の定めがある場合、この定めが無効と判断される可能性もある点には注意されるべきです。

今後、月給制の正社員でも締め日を待たず2週間で退職する可能性が生じるのですから、企業側は、業務の十分な引継ぎのための時間を確保できないおそれに備え、何らかの対応策を講ずる必要があります。

身元保証(改正民法465条の2)

企業が採用した社員に対して入社時に提出を求める「身元保証書」。現在ではこの書面を求める企業は減少傾向にあり、提出させるとしても単なる緊急連絡先のように扱う企業も多いと思われます。本来、身元保証とは、労働者の行為によって企業が受ける損害の担保を目的として、企業と身元保証人との間で締結される保証契約です。労働者が負う不特定の損害賠償債務を、現在だけでなく将来発生するものも含め包括的に保証することを内容とするものであれば、それは民法上の個人根保証に当たり、関係規定が適用されます。

なお、身元保証について、労働者の雇用により使用者が被った一切の損害の賠償を内容とする担保契約と解する余地があるものの、保証人の保護という趣旨は同様に妥当するため、民法の個人根保証に関する規定が類推適用されると解されています 1。

これまで、身元保証契約においては、身元保証人の賠償額の上限を決める必要はありませんでした。しかし、改正民法では、個人が保証人となる根保証契約については、「極度額」(保証人が支払う責任を負う金額の上限)を定めなければならないとされました。

なお、企業の法務担当者の方からは時折「改正民法に従って、これまでに締結した契約を改めなければならないか」との質問を受けることがあります。改正民法の施行日は2020年4月1日であるところ、施行日前に締結された保証契約については改正前民法が適用されるため(附則21条1項)、施行日以前に締結した身元保証契約についてまで極度額の定めを設けなければ無効になるというわけではありません。施行日以降に新たに契約する場合、また、施行日以降に更新する場合には、極度額の定めを置くよう注意してください。

とはいえ、企業によって身元保証の果たす役割の大きさは千差万別であるようです。たいして機能していないようなら、身元保証そのものを廃止することも選択肢の1つといえます。

法定利率(改正民法404条)

インパクトのある改正事項の1つが、当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引下げです。改正民法は、低金利が続く実勢を反映して法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げたうえで、金利動向に合わせて3年ごとに金利を見直す変動制を導入することで、法定利率についての不公平感を是正しました(改正民法404条)。商事法定利率の年6%も廃止され、同じく3%となります。

利率が現状より引き下げられるため、法定利率で契約書を作成している企業は、必要に応じて忘れずに約定を結び直さなければなりません。変動金利制の導入により、思わぬ損失を招くことになりかねませんので、利率算定の基準時(「その利息が生じた最初の時点」)には十分な注意が必要です。

中間利息控除(改正民法417条の2、722条)

また、今回の改正により、将来において取得すべき利益についての損害賠償額を算定するにあたって中間利息を控除する場合には法定利率によることが明文化されるとともに、改正民法404条が法定利率について変動制を採用したため問題となる、中間利息の算定の基準となる法定利率の基準時について「損害賠償の請求権が生じた時点」と定められました(改正民法417条の2、722条)。

労働災害等により労働者が死傷してしまった場合、将来の治療費、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益などが損害として計上されることがあります。これらの損害については、将来それらの損害が現実に発生した都度賠償するのではなく、前もって一括払いする方法等で賠償されることが主流です。この場合、被害者側は、将来発生する損害を現時点でまとめて受け取り運用することができ得をする一方で、支払う側は損をすると考えられます。この不公平を解消するため、法定利率を基に、複利計算で将来にわたり運用した場合に生じる利息を一括賠償額から差し引くのが、中間利息の控除です。実務上は、法定利率に基づいて複利計算した結果を反映させた係数である「ライプニッツ係数」によって中間利息の控除をしています。

前述のとおり、改正前の法定利息は年5%の固定、改正後、まず年3%に引き下げられ、その後は市場により利率が変動することとなりました。中間利息を控除するということは、将来分の損害から利息分を減額することですので、利率が高いほど多く控除される結果、賠償額は低くなります。今回、ひとまず法定利率が年3%に引き下げられることにより、従来よりも控除される額が少なくなるため、損害額は高額になることが見込まれます。

消滅時効の改正(改正民法166条)

業種ごとに異なっていた短期の消滅時効が廃止され、原則として「知った時から5年」に統一されることになります。前置きが長くなりましたが、本稿ではこちらをメインテーマとして解説します。

消滅時効について

改正民法による新しい時効制度の概要および適用対象

権利者が法律で定められた一定の期間、権利を行使しないことにより権利を失う制度である「消滅時効」。

改正前民法166条1項は、「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」とし、同法167条1項では「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定めています。

また、改正前民法170条から174条においては、一定の職種について、1年から3年の短期消滅時効の特例が定められており、商法522条においても商事消滅時効の特例が設けられていました。

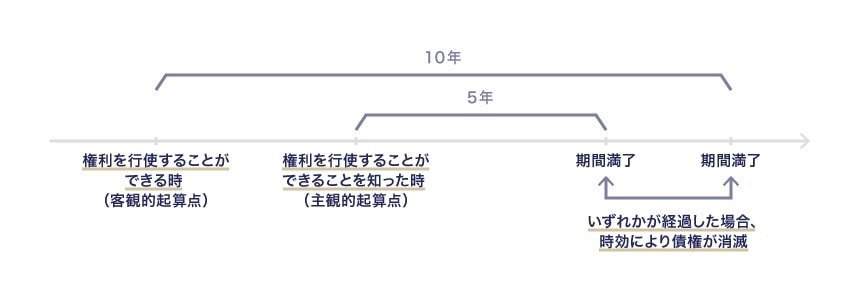

改正民法では、これらをいずれも廃止するとともに、消滅時効の長期化を避けるために、債権の消滅時効の起算点および期間について、「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年という現行法の原則的な消滅時効期間は維持したうえで、「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年という消滅時効期間を追加しました。そして、そのいずれかが経過した場合には、時効により債権が消滅することとなります。

賃金債権、不動産の売買代金債権などの債権を念頭におくと、客観的起算点と主観的起算点は同時にやってくると考えられるため、この改正により10年とされてきた多くの民事債権の消滅時効期間が5年と短くなるとともに、短期消滅時効制度により1から3年とされてきたものについても5年に統一されることとなります。

他方、客観的起算点と主観的起算点がずれる場合としては、雇用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権や不当利得返還請求権等が考えられます。たとえば、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権では、安全配慮義務の有無は、当事者の職務の内容やその危険性等を総合的に考慮して判断するものでありますから、主観的起算点は、単に職務中にケガ等を負ったという事実を従業員が認識した時点から起算されるわけではなく、総合的な考慮に基づき判断されることになります。

消滅時効に関する経過措置について

消滅時効の期間に関する改正について、当事者は時効の対象である債権が生じた時点における法律が適用されると考え、期待することが通常であると言えます。債権者としては、その債権が発生した時点において、その債権の消滅時効の期間が何年であるかを予測し、それを前提に時効の管理をすると考えられます。

そこで、消滅時効期間の経過措置として、附則10条4項により、施行日前に債権が生じた場合については改正前民法が適用され、施行日以後に債権が生じた場合には改正民法が適用されることになります。

なお、契約等の法律行為によって債権が生じた場合には、「その原因である法律行為」(附則10条1項参照)がされた時点が改正民法の適用の基準時となります。したがって、契約に基づいて停止条件付債権(例:一定期間内にその土地に建物を建築することを条件とする土地売買契約)が発生した場合には、停止条件が成就した時(=先述の例でいえば、その土地に建物を建築されたとき)でなく、契約締結時が基準となります。また、雇用契約の使用者が安全配慮義務を怠ったことにより従業員がケガをした場合等における従業員の使用者に対する損害賠償請求権については、雇用契約が「原因である法律行為」に該当し、契約締結時が改正民法の適用の有無の基準となります。

本稿では、改正民法に際して人事労務分野で求められる対応を整理しながら、消滅時効に関する改正内容の概略を示しました。後編では、引き続き消滅時効の改正等に伴う各論点について解説していきます。

-

潮見佳男「新債権総論Ⅱ」(信山社、2017)、潮見佳男ほか編「詳解 改正民法」(商事法務、2018) ↩︎

小笠原六川国際総合法律事務所

小笠原六川国際総合法律事務所

小笠原六川国際総合法律事務所

小笠原六川国際総合法律事務所