2025年4月施行!東京都カスハラ防止条例・指針のポイント 条例および指針(ガイドライン)の概要と企業に求められる対応

人事労務 更新

目次

2024年10月4日、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(カスハラ防止条例)が制定され、2025年4月1日から施行されます。また、カスハラ防止条例の内容を具体化した「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」も2024年12月19日に策定されました。業種等を限定しないカスハラ防止条例の制定は全国初であり、同様の動きは国および他の地方公共団体にも波及しています。

カスハラ防止条例は、①カスハラの禁止、②カスハラの防止に関する基本理念と、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務、③カスハラの防止に関する指針と、東京都が実施する施策の推進、事業者による措置等、の3つを定めています。

カスハラ防止条例は、現時点では罰則を伴うものではないため、違反したことで直ちに刑罰等の対象となるものではありません。また、厚生労働省が2022年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の内容を概ね踏襲しており、特別追加で大きな対応が求められるものではないと思われます。

他方で、これまで同マニュアルに基づく継続的な対応を実施してこなかった事業者については、今後、カスハラ防止条例への対応を無視できなくなるものと考えます。特に、従業員に対する継続的な研修・演習の実施、カスハラに遭遇した場合の対応マニュアルの整備、「ネットにさらすぞ」などと言われた場合の具体的な想定問答集などの整備は重要性が高いといえます。2025年にはカスハラ防止を義務付ける法律が成立予定であることも踏まえると、その対応は急務であると考えられます。

本稿では、カスハラに対する国・東京都の規制の動きを紹介したうえで、カスハラ防止条例、同条例指針(ガイドライン)および同条例制定後の事業者における実務的な対応について解説します 1。

カスハラとは

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、一般的に、顧客等からの著しい迷惑行為のことをいいます。たとえば、顧客が事業者に対して過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームを行う場合などがこれに該当します。

法律上の明確な定義はありませんが、2022年2月に公表された厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下「厚労省マニュアル」といいます)では、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスハラとして取り扱っています。

カスハラの現状

カスハラは、今、大きな社会問題となっています。たとえば、日本労働組合総連合会が2022年10月に実施した、18〜65歳の被雇用者1,000人を対象とした調査 2 によると、コロナ禍以降に職場でカスハラを受けた人は13.5%でした。これは、パワハラ(23.3%)に次いで多く、セクハラ(8.1%)を上回る結果です。

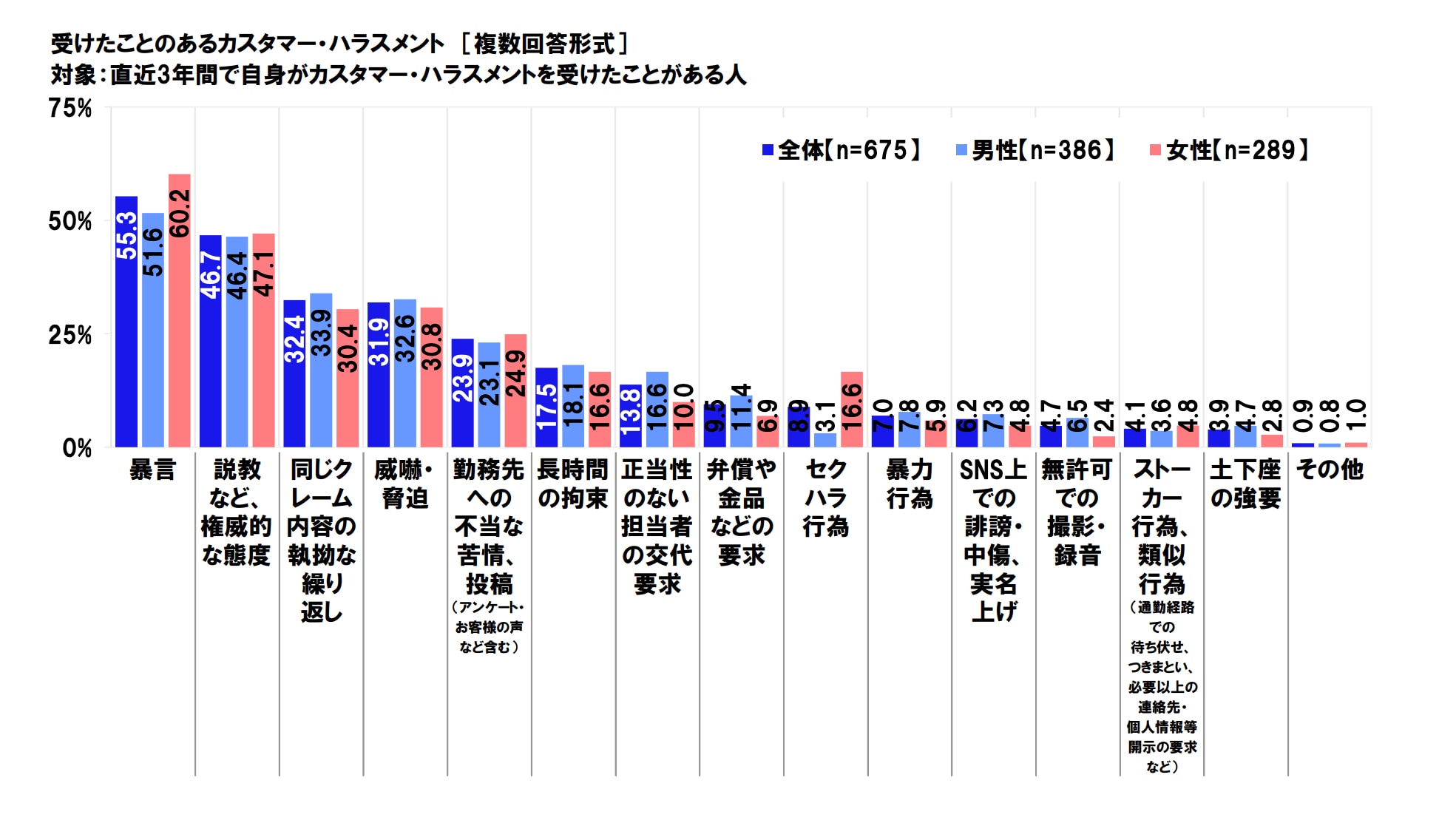

また、同連合会が2022年11月に実施した、直近3年間で自身もしくは同僚がカスハラを受けた1,000人を対象とした調査 3 では、実際に受けたカスハラ行為として下図のようなものが挙がっています。

不当・悪質なクレームにより、クレームに対応している現場の従業員が疲弊し、その精神的負担から休職・離職をすることもあります。そのようなカスハラから従業員を保護することは、使用者の安全配慮義務(労働契約法5条)に含まれるものといえます。カスハラを容認することは、労働者の人権保障の観点から問題があり、事業者としても、この人手不足の時代に代わりとなる労働者を見つけるのも困難です。

加えて、カスハラ対応により本来の業務に支障が出たり、カスハラの現場を目撃した他の従業員の士気を下げたり、接客の雰囲気が悪くなれば顧客が離れることもあるため、事業者としてもカスハラ対策は急務といえます。

カスハラについての法規制

カスハラ行為は、その態様により、暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去などについては、刑法や軽犯罪法等で規制されています。他方で、刑罰法規に触れない程度の迷惑な言動や過度な要求に対する法的な規制や、横断的にカスハラの問題に焦点を当てた法的な規制はありません。

また、労働法の関係でも、パワハラ・セクハラについては、事業者に防止策の策定が義務付けられていますが、カスハラについては、現在 4、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「カスハラ防止条例」または「条例」といいます)以外に、防止策を義務付ける直接的な規定はありません 5。

厚労省マニュアルでは、カスハラの判断基準や企業の取り組むべき具体的な対策方法、企業の取組みのメリット等について記載されています。しかし、同マニュアルは、カスハラを禁止するものではありませんし、行政機関が策定したマニュアルに過ぎず、法的な効力はないものにとどまっています。

東京都カスハラ防止条例・指針の制定の背景

2024年10月4日に制定されたカスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行されます。また、条例の内容を具体化した「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が、2024年12月19日に策定されました。

カスハラ防止条例の制定

(1)東京都の動き

東京都では、2023年10月20日に行政・労働者団体・使用者団体が、「公労使による「新しい東京」実現会議」を開催して、カスハラをめぐる現状や、その対策について議論を行いました。その中で、厚労省マニュアルでは周知力や効力が低いため、条例など法的な枠組みで防止することが重要であるといった議論や、専門の有識者を交えて条例化も検討すべきという議論がなされました 6。

これを受け、東京都は、「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を発足させました 7。同検討部会での議論、パブリックコメントの募集、東京都議会での審理などを経て、カスハラ防止条例は2024年10月4日に可決・制定されました 8。同条例は2025年4月1日から施行されます。

カスハラをめぐる主な動き

| 日付 | 主体 | 概要 | |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 1月15日 | 厚生労働省 |

|

| 2022年 | 2月25日 | 厚生労働省 |

|

| 2023年 | 6月14日 | 内閣総理大臣 |

|

| 2023年 | 10月20日 | 東京都 |

|

| 10月31日 | 東京都 | ||

| 2024年 | 7月19日 | 東京都 |

|

| 8月19日 | 東京都 |

|

|

| 9月11日 | 東京都 |

|

|

| 9月18日 | 東京都 |

|

|

| 10月4日 | 東京都 |

|

|

| 12月19日 | 東京都 | ||

| 2025年 | 3月4日 | 東京都 | |

| 4月1日 | 東京都 |

|

|

※1:正式名称は「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

(令和2年厚生労働省告示第5号)

※2:厚生労働省の2022年2月の報道発表資料を参照

※3:正式名称は「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)

(2)東京都以外の動き

カスハラ防止条例は、全国初の条例であり、同様の条例制定の動きは国および他の地方公共団体にも波及していることから、非常に高い注目を集めています。

実際に、北海道においては2024年11月26日に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が、三重県桑名市でも同年12月25日に「桑名市カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました。桑名市の条例では、カスハラを行った者に対して警告を行い、警告を受けてもなお改善がみられない場合、市が制裁措置としてその人の氏名などを公表するなどの制裁措置も規定されています。

カスハラ防止指針の制定

東京都は、カスハラ防止条例11条の規定に基づき、2024年12月19日に、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」(以下「カスハラ防止指針」といいます)を策定しました 9。カスハラ防止指針は、カスハラ防止条例の各条文について詳細に解説し、豊富な事例を示しています。

同指針の内容を視覚的にわかりやすく示した「スライド版」も公表されています(以下「カスハラ防止指針スライド版」といいます)。

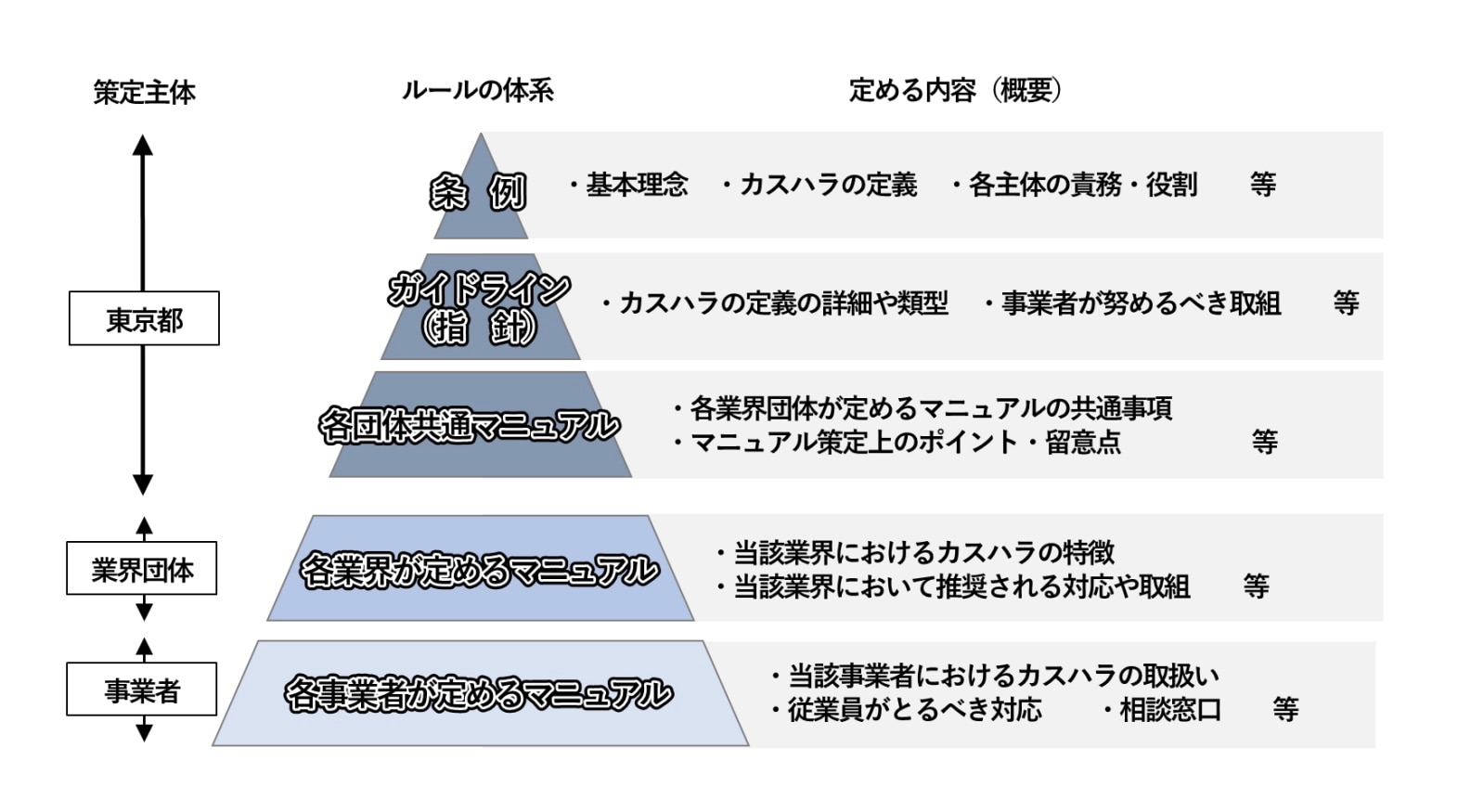

カスハラ防止条例、カスハラ防止指針およびその他民間団体が作成するマニュアル等との関係は、次のとおりです。

東京都は、2025年3月4日に、上から3段目の「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」を策定するとともに、カスタマーハラスメント対策マニュアルの「事業者マニュアル」のひな形を示しました。この各団体共通マニュアルは、実際のカスハラ対応にあたって非常に参考になる資料です。この後、順次、「各業界が定めるマニュアル」および「各事業者が定めるマニュアル」が策定される予定です。

カスハラ防止条例の概要と用語の定義

カスハラ防止条例の3つの柱

カスハラ防止条例は、以下の3つを柱としています 10。

- 「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として、カスタマーハラスメントの禁止を規定

- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定

- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定

東京都が制定したのは、カスハラ「禁止」条例ではなく、カスハラ「防止」条例です。したがって、カスハラを禁止するだけでなく(上記①)、事業者等に対してもカスハラ防止の義務を課している点(上記②)が特徴的であるといえます。

具体的には、事業者、就業者、顧客等、および東京都といったカスハラに関係する各主体においても、カスハラを防止させるための措置を講ずることを求めています。違反した場合の罰則規定は設けられていません。

カスハラの定義

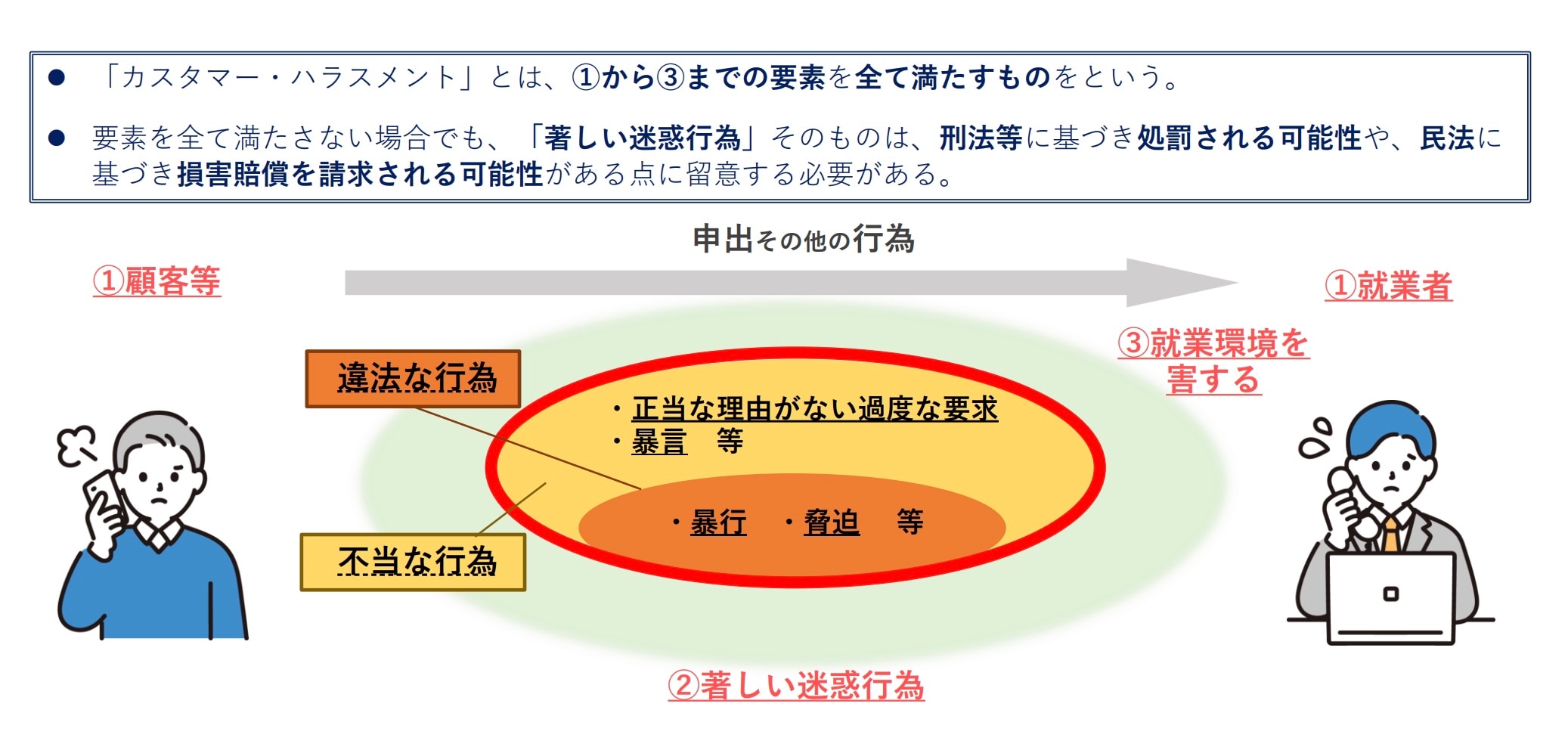

カスハラ防止条例で禁止されているカスハラとは、①顧客から就業者に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為(違法な行為、不当な行為)であって、③就業環境を害するものであり、①から③までの要素をすべて満たすものをいいます(条例2条4号・5号、カスハラ防止指針第2の2)。

カスハラの定義

事業者、就業者、顧客等の定義

カスハラに関係する各主体(事業者、就業者、顧客等)の定義は以下のとおりです(条例2条、カスハラ防止指針第2の3~5)。

(1)事業者

事業者とは、都内で事業(非営利目的の活動を含む)を行う法人その他の団体(権利能力なき社団・財団、任意団体や国の機関を含む)または事業を行う場合における個人のことです。官民や規模を問いません。

ここでいう「都内」とは、法人登記や開業届等により、事務所・事業所が都の区域内であることが確認できること、それ以外の場合において、都内で事業を行っている実態があることを意味します。

- 都内に本社がある企業

- 都外に本社があるが都内に支店等の事務所・事業所がある企業

- 都内の官公署

(2)就業者

就業者とは、都内で業務に従事する者(都外で事業者の行う事業に関連する業務に従事する者を含む)のことです。都内で仕事をするすべての個人であり、都民か否か、従事する期間、就業の形態を問いません。

ここでいう「業務」とは、事業者の事業に関連して行われる経済的な活動または社会的な活動(グループや団体、複数の人で行う社会を支える活動)における行為(仕事・作業)を意味します。個人の趣味に基づく活動、家事育児等の家庭生活上の活動のほか、違法性がある活動は業務に含まれません。

- 企業従業員(正社員、派遣社員、アルバイト等)

- 公的機関職員(自治体、警察、消防、病院、学校、交通機関等)

- 団体職員(財団・社団法人、NPO法人等)

- 企業・団体役員(社長、取締役、理事等)

- 個人事業主(商店主、開業医、弁護士等)

- フリーランス

- 家族従事者

- 家内労働者

- 議員

- インターンシップ生

「都内」との限定はあるものの、事業者の事業に関連し、都の区域外に所在する事務所・事業所およびそれに準ずる場所で業務を行う者は、従事する業務と事業者の事業との間に合理的関連性が認められる場合、「就業者」に含まれます。合理的関連性があるか否かは、事業者と就業者が置かれた具体的状況に即して判断されます 11。

インターネット上のカスハラも禁止されており、都内の事務所・事業所で勤務していることをインターネット上で明示している場合であれば、その者は「業務に従事する者」として「就業者」になり得ます。また、都外の事務所・事業所で勤務する就業者が一時的に都内で業務に従事している場合や、都内の事務所・事業所で勤務する就業者が一時的に都外で業務に従事している場合は、それらをインターネット上で明示していれば、その者は「就業者」になり得ます。

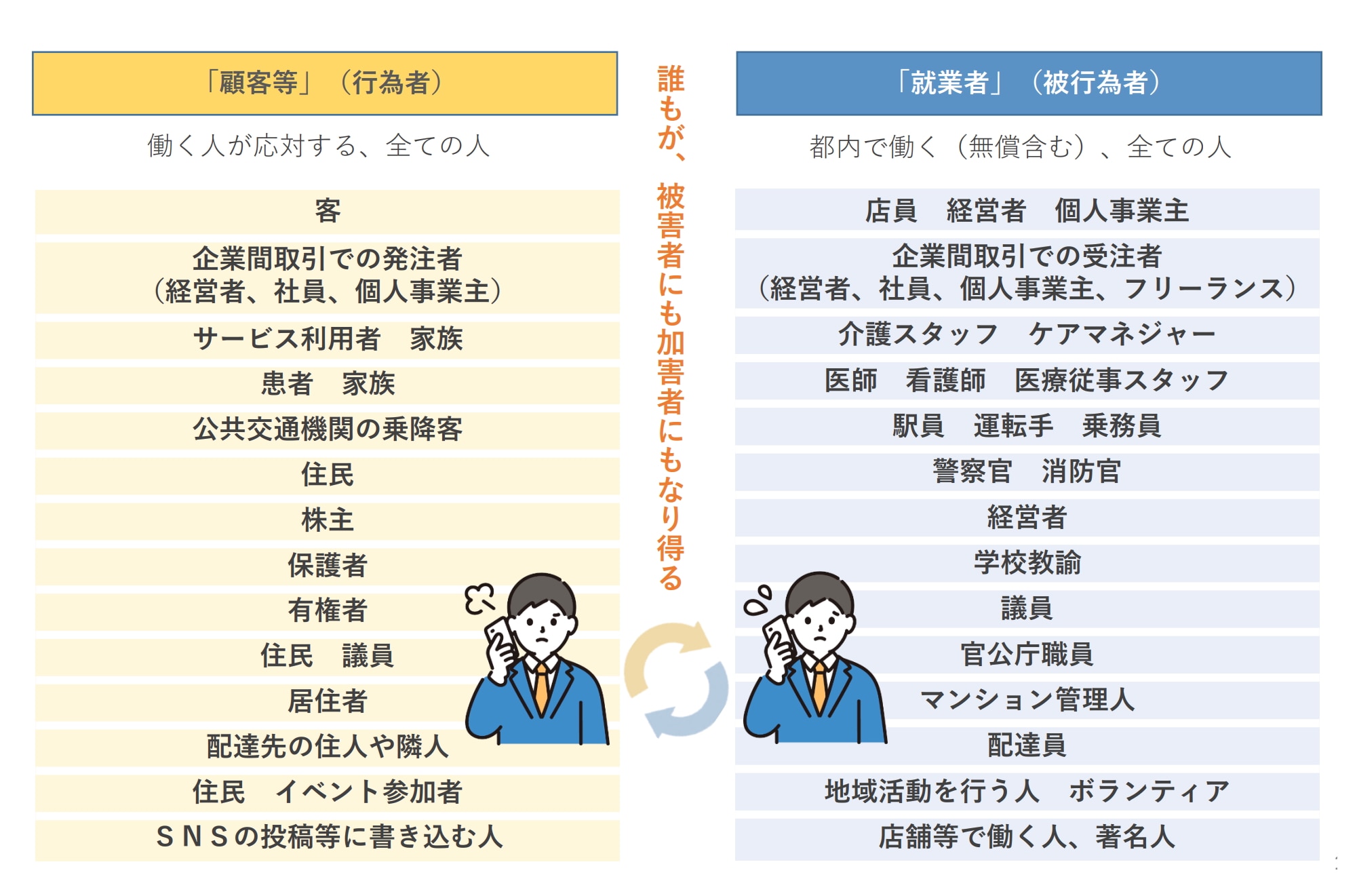

(3)顧客等

顧客等とは、「顧客」または「就業者の業務に密接に関係する者」のことです。都民か否かを問いません。

| 顧客等 | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| 顧客 | 就業者から商品またはサービスの提供を受ける者(今後、商品やサービスの提供を受けることが予期される者も含む) |

|

| 就業者の業務に密接に関係する者 | 就業者の遂行する業務の目的に相当な関係を有する者 |

|

| 本来は関わりが想定されていないものの、就業者の円滑な業務の遂行にあたって対応が必要な者 |

|

カスハラにおける「顧客等」「就業者」の例

カスハラ防止条例・指針の実務ポイント

カスハラ防止条例では、カスハラの禁止に加えて、事業者等に対してカスハラ防止の義務を課しています(条例4条、9条)。違反した場合の罰則規定は設けられず、カスハラ防止指針により、その実効性を高めることになっています(条例11条)。そのため、カスハラ防止条例の内容と併せて、カスハラ防止指針の内容にも注意する必要があります。

カスハラの代表的な行為類型

3-2で述べたとおり、条例においてカスハラとは、①顧客から就業者に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもののことを指します。このうち②の「著しい迷惑行為」とは、以下の行為をいいます(条例2条4号)。

b 正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為

(1)「著しい迷惑行為」とは

著しい迷惑行為のうち、上記a「違法な行為」については、次のものが該当します(カスハラ防止指針第2の2(1)ア)。また、事案によっては、恐喝や不同意わいせつなども含まれると考えられます。

- 刑法に規定する違法な行為 :暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、(威力)業務妨害、不退去など

- 特別刑法(ストーカー行為等の規制等に関する法律、軽犯罪法など)に規定する違法な行為

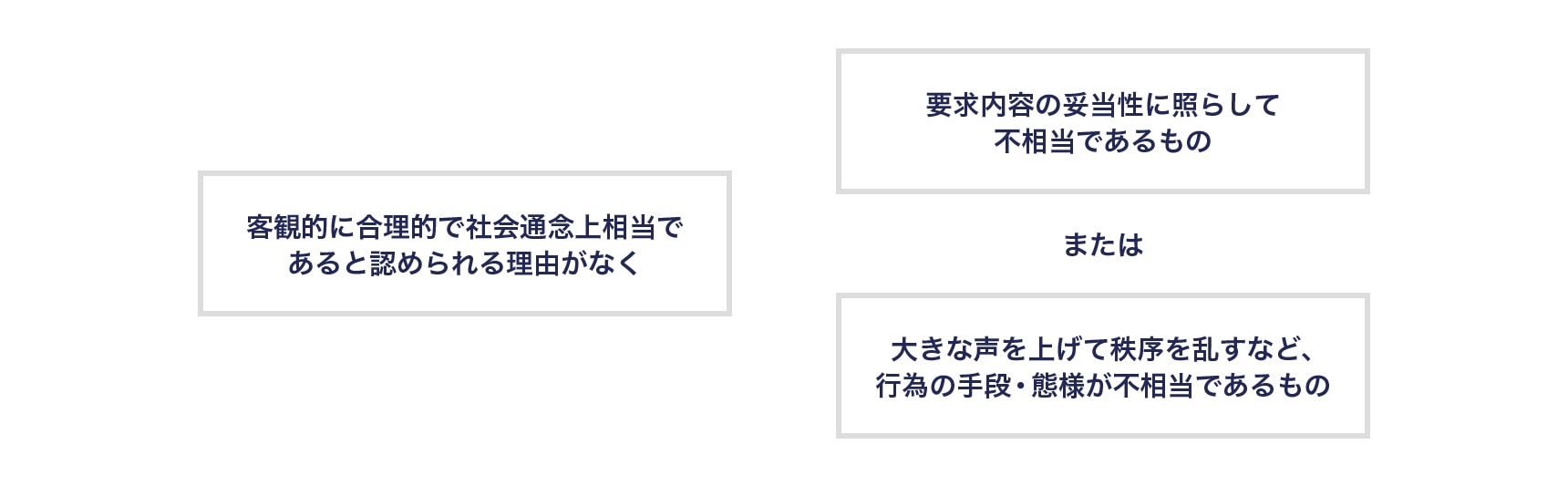

カスハラのうち多くの行為は違法な程度に至らないと考えられますので、上記b「不当な行為」の内容が実務上は特に問題になるものと思われます。「不当な行為」とは、以下に該当する行為を意味すると規定されています(カスハラ防止指針第2の2(1)イ)。

(2)「著しい迷惑行為」の具体例

このように、「社会通念上相当な理由」のない「申出の内容」または「行為の手段・態様」が不相当な行為は、カスハラに該当するものと考えられます。もっとも、妥当性を欠く主張や要求は、就業者が拒否するなどの対応が可能であることから、カスハラに該当するか否かは、顧客等の行為の目的、経緯や状況、就業者の業種・業態など様々な要素を総合的に考慮することが必要であるとされています(カスハラ防止指針第2の6(1))。

最終的な線引きはあいまいではあるものの、少なくとも、これまで厚労省マニュアルに記載されているような、典型的なカスハラだと考えられてきた事例については、カスハラ防止条例においても、カスハラとして扱って差し支えないように思われます。

加えて、カスハラ防止指針においても、次のような代表的な行為の類型が記載されています(同指針第2の6)。

| 行為類型 | 例 | |

|---|---|---|

| 申出の内容が妥当性を欠く |

|

まったく欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう就業者に要求する |

|

就業者が販売する商品とはまったく関係のない商品を販売するよう要求する | |

| 顧客等の要求内容の妥当性にかかわらず、行為の手段・態様が違法または社会通念上相当と認められない |

|

就業者に物を投げつける、唾を吐くなどの行為 就業者を殴打する、足蹴りを行うなどの行為 |

|

就業者や就業者の親族に危害を加えるような言動 就業者の人格を否定するような言動 |

|

|

就業者に声を荒らげる、にらむ、話しながら物を叩くなどの言動 就業者の話の揚げ足を取って責め立てる |

|

|

就業者に謝罪の手段として土下座をするよう強要する | |

|

就業者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返す 就業者に対して何度も電話をして自らの要求を繰り返す |

|

|

長時間の居座りや電話等で就業者を拘束する | |

|

就業者の人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動 | |

|

就業者へのわいせつな言動や行為、つきまとい行為 | |

|

就業者の服装や容姿等に関する中傷を行う 就業者を名指しした中傷をSNS等において行う |

|

| 顧客等の要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当である |

|

就業者が提供した商品と比較して、社会通念上、著しく高額な商品や入手困難な商品と交換するよう要求する |

|

就業者が提供した商品・サービスと比較して、社会通念上、著しく高額な金銭による補償を要求する | |

|

就業者に正当な理由なく、上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求することや自宅に来て謝罪するよう要求する | |

|

法律を変えろ、子供を泣き止ませろ等、就業者に不可能な行為を要求する 誠意を見せろ、納得させろ等、就業者に抽象的な行為を要求する |

|

なお、これらの行為類型も、厚労省マニュアルの8頁に記載されている事例を参考にしているように思われます。

カスハラの禁止と顧客等への配慮

カスハラ防止条例は、カスハラの禁止について、次のとおり規定しています(条例4条)。

何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

なお、顧客等からの正当なクレームは顧客等の権利であることもあり、また、就業者が応対する顧客等の中には、障害のある人など、合理的配慮が必要な人も存在します。そこで、そのような顧客等の権利についても十分に配慮する必要があるため、カスハラ防止条例では以下の規定も設けられています(条例5条、カスハラ指針第2の7)。

この条例の適用に当たっては、顧客等の権利(※)を不当に侵害しないように留意しなければならない。

※消費者基本法、消費者教育推進法、障害者差別解消法、表現の自由など

事業者の責務、講ずべきカスハラ防止措置

(1)従業者の責務

カスハラ防止条例では、東京都、顧客等、就業者、事業者の責務をそれぞれ定めています(条例6条~9条、カスハラ防止指針第3)。このうち、事業者の責務は、以下のとおりです(条例9条、カスハラ防止指針第3の3)。

| 事業者の責務(条例9条) | 具体的な内容(カスハラ防止指針第3の3の要約) |

|

|

|

|

|

− |

(2)カスハラ防止のための措置

さらに、カスハラの防止については、事業者は都の定めたカスハラ防止指針に基づき、以下の措置を講じ、就業者もこれを遵守するよう努めるものとされています(条例14条)。

- 事業者は、顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

- 就業者は、事業者が前項に規定するカスタマー・ハラスメント防止のための手引を作成したときは、当該手引を遵守するよう努めなければならない。

そして、この「措置」について、より具体的な内容は、カスハラ防止指針に記載されており、その内容として、以下の点が挙げられています(同指針第5)。

(1)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |

|

(2)カスハラを受けた就業者への配慮のための取組み |

|

(3)カスハラを防止するための取組み |

|

(4)取引先と接するにあたっての対応 |

|

なお、上記(1)〜(3)は、厚労省マニュアル18頁以下の「企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策」に類似の記載があります。また、厚労省マニュアル等に沿って内容を検討する旨の注書きもあるため、内容的には厚労省マニュアルの内容から大きく外れるものではないものと考えられます。

上記はいずれも重要な内容ですが、とりわけ、企業としては、カスハラを受けることとなる従業員に対して、適切な行動ができるように、あらかじめ教育や研修を行い、十分なマニュアルを整備しておくことが重要であると考えます。研修・教育の内容としては、以下のものが考えられます(カスハラ防止指針スライド版51頁)。

就業者※への研修の一例

| ハラスメント発生後の対応 | ハラスメント未然防止 |

|---|---|

|

|

※就業者以外にも、経営層や相談対応者(上司、現場監督者)への教育・研修を行うことが望ましい。

今後の議論を注視する必要性

カスハラ防止条例は、その附則2条およびカスハラ防止指針第6において、次のように規定しています。

※今後、カスタマー・ハラスメント防止に向けて、国による法制化や他自治体による条例化など、カスタマー・ハラスメントを取り巻く社会環境の変化が見込まれる。その際、国の法制度等と比較して条例の見直しを図るなど、弾力的な対応が求められることが想定されるため、あらかじめ条例の中に見直し規定を設けている。

社会環境の変化およびカスハラ防止条例の規定の施行の状況等次第で、今後条例の内容は大きく変更される可能性も考えられます。このため、今後の社会環境の変化やカスハラ防止条例の施行の状況等も注視していく必要があります。

事業者に求められるカスハラ防止条例への対応

前述のとおり、カスハラ防止条例は、厚労省マニュアルの内容を概ね踏襲しています。同マニュアルについて既に対応を済ませている事業者については、条例制定後も、特別追加で大きな対応が求められるものではないと思われます。他方で、特に、これまで厚労省マニュアルを意識していなかった事業者については、今後、カスハラ防止条例への対応を無視できなくなるものと考えます。

適切な対応をしない場合のリスク

カスハラ防止条例は、現時点では罰則を伴うものではないため、当該条例に違反したことで直ちに刑罰等の対象となるものではありません。

とはいえ、法的な規範として存在する以上は、正当な理由なく対応できていないことが原因となって労働者がカスハラに起因する被害を受けた場合には、労働者に対する安全配慮義務の一環として考慮される可能性があります。

さらに、この条例の議論を契機に、カスハラ防止策を講じる事業者が増えてくる中で、自社だけが防止策が不十分であれば、従業員が他社に転職したり、また、場合によっては、カスハラのターゲットになってしまったりするリスクもあります。

このように、カスハラ防止条例の内容が社会通念となり、民事・刑事上の責任に影響を及ぼす可能性もある上、事業者等にとっては従業員が働きやすい職場環境を作ることで、業務効率の改善や離職率の低下も期待できるほか、遵守の有無はレピュテーションにも関わります。事業者は、可能な限りの対応を行うことが望ましいものと考えられます。

望ましい対応

現在の実情として、著者は、弁護士として、事業者から、カスハラに関する相談を受けることが多くありますが、カスハラに対する対応や事業者の意識が不十分であると感じることはよくあります。たとえば、顧客対応は営業担当に任せっぱなしで、現場で営業担当が顧客に振り回されていても、その状況を組織として正しく把握できていないケースや、責任感のある従業員が顧客からのクレームを自分だけで解決しようと努めるあまり、クレーム対応を誤ってしまうケースがあります。

重要なのは、カスハラへの対処を現場に押し付けるのではなく、外部の専門家とも連携しつつ従業員を守る一方で、組織として毅然とした態度でカスハラに対応できるような体制を作ることであると考えられます。

具体的には、弁護士等、経験の豊富な専門家にも相談しながら、以下のような対策を講じるのが望ましいと考えられます。

- 適切な体制やマニュアル等を整備する

東京都は「事業者マニュアルのひな形」を公表してはいるものの、この文書はあくまでもひな形であるため、自社の状況に応じて修正する必要がある。特に外部の専門家は、他社の事例やマニュアルの例について知識があることが多いため、マニュアルの策定にあたっては、そうした専門家から助言をもらうことも検討するべきと考えられる。 - カスハラが起こった際には上記のマニュアル等に基づき対応し、また、外部専門家とも連携する

カスハラの対応について外部の専門家からアドバイスを受けることはもとより、弁護士に依頼すれば、警告書を発出してもらったり、裁判所での仮処分の手続を依頼することも可能。 - 従業員に対して実践的な内容の研修を行う

効果的な研修の実施にあたっては、豊富な対応経験を持った講師が、従業員に「飽きさせない」研修とすることが肝要。

カスハラ防止条例が制定されたことで、対策が不十分な事業者の認識が変わるきっかけになることが期待されます。

-

本稿の意見に係る部分は著者の個人的見解であり、著者の所属する組織の見解を表すものではありません。 ↩︎

-

調査の詳細は、日本労働組合総連合会「コロナ禍における職業生活のストレスに関する調査2022」(2022年12月8日)をご参照ください。 ↩︎

-

調査の詳細は、日本労働組合総連合会「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」(2022年12月16日)をご参照ください。 ↩︎

-

なお、パワハラ防止指針の一部には、既に「顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談」体制などの記述も含まれています。 ↩︎

-

詳細は、2024年10月4日付日本経済新聞「東京都、全国初のカスハラ防止条例成立 25年4月施行」などを参照。 ↩︎

-

カスハラ防止条例11条の規定を受けて、東京都は「カスタマーハラスメント防止ガイドライン等検討会議」を発足。その後2回の検討会議を経て、カスハラ防止指針は策定されました。 ↩︎

-

この3つの柱は、2024年7月に公表された「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」(5頁)に沿ったものです。 ↩︎

-

たとえば、都内企業で勤務する会社員が都外でテレワークを行う場合や、都内事業所に所属する鉄道運転士が都外の区域を走る列車に乗車する場合は、その者は事業者の事業に関連した業務に従事する者であることが明らかであり、「就業者」になり得ます。また、都外のコールセンターで勤務する会社員であっても、都内の事業者への問合せに電話で対応する場合は、その者は事業者の事業の円滑な実施に不可欠な業務に従事する者であり、「就業者」になり得ます。 ↩︎

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業