人事労務DXを推進し、業務効率化や生産性向上を実現する「HR Innovation Conference」講演レポートPR 自社に最適な「人事労務DX」を検討するうえで必要なポイント

人事労務

目次

少子高齢化によって労働人口の減少が懸念されるなか、人事労務領域でもHRテックを活用して業務効率化や課題解決に取り組む企業が増えています。

2024年8月20日に開催された「HR Innovation Conference 〜自社に最適な人事労務DX検討会〜」では、人事労務DXを推進する企業の担当者が具体的な取り組みやDXサービスを紹介しました。本稿ではその様子の一部をお届けします。

従業員の活躍を支援する、今注目される「WorkTech」とは?~データ活用による人事労務DXの最新動向~

ビズリーチ WorkTech研究所 所長 友部博教氏は、人事労務の最新動向からDX事情について解説しました。

これまでの人事労務領域では、経営陣やベテラン従業員のKKD(経験、勘、度胸)が重視される傾向にあったといいます。しかし、働き方の多様化や雇用の流動化に伴って働く人の価値観は大きく変化し、個人のキャリア開発、チームのパフォーマンス向上といった企業の成長につながる人事課題に対してKKDでは対処できなくなっています。

友部氏は、このような状況にWorkTechの推進を提唱します。WorkTechとは、働く人の活躍を支えるテクノロジーの総称で、社内チャット、勤怠データ、スケジュールデータなど、働く人を取り巻く環境から取得できるさまざまなデータを活用して、人事労務業務に役立てる仕組みです。

DXの基本はデータ活用であり、それは人事労務領域でも同様だと友部氏は話します。各種データを適切に使えば退職率の予測やポテンシャルのある人材発掘、最適なチーム編成に応用できます。

データを扱う上で大切なのは、

① 現状を客観的に把握し、課題を的確に捉えること

② 施策の効果を定量的に計測すること

この2点ができれば業務や施策の改善と取捨選択によって、具体的なアクションを起こせるようになります。定量的な指標をもとに事象の良し悪しを判断できるようになれば、「社内のハイパフォーマーとはどういう人か」といった人によって評価基準が変わるテーマにも客観的な基準を設けられ、社内の共通認識も醸成できるというわけです。

友部氏によれば、WorkTechを導入すると従業員の退職リスクも予測できるといいます。退職は経営陣や人事が最も注目する事象であり、退職を減らせば企業の持続的な成長を促せます。会社として適切な退職率を割り出して退職要因を分解し、AIに退職パターンを学習させれば従業員ごとの退職可能性を提示してくれます。ChatGPTを使えばデータ分析やグラフ化も可能だといい、AIに問い合わせながら組織課題を深掘りする方法についてもレクチャーを交えて解説しました。

人事データを1箇所に 「集めて」「見える」組織運営のススメ

労働人口は右肩下がりが続くと予測されており、人手不足のなかで企業が成長するには1人あたりの生産性向上が急務です。株式会社SmartHR 事業戦略統括本部 プロダクトマーケティング部 タレントマネジメントユニット 里井惇志氏は、この解決策としてタレントマネジメントの実践を挙げました。

タレントマネジメントは従業員をデータで理解して一人ひとりを活かす仕組みであり、主に人材の適正配置や戦略的な人材育成を目的としています。

里井氏は、データを活用するにはその前段階としてデータの収集と蓄積が必要であり、同社の労務管理クラウドツール「SmartHR」は従業員の入社時からデータの収集ができるといいます。今年2月にはキャリア台帳の機能を加え、部署や役職、評価推移、保有資格などタレントマネジメントに必要な情報を1ページでまとめて確認できるようになりました。里井氏は「SmartHR」で人事データを一元管理すれば組織運営の効率化につながると強調しました。

労務トラブルを事前に回避する『社内規程管理』〜新しい社内規程管理のカタチ〜

株式会社KiteRa Biz事業本部 アカウントエグゼクティブグループ マネージャー 府川政司氏は、社内規程を整備しないリスクを3つ示しました。

1つめは上場機会を逃すこと。実際、IPOの厳格化に伴い申請企業の2割は承認が見送られているといいます。

2つめは労使間紛争です。不正行為をした店長が懲戒解雇された事案では、就業規則の運用不備から懲戒解雇が無効となった判例があり、残業、退職、解雇をめぐる訴訟問題はいつの時代も企業の経営リスクです。

3つめは、法改正に対応しないことによる違法状態の継続。労務トラブルを回避するために整備の必要性を感じながらも、ノウハウがないので作業が進まない。そんな悩みを解決するために開発されたのが規程DXサービス「KiteRaBiz」です。リリースから2年で500社に導入されているといい、豊富な雛形や既存ファイルの編集、行政へのオンライン申請、新旧対照表の自動作成など、さまざまな機能が紹介されました。

2024・2025年の法改正トピックス ~人的資本経営時代における労務の実務対応~

社会保険の適用拡大、育児・介護と仕事を両立する支援策の拡充、雇用保険法の改正など、2025年にかけて人事労務に関する法改正が多数控えています。

株式会社ウェルスプラン / ウェルス労務管理事務所 代表 佐藤麻衣子氏は、改正の方向性について非正規雇用者の処遇改善、育児・介護両立支援、学び直しの促進など、多様な社員が活躍できる職場づくりを推進するためだと話します。

これからの企業に求められる職場づくりを後押しする目的として、今年10月からは、従業員数が51〜100人の企業等において、学生を除いて週20時間以上勤務かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で2箇月超の雇用見込みがある人に社会保険が適用されるようになります。

その他では、育児・介護休業法の改正により、2025年4月からは3歳に満たない子を養育する従業員に対してテレワークを提示することが努力義務化され、残業免除の対象が小学校就学前の子を養育する場合にまで拡大。また、これまでは従業員1,000人超の企業に課せられていた育休取得状況の公表義務も従業員300人超の企業まで拡大します。介護についても、介護離職防止のために個別の周知や意向確認、両立に向けた雇用環境の整備措置が事業主の義務となります。

特に、2023年度以降は人に関する情報開示の流れが強まっており、有価証券報告書においても「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」の公表やサステナビリティに関する情報開示が求められています。法改正と情報開示に伴い、人事労務の実態が問われるようになったといえるでしょう。

佐藤氏は、こうした改正の背景に人的資本経営へのシフトがあると指摘します。育休取得状況のように数値を公表すればそれは比較対象となります。少子高齢化によって労働力も希少になるからこそ、人に投資し、人を大切にできる企業が社会に選ばれるようになる、というわけです。人事労務の実務対応は増加しますが、適切に対処して法定開示事項を積極的に公表すれば優秀な人材の確保にもつながります。人的資本経営に向けて労務体制を強化し、法改正と実務対応にリソースを割ける準備をしておくことが重要だと締めくくりました。

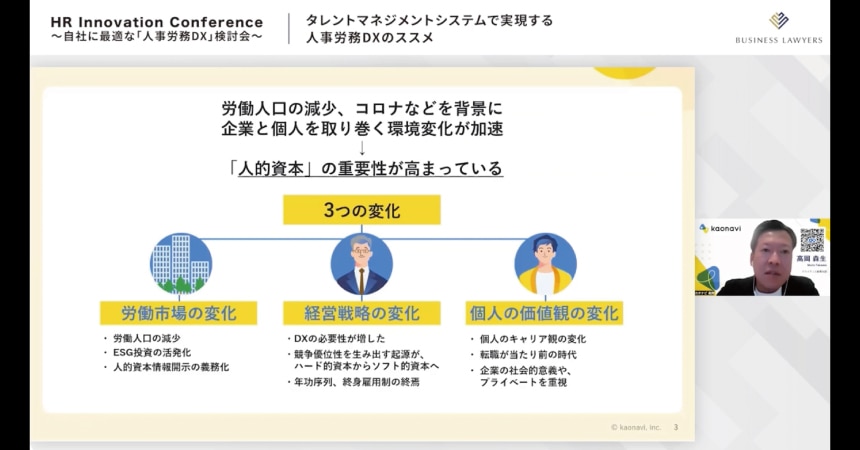

タレントマネジメントシステムで実現する人事労務DXのススメ

株式会社カオナビ アライアンス事業本部 本部長 髙岡森生氏は、同社のサービス「カオナビ」を紹介しました。多岐にわたる人事業務のなかでも従業員のエンゲージメント向上と組織力強化は各社が課題に感じているといいます。ところが、人材データが紙やExcel、各部署の業務システムにバラバラに管理され、何から取り組めば良いのか迷うケースも散見されます。

「カオナビ」は従業員情報を一元化し、人材の評価や配置、スキル管理、エンゲージメント向上などに活かすタレントマネジメントシステムです。従業員情報を集約すれば異動や配置もデータをもとに客観的に検討でき、人事労務の強い味方として3,600社に導入されていると説明します。

IT知識がなくても柔軟にカスタマイズできるうえ、エンゲージメントサーベイの集計や研修動画のアップロードも可能。情報共有のためにサポートやコミュニティ形成にも力を入れており、これからDXを進めたい担当者に寄り添ったサービスを展開しているといいます。

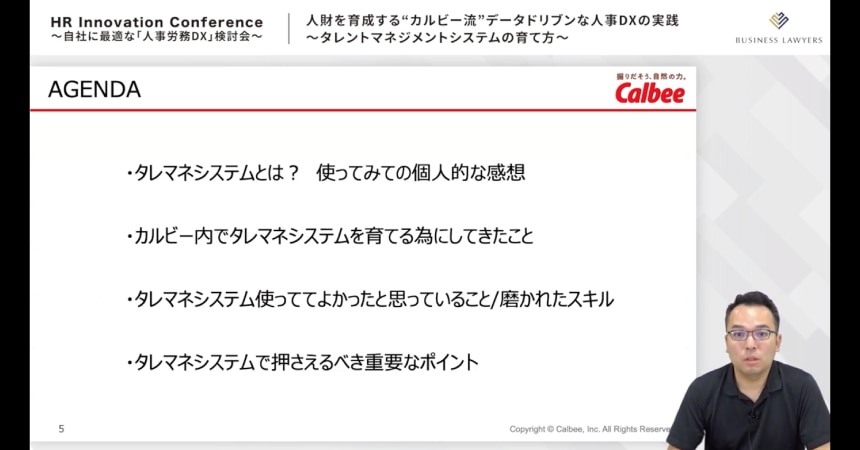

“人財を育成する” カルビー流が実践する、タレントマネジメントシステムの育て方

近年、タレントマネジメントシステムを導入する企業が増えています。データと向き合って本質を見極め、意思決定や判断をすることは組織運営において多くのメリットがある一方、運用し始めてみると「社員検索や評価システムしか使っていない」といった声も寄せられます。

カルビー株式会社 人事・総務本部 人財戦略部 組織開発課 リーダー 加藤雄一郎氏は、同社の実例をもとに、タレントマネジメントシステムを運用し育てるためのポイントを紹介しました。

カルビーには「全員活躍」という人財育成ビジョンがあり、「事業と社員の同時成長の実現」を目的としてタレントマネジメントシステムが導入されました。しかし、2023年夏に加藤氏が入社した時点では、社員検索にしか使われていなかったそうです。

そこで、システムを活用する基盤づくりに着手した加藤氏は、登録対象者を契約社員まで拡大し、離職者データも2011年まで遡って入力。Excelにまとめられていたデータもタレントマネジメントシステムに移行させ、画面全体を文章中心のページ構成からHTMLを使ったわかりやすい構成に変更しました。

まずは、「見たくなる状態」の画面を作り、勉強会で触れてもらい「使ってみたくなる状態」に持っていく。多様な機能も自社の経営や人事課題、環境に合わせて使う機能を選び、データをどう加工するかが重要で、これらを考え構築することが人事の腕の見せ所だと加藤氏は語ります。システム的な課題を担当者が1人で抱えると孤立しがちになるため、業務内容を理解している人を巻き込み、仲間を増やすことも大切だといいます。

従業員がデータを入れるメリットとシステムを活用するメリットを感じられるようになれば、全社のタレントマネジメントシステムが十分に機能を発揮するようになります。加藤氏が主導したカルビーでも、その芽は出たばかり。社員全員でタレントマネジメントを進め、事業と社員の同時成長を実現したいと語りました。

カンファレンス総括

労働人口の減少に伴う人材不足と働き方改革、人的資本経営へのシフトチェンジと法改正対応など、企業を成長させる上で人事労務の役割はますます大きくなっています。

しかし、役割と共に負荷も増大するもの。今回紹介した人事労務DXサービスは、業務効率化だけでなく、会社の経営方針に合った戦略的な人事と快適な職場環境づくりの実現に貢献するのではないでしょうか。