インテグリティとは何か

第2回 インテグリティを用いた組織コミュニケーション活性化のヒント

危機管理・内部統制

目次

倫理・道徳とインテグリティの違い

前回は、コンプライアンスの限界と改めて注目されるインテグリティの概念を説明し、コンプライアンスとの違いを述べた。今回は、倫理・道徳とは異なるインテグリティの、独自の価値につき、さらに掘り下げる。

個人におけるインテグリティ

インテグリティの本義は「完全性」である。そこから、「言ったことはやる」「やらないと言ったことはやらない」「期限や約束を守る」「言葉を尊ぶ」ことがインテグリティの表れといえる。約束を守る人間に信頼が与えられるのは当然である。それゆえ、インテグリティに「高潔」「誠実」という訳語が与えられる。

倫理・価値基準と切り離したインテグリティ

「高潔」「信頼」というインテグリティの意味は、倫理や道徳と連想されやすい。倫理・道徳や規範意識は、善悪の価値基準すなわち正しい・正しくないという判断を伴う。一方、インテグリティの語義が「完全性」であることに着目し、インテグリティにあえて善悪を取り込まない理論(ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ジェンセン教授などが提唱)をここで紹介する 1。

具体例から説明しよう。仮に、ハンドルを右に1000回切った場合、999回は右に行くものの、1回は左に行く車が開発されたとする。そのような車では危険を伴い、誰も乗れないし、車社会は成り立たない。そのような車は完全性(インテグリティ)を欠いている。これと同様、「言ったことを守らない」「やるべきことをやらない」人は、人として完全性(インテグリティ)を欠いているといえる。これは正しい・正しくないといった判断とは異なる。

組織としてのインテグリティ

完全性(インテグリティ)を欠いている人が組織にいる場合、その組織も完全性を欠いている状態にある。組織がそのパフォーマンスを完全・完璧に発揮するためには、約束を守り、言葉を尊ぶ構成員がいることが必要だ。嘘つき社員がチームにいては、組織の完全性・パフォーマンス向上は望めない。

組織としてのインテグリティを論じる場合、その組織が文字どおり「完全」であることを志向する。個々人の倫理観や資質に頼ることは禁物だ。人間は常に間違え得る。このような人間の不完全さを前提に、組織として完全であるためには、チームでの助け合いが必要であり、そのためにはコミュニケーションが重要になってくる。会社組織とは要するにコミュニケーションの集積である。それゆえ、組織におけるインテグリティの本質は、よどみない闊達なコミュニケーションである。

このように、「個々人が不完全であることを前提にして、組織として完全性を目指す」ためのツール・思考法・方法論が、ここで論じるインテグリティである。こう考えると、インテグリティの目的は、組織・コミュニケーションの活性化や組織のパフォーマンス向上のためとも捉え得る。

仲睦まじい家族があり、忌憚のないコミュニケーションが毎日行われているとする。これがまさに完全な組織体であり、インテグリティがある状態だ。一方、会社において、「あの役員にはあんなことは言えない」「別の部署の所管だし…」「派閥の問題があるから…」というコミュニケーションが完璧でない状態(憚り、遠慮、忖度その他を理由に、あるべきコミュニケーションが行われていない状態)があるとすれば、それはインテグリティがない状態だ。

人間が完全無欠ではあり得ないのと同様、コミュニケーションも常に完全ではあり得ない。インテグリティ(完全性)のある組織にするためには、コミュニケーション向上への不断の努力が必須である。ガバナンスやコンプライアンスも、結局はコミュニケーションの問題に収斂できる。

インテグリティとコンプライアンスとの関係

より具体的に、組織としてのインテグリティないしコミュニケーションがコンプライアンスの文脈でどれほど重要かを見てみよう。多くの不正は、ある悪人が「やってはいけないことをやる」だけではなく、それに気づいた、または、違和感を抱いていた周りの人が「言うべきことを言わない」「期待されたことをやらない」ために生じたり、発見が遅れたりする。

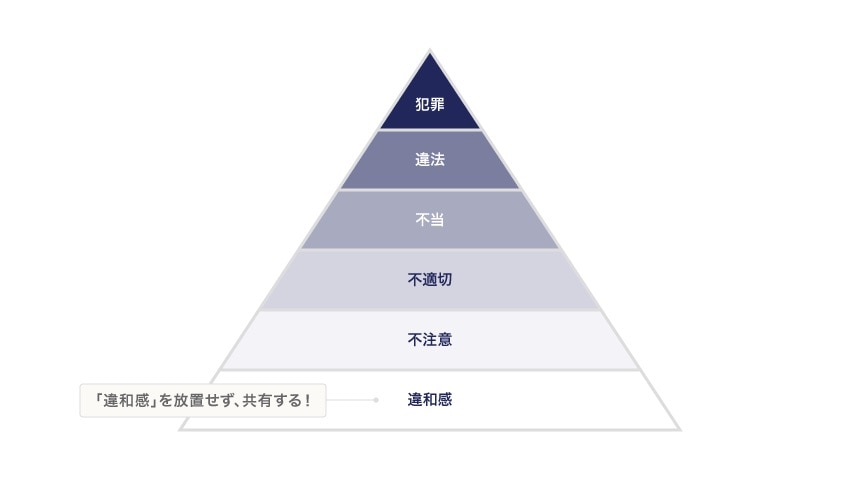

ヒヤリハットの法則と違和感共有の重要性

コンプライアンスの危機は、このようなコミュニケーションミスから生じる。セクショナリズム・縦割りの弊害が強い企業で起こりがちな、他部署のやることに無関心で責任を押し付けあっている状態は、組織として「完全」ではない。あるべき理想的なコミュニケーションが発生していない状態(=インテグリティがない状態)は、コンプライアンスの危機でもある。

インテグリティを導入した場合のメリット

このような、「組織の完全性および間断のないコミュニケーションを志向する」という意味でのインテグリティ理論を導入した場合、どのような効果が期待できるだろうか。

「コンプライアンスの防波堤」として作用

インテグリティ理論が導入された場合、コンプライアンスによって法的な規範の遵守を求める前に、個々人が自発的にインテグリティに照らし合わせて考えることが期待できる。たとえば、「健康な人はシルバーシートをお年寄りや体の不自由な方に譲る」「車椅子の利用など車の乗り降りや歩行に不自由がない場合は駐車場の優先スペースに駐車しない」「食べ放題のレストランで過剰な食べ残しをしない」という規範ないし社会の要請がある。これらは、その規範や要請から逸脱しても違法・犯罪になるとは言いがたいので、法的な規範ではない。いわば自発的・自律的な倫理規範である。これらの緩い規範は、コンプライアンスの問題よりは、インテグリティの問題として捉えやすい。ダイムラー・グループでは、この意味でのインテグリティを「誰もが心に持っている善悪のコンパス」と呼んでいる 2。

こういった考えが浸透すれば、企業内において不正の芽となる可能性がある、倫理的に外れた言動や行動から「違和感」を感じた社員が自発的に解決に向けた行動が取られるかもしれない。

コンプライアンスとインテグリティの関係

社内コミュニケーションの活発化

次に、インテグリティに照らし合わせた社内コミュニケーションの活発化が期待できる。個々の行為の是非を考える場合、価値観は常に相対的であり得るから、「自分の価値観・インテグリティはあてにならない(かもしれない)」という謙虚さを感じることができる。それゆえ、社内において「この事案はインテグリティ的に許されるのか」という対話が促されることにもなる。このインテグリティに関する会話が増えるのが、コンプライアンス目的達成における指針にもなる。

以下には、インテグリティに反した行動と言い得る事例を集めた。筆者の経験から、これらの例を参考に、「何がインテグリティなのか」を社内で論じ合うだけで、コンプライアンス意識・規範意識がかなり向上する。是非、社内でのインテグリティに関する自発的な対話を促してほしい。

| 生活一般 | お店でお釣りを多くもらっても、返さずに、そのままもらってしまう |

|---|---|

| ゴミをきちんと分別しないか、分別がいい加減である | |

| ◯歳未満/超などの年齢指定がある子供向けのアトラクションで、年齢をごまかす | |

| トイレで手を洗ったあと、ハンカチ等で手を拭かず、濡れたままドアノブを触る | |

| レストラン | バイキング形式のレストランで、希少な “目玉料理” をたくさん取ってしまう/過剰な食べ残しをする |

| レストランで注文していない料理とわかっていても、そのまま食べてしまい、レストラン側に申告せずに黙っている | |

| 店内で近くの席に小さい子供がいるのにたばこを吸う | |

| ファミリーレストランで、子どものドリンクバーを頼んだのに大人が飲んでしまう | |

| レストランの爪楊枝やホテルの備品(ペンなど)を持ち帰ってしまう | |

| 交通機関 | 電車で騒いでいる若者に注意をしない |

| 階段で傘の先を下に向けず、横にして持ちながら登る | |

| 車椅子の利用など車の乗り降りや歩行に不自由がないのに、優先スペースに車を停めてしまう | |

| 健康な若者がシルバーシートに堂々と座り、体の不自由な方に席を譲らない | |

| 満員電車で、自らしっかり立とうとせず、人に寄りかかってしまう | |

| 指定の駐車スペースから多少はみ出し気味(隣の区画が狭まる)でもそのまま駐車する | |

| 飛行機で、食事の時間帯も、背もたれを直さない | |

| 社内 | 打ち合わせの開始と終わりの時間をきちんと守らない |

| 職場に落ちているゴミを拾わない | |

| 職場(自宅)デスクを汚くする | |

| 職場支給の筆記用具を私的に利用する | |

| 職場の複合機を業務以外に利用する | |

| 社用車を私的にゴルフ等に利用する | |

| 社内で特定人がパワハラを受けているのに、自分が次のターゲットにされるのをおそれ、見て見ぬふりをする | |

| 上司・同僚の間違いを見て見ぬふりをする | |

| お金 | (自営業者が)確定申告で業務に関係ないものを業務関連費として申告してしまう |

| 残業代の不正申告/過剰な経費申請/収入印紙の不正換金等をする | |

| 会社支給の携帯電話を私的利用する | |

| 社内の飲み会なのに接待費として不正計上する |

コンプライアンスが「クリエイティブ」な仕事に

コンプライアンスに関連する業務は、「クリエイティブ」な仕事とは遠い、コストセンターとして扱われがちな仕事であった。しかし、上記のようなインテグリティ理論を導入することで、組織・コミュニケーションが活性化され、業務効率が仮に1%でも向上したとする。業務効率の向上は売上・利益に直結するため、年商数百億円の企業であれば、インテグリティ導入による組織活性化と効率化は、数億円の利益増大に寄与するともいえる(筆者の経験では、そのような実感を得ている企業も多い)。

このように考えると、インテグリティを利用した組織の活性化により、コンプライアンス業務がプロフィットセンターになり、利益を生み出すクリエイティブな仕事となり得る。社長以下役員とコンプライアンス担当者は、その自覚を持ってもらいたい。

インテグリティを導入する場合のポイント

インテグリティを導入する際には、導入を推奨する者が「自分を棚に上げて」しまっては説得力を持たない。まずは、導入を主導する経営者自身やコンプライアンス担当役員・部署が、率先してインテグリティ理論を導入することが肝要である。

自発的な思考を促す

本稿で紹介したインテグリティ理論の骨子は、遺漏のないコミュニケーションの実現である。そのためには、「言われた/言ったことをやる」だけではなく、「期待されることをやる」ことを徹底したい。人間は常にミスをするし、完全ではない。「いつまでに仕上げる」と宣言した仕事も、何らかの事情で果たせない場合があり得る。その不測の事態に備え、事前に周りに援助を頼むなど、先回りした抜け目のないコミュニケーションが期待される。

多くのサラリーマンは、「自分が何をすべきか」までは考えても、それから先に一歩踏み込んだ「自分に何が期待されているか」までは考えない。しかし、「すべき」ではなくても「期待される」ことはある。たとえば、オフィスに誰かが落としたゴミが落ちていたとする。それを拾うことは、(就業規則上の義務や部門内で明確に求められていることではないので)「すべき」ではないかもしれない。しかし、社会人・組織人として、「期待されて」はいる。このようなきめ細かい・痒いところに手が届く振舞い・コミュニケーションが、組織のパフォーマンス向上に役立つ。

愛情のあるコミュニケーション

卑近な話で恐縮だが、筆者は3児の父で、かつ、法律事務所の経営者でもある。我が子を愛するように事務所のスタッフを愛そうと思うものの、現実的にはなかなか難しい。具体的には、子どもを褒め育てるのと同様にスタッフを褒めたいと思っても、思いどおりに部下を褒められないことが多い。「我が子を褒めて、部下を褒めない」のであれば、その違いはどこから来るのだろうか。やはり愛情の量が異なるのであろう。愛の反対は無関心である(マザー・テレサ)。部下の成長に無関心にならず、我が子に対する愛情と同様の愛情を注ぎたい。

なお、40代のミドルマネジメントの多くは、マッチョな昭和世代から「褒められずに」育った世代だ。そのため、部下を褒めることに慣れていない。しかし、昨今の20代30代の若手は、SNSなどで評価をもらって育ち、「褒められて当たり前」の承認欲求が強い世代だ。その世代間ギャップをミドルマネジメントが進んで埋める必要がある。ミドルマネジメントは、「褒められたことがないのに褒める」ことを強いられる、いわば損する世代と自覚すべきだ。

それでも、組織内のコミュニケーションを闊達にし、生産性を高めるためにもインテグリティを理解したコミュニケーションを実践してもらいたい。

違和感の積極的共有

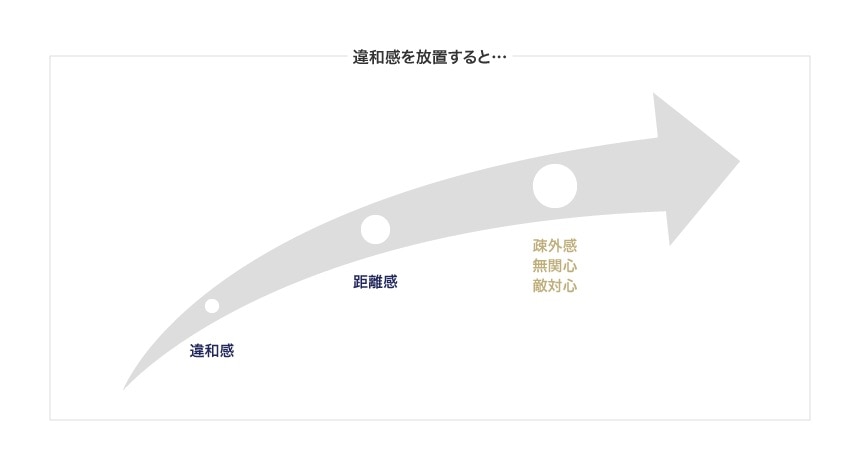

どんな組織においても、違和感を放置した状態は、完全ではない。「違和感」は、数か月で「距離感」になり、1年も経つと「疎外感・無関心・敵対心」に肥大化する。

それゆえ、違和感を早期かつ積極的に「共有」することが、コミュニケーションにおいて大事だ。コンプライアンスや内部通報の目的達成のためにSpeak up(とにかく声を上げよう)を奨励している企業も増えている。違和感の共有が求められているということだ。なお、京セラ、第二電電の創業者である稲盛和夫氏の経営哲学でも、和室での文字どおりの「膝詰め」による徹底的な腹蔵のないコミュニケーションが称揚されている 3。

コミュニケーションはハイリスク・ハイリターン/ローリスク・ローリターンなギャンブルといえる。多くの日系企業では、「知らぬが仏」「臭いものに蓋」「触らぬ神に祟りなし」的な消極的なメンタリティから、リスクを避けたコミュニケーションがはびこり、真の意味でのリターンを志向していなかった。経済が右肩上がりの時代で、「上司に気に入られること」が至高命題になり得た終身雇用制度においては、これでも一理があった。しかし、右肩上がりの経済成長は期待できず、終身雇用制度も昭和・平成の遺物になりつつある。保身を図ったコミュニケーションでは、コンプライアンスもインテグリティも発揮できない。

令和の今、旧弊を打破すべく、インテグリティ理論を用いて、ハイリスク・ハイリターンをねらう積極的なコミュニケーションを目指してみてはいかがだろうか。

-

MICHAEL C. JENSEN (2009)“Integrity: Without It Nothing Works” Rotman Magazine Fall 2009 ↩︎

-

メルセデス・ベンツ日本株式会社「インテグリティとコンプライアンス」 ↩︎

-

稲盛和夫「心を高める、経営を伸ばす 素晴らしい人生をおくるために」(PHP研究所、1989)など ↩︎

中山国際法律事務所