指針から読み解く、改正不正競争防止法の実務対応

第1回 限定提供データとは?定義や要件、禁止行為を具体例と共に解説

知的財産権・エンタメ 更新

目次

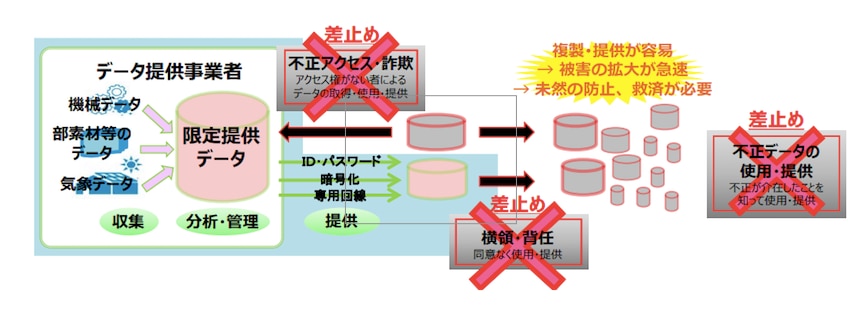

「限定提供データ」とは、限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性の要件を満たし、管理されている技術上または営業上の情報であって、秘密として管理されているものを除くものをいいます。不正競争防止法の「営業秘密」に該当しない場合であっても、限定提供データに該当すれば、不正な取得行為や不正な使用行為等の悪質な行為に対して、差止請求権、損害賠償額の推定等の民事措置が可能です。

限定提供データは、IoTやAIの普及に伴い、ビッグデータをはじめとするデータの利活用のますますの活性化が期待される中、安心してデータの利活用ができる環境を整備するため、平成30年の不正競争防止法改正により導入された法制度です。

本稿では、限定提供データの定義や限定提供データに関する不正競争行為について、具体例を示しながら解説します。

不正競争防止法の概要と平成30年改正の経緯

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保することを目的とした法律です。禁止の対象となる複数の行為が「不正競争行為」として定義され(2条1項各号)、それぞれについて、差止め・損害賠償などの民事措置が定められています(3条〜5条)。また、特に違法性の高い行為については、罰金等の刑事措置が定められています(21条)。

不正競争行為のうち、データに関するものが「営業秘密」と「限定提供データ」に関する不正競争行為です。平成30年の改正までは、営業秘密についてのみ規定されており、価値のあるデータであっても、特許法や著作権法の保護対象とならず、または、他者との共有を前提とするため「営業秘密」に該当しない場合、その不正な流通をくい止めることは困難でした。

そこで、平成30年不正競争防止法改正により、「限定提供データ」の不正な取得行為や不正な使用行為等、悪質性の高い行為に対する民事措置(差止請求権、損害賠償額の推定等)が規定されました。なお、刑事措置については、今後の状況を踏まえて引き続き検討すべきこととされ、導入は見送られています。

限定提供データとは

限定提供データとは、限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性の要件を満たし、管理されている技術上または営業上の情報であって、営業秘密を除くものをいいます。

この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。

ただし適用除外があり、「無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データ」は、要保護性を欠くことから、限定提供データに係る規制は適用されません。

その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

端的にいうと、下記のすべてに当てはまる情報が限定提供データに該当することになります。

- 事業者等が取引を通じて、特定の者に反復継続して提供することが想定されている(限定提供性)

- 電子化されていることで付加価値を有するに至っている(相当蓄積性)

- ID・パスワード等によりアクセス制限がされている(電磁的管理性)

- 技術上または営業上の情報

- 営業秘密ではない

- 無償で誰もが利用可能となっている情報(オープンなデータ)ではない

限定提供データに係る不正競争行為については、具体例を盛り込んだわかりやすいガイドラインとして「限定提供データに関する指針」(以下「指針」といいます)が公表されています。以下、上記①〜⑥について、指針に即して解説していきます。

業として特定の者に提供する情報(限定提供性)

限定提供データとして想定されているのは、ビッグデータ等を念頭に、商品として広く提供されるデータや、コンソーシアム内で共用されるデータなど、事業者等が取引等を通じて第三者に提供する情報です。

(1)「業として」

限定提供性のうち、「業として…提供」という要件は、現に反復継続的に提供している場合だけでなく、まだ提供していなくても、データ保有者に反復継続して提供する意思が認められる場合も含まれます(指針9頁)。

- データ保有者が繰り返しデータ提供を行っている場合(各人に1回ずつ複数者に提供している場合や、顧客ごとにカスタマイズして提供している場合も含む)

- データ保有者が翌月からデータ販売を開始する旨をホームページ等で公表している場合

- コンソーシアム内でデータ保有者が、コンソーシアムメンバーに提供している場合

(指針9頁)

(2)「特定の者に提供する」

さらに、「特定の者」に提供する情報である必要があるため、相手方を特定せずに無償で広く提供されているデータは対象となりません。

- 会費を払えば誰でも提供を受けられるデータについて、会費を払って提供を受ける者

- 資格を満たした者のみが参加する、データを共有するコンソーシアムに参加する者

(指針10頁)

電磁的方法により相当量蓄積されている情報(相当蓄積性)

「電磁的方法…により相当量蓄積され」という相当蓄積性の要件における「相当量」は、個々のデータの性質に応じて判断されることとなりますが、社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有するものが該当します。

その判断にあたっては、当該データが電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値、利活用の可能性、取引価格、データの創出・収集・解析・管理にあたって投じられた労力・時間・費用等が勘案されます(指針10頁)。

以下の具体例にも示されているとおり、ビッグデータ以外のデータも、相当蓄積性の要件を満たすことがあり得ると解されています。

- 携帯電話の位置情報を全国エリアで蓄積している事業者が、特定エリア(例:霞ヶ関エリア)単位で抽出し販売している場合、その特定エリア分のデータについても、電磁的方法により蓄積されていることによって取引上の価値を有していると考えられるデータ

- 自動車の走行履歴に基づいて作られるデータベースについて、実際は当該データベースを全体として提供しており、そのうちの一部を抽出して提供することはしていない場合であっても、電磁的方法により蓄積されることによって価値が生じている一部分のデータ

- 大量に蓄積している過去の気象データから、労力・時間・費用等を投じて台風に関するデータを抽出・解析することで、特定地域の台風に関する傾向をまとめたデータ

- 分析・解析に労力・時間・費用等を投じて作成した、特定のプログラムを実行させるために必要なデータの集合物

(指針11頁)

なお、保有者のほうで相当量蓄積されているだけでは足りず、利用者が利用したデータが「相当蓄積性」の要件を充足しない場合には、保護が否定されることになると考えられます 1。どの程度、蓄積されれば「相当量」に該当するのかについては、電磁的方法による蓄積、管理による付加価値がいまだ生み出されていないような規模にとどまる場合には、「相当量」とはいえず、また、合理的な範囲内の手作業でも到達し得る量の場合には、この要件を満たさないといえるでしょう 2。

電磁的方法により管理されている情報(電磁的管理性)

「電磁的方法により…管理され」という電磁的管理性の要件を満たすためには、データ提供時に施されている管理措置によって、当該データが特定の者に対してのみ提供するものとして管理するという保有者の意思を第三者が認識できるようにされている必要があります(指針11頁)。

指針は、具体的な措置として、データ保有者と当該保有者から提供を受けた者(特定の者)以外の者がデータにアクセスできないようにする措置、つまりアクセスを制限する技術が施されていることが必要であるとしています。また、「アクセス制限は、通常、ユーザーの認証により行われ、構成要素として、ID・パスワード(Something You Know)、ICカード・特定の端末機器・トークン(Something You Have)、生体情報(Something You Are)などが用いられる」ほか、「専用回線による伝送も同様にアクセスを制限する技術に該当するものと考えられる」としています。

なお、「電磁的」な管理が要求されることから、データが記録された媒体を鍵のかかる倉庫に保管しているといった管理だけでは、「電磁的管理性」の要件を満たさないと考えられます。

- ID・パスワードを用いたユーザー認証によるアクセス制限

- ID・パスワードand/or指紋認証and/or顔認証等の複数の認証技術を用いたユーザー認証によるアクセス制限

- データを暗号化した上で、顔認証技術を用いたユーザー認証によってアクセスを制限する方法

- VPNを使用し、ID・パスワードによるユーザー認証によってアクセスを制限する方法

- 初期にID・パスワード設定によるアクセス制限が行われたうえ、以後はセンサー間でリアルタイムにデータの授受が行われる場合

- DVDで提供されているデータについて、当該データの閲覧はできるが、コピーができないような措置が施されている場合

(指針13頁)

技術上または営業上の情報

「技術上または営業上の情報」には、利活用されている(または利活用が期待される)情報が広く該当します。

(技術上の情報)

- 地図のデータ

- 機械の稼働データ

- AI技術を利用したソフトウェアの開発(学習)用のデータセット(学習用データセット)

- 上記の学習から得られる学習済みモデル

- 消費動向データ

- 市場調査データ

(指針14頁)

違法な情報や、これと同視し得る公序良俗に反する有害な情報は、保護の対象となる「技術または営業上の情報」には該当しないと解されています(指針14頁)。

「営業秘密を除く」について

(1)限定提供データと営業秘密の違い

「限定提供データ」の保護対象となる情報について、平成30年の制度創設時点では、「限定提供データ」には、「秘密として管理されているものを除く」と規定されていましたが、令和5年の不正競争防止法改正において、「営業秘密を除く」に改正されました。

「限定提供データ」と「営業秘密」の区別をわかりやすくいうと、「限定提供データ」は、「相当量蓄積された」アクセス制限はされているが秘密管理はされていない電子データであり、「営業秘密」は、秘密管理された非公知の情報であり、電子化されている必要はなく、また相当量蓄積されている必要もない、ということになります。

「限定提供データ」「営業秘密」として認められるための要件の整理

| 限定提供データ | 営業秘密 | |

|---|---|---|

| 相当量蓄積性 | 必要 | 不要 |

| 秘密管理性 | アクセス制限は必要とされている | 必要 |

| 電子化 | 必要 | 不要 |

また、どのような行為が不正競争行為として規律されるかについては、「営業秘密」の場合、①「悪意」ある転得者だけでなく「重過失」ある転得者の行為も規制の対象とされている点(不正競争防止法2条1項8号・同9号)、②刑事罰規定が存在する(不正競争防止法21条、22条)点において、「限定提供データ」に関する規制より、情報の保有者に対する保護が厚いということができます(5で後述するとおり、「限定提供データ」では、「重過失」があっても「悪意」がなければ規制の対象とはなりません(不正競争防止法2条1項11号・12号・14号・15号))。

(2)実務上の考え方

「限定提供データ」の保護対象となる情報について、「営業秘密を除く」に改正されたことの趣旨は、法適用の場面において、2つの制度による保護が重複して及ばないことを意味するものであり、実務上は、両制度による保護の可能性を見据えた管理を行うことは否定されるものではありません(指針15頁)。

したがって、私見ですが、一般論としては、これまで営業秘密として自社で利用していた情報を、1社ないし数社に提供するからといって、ただちに秘密管理を止めて「限定提供データ」として保護しようとする必要はなく、たとえば、当該第三者と秘密保持契約を締結することが可能であり、情報の非公知性を維持できるような場合には、まずは営業秘密による保護を求めることができるように秘密管理を行うことでよいのではないかと考えます。

この点、平成31年1月23日に改訂された「営業秘密管理指針」(経済産業省)においても、営業秘密を企業内外で共有する場合の「秘密管理性」の考え方について、「複数企業で共同研究開発を実施する場合等、複数の他の企業に自社の営業秘密たる情報を開示することが想定されるが、その場合、自社の秘密管理意思を示すためには、開示先である共同研究開発に参加する複数企業等を当事者としたNDA(筆者注:秘密保持契約)を締結することが有効であると考えられる」旨が記載されており、情報の開示先が限定されている場合には、秘密管理性が失われるものではないことを前提とした説明がなされています(営業秘密管理指針15頁)。

無償で公衆に利用可能となっている情報(オープンなデータ)と同一でない情報

「無償で公衆に利用可能となっている情報(オープンなデータ)と同一」の情報は、要保護性を欠くことから、当該データを取得し、またはその取得したデータを使用もしくは開示する行為は、規制の対象から除外されています(不正競争防止法19条1項9号ロ)。

「無償」とは、データの対価を支払う必要がないことですが、金銭の支払いに限られず、データの提供を受ける身返りとして何らかの反対給付が求められる場合は、「無償」には該当しません。指針は、以下のとおり、公衆に利用可能でないデータと、公衆に利用可能なデータとに分けて、原則として「無償で公衆に利用可能となっている情報」に該当すると考えられる具体例を整理しています。

具体例

※下表の太枠部分が「無償で公衆に利用可能な情報」に該当(指針16頁)

| 外部に提供する情報のうち、 | 公衆に利用可能でない (特定の者しかアクセスできない) |

公衆に利用可能 (誰でもアクセスできる) |

|---|---|---|

| 有償 |

|

|

| 無償 |

|

|

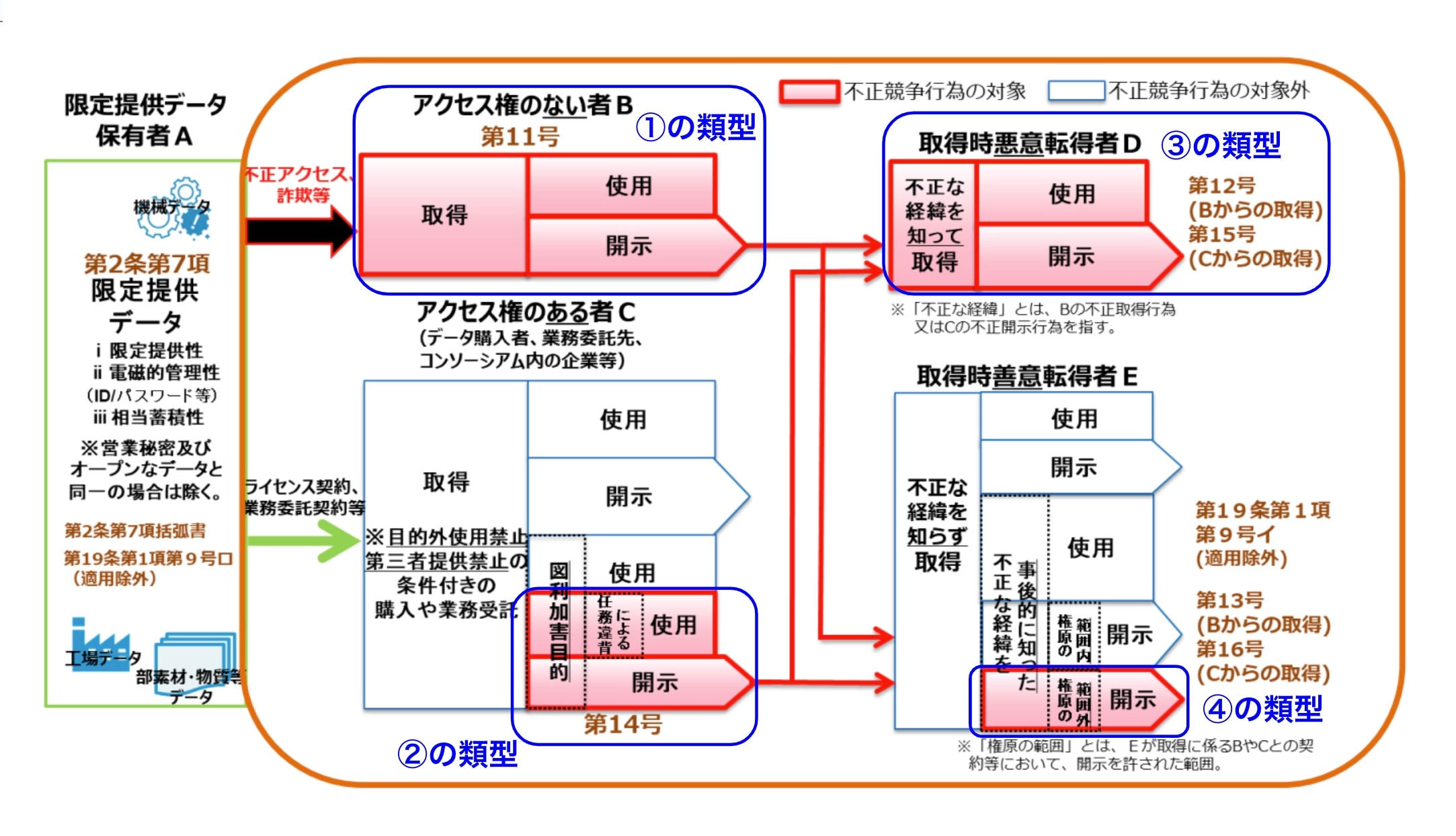

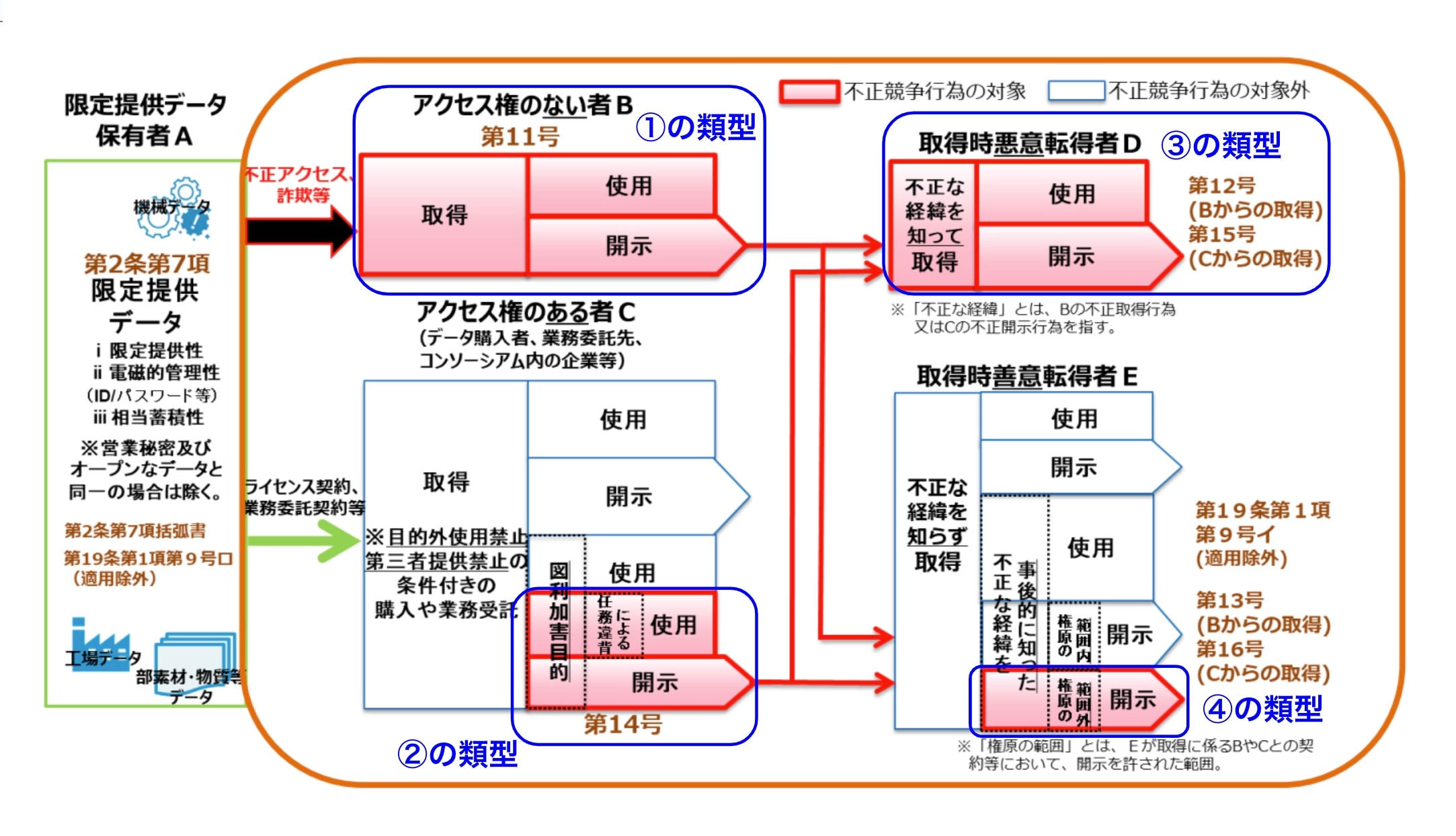

限定提供データに関する不正競争行為とは

不正競争防止法は、「限定提供データ」に係る行為について、データ保有者の保護と取引の安全の調和を図る観点から、限定提供データ保有者の利益を直接的に侵害する行為等の悪質性の高い行為を「不正競争」として規定しています(不正競争防止法2条1項11号~16号)。これらの不正競争行為は以下の4つの行為類型に分けられます。

- 不正取得類型

- 著しい信義則違反類型

- 取得時悪意転得類型

- 取得時善意転得類型

限定提供データに関する不正競争行為の4類型

限定提供データに関する不正競争行為に共通する要件

まず、4つの不正競争行為に共通して規定されている「取得」、「使用」および「開示」(ただし、②の類型は「使用」と「開示」、④の類型は「開示」のみが規制対象)の意味を明らかにします。

「取得」とは

「取得」とは、データを自己の管理下に置くことをいい、データが記録されている媒体等を介して自己または第三者がデータ自体を手に入れる行為や、データの映っているディスプレイを写真に撮る等、データが記録されている媒体等の移動を伴わない形で、データを自己または第三者が手に入れる行為の双方が該当します(指針20頁)。

- サーバや媒体に保存されているデータを自分のパソコンやUSBメモリにコピーする行為

- 自己のアカウントに係るクラウド上の領域などでデータを利用できる状態になっている場合

- (その場合、自己のパソコンやUSBメモリにダウンロードせずとも「取得」に該当しうる。)

- 社内サーバに保存されているデータを他の媒体にコピーする行為

- データが記録された電子ファイルを添付したメールを他者に依頼して送付させ、受信する行為(当該ファイルにアクセス制限等はかかっておらず、メールを開封すればデータの中身が分かることが前提)、又は当該メールを第三者に転送し、受信させる行為(第三者に「取得」させる行為)

※なお、データにアクセスできるID・パスワードのみを入手した場合(データそのものは入手していない場合)は「取得」には該当しないと判断されるが、「取得」の蓋然性が高い場合、すなわち「営業上の利益を…侵害されるおそれ」(法3条)がある場合においては、「取得」に対する予防的差止請求を行うことができる。 - データを紙にプリントアウトして持ち出す行為

- データを開いたパソコンのディスプレイの写真やビデオを撮影する行為

(指針20頁)

「使用」とは

「使用」とは、データを用いる行為であり、データの作成、分析等に用いる行為が該当すると考えられます(指針20頁)。

- 取得したデータを用いて研究・開発する行為

- 取得したデータを用いて物品を製造し、又は、プログラムを作成する行為

- 取得したデータからAI技術を利用したソフトウェアの開発(学習)用の学習用データセットを作成するために分析・解析する行為

- 取得したデータをAI技術を利用したソフトウェアの開発に利用する行為

- 取得したデータを用いて新たにデータベースを作成するべく、検索しやすいように分類・並び替えを行う行為

- 取得したデータに、データクレンジング等の加工を施す行為

- 取得したデータと、別途収集した自己のデータを合わせ整理して、データベースを作成する行為

- 取得したデータを用いて営業(販売)活動を行う行為

(指針20頁)

なお、指針は、取得したデータを使用して得られる成果物が規制の対象となるかどうかについて、以下のように述べています(指針21頁)。

ただし成果物が、取得したデータをそのまま含むデータベース等、当該成果物が取得したデータと実質的に等しい場合や実質的に等しいものを含んでいると評価される場合には、当該成果物を使用する行為は、取得したデータの「使用」に該当すると考えられる。

「開示」とは

「開示」とは、データを第三者が知ることができる状態に置くことをいいます。実際に第三者が知ることまでは必要がなく、必ずしも「開示」の相手方が「取得」に至っていることも必要ではありません。たとえば、誰でも閲覧可能なホームページにデータを掲載した場合にも、開示に該当するものと考えられます(指針21頁)。

取得したデータを使用して得られる成果物(データを学習させて生成された学習済みモデル、データを用いて開発された物品等)が、もはや元の限定提供データとは異なるものと評価される場合には、その譲渡等の行為は不正競争には該当しません(指針22頁)。

- データを記録した媒体(紙媒体を含む)を第三者に手渡す行為

- 第三者がアクセス可能なホームページ上にデータを掲載する行為

- データが記録された電子ファイルを第三者にメールで送付する行為(メールが開封されるか否かは問わない)

- 取得したエクセル形式のデータをPDFに変換して保存しているサーバにおいて、当該データへの第三者へのアクセス権を設定する行為

- データをサーバに保存した上で、当該サーバにアクセスするためのパスワードをそのサーバの所在とともに第三者に書面又は口頭で教示する行為

- 大量のデータをタブレットやスマートフォン等のディスプレイやスクリーン上に表示させ、それを第三者に閲覧させる行為

(指針22頁)

限定提供データに関する不正競争行為の4類型

次に、規制の対象となる4つの行為類型について順に解説していきます。

| 行為類型 | 具体的な行為 |

|---|---|

| ① 不正取得類型 「限定提供データ」へのアクセス権限のない者による不正行為類型 |

窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを「取得」し、または不正取得行為により取得した限定提供データを「使用」しもしくは「開示」する行為 (以下の図の「アクセス権限のない者B」の行為) |

| ② 著しい信義則違反類型 「限定提供データ」へのアクセス権限のある者による不正行為類型 |

限定提供データの保有者からデータを示された者が、不正の利益を得る目的またはデータ保有者に損害を加える目的(図利加害目的)で、当該データの管理に係る任務に違反してデータを「使用」し、または「開示」する行為 (以下の図の「アクセス権限のある者C」の行為) |

| ③ 取得時悪意の転得類型 不正行為が介在したことを知って「限定提供データ」を取得した者(転得者)による不正行為類型 |

取得する限定提供データについて不取得示行為が介在したことを知っている者が、当該データを「取得」し、またはその取得したデータを「使用」しもしくは「開示」する行為 (以下の図の「取得時悪意転得者D」の行為) |

| ④ 取得時善意の転得類型 不正行為が介在したことを取得後に知った者が、契約の範囲を超えて「限定提供データ」を開示する行為類型 |

取得時に不正行為が介在したことを知らずに取得した者が、その後、不正行為の介在を知った場合に、取引によって取得した権原の範囲を超えて「開示」する行為 (以下の図の「取得時善意転得者E」の行為) |

不正取得類型

不正取得類型は、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを「取得」し、または不正取得行為により取得した限定提供データを「使用」しもしくは「開示」する行為類型です(不正競争防止法2条1項11号)。単なる「取得」行為を規制対象としているわけではなく、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段によって限定提供データを「取得」する行為、そして、そのような不正な手段によって取得されたデータを「使用」、「開示」する行為を規制の対象としています。

「その他の不正の手段」の最たる例が、不正アクセス禁止法に違反するような態様(ハッキング等)で入手する場合です。「不正な手段」に該当するかどうかについて、指針は、次のとおり整理しています。たとえば、ウイルスが混入しているなどデータ自体が有害である可能性が生じた際にデータの取得を行う場合など、セキュリティー対策、修理、保守等、正当な目的がある場合には、不正の手段による取得には該当しないことになると解されます。

- データが保存されたUSBメモリを窃取する行為

- データ保有者の施設に侵入して、データを紙にプリントアウトして、又は、自らのUSBメモリにコピーして保存し、持ち去る行為

- 正当なデータ受領者を装い、データ保有者に対して、データを自己の管理するサーバに格納するよう指示するメールを送信し、権原のある者からのメールであると誤解したデータ保有者に自己のサーバにデータを格納させる行為

- データ保有者にコンピュータ・ウイルスを送り付けて、同社管理の非公開のサーバに保存されているデータを抜き取る行為

- 他社製品との技術的な相互互換性等を研究する過程で、自社製品の作動を確認するために当該他社のパソコンにネットワークを介して無断で入り込んで操作し、パスワードを無効化してデータを取得する行為

- データにアクセスする正当な権原があるかのように装い、データのアクセスのためのパスワードを無断で入手し、データを取得する行為

- ゲーム機等の修理業者が、ゲーム機や端末の保守・修理・交換の過程でその機器に保存されているプロテクトの施された限定提供データを必要な範囲でバックアップし、修理等の後にまた元に戻せるように、プロテクトを(不正アクセス禁止法に抵触しない方法で)解除する行為(ゲーム機の販売時にプロテクト解除の可否を明示的に定めていないものの、修理業者が機器の製造者の許諾等を逐一得ていないケース)

- 他社製品との技術的な相互互換性等を研究する過程で、市場で購入した当該他社製品の作動を確認するため、ネットワークにつなぐことなく(不正アクセス禁止法に抵触しない方法で)当該製品のプロテクトを解除し、必要な範囲で限定提供データを取得する行為(製品の販売時にプロテクト解除の可否を明示的に定めていないものの、相互互換性を取る必要のある企業全てに承諾を取ることは必ずしも可能ではないケースも想定される)

※なお、電磁的管理を回避するだけで、当該管理のかかったデータを手に入れるわけではない場合は、そもそも本号における「取得」には該当しないと考えられる。

※プロテクト解除が明示的に許容されている場合や依頼・承諾に基づいてプロテクト解除がなされている場合は、「限定提供データを示された場合」(法2条1項14号)のデータの取得に該当する。

- 特定者向けに暗号化されたデータが蓄積されているサーバの滅失のおそれ(ウイルス感染、水没等の危険)が生じ、(サーバ運営者とデータ保有者が異なる場合に)サーバ運営者が、データ保有者の事前の承諾なく緊急的にその暗号鍵を解除し、他のサーバにバックアップを取る行為

- ウイルスが混入しているなどデータ自体が有害である可能性が生じた場合に、その確認及び対策を講じる必要から、データ保有者の許可を得ずに限定提供データの取得を行う行為

- 商品の3D形状に関するデータが限定提供データであるケースにおいて、そのデータを用いて3Dプリンタで製造した商品が販売されている場合、その商品を購入した者が3Dスキャナで商品を計測して形状のデータを取得する行為

(指針24~25頁)

著しい信義則違反類型

著しい信義則違反類型は、限定提供データの保有者からデータを適法に示された者が、不正に利益を得る目的またはデータの保有者に損害を加える目的(以下「図利加害目的」といいます)をもって、データ管理に係る任務に違反してデータを「使用」する行為、または、「開示」する行為類型です(不正競争防止法2条1項14号)。

ややわかりにくいですが、以下の(a)と(b)の双方を満たす「使用」行為と、以下の(a)を満たす「開示」行為が、禁止の対象となります(指針27~35頁)。

(b)限定提供データの管理に係る任務に違反して行う行為であること

(1)図利加害目的

(a)「図利加害目的」は、限定提供データ保有者からライセンス契約や業務委託契約等に基づき正当に取得したデータを使用または開示する行為について、適正な行為を過度に萎縮させることのないよう、単なる契約違反を超えて「不正競争」に該当する場合を限定する主観的要件です。したがって、指針は、「図利加害目的要件の該当性の判断に当たっては、当該使用又は開示行為が限定提供データ保有者から許されていないことが当事者双方にとって明らかであって、それを正当取得者が認識していることが前提となる」として、具体的には、次のように、慎重な認定が行われるべきことを指摘しています(指針27頁)。

図利加害目的の有無の判断

| 使用 | 開示 | ||

|---|---|---|---|

| 有 | (ⅰ) | 契約の内容等から当該態様で使用してはならない義務が当事者にとって明らかであり、 | 契約の内容等から第三者開示禁止の義務が当事者にとって明らかであり、 |

| それを認識しているにもかかわらず、 | |||

| (ⅱ) | 当該義務に反して、自己または第三者の利益を得る目的またはデータ保有者に損害を与える目的をもって、取得したデータを使用または開示する行為。 | ||

| 無 | (ⅲ) | 正当な目的がある場合 | |

指針27頁によれば、上記(ⅰ)および(ⅱ)の要件を満たす場合、すなわち、保有者から許されていない使用または開示であることが当事者にとって明らかであり、それを認識しているにもかかわらず、自己または第三者の利益を得る目的またはデータ保有者に損害を与える目的をもって、取得したデータを使用または開示する場合は、図利加害目的があると考えられます。

(2)データ管理に係る任務

(b)「データ管理に係る任務」とは、当事者間においてデータの保有者のためにする委託信任関係があることをいい、たとえば、限定提供データの保有者のためにデータ加工を請け負うことなどを指します。

取得時悪意の転得類型

取得時悪意の転得類型は、「その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って」または「限定提供データ不正開示行為であることもしくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って」、限定提供データを「取得」し、またはその取得した限定提供データを「使用」し、もしくは「開示」する行為です(不正競争防止法2条1項11号・12号・14号・15号)。

「営業秘密」に対する規制においては、「悪意」に加え、重大な過失によって不正取得等が介在したことを転得者が知らなかった場合も「不正競争行為」となりますが、「限定提供データ」については、重過失があっても悪意がなければ不正競争行為とはなりません。これは、取引の安全を重視し、不正の経緯の有無の確認等の注意義務や調査義務を転得者に課さないようにしたものと説明されています(指針37~38頁)。また、不正行為の介在について真偽が不明であるにとどまる状態は「悪意」とはいえません(指針38頁)。

この類型は、不正行為が介在したことを知って、限定データを取得すること、すなわち、「取得」時に「悪意」であることが要件とされており、「取得」と「悪意」のタイミングが重要となります。この点について、指針は次のとおり整理しています。

(送付型のデータ取得)

データ提供者と契約を結ぶと、データ提供者からデータが送信され、転得者が受信する態様において、以下の行為が行われた場合を想定。この場合、原則、「取得」は「3」であり、「取得時悪意の転得類型」に該当すると考えられる。

1:データ提供者との契約締結

2:「悪意」に転じる

3:送信されたデータを受信

(アクセス型のデータ取得)

データ提供者と契約を結ぶと、データ提供者からデータ提供サーバにいつでもアクセス可能となる認証用のID・パスワードが提供され、転得者自らがサーバにアクセスしデータを入手する態様において、以下の行為が行われることを想定。この場合、原則、「取得」は「4」であり、「取得時悪意の転得類型」に該当すると考えられる。

1:データ提供者との契約締結

2:ID・パスワードを入手(このID・パスワードによりいつでもサーバにアクセス可能)

3:「悪意」に転じる

4:ID・パスワードを用いて提供者のサーバにアクセスし、データをダウンロード

(指針40頁)

さらに、指針は、データを継続的に転得し第三者に開示(提供)するサービスを行う事業者は、不正行為の介在について悪意となった後に、何ら対応することなく引き続きデータの転得や開示を行った場合、当該行為が不正競争に該当することになるため、自らのサービスの停止を余儀なくされることにもなりかねないため、たとえば以下のような対応が考えられると指摘しています(指針41頁)。

- 不正行為の介在について悪意となった場合には、正当なデータ保有者と改めて契約を行い、引き続きデータの取得・開示を行えるようにする。

- 自らのサービスの停止につき提供サービスに関する契約違反として債務不履行責任が問われることのないよう、あらかじめ、提供サービスに関する契約に「本サービスによって提供するデータについて、当社が不正行為の介在等を知った場合には、当該データの提供を停止できる」旨を規定しておく。

取得時善意の転得類型

取得時善意の転得類型は、取得時に不正行為が介在したことを知らずに取得した者が、その後、不正行為の介在を知った場合に、データ提供者との契約(権原)の範囲を超えて開示する行為類型です(不正競争防止法2条1項13号・16号、19条1項9号イ)。

取得後に悪意に転じた転得者については、拡散により保有者が甚大な損失を被るおそれがある「権原の範囲」を超えた開示行為に限定して、「不正競争行為」に該当するものとされています(不正競争防止法19条1項9号イ)。

「権原の範囲内」の意義について、指針は、限定提供データを取得した際の取引(売買、ライセンス等)において定められた条件(開示の期間、目的、態様に関するもの)の範囲内という意味であり、形式的に契約期間が終了するものの、契約関係の継続が合理的に期待される契約の場合、継続された契約は「権原の範囲内」であると考えられるとしています(指針42頁)。

- 解約の申し出がない限り同一の契約内容で契約が更新され、取得したデータの契約期間内における第三者提供が可能とされている自動更新契約を締結し、悪意に転じた後に自動更新を行い、更新後に悪意に転じる前に取得したデータを第三者提供する場合

- 契約期間は明示されておらず、月額料金を払い続ける限りデータを第三者提供可能であるとして提供されるサービスにおいて、悪意に転じた後に料金の支払いを行い、翌月に悪意に転じる前に取得したデータを第三者提供する場合

(指針42頁)

限定提供データに関する実務上のポイント

ここまで、「限定提供データに関する指針」を基に限定提供データについて説明してきましたが、指針の冒頭に記載があるとおり、指針は法的拘束力を持つものではありません。法解釈については、裁判所が具体的な事例において、指針制定の経緯や内容を考慮して判断を示すことが期待されます。今後の裁判実務の動向を注視していくことが必要です。

限定提供データを提供する際の契約上の留意点

5-2(1)で述べたとおり、図利加害目的の判断にあたっては、当該使用または開示行為が限定提供データ保有者から許されていないことが当事者双方にとって明らかであって、それを正当取得者が認識していることが前提となっています。

これは、限定提供データの保有者からすれば、データを提供する際の契約書において、データの利用が許容される範囲を契約において明確に規定しておかず、曖昧にしたままだと、データを提供した相手方が、意図しない態様でデータを利用しても、不正競争防止法の救済を求められなくなるおそれがあることを意味します。したがって、データ保有者としては、データを第三者に提供する際、契約において、使用や開示が許容される範囲を明確にしておくことが望まれます。

(1)X(データ保有者)は、Y(データ利用者)が、第◯条に規定する◯◯を開発する目的で本件データを利用することを許諾する。

(2)Y(データ利用者)は、X(データ保有者)の書面による事前の同意を得た場合に限り、前項の目的を達するために、本件データを第三者に開示することができる。

(3)前項に基づき第三者に本件データを開示する場合、Y(データ利用者)は、本契約上自らが負うのと同等の義務を当該第三者に課すものとする。

外国での不正競争行為と不正競争防止法の適用範囲

限定提供データに関する4類型の不正競争行為は、不正競争防止法に基づき、民事措置(差止請求、損害賠償請求等)の対象となります。では、日本国外に設置されたサーバにデータが保存されている場合や、不正競争行為に該当する行為の一部が外国で行われるような場合は、果たして日本の不正競争防止法が適用できるのでしょうか。

日本の不正競争防止法の適用範囲については、法の適用に関する通則法により定まることになります。従前の通説的な見解に基づけば、不正競争防止法に基づく民事上の請求(訴え)の法律関係の性質は不法行為であり、不法行為に関する通則法の規定である17条や20条が適用されることになると考えられます。具体的には以下のとおりです。

| 行為類型 | 適用される法律 |

|---|---|

| ① 不正取得類型 | 法の適用に関する通則法17条 ※「加害行為の結果が発生した地」が日本国内にあれば、原則として日本の不正競争防止法 |

| ③ 取得時悪意の転得類型 | |

| ④ 取得時善意の転得類型 | |

| ② 著しい信義則違反類型 | 法の適用に関する通則法17条、20条 ※「密接な関連がある他の地」が日本国内にあれば、日本の不正競争防止法が適用されることになる |

(不法行為)

第17条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

第20条 前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

なお、渉外的な事案において、日本の裁判所が裁判管轄を有するかどうかについては、国際裁判管轄に関する民事訴訟法の規定(同法3条の2以下)の適用により判断されることになります。

阿部・井窪・片山法律事務所