企業を不祥事から守る、組織的な危機管理広報の心構え

第2回 パブリック・リレーションズのプロが教える危機管理広報の準備と実践

危機管理・内部統制

目次

企業の危機管理を考えるうえで有効なパブリック・リレーションズの考え方や、PR会社が危機管理対応をどのように捉え実践しているのかを紹介する連載「企業を不祥事から守る、危機管理広報の心構え」の第2回は、危機管理広報(クライシス・コミュニケーション)について、解説します。

危機管理広報の心構え

危機管理は、経営が優先して取り組むべき重要課題である

社会・経済環境が複雑化する中で、企業や組織は大きなトラブルに発展しかねない危険性(リスクあるいはクライシス)を常に潜在的に抱えています。そのため企業や組織は、常日頃からトラブル、事件、事故を未然に防ぐ対策を講じておくことが必要です。

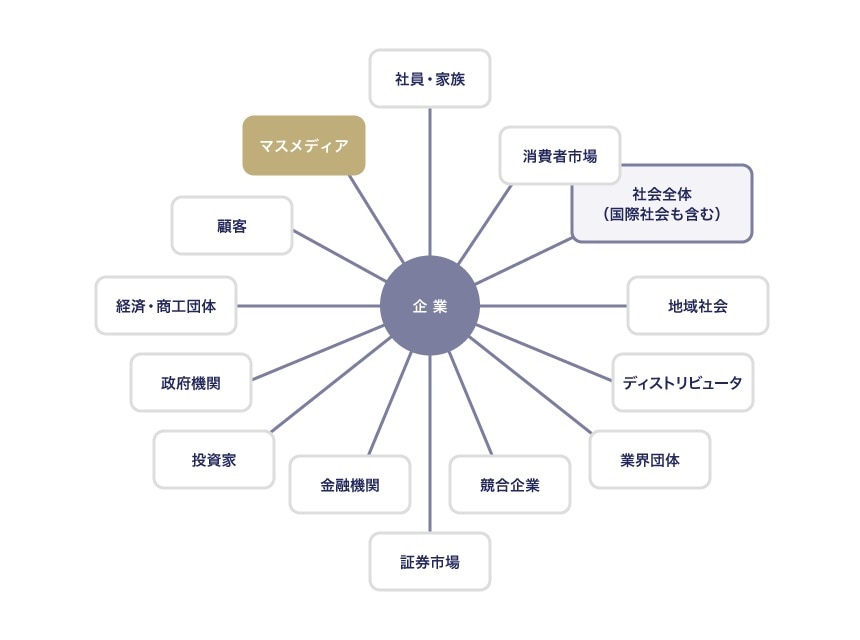

同時に、これらの好ましくない事態が発生した場合に、いかに迅速に的確な対応がとれるかが、その後の企業の命運を左右することになります。その際、顧客をはじめとするステークホルダー【図1】との緊密なコミュニケーションは、信頼するに値する企業としてのイメージを高めることにもなりますが、対応を誤ると商品不買運動や株価下落、従業員の会社に対する不信感の増大を招き、企業経営にダメージを与えかねません。

【図1】企業を取り巻くステークホルダー(パブリック)

こうしたリスクやクライシスへの一連の対応である危機管理は、企業トップやパブリック・リレーションズ(PR)、広報担当者が最も優先して取り組むべき重要課題の一つです。

ところが、事件や事故が発生して初めてその重大性に気づくといった企業がほとんどです。不祥事により2001年と2002年に相次いで倒産した米国のエンロンやワールドコムの例にとどまらず、危機対応の稚拙さにより巨大企業が簡単に崩壊するといったことが現実に起こっています。

企業がこれから厳しい競争社会を生き抜いていくためには、危機管理システムを構築し、事前にリスク要因を収集、冷静沈着な分析力に基づいたリスク回避やその最小化に向けた努力を積み重ねていく姿勢が欠かせません。インターネットによって悪い評判が一気に広まる現在であればなおさらです。

ステークホルダーを意識したコミュニケーションが求められる

【図1】に示されるように企業は多くのステークホルダーに囲まれています。危機管理広報においては、とりわけメディア・リレーションズが重要となります。ほとんどのステークホルダーは、企業が直面するクライシスについて、その多くをメディアを通して知ることになり、クライシスに対するメディアの評価や論評が、顧客や消費者、金融市場、政府機関などのステークホルダーに大きな影響を与えるためです。

メディアへの基本的な対応姿勢は的確、迅速、誠実に

初動時のメディア対応が危機管理の成否を左右する

一般的にメディアへの初動対応は、危機発生後30分以内(メディアへの第一報提供までの時間)が勝負といわれています。航空業界では、世界のどの場所で危機が発生しても7分で対応できる体制をとっているところもあり、この時間を達成するために日頃からグローバル・ベースのトレーニングを積んでいます。

たとえば、工場火災などが発生した場合、本社をはじめとした意思決定を行う部署は、関係当局への連絡、現場からの火災発生の状況や詳細な経過を把握、場合によっては周辺住民の避難誘導などの対策を講じ、同時並行的にメディアへの連絡を行うという、一連の作業を30分以内で一通りすませなければならないということです。

経営トップの強力なリーダーシップ

危機発生時に素早い対応をとるためには、経営トップの強力なリーダーシップが求められます。しかし、現実には経営トップの意思決定のスピードは遅い傾向にあり、悩ましい問題です。特に厳しい企業内競争を生き抜き、ようやく経営者となった場合は、その座に対して強い執着心を持つと思われ、自らの引責をも視野に入れて正面から問題解決へ立ち向かうことには消極的になりがちです。その結果、さらなる事態の悪化を招くことになります。

しかし、近年では日本企業の中でも特にグローバル企業では危機管理に対する著しい意識の高まりが見られます。熾烈な企業間競争を生き残るため、法的な支援を行う弁護士だけでなく、パブリック・リレーションズ(PR)の専門家や危機管理の実務家から第三者的(ニュートラルな)立場による意見を経営の意思決定に取り入れるケースが多く見られます。

米国では、重大な事態が発生した場合に、外部コンサルタントを招へいし、常に冷静で客観的なアドバイスを受ける環境づくりを行うことが一般的です。一刻を争う危機管理には高度な専門経験が求められ、同時多発的に起こる難題に、限られた時間で対応するには経験豊かな外部のPR専門家のアドバイスは必須となります。

危機管理広報体制の構築

危機管理プログラム

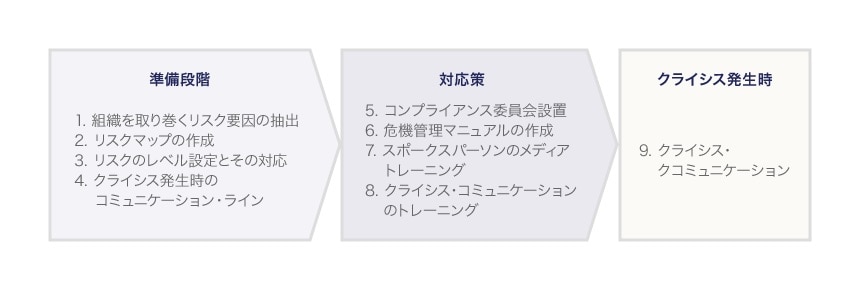

危機管理広報の体制を構築するための、「危機管理プログラム」は、大きくわけると、準備段階→対応策→クライシス発生時の3つで構成されます(【図2】参照)。

【図2】危機管理プログラム

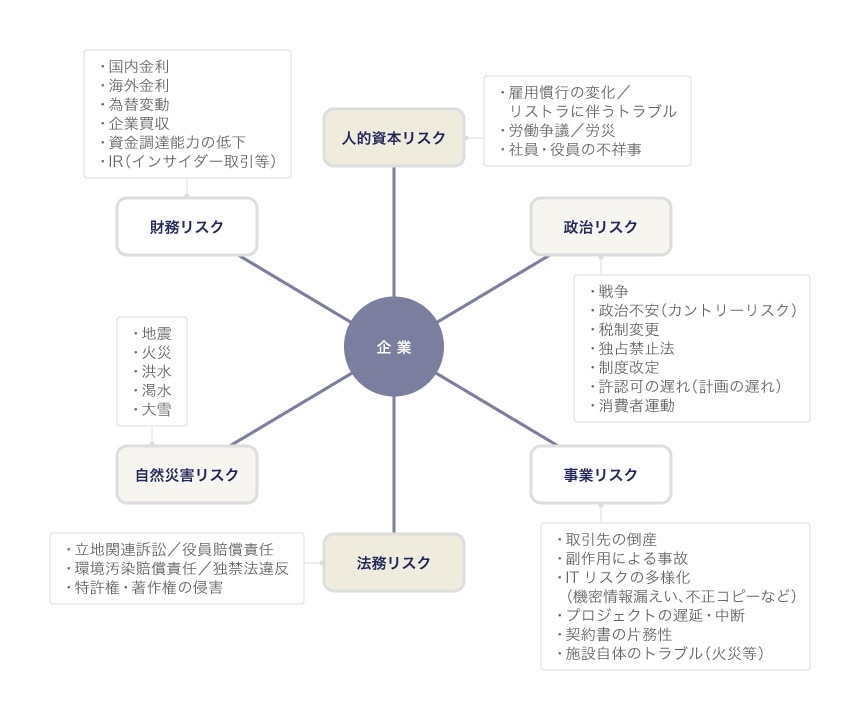

危機回避につながる危機管理プログラムを構築するには、「第1回 危機管理対応には法的な視点だけでなく、社会の視点が求められる」でご説明した準備段階におけるイッシュー(課題)の抽出や、リスクやクライシス要因の収集(【図3】参照)に加え、迅速で冷静沈着な分析などが欠かせません。

準備段階においては、たとえば法務・コンプライアンス部門などが抽出しているリスク要因とその緊急度がすでにある場合でも、PRの観点からみたレピュテーション・リスクなどについても考慮されているかどうかを改めて確認する必要があります。

対応策では、危機管理マニュアルはクライシス状況下で様々なステークホルダーに素早く適切に対応できることを意識した、実用的なものであることが求められます。その性質上、経営に近い経営企画系部門や広報部門を中心に作成する企業が多いです。もちろん、ステークホルダーには規制官庁や法執行機関が含まれることもあり、法務部門からの法律的視点も重要です。

メディア・トレーニングやクライシス・コミュニケーションのトレーニングは、PR会社など外部の専門家を招き、記者会見やインタビューなど危機対応時のメディアからの厳しい追求への適切な対応方法を、記者の経験者などを入れて本格的に訓練するもので、主に広報部門が主導して行われます。

【図3】リスクやクライシス要因

東日本大震災を教訓とした危機管理体制の構築

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、巨大地震と大津波による直接の被害だけでなく、思わぬ二次災害をもたらしました。壊滅状態となった福島第一原子力発電所の姿によって、安全神話に基づいた原発先進国日本のイメージは脆くも崩れ去り、危機管理不能の国という印象を与えたのです。

福島原発に関する主要な情報源は、首相官邸をはじめ安全委員会(内閣府)、原子力安全・保安院(経済産業省)、東京電力などと複数ありました。異なった場所からの情報発信は正確性を欠き、発表のタイミングのズレによって混乱を広げました。

その結果、最も重要な官邸から発信される情報内容に齟齬をきたし、風評被害の元凶にすらなっていました。この震災から得た教訓は、危機管理時の情報の一元化と広報部門によるコミュニケーションの統合化です。

東日本大震災は広報部門の危機管理体制・対応にも大きな影響を与えました。財団法人経済広報センターが2012年3月にまとめた第11回「企業の広報活動に関する意識実態調査報告書」では、企業が東日本大震災を契機に、広報に関して具体的に見直したものとして、以下の項目をあげています。

- 広報に関する危機管理体制(経営企画部門所管のBCP・事業継続計画の確認/危機管理マニュアルの作成や見直しなど)の現状確認と構築

- 広報人員配置の見直し

- 「本社以外への広報担当者の配置」「地域広報体制の整備」など、有事の際に本社以外でも適切な広報活動が継続できるような体制を敷く

- 情報の受発信手法の見直し

- 広報として、「必要な情報の早期入手のための方法検討」や「情報発信の見直し(Facebook/Twitterの活用)」)、「情報発信機能の強化・早期化」など

- その他役員のメディアトレーニングの検討や想定問答の作成

経済広報センターの調査データを見ると、危機管理体制の中で広報部門の役割がより重要性を増し、経営課題として危機管理広報に取り組んでいる姿勢がうかがえます。こうした調査データなどを踏まえ、危機管理の広報体制を整備していく必要があります。

危機管理ケースの想定と基本的な対応方針の決定

危機管理プログラムの準備段階では、「リスクのレベル設定」と「基本的な対応方針」を決定することが重要です。そのためには、具体的なクライシスを想定することが前提となります。危機管理ケースの想定には【図3】のリスクマップに示されるさまざまなリスクやクライシス要因の中から、発生頻度[少ない]が、クライシス規模[大きい]ものを想定し、対応方針を決めておくことも望ましいことです。通常、発生頻度の多いものについては意識しやすく想定されやすいのですが、前述の大震災のように数十年に一度あるかどうかのものについては、つい対応を後回しにしてしまいがちです。たった1回発生しただけで企業の存続に関わるリスクに対して対策が立てられていないと、いざ発生した際に混乱に陥り、致命的な状況に陥ってしまいます。

緊急時における対応のポイント

緊急事態発生時の広報体制と連絡体制を確立

危機管理広報を的確、迅速、誠実に行うためには、一元化された緊急事態発生時の広報体制の整備とともに社内外の連絡体制を確立しておく必要があります。ここでいう連絡体制とは「危機管理対応の意思決定をするための情報を正確かつ迅速に集約するための社内の連絡体制」と「正確かつ適切に情報発信、共有をするための連絡体制」の2つの意味があります。

連絡体制の整備は、緊急事態の実態を企業として正確・迅速に把握し、事実関係を知ることによって的確な対策をいち早く有効に講ずることを可能とします。また、「どのような情報を誰にいつ報告すればよいか」、「緊急事態を会社がどう捉え、対応をしようとしているのかわからない」といった社員などの不安を解消することにもつながります。

社外に対する連絡体制、すなわち広報体制の整備は、メディアに対して正確な情報をできるだけ速く伝え、企業の対策などを明確に打ち出し、誤報や推測を防止する効果が期待できます。

また、事件や事故が発生した際は、メディアだけでなくコアとなるステークホルダー(行政機関、株主など)への対応も、重要となります。平時から広報体制や連絡体制をしっかり構築し、有事の際の行動を適宜、社員に意識させる努力をしておかなければスムーズな対応は行えません。

社内での連絡内容はメディアの取材、内部告発や社員周辺(家族や友人)などさまざまなルートで社外に流出することを念頭にしておく必要があります。SNSの普及によって、瞬時に社内情報が社外に流出することも想定しなければなりません。危機管理状況における社内の情報管理を徹底し、未確定情報などが社内に回らないようにするのはもちろんのこと、社外には誠実な対応を装い、一方社内では自社の利益を優先してステークホルダーをないがしろにするような対応はすぐに明るみに出てしまい、より大きな危機的状況を招くことになることを認識するべきでしょう。

メディア対応は的確・迅速に

危機管理広報において、初動時におけるメディア・リレーションズが重要となることは前述した通りです。メディアへの対応が遅れると、ネガティブな推測を呼ぶことになり、メディアの論調は批判的になる可能性が高くなります。メディアの情報収集力は思っている以上に高く、企業が把握していない事実までも取材すると考えるべきです。企業の対応が受け身となると、メディア側は「不利な事実を隠そうとしているのではないか」、「現在進行している緊急事態に対する認識が甘いのではないか」との疑念を抱くことになります。

企業にとって不利な事実であっても隠そうとせず、適切な対応ができるよう早急に取材対応体制を整備しなければなりません。問い合わせが集中するようであれば、積極的に記者会見を行うなど情報提供には攻めの姿勢で臨むようにするべきです。

企業からの公式コメントが出ないと、メディアは周辺取材から得られた情報に基づいて記事を書いたり、ニュースを流したりします。その場合、統一性のない情報が錯綜し、さらに企業のダメージは拡がることになります。まして、ネット上に流れた情報は、根拠なく拡散し憶測や風評被害を生みだすことになりかねません。

メディアで事実と異なる報道がなされた場合は、情報の発信元に事実を伝え、必要であれば訂正依頼を行うことも有効です。自社のホームページを有効に活用して情報を伝えることで、風評被害を軽減できる場合もあります。正確な情報発信に努め、誤った情報に対して丁寧に対応していくことが重要です。

事故、事件発生後におけるメディア報道内容の分析・評価

メディア対応や他のステークホルダーとの良好な双方向性コミュニケーションを行っていくうえで、報道内容の評価・分析は必須となります。

私たち自身を含め、一般消費者などのステークホルダーは新聞やテレビ、雑誌、各種オンラインメディアを情報源とし、その影響を受けています。したがって、情報源となっているメディアの報道内容を評価・分析することで、企業の不祥事(事故、事件)についてどのような評価をしているかを分析することができ、コアとなるステークホルダーへの的確な対応を可能にします。

報道内容の評価・分析においては、メディアごとの論調の変化や、記事の数・分量の増減はどうか、事実なのか誤報であるのか、情報ソースは何かなどを継続的に確認していきます。また、記事内容だけでなく執筆者個人を可能な限り特定し、誤解していたりネガティブ論調が強い人に対しては、個別に丁寧に説明するなどの対応を検討することもあります。

事態収拾後の説明には誠意ある態度で臨む

緊急事態の進行中に限らず、事態収拾後にも事故などの当事者、周辺住民、取引先、株主などさまざまなステークホルダーに事後説明を行うことが、信頼回復に繋がります。こうした努力の積み重ねが企業イメージをも回復させていくことになりうるのです。

コミュニケーション専門家の登用

クライシスによる企業ダメージを最小化するためには、法律の専門家だけでなく、クライシス・コミュニケーション対応に豊富な経験とノウハウをもつ、パブリック・リレーションズ(PR)専門家やリスク・マネジメントの専門家を登用することが必要不可欠といえます。

また、平時から専門家と関係を築いておき、危機発生の初期段階から連携することで、被害の拡大を未然に防ぐ役割も果たすことができます。コミュニケーション専門家の存在は、厳しい競争社会を生き抜く上でも強力な武器となります。

コミュニケーションフローと役割、権限の明確化による混乱防止

3-3「危機管理ケースの想定と基本的な対応方針の決定」で、準備段階では発生頻度[少ない]が、クライシス規模[大きい]事象を想定することが望ましいと記しました。こうしたケースを前提に適切なコミュニケーションフローについて述べていきたいと思います。

コミュニケーションフローは、危機が発生した際、社内でどのように情報集約や判断を行うか、また社内の担当者がステークホルダーに対してどのような対応をするべきかについて役割や権限を整理し、まとめたものです。

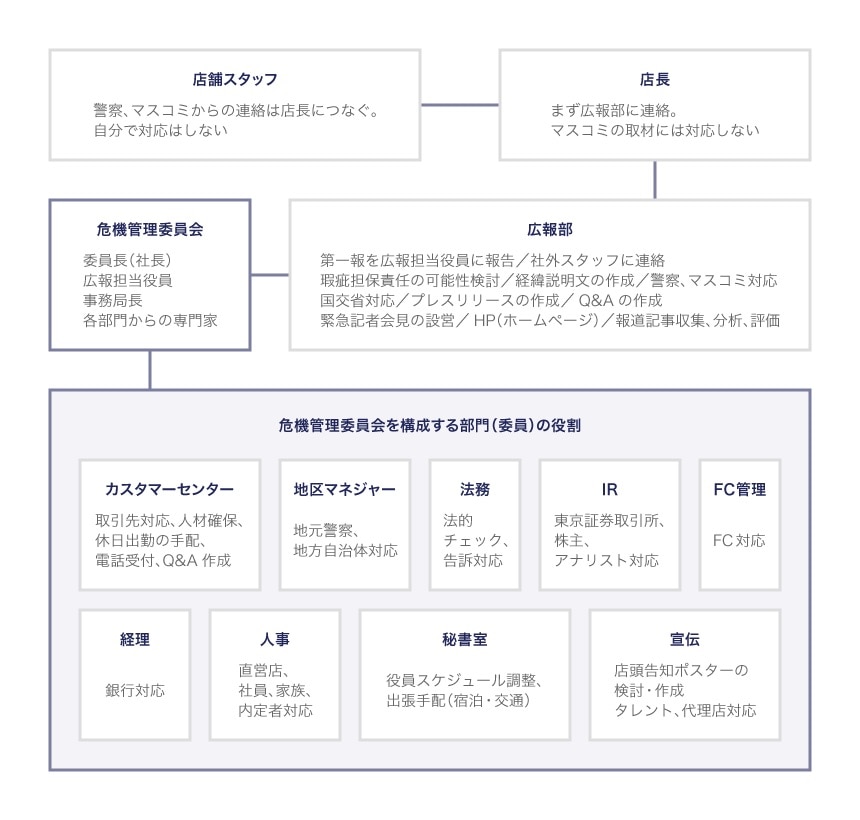

危機管理発生時には、迅速な情報共有と判断が必要不可欠です。トップがすべてをすぐに把握できるよう、社長自身が責任者となる、社長直轄の組織(危機管理委員会:仮称)を設け、広報担当役員を中心にクライシスに関連する部署(マーケティング、法務、総務など)からの代表者を集めて構成し、クライシス・コミュニケーションに関するすべての権限と機能を集中させる形態が理想的です。こうした体制ができてこそ、情報発信窓口の一本化を図ることができ、社内外に対して混乱なく正確な情報が発信できるのです。

以下に中古車の買い取り・販売を全国展開している上場企業のクライシス発生時を想定し、コミュニケーションフローを例示しました(【図4】参照)。

中古自動車の品質に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主もそれに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見された事案を想定しています。

地方の店舗で販売された中古車に不具合の疑いがあると警察からの連絡があり、同時にメディアからの取材申し入れがあったことから事態はスタート。事態発生を受け、早急に関連部門で構成される危機管理委員会を立ち上げ、権限と機能を集中させています。店舗スタッフや店長に対応させないようにし、誤った情報による混乱を未然に防ぎます。

コミュニケーションフローには、危機管理委員会を構成する部門とそれらが担当する緊急時連絡先を示すことで迅速な対応も可能となります。

【図4】危機管理委員会を構成する部門と緊急時連絡先

【図1】企業を取り巻くステークホルダー(パブリック)をさらに細分化して、上記コミュニケーションフローと関連づけることで、より広範で実践的な対応が可能となります。

また、緊急時連絡網を構築しておくことも大事です。クライシス発生時に社長や広報担当役員に連絡がとれずに時間をロスすることは避けたいものです。クライシスの程度を考慮し、社内で連絡すべき相手の優先順位をあらかじめ決めておくことも必要です。たとえば、会社の存亡にかかわるクライシス事案であれば、まずは社長に、社長と連絡が取れなければ副社長や広報担当役員といった順で連絡を取っていきます。

関係者に連絡をする優先順位や連絡先はデータとして携帯電話に保存するだけでなく、一覧にしたカードを所持しておくなど、いつ、どのような緊急事態が発生しても対応する心構えが求められます。

欠かせない従業員への説明

重大な事故や事件が発生した場合、従業員に対してイントラネットなどを通して、状況や経過の報告をすることはきわめて重要です。従業員の多くはメディア対応をする立場にはありませんが、時としてその組織体の「代表」として取引先や関係する各方面、また友人・知人にまで説明を求められることもあります。会社からの説明や公式の見解がないまま、従業員がメディアを通じて初めて事故や事件の内容に接するようでは、誤った情報が伝わるリスクがあります。

すべての従業員を対象にした緊急連絡網を構築し、情報がスムーズに流れる体制を整備しておかなければなりません。

また、企業トップや危機管理の責任者は、事態収拾後にも従業員に対して納得できる内容説明を当然行わなければなりません。

おわりに

「備え有れば患い無し」という有名な言葉があります。この言葉には、「安きに居りて危うきを思う、思えば即ち備え有り」という前句があります。物事が順調な平時から、危機管理意識を持ち、有事に備える。まさに危機管理広報の要諦と言えるでしょう。スマートフォンの普及やSNSの広がりとともに、フェイクニュースも含めて様々な事実や意見が飛び交う現代。一般消費者の発信した情報や内部告発が組織のマネジメント層が気づかぬうちに社会に広がり、企業のレピュテーションやイメージに影響を与える。そのような状況に直面した際、企業として、有事に備えてきたかどうかが行動に現れます。

企業を取り巻く環境が複雑化する中でどれだけ備えても、「患い無し」と言えることはありません。いざという時に、表面的な対応策をなぞるのではなく、パブリック・リレーションズの考え方や手法をマネジメントが理解し、組織的に実装できているかどうかが問われます。社内外の動静に気を配してリスクの検知を早め、有事の際には現状を速やかに把握し、倫理観に照らし合わせて、社会の公器としてどのように振る舞うべきかを判断し、自己修正を実行できるのか。不祥事発生時の初動の不手際が、長年積み重ねてきた信頼や企業価値を一瞬にして損ね、技術や人材の流出を招き、場合によっては買収や倒産のリスクを引き起こす可能性がある。そのことを理解し、顧客や取引先、そして従業員やその家族を守ることができる体制を整備できているのか。自社の状況はどうでしょうか。

有事に対処し、また厳しい競争社会を生き抜くために、PR会社や危機管理コンサルタントなど、コミュニケーション専門家の存在は企業にとって強力な武器となります。しかし、最初から外部の専門家に頼りきるのでは、形式や手法は取り込めても、いざという時に機能しません。やはり、企業自らがパブリック・リレーションズを経営課題と捉え、倫理観、双方向性コミュニケーション、自己修正の3つの要素を自社に根付かせていくのだという意思を持つことが重要です。もし、経営者がその意思を持ち合わせていない場合は、法務部門が起点となって、経営層に訴えかけていくべきでしょう。その上で自社に合った形での体制を外部専門家と連携しながら構築し、いざ危機が発生したら初期段階からタッグを組んで危機管理広報を行っていくべきです。

平成最後、そして令和が始まる2019年。予防法務の視点で、まずは、自社の危機管理広報への意識や、法律事務所やPR会社など外部のプロフェッショナルとの連携も含めた体制など「備え」の現状を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社 井之上パブリックリレーションズ

株式会社 井之上パブリックリレーションズ