ビジネスと人権とは?取組の概要と対応法をわかりやすく解説

危機管理・内部統制 更新

目次

2011年6月に国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則(Guiding Principles on Business and Human Rights)」(以下「国連指導原則」といいます)が合意されることにより、企業に人権尊重責任があることが明確化されました。そして、最近では、日本政府が「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020‐2025)」を策定・公表し(2020年10月)、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表するなど(2022年9月)、日本においても、企業に人権尊重に向けた取組を求める社会的要請が急速に高まっています。こうした事情を背景として、現在、日本の多くの企業において人権尊重に向けた取組が進められています。

筆者は、日本企業の人権尊重に向けた取組の状況について、東証プライム上場企業1,656社(2024年1月11日時点)を対象とした独自の検討を行いました。本記事では、この経験を踏まえ、企業活動における人権尊重の必要性と規制の現状、日本企業の取組状況、企業において人権尊重に向けた取組を進めるための方法について解説します。

企業活動における人権尊重の必要性と規制の現状

企業活動における人権尊重の必要性

企業活動により人権を侵害するおそれがあることは、国際的には共通認識となっています。日本においても、長時間労働やパワーハラスメントに起因する精神疾患による労働者の自殺事案、製造物の瑕疵の放置による消費者の死亡事案、提供した飲食物に起因する食中毒による消費者の死亡事案等の痛ましい事案が現実に発生しており、企業活動により人権を侵害するおそれがある状況は他国と同様です。このような国際的な共通認識の下、国連指導原則等の国際スタンダードでは、企業に人権尊重責任があるとされています。

また、企業は、企業価値の毀損を防ぎ、企業価値を高めるという「企業の利益」の観点からも、人権尊重に向けた取組を行う必要性があります。以下はこの点について解説をします。

(1)企業価値の毀損を防ぐためには人権尊重に向けた取組を誠実に実施することが必要

企業が人権侵害に関与した場合には、社会から非難されレピュテーションが著しく毀損するほか、サプライチェーンから排除される、取引先から損害賠償責任を追及される等の企業価値の毀損を招く事態が生じる場合があります。現実に、人権侵害に関与した企業のレピュテーションが毀損され、事業の縮小や廃業に至った例がありますし 1、多くの上場企業では、調達指針(または調達方針)において人権侵害に関与する取引先からの調達は行わない旨を明記しており(3-2で解説する「人権方針」を策定していない企業の多くもこうした調達指針は設けています)、人権侵害に関与した企業は、サプライチェーンから排除される状況が生じています 2。

また、機関投資家や銀行には、投融資先に対して人権への負の影響を防止・軽減するための影響力を行使することが求められており、この影響力行使の一環として、人権への負の影響を生じさせた企業に対する投資を引き揚げる、新規の融資を停止する等の措置がとられる場合があります 3 4。

このほか、企業価値の毀損そのものとは異なりますが、少なくとも会社法上の取締役は、善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負っており、人権尊重に向けた取組を実施せず、会社に損害を与えた場合には、同義務に違反するとして、会社法423条1項等に基づく損害賠償義務を負う場合があることも指摘されています 5。

こうした事態を回避し、企業価値の毀損を防ぐためにも、人権尊重に向けた取組を誠実に実施することが必要です。

(2)人権尊重に向けた取組により取引の機会が得られ投資が促される等の企業価値の向上につながる

上記のとおり、調達指針において取引先に人権尊重責任を求める企業が数多く存在することから、人権尊重に向けた取組を実施する企業は、取引の機会を獲得するにあたり有利といえます。国際社会および日本において人権に関する企業責任の法制化が進みつつあることを踏まえると、今後も、人権侵害のリスクのある企業はサプライチェーンから排除される一方で、人権尊重の取組を実施している企業は取引の機会を得やすい状況が継続するといえます。

また、人権は、ESGのうちのS(Social)に関係するものであり、国際スタンダードに沿って人権尊重に関する取組を実施することは、ESG評価機関からの評価が向上し、投資が促される等の効果が期待できます。実際に、「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」6(2-2で詳述)では、人権方針の策定、人権デュー・デリジェンス(以下「人権DD」といいます)等のすべての取組を実施している企業のうち82%が、得られた成果としてESG評価機関からの評価向上があると回答しており 7、人権尊重の取組の程度とESG評価には顕著な関連性がみられます。

(3)形だけの取組では足りない

最近は「過去に人権侵害が行われたが現在は問題が生じていない」という事情が考慮されず、レピュテーションを毀損される例や取引を停止される例もあり 8、現時点では社会からさほど注目されていない人権侵害が、将来において問題視され、企業価値を毀損する可能性があります。こうした現時点で社会からさほど注目されていない人権侵害は、形だけの取組では探知して是正することが難しいため、形だけの取組ではなく、効果的な取組を進める必要があります。

企業活動における人権尊重のための規制の現状

多くの国において自社の労働者等の人権を保障するための規制法はありますが、ビジネスと人権の文脈において問題となる規制法は、サプライチェーン等も含めた、企業活動に伴い生じるステークホルダー全般の人権への負の影響を防止するための取組を求める規制法であり、このような規制法が整備されている国はまだ多くはありません。

(1)海外の状況

海外では、欧州やアメリカを中心に規制法が整備されており、態様としては以下のようなものがあります。

- 人権尊重に向けた取組の行政機関への報告や公表を義務付けるもの(イギリス現代奴隷法等)

- 人権尊重に向けた取組自体を義務付けるもの(EU指令案等)

- 人権侵害に関連する輸入を禁止するもの(アメリカ関税法等)

規制の直接の対象を大規模企業に限定している場合もありますが、こうした場合でも、大規模企業の義務の履行において人権侵害リスクのある企業をサプライチェーンから排除させることにより、間接的に、大規模企業以外の企業にも広く人権侵害防止に向けた取組を求めています。

欧州のうち、EUでは、ドイツ(サプライチェーンにおける企業のデュー・デリジェンスに関する法律)、フランス(親会社および発注企業の注意義務法)等が規制法を設けているほか、2024年7月25日にEU指令(企業のサステナビリティ・デュー・デリジェンス指令)が発効しました。EU指令は、義務に違反した場合の多額の制裁金(全世界の年間売上高の5%以上が上限)等を伴う厳しい規制を求めています。欧州のうちEU加盟国以外は、イギリス、スイス等に規制法があります。

アメリカの規制法は輸入規制が有名であり、関税法307条は、事業者がアメリカに外国から製品を輸入しようとする際に、強制労働によって採掘、生産、製造されたすべての商品の輸入を禁止しています(ウイグル強制労働防止法、アメリカ敵対者制裁法のように、特定の地域・国で生産等された製品を使用した物品について強制労働によるものと推定する法律もあります)。このほか、金融規制改革法(ドッド・フランク法)1502条、連邦調達規則、カリフォルニア州サプライチェーン透明法(州法)等の規制もあります。

(2)日本の状況

日本にも、労働基準法等の、自社の労働者等の人権への負の影響を防止するための規制法はありますが、サプライチェーン等も含めた、企業活動に伴い生じるステークホルダー全般の人権への負の影響を防止するための取組を求める規制法は、議員立法による法制化に向けた動きがあるものの 9、現時点ではまだ整備されていません。

しかし、規制法の有無にかかわらず、人権侵害に関与した企業のレピュテーションが毀損され、サプライチェーンから排除される状況が現実に生じていることを踏まえると(1-1参照)、企業価値の毀損を防ぐ観点からも、人権尊重に向けた取組を進める必要性があります。2022年に日本政府が策定・公表した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます)は、国連指導原則等の国際スタンダードを踏まえた人権尊重に向けた取組について具体的にわかりやすく解説する性質のものであるため(ガイドライン3頁)、ガイドラインに沿って人権尊重に向けた取組を進めていくことが重要です。

人権尊重のために企業に求められる取組と日本企業の取組状況

人権尊重のために企業に求められる取組の全体像

ガイドラインは、大規模企業だけではなく、小規模企業、個人事業主も含め、日本で事業活動を行う必要があるすべての企業において(ガイドライン4頁、Q&A No.1等)、国際的に認められた人権 10 への負の影響に対処することを求めています(ガイドライン7頁)。

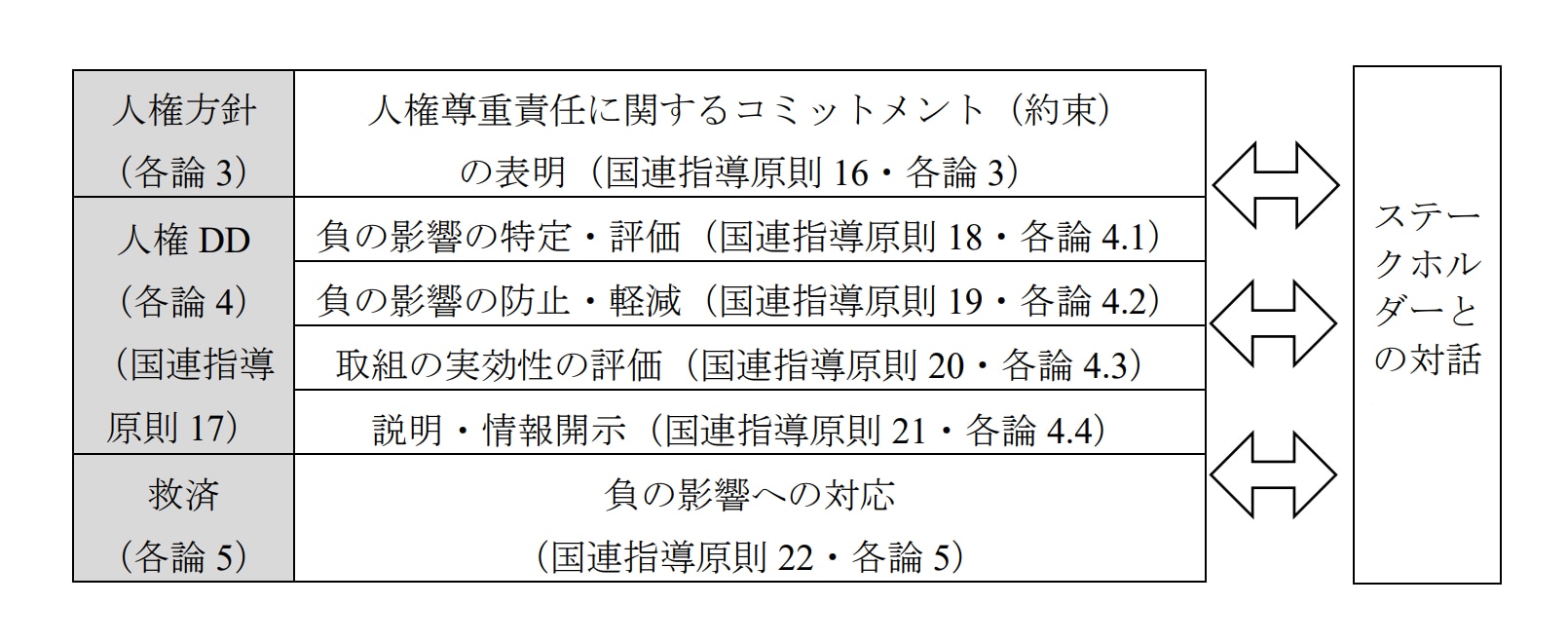

そして国際的に認められた人権への負の影響に対処するため、①人権方針の策定(3-2参照)、②人権DDの実施(3-4参照)、③救済へのアクセス(3-5参照)の3つの取組を実施することを求めています(ガイドライン6頁以下)。

企業が実施すべき取組

日本企業の取組状況

日本企業の人権尊重に向けた取組の状況について、日本政府がアンケート調査を行い、2021年11月に調査結果が公表されました 11。この調査では、旧東証一部・二部上場企業(東証プライム・スタンダード市場上場相当の企業)のうち760社から回答があり、以下の結果が明らかにされています。

- 人権方針を策定:69%

- 人権方針の策定に当たり国際的な基準に準拠:44%

- 人権DDを実施:52%

- 苦情処理・救済メカニズム等を具体的に定めている:49%

あくまで参考ですが、筆者においても、東証プライム市場に上場する全企業(1,656社:2024年1月11日時点)の人権尊重に向けた取組状況を独自に検討しました 12。この検討によると、以下のとおり上記日本政府によるアンケート調査の結果よりも実際には取組が進んでいない状況(または実際に取組を行っていたとしても取組を適切に外部に開示していない状況)がうかがわれました。

- 人権方針を策定:43.4%(1,656社中718社)

- 人権DDを実施:15.7%(1,656社中260社)

- 救済へのアクセスを含め3つの取組のすべてを実施:8.3%(1,656社中137社)

3つの取組をすべて実施している企業の割合は従業員数(連結ベース)が多い企業ほど高い傾向がみられました。産業別では、構成社数が少ない産業ほどすべて実施している企業の割合が高くなる傾向がありますが(たとえば「空運業」を構成する企業は2社のみで実施率は100%です)、構成社数100社以上の産業に限定すると、「電気機器」、「化学」がいずれも13.8%と高い実施率でした。

人権尊重に向けた取組を進めるための対応方法

企業において人権尊重に向けた取組を進める方法は以下のとおりです。

組織体制の整備

企業において人権尊重に向けた取組を効果的に実施するためには、まずは組織体制を整備することが重要です。どのような組織体制が適切かは、企業規模等により異なりますが、以下のような例が多くみられます。

- 意思決定機関として、サステナビリティ委員会等を設置し(下位組織として人権部会等を設置する例もあります)、同委員会で承認を経る

- 取締役会を監督機関と位置付け、サステナビリティ委員会等が取締役会に報告し、同会の承認を受ける

- 実務対応部署として、サステナビリティ推進部等の専門部署を設置し、同部において、研究・企画立案・実行を行う

人権方針の策定方法

企業には、人権方針 13 を策定し、これを「約束」として内外のステークホルダーに向けて示すことが求められます。人権方針とは、人権尊重責任を果たすための行動に関する包括的な指針のことをいいます(ガイドライン12頁)。

人権方針の策定の際には、以下の3点が少なくとも求められています(ガイドライン13頁)。

- 企業のトップを含む経営陣による承認

- 企業内外の専門的な情報・知見の参照

- 従業員や取引先等の関係者に対する人権尊重への企業の期待の明記

人権方針は、企業の人権尊重責任を果たすための「約束」として内外のステークホルダーに向けて示すことが求められるものであり、記載した内容は実現しなければならないほか、就業規則・調達指針等に反映しなければなりません(3-3参照)。そのため、人権方針は実現可能性を踏まえた上で策定することが重要です。

人権方針の策定後の対応

人権方針の策定後は、以下の取組が求められます(ガイドライン13頁、14頁)。

- 一般への公開・周知

- 事業方針および手続(就業規則、調達指針、契約書等)への人権方針の反映

- 必要に応じた改定

①の一般への公開・周知については、人権方針そのものを自社のウェブサイト上で公開する方法が一般的ですが、ステークホルダー(自社の従業員だけではなく、取引先、お客さま、地域住民等の外部の者も含みます)において、人権方針が対外的な「約束」として遵守されるものか否かを判別できるよう、経営トップを含む経営陣に承認されたという策定プロセスや策定日等も含め、わかりやすく示すことが重要です。

人権DDの実施方法

企業には、人権DDを実施することが求められます。人権DDとは、自社・グループ会社およびサプライヤー等における人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかを情報開示・説明することをいいます(ガイドライン7頁参照)。

(1)人権への負の影響の特定

まず、人権への負の影響の特定として、以下の作業が求められます(ガイドライン14頁以下)。

- 自社のサプライチェーン上の企業およびその他のビジネス上の関係先を把握し、

- 人権への負の影響が生じる可能性が高い事業領域を特定した上で、

- 誰のどのような人権について負の影響が生じるかを特定する

人権への負の影響の特定は、人権DDにおけるその他の措置の基礎となるものであり、重要性が高いといえます。人権への負の影響を特定する際は、有識者の話を聞く、文献を検討する等により、一般的に生じ得る負の影響を把握するだけではなく、たとえば、自社およびサプライチェーンの社員等からのヒアリングを通じた「生の声」を収集・分析する等の方法により、自社およびサプライチェーンの実態を適切に把握した上で、顕在化したもの(既に発生したもの)だけではなく、潜在的なもの(未だ発生していないもの)も含め(ガイドライン9頁)、負の影響を特定することが重要です。

(2)特定した負の影響の評価

特定したすべての負の影響に対する取組を直ちに行うことが困難である場合には、対応の優先順位を付ける必要があるため、以下の評価を行うことが求められます(ガイドライン11頁、16頁、19頁等)。

- 特定した負の影響について自社との関わりを評価した上で、

- 負の影響の深刻度、発生可能性等を評価し、優先順位を付けて対応する

なお、企業経営に与え得る負の影響(経営リスク)の大小を基準に評価して優先順位付けを行うことは、国際スタンダードに沿った人権DDとはいえません 14(ガイドライン20頁、Q&A No.8、No.10参照)。

(3)人権への負の影響の防止・軽減等の措置

特定した負の影響のうち、優先順位の高いものから、防止・軽減等の措置をとることが求められます。防止・軽減等の措置の具体的な在り方は、負の影響と自社との関わり合いの程度により異なります(ガイドライン20~21頁)。ガイドラインでは、特定した負の影響に対応した防止・軽減等の措置をとることが求められており(ガイドライン20頁)、予定している防止・軽減等の措置の内容が、特定した負の影響と対応したものであるかを検証することが重要です。

(4)防止・軽減等の措置の実効性評価

防止・軽減等の措置をとった後は、以下の方法で当該措置の実効性を評価すること(措置が適切に機能しているか確認すること)が求められます(ガイドライン26頁)。

- 情報を広く収集した上で、

- 質的・量的の両側面から適切な指標を用いて評価する

その結果、「防止・軽減等の効果が不十分」との評価に至った場合には、評価の過程で得られた各種情報を分析することにより、効果が得られなかった理由を把握し、取組を改善することが求められます(ガイドライン27頁)。

また、量的な指標だけでは正確な評価ができない場合があるため、量的な指標により改善の効果がみられる場合であっても、それを裏付けるために、ヒアリングにより「生の声」を把握し、真に負の影響が防止・軽減されているのか実態を把握することが重要です。

(5)情報開示・説明

人権DDとして実施した取組については、情報開示・説明を行うことが求められます 15。情報を一般に公開する場合、特定の者に提供する場合がありますが、いずれにおいても、受け手であるステークホルダーが入手しやすい方法により、情報開示・説明を行うことが求められます(ガイドライン28頁)。

(6)まずは対応可能な範囲から取組を進めることが重要

企業が人権DDに関して求められる内容は多岐にわたり、これらのすべてを直ちに実施することは、多くの企業にとって難易度が高いといえます。しかし、企業に求められる人権尊重の取組の程度は、企業規模、業種、事業状況等によっても変わり得るところですので(国連指導原則14参照)、まずは自社のリソースにより対応可能な範囲から取組を進めることが重要といえます。

たとえば、まずは第三者の支援を受けながら、パイロットプロジェクトとして特定の範囲において実施し、ノウハウを蓄積した上で徐々に範囲を広げていくことが考えられます。この際には、リスクが重大な事業領域から着手する等(ガイドライン14頁参照)、可能な限りガイドラインの趣旨に沿った取組を行うことが重要です。

苦情処理メカニズムの整備方法、救済の方法

(1)苦情処理メカニズムの整備等

企業には、救済へのアクセスとして、自社による苦情処理メカニズム 16 の確立または業界団体等が設置する苦情処理メカニズムへの参加が求められます(ガイドライン29頁)。

苦情処理メカニズムは、以下の8つの要件を満たすことが求められており(ガイドライン30頁、国連指導原則31)、こうした要件を充足するように整備することが求められます。

苦情処理メカニズムの8つの要件

| ① 正当性 | 苦情処理メカニズムが公正に運営され、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーから信頼を得ていること |

| ② 利用可能性 | 苦情処理メカニズムの利用が見込まれるすべてのステークホルダーに周知され、たとえば使用言語や識字能力、報復への恐れ等の視点からその利用に支障がある者には適切な支援が提供されていること |

| ③ 予測可能性 | 苦情処理の段階に応じて目安となる所要時間が明示された、明確で周知された手続が提供され、手続の種類や結果、履行の監視方法が明確であること |

| ④ 公平性 | 苦情申立人が、公正に、十分な情報を提供された状態で、敬意を払われながら苦情処理メカニズムに参加するために必要な情報源、助言や専門知識に、合理的なアクセスが確保されるよう努めていること |

| ⑤ 透明性 | 苦情申立人に手続の経過について十分な説明をし、かつ、手続の実効性について信頼を得て、問題となっている公共の関心に応えるために十分な情報を提供すること |

| ⑥ 権利適合性 | 苦情処理メカニズムの結果と救済の双方が、国際的に認められた人権の考え方と適合していることを確保すること |

| ⑦ 持続的な学習源 | 苦情処理メカニズムを改善し、将来の苦情や人権侵害を予防するための教訓を得るために関連措置を活用すること |

| ⑧ 対話に基づくもの | 苦情処理メカニズムの制度設計や成果について、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーと協議し、苦情に対処して解決するための手段としての対話に焦点を当てること |

なお、苦情処理メカニズムに部門横断的に法令違反に該当する情報が寄せられる実質があることにより、苦情処理メカニズムが、客観的に、公益通報者保護法に基づく指針 17 上の「内部公益通報受付窓口」に該当する場合があります 18。この場合には、法律上、公益通報者保護法11条以下の規制(従事者指定義務、調査是正義務等)への対応も必要です。

苦情処理メカニズムを整備していないものの、内部通報制度を整備している企業においては、当該内部通報制度を苦情処理メカニズムとして活用することが考えられます 19。この際、元々整備している内部通報制度が上記苦情処理メカニズムに求められる8つの要件を満たしていない場合があるため、元々整備している内部通報制度をそのまま苦情処理メカニズムとして流用するのではなく、当該内部通報制度の仕組みを活用しつつも、別の窓口を設ける、窓口は同一にしつつも処理手順を変える等の工夫をすることが重要です。

苦情処理メカニズムの整備に際しては、すべてのステークホルダーがアクセスできる窓口を整備する必要があります(利用可能性)。少なくとも、直接の取引先企業の従業員・役員等からの自社(窓口を設ける側の会社)の法令違反行為に関する公益通報を受け付ける窓口を1つ以上設置することは、一定規模の事業者にとっては、公益通報者保護法11条2項に基づく法的義務でもあり(同法に基づく指針第4の1の(1)、同法第2条1項3号、4号ロ参照)20、規制法である公益通報者保護法を遵守するという観点からも対応する必要があります。

ステークホルダーが苦情処理メカニズムに物理的にアクセスが可能であっても、救済までの手続等について信頼をしていなければ、実際に申立てに至らないことから、救済までの手続等に対するステークホルダーからの信頼を確保し、ステークホルダーにおいて安心して申立てができるようにすることが重要です(正当性、予測可能性、透明性)。

また、苦情処理メカニズムに申立てが行われたとしても、申立てに対して不適切な処理が行われ、客観的に生じている人権侵害を是正することができなければ、企業のレピュテーションが毀損され、サプライチェーンから排除される等の事態に陥ります。そのため、苦情処理メカニズムにおける処理の結果を公正・妥当なものとすることも重要です(公平性、持続的な学習源、権利適合性、対話)。

(2)救済の実施

企業には、自社が人権への負の影響を引き起こし、または、助長していることが明らかになった場合には、救済を実施することが求められます(ガイドライン29頁)。

ステークホルダーによる人権侵害の主張について、客観的に見て合理的な根拠がないと判断される場合は、対応を行わないことが許容されますが(ガイドラインQ&A No.11)、対応を行わないとした場合には、どのような情報や判断過程に基づいて合理的な根拠がないと判断したのかを説明できることが重要です(ガイドラインQ&A No.11)。

(3)第三者性のある弁護士を活用することが有用

自社の社員が窓口である場合には救済の申立てをしにくい場合もあるため、申立てを促し人権侵害を早期に探知、是正するためには、外部の第三者を窓口とすることも有用です(内部通報窓口を社外に設けることと同じ理由です)。苦情処理メカニズムの要件である「公平性」の観点からも、救済までの手続に一定程度中立的な外部の第三者を関与させることが重要です。

また、申立てがされやすい労働に関わる人権の多くは、労働基準法や労働安全衛生法等の労働関係法令に取り込まれており、人権侵害の有無を把握するためには、コンサルタント的な観点だけではなく、労働関係法令への適合性の観点からの調査も重要です。

こうした観点から、苦情処理メカニズムにおける窓口対応や救済の実施に向けた調査等に際しては、第三者性があり労働関係法令の知見のある弁護士を関与させることが有用といえます。

-

観光バスの事故により多数の死傷者を出した会社がバス事業から撤退した事例、食中毒による死亡事故を起こした焼肉チェーンの運営会社が破産手続開始決定の申立てをした事例、顧客から預かった自動車を従業員が故意に毀損したとされる中古自動車販売会社が多数の店舗を閉店した事例等。 ↩︎

-

大村恵実ほか『人権デュー・ディリジェンスの実務』(きんざい、2023)118頁参照 ↩︎

-

前掲注2)『人権デュー・ディリジェンスの実務』129頁、133頁参照 ↩︎

-

ESG評価機関がESG評価を行うに際して、過去に対象企業が起こした不祥事の有無・内容をリサーチした上、スコアリングする場合があります(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ESG格付け方法論の事例」3頁参照)。 ↩︎

-

前掲注2)『人権デュー・ディリジェンスの実務』51頁参照 ↩︎

-

経済産業省により2021年11月30日公表 ↩︎

-

タレントに対して性的加害行為を行ったとされる芸能事務所の創業者が亡くなった後に当該性的加害行為が社会から問題視され複数の会社が当該芸能事務所との取引を見直した事例、国際的なイベントの開会式で楽曲を提供することが予定されていた音楽家が過去に雑誌のインタビュー記事で行った学生時代のいじめ行為の表明が問題視され当該音楽家が楽曲の提供を辞任するに至った事例等(なお、2-1記載のとおり、ガイドラインでは小規模事業者や個人事業主においても人権への負の影響に対処することを求めています)。 ↩︎

-

日本経済新聞「企業の人権尊重促す法律「2023年制定を」超党派議連」(2023年5月10日付) ↩︎

-

「国際的に認められた人権」には、少なくとも、世界人権宣言、国際人権規約(社会権規約、自由権規約)で表明されたもの、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれます(ガイドライン7頁)。 ↩︎

-

1,656社(2024年1月11日時点)の取組内容を、2023年6月〜2024年1月にかけて、主にウェブサイト内検索を用いて検討(2021年から検討を開始し、2023年5月以前に検討した企業は2023年6月以降に再検討)。

・人権方針:ガイドラインへの準拠性や名称を問わず、人権尊重に向けた独立の方針として示されているものを広く含めました(行動規範等において触れられている等の独立性のないものは除外しています)。

・人権DD:ガイドラインへの準拠性を問わず、人権尊重の文脈で人権リスクの特定に向けた試みを行っているものを広く含めました。

・救済:ガイドラインへの準拠性を問わず、人権尊重の取組として通報・相談窓口を設置していると表明し、当該窓口において少なくとも取引先従業員からの申立てを受け付けているものを広く含めました。 ↩︎ -

名称は必ずしも「人権方針」である必要はありません(ガイドライン12頁脚注41)。 ↩︎

-

人権DDの要請と矛盾しない範囲において、人権DDとは異なる文脈で経営上のリスクを考慮することは可能といえます。 ↩︎

-

人権DDだけではなく、人権方針の策定、救済の実施についても情報開示が求められています(人権方針の策定について3-3参照。救済の実施についてガイドライン30頁(透明性の要件))。 ↩︎

-

企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連の仕組みであり、個人や集団が、企業から受ける負の影響について、懸念の表明、苦情申立てを行ったり、救済を求めることができるものであり(ガイドライン29頁参照)、制度の名称は「苦情処理メカニズム」ではなくともよいとされています(国連指導原則の31の解説(国連広報センターによる日本語訳)では、あくまで「イメージ的な用語」とされています)。 ↩︎

-

「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号) ↩︎

-

ある窓口が内部公益通報受付窓口に当たるかは、その名称ではなく、部門横断的に内部公益通報を受け付けるという実質の有無により判断されます(公益通報者保護法に基づく指針の解説 7頁)。 ↩︎

-

日本政府は「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」において、公益通報者保護法を踏まえた事業者および行政機関における通報・相談窓口設置の促進を、救済へのアクセスに関する取組として位置付けています(27~28頁参照)。 ↩︎

-

取引先の労働者等向けの内部公益通報受付窓口の設置は法的義務ではないという誤解もみられ、この点に対する消費者庁の指導事例も把握しています。消費者庁が2023年12月初旬に公表した「はじめての公益通報者保護法」と題するコンテンツ内の「内部通報に関する内部規程のサンプル」第6条1項においても、「当社と継続的契約を締結している取引先の役員・労働者等・退職者」を内部通報窓口の受付対象としています。 ↩︎

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟