2023年4月実務参照資料公開「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の解説と企業実務への影響

国際取引・海外進出 更新

目次

2022年9月13日、日本政府は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)を策定・公表しました 1。

また、2023年4月4日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」(以下「実務参照資料」といいます)を公表しました 2。これは、本ガイドライン4頁の「主に企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料」に当たり、本ガイドライン制定時から追って作成・公表されることが予定されていたものです。

併せて、日本政府は、同年4月3日、今後、政府が実施する調達において、入札企業における人権尊重の確保に努める旨の方針を発表しています。具体的には、公共調達の入札説明書や契約書等において、「(本ガイドライン)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める」という記載を導入する旨の方針を取りまとめました 3。このような動向を踏まえれば、日本企業による人権尊重の取組への必要性と期待は、今後ますます高まることが予想されます。

この記事では、本ガイドラインと実務参照資料の内容を解説し、実務対応のポイントを紹介します。

2023年5月31日追記:本記事は、2022年9月付けの本ガイドライン解説記事の公開後、2023年4月に経済産業省が実務参照資料を公表したことを受けて、加筆修正したものです。

ガイドラインの対象範囲

本ガイドラインの対象は「全ての企業」とされており、文字通り、日本で事業活動を行う全ての企業であって、「企業の規模、業種、活動状況、所有者、組織構成に関係なく」、個人事業主をも含む非常に幅広い概念となっています(本ガイドライン4・6頁参照)。

ガイドラインにより企業に求められる取組

本ガイドラインは、企業に対して以下の取組を求めています。

- 人権方針の策定

- 人権デューディリジェンス(人権DD)の実施

- 救済の実施(救済メカニズムの構築)

本ガイドラインは、ソフトローで法的拘束力がないとはいえ、その策定により、全ての企業に「ビジネスと人権」に関する取組を強く求めるものとして、実務に大きなインパクトを与えるものです。

ガイドラインの構成・実務参照資料の構成および位置付け

本ガイドラインは、本文31頁、Q&A集15問および付属資料の「海外法制の概要」から構成されています。

実務参照資料は、本文14頁から成る本体、本文68頁から成る(別添1)参考資料、そしてエクセルシート形式の(別添2)作業シートの3点から構成されています。実務参照資料のカバー範囲は、本ガイドラインにおいて示された人権尊重の取組におけるすべてのステップ(人権方針の策定から救済メカニズムの構築まで)ではなく、以下の図の赤枠、つまり、人権方針の策定部分と人権DDの最初のステップである「人権への負の影響の特定・評価」の部分のみとなっています。そして、これらの段階で検討すべきポイントや実施フローが例示されています 4。

人権尊重の取組の全体像および実務参照資料のカバー範囲

ガイドラインと実務参照資料の読み解き方

本ガイドラインは、「ビジネスと人権」分野における最も基本的かつ最重要な国際基準として認識されている「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」といいます)5 に則った構成となっています。また、プロセスごとに具体的な取組事例が紹介されていたり、実務的な問題点への対応のヒントを記載したQ&A集や海外の「ビジネスと人権」関連の法制の概要が設けられていたりするなど、これから「ビジネスと人権」に関する取組を本格的に始める企業にとっては、参照しやすい構成になっています。

他方、本ガイドラインは、従来の議論を超えた新しい視点を提供するといったものではなく、指導原則の内容を踏襲しつつ、基本的には、人権DDの実施に関する国際標準として認知されている「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(以下「OECDガイダンス」といいます)6 等、既に確立された考え方を所々で紹介しているに留まります。

そのため、既に指導原則やOECDガイダンス等に則り、ある程度「ビジネスと人権」に関する取組を進めている企業の方にとっては、前述のような実際の取組事例が紹介されていることを除き、特段目新しい内容とはなっていません。また、本ガイドラインは、参照元あるいは引用元となった国際文書の箇所が明示されていない部分があること、既存の国際基準から外れる箇所が散見されること等から、特に、これから取組を始めようとする企業の方がこれを基にスタートを切る場合には、この点を注意して読み進める必要があります。

他方、実務参照資料は、人権尊重の取組方法について、より具体的・実践的な情報を提供しており、図表を多用するなど、実務担当者にとってのわかりやすさに重きを置いた資料となっています。ただし、実務参照資料は、人権尊重の取組に唯一の正解はなく、どのような取組が適切か、企業が自らの状況等を踏まえながら真摯に検討していく必要があるとし 7、その随所で、その記載のとおりにやらなければならない、その記載事項だけをやっておけばいいという趣旨のものではないことを強調しています 8。したがって、実際に企業が実務参照資料を利用するにあたっては、常に、自社で実施する際にアレンジすべき点はないか、追加での検討が必要ではないかといった視点を持つことが重要となります。

そこで、以下では、本ガイドラインと実務参照資料の要点をご紹介しつつ、本ガイドラインを読み解く際の留意点および実務参照資料を利用する際の若干の注意点を整理します。

実務対応のポイント

企業が尊重すべき「人権」とは何か −「人権」の範囲(ガイドライン2.1.2.1)

本ガイドラインは、企業が尊重すべき「人権」とは国際的に認められた人権をいい、これには、少なくとも国際人権章典で表明されたものならびに「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」(いわゆる中核的労働基準の5分野10条約)に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれるとしています(本ガイドライン7・8頁)。ただ、これはあくまでも主要な人権の一部に過ぎず、これらの条約が国際人権の全てを網羅しているわけではないため、必要に応じ、その他の国際基準を参照し理解することが求められている点には留意が必要です。

たとえば、日本繊維産業連盟がILO駐日事務所の協力を経て策定・公開した「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」(2022年7月)は、その別紙1において、主要な国際人権条約・国際労働条約に含まれる国際人権の内容を列挙しており、企業が注意すべき人権の内容を把握する上で参考になります 9。

また、本ガイドラインは、人権尊重の取組の対象範囲について、「国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等(サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。…)」とし、「サプライチェーン」とは、「自社の製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する『上流』と自社の製品・サービスの販売・消費・廃棄等に関係する『下流』を意味する」と幅広く定義しています(本ガイドライン6頁)。

さらに、本ガイドラインは、企業による取組事例として、主に自社やサプライチェーン上の労働者の人権課題(たとえば、サプライチェーン上の外国人技能実習生の問題など)を多く挙げていますが、上記定義を踏まえると、企業が尊重すべき人権課題はこれに留まらず、およそ企業の事業活動に関連する全てのステークホルダーの人権課題(たとえば、工場稼働区域の地域住民や自社製品の消費者の人権も含みます)も対象となります 10。

人権方針の策定(ガイドライン3.)

人権方針とは、企業が、その人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント(約束)を企業の内外のステークホルダーに向けて明確に示すものであり(本ガイドライン7頁)、人権を尊重するための取組全体について企業としての基本的な考え方を示すものとして、企業の経営理念とも密接に関わるものです(本ガイドライン13頁)。そのため、同業他社の人権方針をそのまま採用することは適切ではなく、各企業において、自社の経営理念を踏まえた固有の人権方針を策定する必要があります(同頁・脚注45)。

(1)人権方針の要件

そして、本ガイドラインは、指導原則16に基づき、企業に対し、以下の5つの要件を満たす人権方針の策定を求めています(同12・13頁)11。

- 企業のトップを含む経営陣で承認されていること

- 企業内外の専門的な情報・知見を参照した上で作成されていること

- 従業員、取引先、及び企業の事業、製品又はサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されていること

- 一般に公開されており、全ての従業員、取引先及び他の関係者にむけて社内外にわたり周知されていること

- 企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針及び手続に、人権方針が反映されていること

本ガイドラインは、人権方針の策定にあたっては、まずは、当該企業が影響を与える可能性のある人権を把握する必要があるとしています(本ガイドライン13頁)。そして、このような人権課題を特定するに際しては、社内の各部門(例:営業、人事、法務・コンプライアンス、調達、製造、経営企画、研究開発)から知見を収集することに加えて、自社業界や調達する原料・諸外国の事情に精通したステークホルダー(例:労働組合・労働者代表、NGO、使用者団体、業界団体)との対話・協議を行うことにより、より実態に即した人権課題の特定が期待されるとしています(本ガイドライン13頁)。

したがって、ただ広く一般に国際人権の尊重を謳うのではなく、具体的な人権課題を特定した人権方針の策定が望まれます。なお、この場合、人権課題は事業の継続・拡大等に応じて変わり得るため、定期的に人権方針を見直し、人権DDの結果等に応じて、適時に改定する必要があります。

(2)人権方針の策定プロセス

以上を踏まえ、これから人権方針を策定する企業を念頭に置いた場合の策定プロセスの一例として、実務参照資料は、以下の流れを挙げています 12。

(3)人権方針に盛り込む項目

そして、実務参照資料は、人権方針に盛り込むことが考えられる具体的な項目として、以下の7点を挙げています。なお、以下の項目例に関し、実務参照資料全体の位置付け(上記「3 ガイドラインの構成・実務参照資料の構成および位置付け」参照)と同様、実務参照資料は、これらのとおり記載しなければならない、これらのみ記載しておけば足りるという趣旨のものでない点を強調しています 13。そのため、企業は、以下の項目例を参照しつつも、自らの状況等を踏まえ、どのような項目が必要か真摯に検討していく必要があります 14。

- 人権方針の位置付け

- 人権方針の適用範囲

- 期待の明示

- 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明

- 人権尊重責任と法令遵守の関係性

- 自社における重点課題

- 人権尊重の取組を実践する方法

「1 人権方針の位置付け」に関し、実務参照資料は、人権方針が自社にとってどのような文書であるのかを明確にするため、人権方針にその位置付けを記載することが考えられるとしています 15。この際、経営理念、企業行動指針および調達方針といった既存の規程類とどのような関係にあるのか、人権方針の内容が既存の社内ルールと矛盾していないか確認する必要があります。そして、矛盾がある場合には、同位ないし下位の規範を修正する必要があります。

「2 人権方針の適用範囲」については、実務参照資料は、人権方針は、一般的な社内規程とは異なり、自社だけでなく自社が支配権を有する他の企業にも適用され得るとしています 16。実際、既に人権方針を策定している大半の企業では、人権方針を自社およびグループ企業に適用する旨の条項を置いています。他方で、実務参照資料は、場合によっては、たとえば、グループ会社に適用される人権方針とは別に、そのグループ内の特定の企業が自社のために追加的な人権方針を策定することも可能としており、グループ会社にも自社の人権方針を適用する場合には、「グループ会社」の定義を明らかにすることが望ましいとしています 17。実際、大手企業を中心に、資本関係がある企業同士、それぞれ別個に人権方針を策定している一方で、両方の人権方針にグループ会社にもこれを適用する旨の条項が置かれており、適用関係が不明瞭になっている例が間々みられます。

「3 期待の明示」に関しては、指導原則上、人権方針に記載することが求められる要件になっている(指導原則16)ので、従業員や取引先をはじめとする関係者に対する人権尊重への期待を明らかにする必要があります 18。

「4 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明」部分は、そもそも人権方針自体がその人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント(約束)を企業の内外のステークホルダーに向けて明確に示すものであるため、人権方針の中核を成す(むしろこのような記載がないと人権方針とはいえない)ものです。そして、少なくとも、前述の企業が尊重すべき「人権」、すなわち国連人権章典で表明されたものおよび「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則の支持・尊重等を記載することが重要とされています 19。

加えて、実務参照資料は、企業の人権尊重責任を示した指導原則等の国際文書を挙げ、これらへの支持等を記載することも考えられるとしています 20。さらに、自社の活動に特に関連する国際文書がある場合には、これらへの支持等を記載することも考えられるとされています 21。そのような国際文書の例としては、「国連グローバル・コンパクトの10原則」22 、「子どもの権利とビジネス原則」23 、先住民族の権利に関する「自由意思による、事前の、十分な情報に基づいた同意」原則 24 等が考えられます。

「5 人権尊重責任と法令遵守の関係性」に関しては、たとえば、仮にある国の法令を遵守していたとしても、当該法令が国際人権基準に達しておらず、国際人権を適切に保護できないといった事態が生じる場面があることを想定しています。このようにある国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が適切に保護されていない場合、企業は、国際的に認められた人権を可能な限り最大限尊重する方法を追求する必要があるため、そのような姿勢を人権方針で定めることが考えられます 25。

「6 自社における重点課題」について、実務参照資料は、自社のサプライチェーン等において、より深刻な人権侵害が生じ得るステークホルダーやその人権を認識し、それらを自社の重点課題として人権方針に記載することが考えられるとしています 26。具体的には、人権方針の中に、児童労働の禁止や強制労働の禁止といった人権課題を列挙していくことになります。

もっとも、公表されている各企業の人権方針の中には、このような重点課題を個別具体的に挙げていない例も多くみられます。これは、重点課題の把握に際して、社内の各部門から知見を収集することに加えて、自社業界や調達する原料・調達国の事情等に精通したステークホルダーとの対話・協議を行うことが求められる一方で、これらのプロセスは後述の人権DDにおける「負の影響の特定・評価」のプロセスと多分に重複するためであると考えられます。すなわち、企業が、本ガイドラインに則り、人権方針の策定から取組を始めようとする場合、人権DD実施前の人権方針の策定段階で重点課題を挙げることは難しい、むしろそのような課題の把握は次の人権DDの段階でまとめて行いたいといった実務上の要請があるように見受けられます 27。

「7 人権尊重の取組を実践する方法」の具体例として、実務参照資料は、人権DDの実施や救済の実施方針、ステークホルダーとの対話の実施に関する記載を挙げています 28。また、人権方針の実施状況を監督する責任者を配置することも考えられ、責任者およびその責任の内容を人権方針に記載することも考えられるとしています 29。

(4)人権方針策定後の注意点

人権方針は、策定・公表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を定着させ、その活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められています(本ガイドライン14頁)。たとえば、人権方針に沿うように各種企業方針や業務プロセスを見直したり、人権方針の内容を実現できるような適切なガバナンス体制を構築することが重要です。

なお、人権方針策定後の注意点に関し、本ガイドラインは、必ずしも全ての場合において、「公開」とは別に「周知」のための手続が必要となるわけではないとしていますが(本ガイドライン14頁・脚注46)、指導原則は、人権方針が一般に公開されており、全ての従業員、取引先および他の関係者に向けて社内外にわたり周知されていること(“is…communicated internally and externally to all personnel, business partners and other relevant parties”)を求めており(指導原則16)、「周知」が不要なケースを想定していません。したがって、人権方針の策定後は、上記要件④の文言通り、「公開」と「周知」(たとえば、自社従業員に研修を実施したり、取引先に人権方針をメール送付あるいは手交する等)が求められていると理解することが適切です。

人権DDの実施(ガイドライン4.)

本ガイドラインは、企業に対し、人権DDの実施を求めています。人権DDとは、企業が、自社の企業活動に関連する人権への負の影響を特定し、予防・軽減に向けてどのように対処するかを検討するとともに、対応の追跡調査も含めた情報発信を実施するという一連の流れを指します。ここでは、前述のとおり、およそ企業の事業活動に関連する全てのステークホルダーの人権課題がその対象となります。

人権DDの実施手順として、本ガイドラインは、指導原則に基づき、以下の4ステップを挙げています。これらの手順は、Step1から4までを1回実施すればそれで完結するという類のものではなく、「説明・情報開示」のあとは、再び「負の影響の特定・評価」に戻り、ステークホルダーとの対話を重ねながらサイクルを回し続けることが求められています。

本ガイドラインに基づく人権DDプロセスの全体像 − PDCAサイクル

(1)負の影響の特定・評価

「負の影響の特定・評価」とは、企業が関与している、または関与し得る人権への負の影響を評価することであり(本ガイドライン14頁)、換言すれば、自社の事業のどこにどのような人権侵害リスク 30 があるかを特定して、そのリスクの大きさを評価することを意味しています。最終的には、自社の事業内容ごとに、人権侵害リスクの大小を記した表を作るなどして、人権リスクをマッピングし、当該企業にとっての人権侵害リスクを「見える化」していくことになります。

実務参照資料は、多くの中小企業をはじめ、これまで人権DDを行ったことがない企業を主たる対象として、負の影響の特定・評価の各ステップで考えられる内容について、取組方法を解説・例示しています 31。具体的には、実務参照資料は、①リスクが重大な事業領域の特定、②負の影響(人権侵害リスク)の発生過程の特定、③負の影響(人権侵害リスク)と企業の関わりの評価および優先順位付け、の計3ステップに分けた上で、以下のとおり、各作業段階で参考となる資料を提供しています。

負の影響(人権侵害リスク)の特定・評価の進め方/参考資料の対照表

① ステップ①:リスクが重大な事業領域の特定

本ガイドラインは、ハイリスクの事業領域の特定にあたっては、OECDガイダンスQ20等に基づき、セクターのリスク、製品・サービスのリスク、地域リスク、企業固有のリスク、といった4つのリスク要素を考慮できるとしていますが(本ガイドライン14・15頁)。

実務参照資料は、(別添1)参考資料において、セクターのリスクを「(a)事業分野別人権課題」、製品・サービスのリスクを「(b)産品別人権課題」、地域リスクについて「(c)地域別人権課題」とやや表現を改めた上で、具体的な人権課題を例示しています。

「事業分野別人権課題」では、農業・漁業、化学品・医薬品、林業・伐採、一般製造業、インフラ、鉱業・金属、石油・ガス、発電事業、サービス業、公益事業・廃棄物処理業において考え得る人権侵害リスクが例示されています。これらは、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)の「金融セクターのための人権ガイダンスツール」(2017年改訂版)32 の「セクター別人権課題」(Human Rights Issues by Sector)の一部の仮訳ですが、金融機関以外の企業にとっても、自社の事業における人権侵害リスクの特定等にあたって有用であるとして紹介されています 33。ただし、ここに掲げられている人権侵害リスクは、あくまでも一般的・類型的にみて指摘されているリスクの例に過ぎず、全てのリスクを網羅するものではないことには留意が必要です。

なお、「事業分野別人権課題」を確認するにあたっては、事業や製品・サービスのサプライチェーンには様々なセクターが含まれ得ることを踏まえ、関係し得るセクターを広く検討することが重要とされています 34。たとえば、「一般製造業」では、原材料から最終製品を製造するまでの非常に幅広い分野を取り扱いますが、その原材料と初期加工については、必要に応じて、「鉱業・金属」、「石油・ガス」、「農業・漁業」、「林業・伐採」、製造施設の建設については「インフラ」の項目も参照すべきであるとされています 35。

このほか、(別添1)参考資料の「産品別人権課題」は強制労働・児童労働のみを、「地域別人権課題」は児童労働のみを取り上げたものであり、いずれも網羅的なものでないことにも留意が必要です。たとえば、「産品別人権課題」としては、テクノロジーやAIの利用における人種差別の助長やプライバシーの侵害リスク等があり得ます。また、「地域別人権課題」としては、児童労働以外にも、宗教的マイノリティーへの差別、女性の権利問題、先住民や少数民族への差別等といった問題が考えられます。(別添1)参考資料では、「(d)人権侵害リスクの例」として、これらの人権侵害リスクが取り上げられていますが、実際に企業が人権侵害リスクの特定・評価を行う際には、「産品別人権課題」や「地域別人権課題」の検討の中で考慮することになると考えられます。

また、実務参照資料では言及されていませんが、本ガイドラインにおいて示された4つ目のリスク要素である「企業固有のリスク」(特定の企業に関連するもので、たとえば、ガバナンスが貧弱であるとか、人権尊重に関して過去に不十分な行動がみられた等の事情)36 の評価も忘れないように確認する必要があります。

以上のステップ①に関しては、実務参照資料の(別添2)作業シートの「ステップ①」と「ステップ①記入例」を使用・参照することができます。

② ステップ②:負の影響(人権侵害リスク)の発生過程の特定

ステップ①における人権侵害リスクの特定が、セクター、製品・サービス、地域、個別企業といった4つの観点からの一般的・類型的なリスク分析であったのに対し、ステップ②では自社のビジネスにおける具体的な人権侵害リスクの内容とその発生状況・原因の特定が求められます。

たとえば、一般製造業の場合、以下のような対応が考えられます。

ステップ①

一般的・類型的なリスクとして、危険な作業環境に伴う従業員の安全性リスクが想定された。

ステップ②

情報収集の結果、「〇〇工場で危険な作業があるにもかかわらず適切な保護具が支給されていない」という具体的な人権侵害リスク状況を特定する 37。

そして、その発生状況や原因として、「〇〇工場の従業員および管理者との対話を実施したところ、管理者が作業状況とその危険性を適切に把握していなかった。また、従業員と管理者間のコミュニケーションの機会が十分でないことが判明した。」といった事情を特定する 38。

このような情報収集を行う方法として、実務参照資料では、社内資料(苦情処理メカニズムに寄せられた情報を含む)に基づく確認・調査、サプライヤー等の企業に対する質問票調査、従業員に対するアンケート・ヒアリング、現地調査・訪問、そしてステークホルダーとの対話といった方法が挙げられています 39。

なお、実務参照資料は、ステップ②を完璧に行うことは困難であり、むしろ、情報収集の正確を期そうとするあまり、人権侵害リスクの防止・軽減に進む前に深刻な人権侵害が生じかねないと指摘しています。そこで、実務参照資料は、一定の初期的なステップ②の調査を基に、暫定的にステップ③の優先順位を付け、人権侵害リスクの防止・軽減へと進めていくという柔軟な対応をとることも重要としています 40。

また、実務参照資料では、事業領域が限られた企業、特に小規模な企業は、ステップ①を省略し、ステップ②から実施することも可能とされており 41、中小企業において人権DDを実施する際に非常に参考となります。

③ ステップ③:負の影響(人権侵害リスク)と企業の関わりの評価および優先順位付け

実務参照資料は、ステップ③として2つのプロセスを示しており、実務参照資料(別添2)作業シート「ステップ③」を使用・参照することができます。

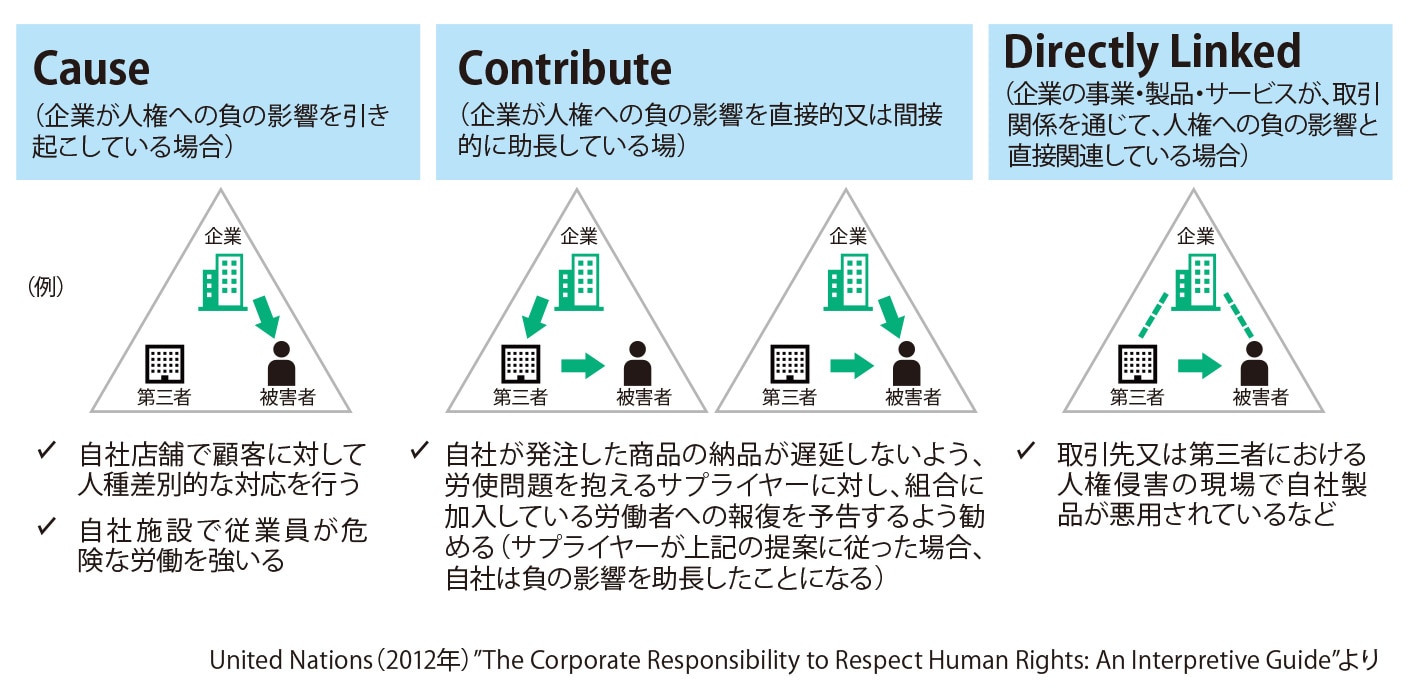

ステップ③−1:まず、ステップ②で確認された具体的な人権侵害リスクと自社の関わりが、企業がその活動を通じて負の影響を「引き起こし」ている場合、「助長」している場合、または「直接関連」している場合のいずれに該当するかを評価・分類するとしています。

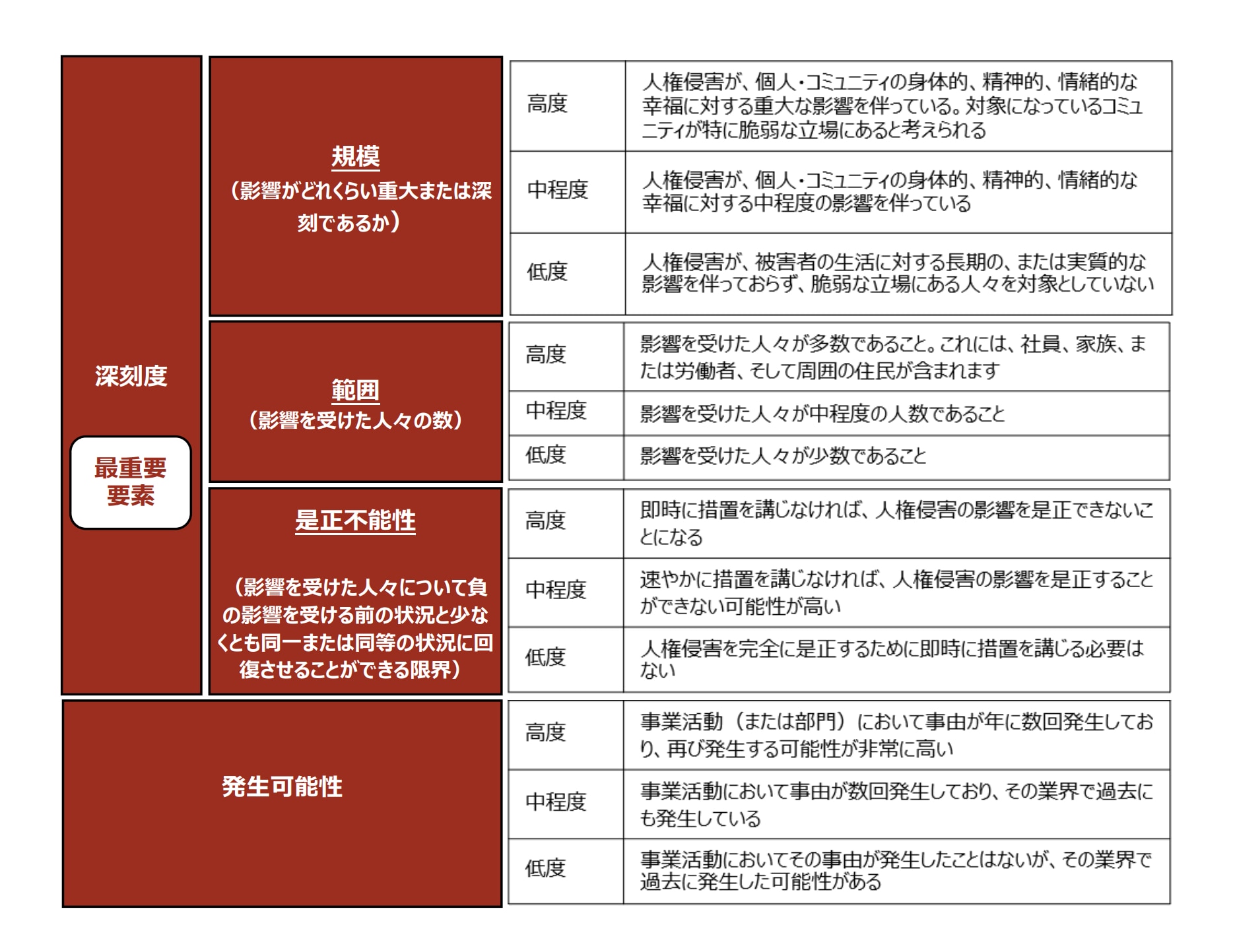

ステップ③−2:そして、確認した人権侵害リスクのすべてに対処することが難しい場合、人権侵害リスクの深刻度の高いものから対処し、深刻度は、規模、範囲、救済困難度といった3つの観点から評価できるとしています 42。深刻度が同等な潜在的なケースが複数存在する場合には、発生可能性 43 の高いものから対処することとされています 44。そして、このような深刻度と発生可能性の基準では優劣がつけられない、すなわち深刻度と発生可能性が同等なケースが複数存在する場合には、まず、自社および直接契約関係にある取引先において自社が人権侵害リスクを引き起こしまたは助長しているケースについて優先的に対応することも考えられるとしています 45。

もっとも、人権侵害リスクの優先順位付けを行うにあたり、負の影響の三分類(ステップ③−1)を考慮するという考え方は、本ガイドライン独自のものであり、国際スタンダード上、当該分類は、優先順位付けではなく、後の負の影響の防止・軽減段階での対応を決するための基準とされています。経済産業省も、本ガイドラインのパブリックコメントで、「国際スタンダードを踏まえると、負の影響の類型は、優先順位付けに関係するものではない」と回答としており 46、本ガイドラインの脚注で、これは優先度の高い負の影響が複数存在する場合における優先順位の考え方の一例であり、必ずしも他の考え方を排斥するものではないとしています 47。

したがって、深刻度と発生可能性が同等なケースが複数存在する場合であっても、必ずしも直接契約関係にある取引先を優先する必要はなく、ステークホルダーエンゲージメントを実施した結果等に応じて、間接的な取引先や自社の事業等と直接関連するのみの人権侵害リスクへの対応を優先するという対応も十分可能です。

ステップ③−2における深刻度および発生可能性の評価に関しては、実務参照資料14頁の以下の表が参考になります。なお、優先順位は、状況の変化に応じて変わり得るものであり、そのためには、継続的な影響評価が重要となります 48。

優先順位付けの判断基準の例

(2)負の影響の防止・軽減

負の影響の防止・軽減に関し、本ガイドラインは、企業がその活動を通じて負の影響を「引き起こし」ている場合、「助長」している場合、そして「直接関連」している場合に分けて、前二者の場合には適切な是正策を講じることを、「直接関連」の場合にはその努力をすることを求めています(本ガイドライン20頁)。

負の影響(人権侵害リスク)と企業の関わりの評価(三分類)

手段としての取引停止に関しては、取引を停止することにより、負の影響への注視の目が行き届かなくなったり、取引停止に伴い相手企業の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど、人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もあるとして、「最後の手段」として検討されるべきとされています(本ガイドライン22頁)。

また、紛争等の影響を受ける地域からの「責任ある撤退」については、高いリスクに応じた人権DD(強化された人権DD)の必要性や事前の撤退計画の検討の重要性が強調されています(本ガイドライン18・19頁および24・25頁)。

なお、本ガイドラインは、「構造的問題」について、「企業による制御可能な範囲を超える社会問題等により広範に見られる問題でありながら、企業の事業又はサプライチェーン内部における負の影響のリスクを増大させているもの」と定義しています。その上で、「企業は、社会レベルの構造的問題の解決に責任を負うわけではないが、企業による問題への取組が、人権への負の影響を防止・軽減する上で有効な場合もあり、可能な限り、企業においても取組を進めることが期待される」とし、その例として、児童労働のリスクを増大させる就学難および高い貧困率、外国人、女性、そしてマイノリティー集団に対する差別等を挙げています(本ガイドライン25頁)。

しかし、この点に関し、OECDガイダンスは、むしろ「企業は政府の機能不全に対する責任を負わないが、構造的リスクが存在する状況の中で企業活動を行うという決定は、デュー・ディリジェンスの性質と範囲を拡大することになる」(OECDガイダンス日本語版76頁)と述べており、むしろ拡大した人権DDの取組を求めています。国際基準上は、あくまでも企業の人権尊重責任の有無は、当該企業の事業活動が問題を引き起こし、助長し、あるいは直接関連しているかどうかという基準をもとに判断されるため、「構造的問題」か否かを基準に人権DDの範囲を判断することは避けるべきと考えられます 49。

(3)取組の実効性の評価

取組の実効性の評価に関しては、本ガイドラインは、企業が上記(1)(2)に効果的に対応してきたかどうかを評価し、当該結果に基づいて継続的な改善を進める必要があるとし、評価にあたっての情報収集の方法(自社従業員やサプライヤー等へのヒアリング、質問票、現地訪問、監査等)や評価手続を社内プロセスに組み込む方法についても説明しています(本ガイドライン26・27頁)。

(4)説明・情報開示

説明・情報開示については、企業が講じた上記(1)(2)(3)の措置について、説明・開示する情報の内容や方法、頻度(1年に1回以上であることが望ましいこと)が説明されています(本ガイドライン27・28頁)。

救済メカニズムの構築(ガイドライン5.)

最後に、本ガイドラインは、企業が、自社が人権への負の影響を引き起こし、または助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、または救済の実施に協力すべきであるとしています(本ガイドライン29頁)。他方で、本ガイドラインは、自社の事業・製品・サービスが負の影響と「直接関連」しているのみの場合には、その企業には、救済の役割を担うことはあっても、救済を実施する責任はないとしつつ、負の影響と引き起こし、または助長した他企業に働きかけることにより、その負の影響を防止・軽減するよう努めるべきであることに留意が必要であるとしています(同29頁)。

もっとも、実務上、ここでいう「助長」と「直接関連」の区別は容易ではありません。本ガイドラインのQ&A13では、その区別の方法について、各要素を総合的に考慮して判断するものとした上で、以下のように記載されていますので、「助長」の範囲は広く捉えるとともに、「助長」と「直接関連」へのカテゴライズは流動的なものと理解しておくべきでしょう。

なお、企業と人権への負の影響の関係性は、変わり得るものであり、「直接関連」が「助長」に発展する可能性があることにも留意が必要である。

そして、本ガイドラインは、具体的な救済の方法として、企業に対し、企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連の仕組みである苦情処理メカニズムを確立するか、または、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加することを通じて、人権尊重責任の重要な要素である救済を可能にすることを求めています(本ガイドライン29頁) 50。

なお、本ガイドラインは、苦情処理メカニズムの例として、自社や直接・間接のサプライヤーの従業員が利用できるシステムを挙げていますが、ここでいう苦情処理メカニズムの利用者は、労働者に限らず、およそ企業活動に関わる国内外の全てのステークホルダー(たとえば、顧客のほか、事業活動からの影響を被る地域住民等も含みます)である必要があります。

今後予想される動き等

冒頭に述べたとおり、今後、日本でも政府調達において、本ガイドラインを踏まえた人権尊重の取組が入札条件あるいは契約条件として盛り込まれる見込みであり、このような流れを踏まえれば、企業に対する「ビジネスと人権」に関する取組への期待と要請は今後ますます高まると想定されます。人権尊重に向けた取組は、短期間で集中的に行われるM&Aにおけるデューディリジェンスとは異なり、じっくりと時間をかけてサイクルを回し続け、ブラッシュアップしていくことが求められているため、まだ何も着手していないという企業においては、まずは、早急に自社の事業活動に伴う人権課題の把握から取組を進めていく必要があるといえます。

-

経済産業省「日本政府は『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』を策定しました」(2022年9月13日)(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

経済産業省「『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料』を公表しました」(2023年4月4日)(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定「公共調達における人権配慮について」(2023年4月3日)(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

実務参照資料2頁。 ↩︎

-

Guiding Principles on Business and Human Rights. 指導原則は原則部分とコメンタリー部分から構成されていますが、原則部分に関しては、外務省による仮訳版も公表されています。コメンタリー部分を含む全体に関しては、国連広報センターが日本語訳を公開しています(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

OECDガイダンスは、OECDのウェブサイトにて閲覧できます。英語版とフランス語版が公式版とされていますが、日本語版も提供されています(最終閲覧:2024年8月5日)。 ↩︎

-

実務参照資料2頁。 ↩︎

-

実務参照資料2・3・4・7頁。 ↩︎

-

同ガイドラインは、日本繊維産業連盟のウェブサイトよりダウンロードすることができます(最終閲覧:2023年5月31日)。また、本ガイドラインの付属資料「海外法制の概要」10・11頁にも記載のあるとおり、欧州委員会(EC)が、2022年2月に発表した「企業持続可能性デューディリジェンス指令案」(Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence)も、その別紙において、(1)国際人権協定上含まれる権利や禁止事項を例示列挙すると同時に、(2)それらの根拠となる国際人権条約等を列挙しており(同指令案Annex Part I)、「ビジネスと人権」において問題となりやすい国際人権を理解する上で参考になります。具体的には、(1)として、自由権規約の第1条に基づく土地の天然資源を処分し生活手段を奪われないという人々の権利侵害、世界人権宣言第3条に基づく生命と安全に関する権利侵害、世界人権宣言に基づく拷問、残虐、非人道的または品位を傷つける取扱いの禁止に対する違反等を挙げ、(2)として、世界人権宣言、自由権規約、社会権規約およびILO中核的労働基準のほか、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障がい者権利条約等を挙げています(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

本ガイドラインも示すように、国際的に認められた人権は、国際的な議論の発展などによって拡大し得る点には注意が必要です(本ガイドライン7頁・脚注24)。たとえば、2022年7月、国連総会において、「クリーンで健康的な持続可能な環境にアクセスする権利」を人権として宣言する旨の決議が、日本を含む賛成161票、反対0票、棄権8票という大差で採択されており、新たな国際人権として認知されるに至っています。詳しくは、国連 “UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right”(2022年7月28日)(最終閲覧:2023年5月31日)をご覧ください。 ↩︎

-

名称に関し、本ガイドラインは、「人権方針という名称の単独の文書である必要は必ずしもなく、実質的に人権方針の要件を満たす文書でもよいが、人権方針に相当するものであることが対外的に明確な文書であることが望ましい」としています(本ガイドライン12頁・脚注41)。 ↩︎

-

実務参照資料3頁。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。ただし、後述のとおり、項目例の「3 期待の明示」に関しては、指導原則16に基づく必須の要件となっています。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。 ↩︎

-

実務参照資料4頁。 ↩︎

-

実務参照資料5頁。 ↩︎

-

実務参照資料5頁。 ↩︎

-

実務参照資料5頁。 ↩︎

-

Global Compact Network Japan「国連グローバル・コンパクトの10原則」(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

ユニセフ「子ども権利の権利とビジネス原則」(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)“Indigenous People – Free, Prior and Informed Consent”(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

実務参照資料5頁。 ↩︎

-

実務参照資料6頁。 ↩︎

-

この場合、同時に、項目例「4 国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明」においても、自社の活動に特に関連する国際文書への言及は困難であると考えられます。 ↩︎

-

実務参照資料6頁。 ↩︎

-

実務参照資料6頁。 ↩︎

-

以下、実務参照資料上の表現に倣い、「負の影響」を「人権侵害リスク」と表現している場合があります。 ↩︎

-

実務参照資料7頁。 ↩︎

-

UNEP FI “The UNEP FI Human Rights Guidance Tool for the Financial Sector”(最終閲覧:2023年5月31日)。 ↩︎

-

実務参照資料(別添1)参考資料3頁。 ↩︎

-

実務参照資料(別添1)参考資料3頁。 ↩︎

-

実務参照資料(別添1)参考資料20頁。 ↩︎

-

本ガイドライン15頁。 ↩︎

-

実務参照資料(別添2)作業シート「ステップ②記入例」参照。 ↩︎

-

同上。 ↩︎

-

実務参照資料10頁。 ↩︎

-

実務参照資料11頁。 ↩︎

-

実務参照資料(別添2)作業シート「ステップ②」。 ↩︎

-

実務参照資料13頁。 ↩︎

-

本ガイドラインでは「蓋然性」と表現されていましたが、実務参照資料では「発生可能性」と表記されています。 ↩︎

-

実務参照資料13頁。 ↩︎

-

実務参照資料13頁。実務参照資料は、その場合には、間接的な取引先や自社の事業等と直接関連するのみの負の影響へと対応を広げていく必要があるとしています(同頁・脚注23)。 ↩︎

-

本ガイドラインのパブリックコメント360番に対する経済産業省の回答参照。 ↩︎

-

本ガイドライン12頁・脚注39。 ↩︎

-

本ガイドライン20頁。 ↩︎

-

認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ「『責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)』についてのパブリックコメント」(2022年8月29日)6頁(最終閲覧:2023年5月31日)では、構造的問題は、企業活動によって再生産されてきた経緯があるため、企業の人権尊重責任は、対象となる人権課題が「構造的問題」であることのみをもって直ちに免除ないし制限されるものではないとの指摘がなされています。そして、その例として、日本社会における構造的問題といいうるジェンダーギャップは、個々の企業による採用や昇進時の取扱いが助長してきたものであり、企業の事業活動に伴い生じる人権リスクとして、まさに企業が取り組むべき人権課題である旨が指摘されています。 ↩︎

-

本ガイドラインは、苦情処理メカニズムは、指導原則31に基づき、以下の8要件を備えるものである必要があるとしています(本ガイドライン30頁)。

① 正当性:苦情処理メカニズムが公正に運営され、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーから信頼を得ていること

② 利用可能性:苦情処理メカニズムの利用が見込まれる全てのステークホルダーに周知され、例えば使用言語や識字能力、報復への恐れ等の視点からその利用に支障がある者には適切な支援が提供されていること

③ 予測可能性:苦情処理の段階に応じて目安となる所要時間が明示された、明確で周知された手続が提供され、手続の種類や結果、履行の監視方法が明確であること

④ 公平性:苦情申立人が、公正に、十分な情報を提供された状態で、敬意を払われながら苦情処理メカニズムに参加するために必要な情報源、助言や専門知識に、合理的なアクセスが確保されるよう努めていること

⑤ 透明性:苦情申立人に手続の経過について十分な説明をし、かつ、手続の実効性について信頼を得て、問題となっている公共の関心に応えるために十分な情報を提供すること

⑥ 権利適合性:苦情処理メカニズムの結果と救済の双方が、国際的に認められた人権の考え方と適合していることを確保すること

⑦ 持続的な学習源:苦情処理メカニズムを改善し、将来の苦情や人権侵害を予防するための教訓を得るために関連措置を活用すること

⑧ 対話に基づくこと:苦情処理メカニズムの制度設計や成果について、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーと協議し、苦情に対処して解決するための手段としての対話に焦点を当てること ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所