裁量労働制とはどのような制度なのか。導入する方法は?

人事労務当社はIT関連企業で、長時間労働が慣習化しています。今までは、残業代や深夜割増賃金などを支払ってきましたが、人件費が経営を圧迫しています。同業の経営者から、「IT業界なら、裁量労働制を使えば残業代は支給しなくて大丈夫だ。」と聞いたのですが、本当でしょうか?

裁量労働制は、一定の職種に限られており、IT企業だからといって、必ずしも適用できるわけではありません。しかし、実際はプログラマーなど、本来は裁量労働制を適用できない職種にも裁量労働制を適用し、時間管理を行わないという例も数多く見受けられます。裁量労働制が適用できる職種なのかをしっかり確認してから適切に導入しましょう。 また、裁量労働制を導入したとしても、労働時間に制限がなくなるわけではなく、深夜や休日の労働があった場合は、深夜手当・休日手当の支払いが必要となるので注意が必要です。

解説

目次

裁量労働制とは

「裁量労働制」とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者がいることを踏まえ、そういった労働者に関しては、実労働時間によって労働時間を計算するのではなく、みなし時間によって行うことを認める制度をいいます。

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

専門業務型裁量労働制とは

「専門業務型裁量労働制」とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

企画業務型裁量労働制とは

一方で、「企画業務型裁量労働制」とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務について認められています。

裁量労働制の対象業務について

それぞれの裁量労働制の対象業務は以下の通りです。

| 専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 |

|---|---|

| 労働基準法施行規則24条の2の2第2項 平成9年2月14日労働省告示7号 |

労働基準法38条の4 平成11年12月27日労働省告示149号 |

|

|

裁量労働制を導入するには

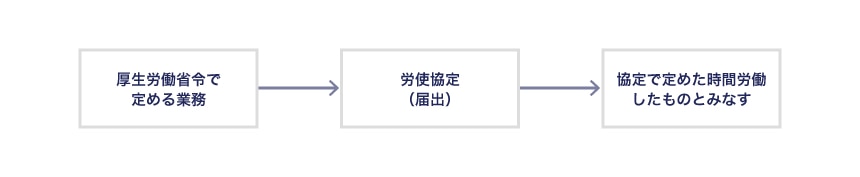

専門業務型裁量労働制を導入する方法

専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定に以下の事項を定め、届け出ることが必要です。

- 対象業務

- 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

- 対象業務の遂行の手段および時間配分等の決定に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと

- 対象業務に従事する労働者の健康および福祉を確保するための措置

- 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置等

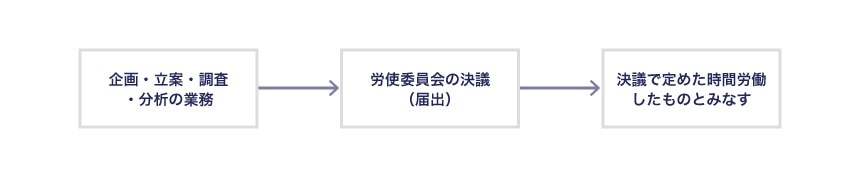

企画業務型裁量労働制を導入する方法

企画業務型裁量労働制を導入するには、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により、以下の事項に関する決議をし、使用者がその決議を届け出ることが必要です。

- 対象業務

- 対象労働者の範囲

- 対象労働者の労働時間として算定される時間

- 対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康および福祉を確保するための措置

- 対象労働者からの苦情の処理に関する措置

- 対象労働者の同意を得中ればならないことおよび同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと

裁量労働制における労働時間の考え方

裁量労働制を導入した場合、労働時間規制への違反の有無、あるいは時間外労働についての割増賃金の額は、あくまでもみなし時間を基準に判断することになります。

もっとも、このようなみなし時間制は、労働基準法第4章の労働時間の計算に関してのみ用いられることになります。

したがって、みなしにより計算された時間が法定労働時間を超えたり深夜業になったりする場合には、割増賃金が必要となります。

おわりに

一部の業界や職種で、不適切な裁量労働の運用の下、長時間労働が恒常化しているケースが数多く見受けられます。裁量労働制を正しく理解し、適切に運用しましょう。

フェリタス社会保険労務士法人