就業規則の作成・届け出・周知について知っておくべきポイント

人事労務 従業員が、会社の就業規則を見せてほしいと言ってきました。数年前に労働基準監督署に届け出た後は変更していません。就業規則は従業員に見せなければなりませんか?

そもそも就業規則は、作成しなければならないのでしょうか?

この他、就業規則に関する注意事項があれば教えてください。

就業規則を従業員に見せていない場合は、周知義務がなされていませんので、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ていたとしても、無効になります。

就業規則の内容を従業員に知らせるのは会社の義務ですので、就業規則を見せなければなりません。

就業規則の内容が効力を持つためには、労働基準監督所への届け出に加えて、記載事項が法定の内容を満たすこと、労働組合など従業員代表の意見を聴取すること、従業員にその内容を周知することが必要です。

周知方法は、書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示または備え付けなどによらなければなりません。

解説

目次

就業規則とは

「就業規則」とは、労働時間や賃金などの労働条件、ならびに従業員として守るべき服務規律などについて具体的に定めた社内規程をいいます。

ルールを明文化することにより、労働条件を明確にし、会社としても従業員の管理を効率化することができます。

就業規則は、社内規程の一つなので、労使双方に対して法的な拘束力を有しますので、双方がこれを遵守する必要があります。

就業規則の作成義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。支店が多くある会社は、事業場として独立した組織であれば、それぞれ労働基準監督署に提出します(本社一括で提出する方法もあります)。

「常時10人以上の労働者を使用する」とは

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、事業場に、常態として10人以上の労働者(パートタイマー等を含む)を使用している状態です。したがって、通常は10人未満であるが、一時的に10人以上になることがある場合には、就業規則の作成義務はありません。

10人未満の労働者を使用する場合は

10人未満の労働者を使用する事業場は、法的には就業規則の作成義務がありません。もっとも、そのような事業場でも労働者に対して労働条件を明示する必要性はありますので、就業規則を作成することが望ましいです。

また、少人数の事業所で就業規則のない会社であっても、1人1人に労働条件通知書(または労働契約書)を作成し、労働の条件を書面で明示します。

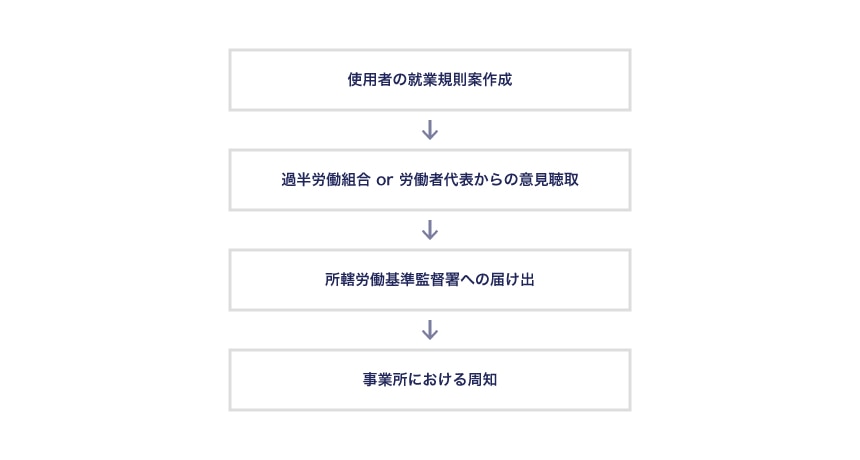

就業規則に関する手続の大まかな流れは、以下のとおりです。

就業規則の記載事項

就業規則の絶対的記載事項

就業規則を制定する場合には、労働基準法諸法令に沿うか、その基準を上回る形で、作成しなければなりません。

ただ、絶対的記載事項といって、絶対に載せなければいけない事項があります(労働基準法89条1号から3号)。

- 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項

- 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

就業規則の相対的記載事項

記載しなければならない絶対的記載事項に対し、記載しなくても良いが、記載しないと効力が発生しない項目があり、これを「相対的記載事項」といいます(労働基準法89条3号の2から10号)。

- 退職手当につき、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

- 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項

- 労働者に食費、作業用品その他の負担に関する事項

- 安全及び衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

- 上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

就業規則の任意的記載事項

絶対的記載事項・相対的記載事項に対し、任意に記載できる「任意的記載事項」があります。

こちらは、就業規則の総則的事項など、使用者が自由に記載するようなものが含まれます。

その他の詳しい就業規則の作成方法については、以下のサイトもあわせてご覧ください。

参考:全国社会保険労務士会連合会・都道府県社会保険労務士会「就業規則作成・見直しのポイント」

就業規則に関する意見聴取

就業規則は作成した後、または変更した後、(i)労働者の過半数で組織する労働組合か、(ii)労働組合があっても過半数の労働者が入っていない場合か労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する従業員から意見を聴取する必要があります(労働基準法90条)。

これは、労使が対等の立場にあることを前提に、使用者側が一方的な労働条件を規定することがないようにするための規定です。

意見を聴取するというのは、文字通り意見を求めるだけであって、内容について承諾を得たりや協議を行ったりする必要はありません。もっとも上記の制度趣旨から、労働者側の意見を尊重することが求められています。

なお、ここでいう「労働者の代表」とは、以下の各号のいずれも満たす者を選出する必要があります(労働基準法施行規則6条の2第1項)。

- 労働基準法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと

- 就業規則について社員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

また、上記の1に該当する者がいない場合は、2の要件を満たした者が労働者の代表となります。

就業規則の周知義務

就業規則の内容が効力を持つためには、使用者が就業規則を労働者に周知させていることが必要となります(労働基準法106条)。

労働基準法施行規則52条の2と通達(平成11年1月29日基発45号)では、就業規則を周知する方法として以下の3つを定めています。

- 見やすい場所へ掲示するか、備え付けたりする。

- 就業規則を労働者に書面で交付する。

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

これらの例のいずれかに従って、いつでも好きなときに、労働者の誰でもが、自由に見られる状態にしておかなければなりません。なお、この周知義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法120条)。

年次有給休暇の取得促進が進んでいない会社や、休日労働が恒常化している会社などは、従業員の皆さんに周知しづらいかもしれません。

しかし、就業規則には、労働基準法で付与しなければならない年次有給休暇や、休日なども整備しつつ、服務規律、解雇規定等も記載し会社が求めていることを明らかにすることが必要となります。

就業規則の届け出

常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、またはその後変更した場合には、労働者の代表者の意見を記載して、その者の署名または記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店・支店等の事業場ごとに、管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります(労働基準法89条)。

本店と支店がある場合、それぞれの就業規則が同一のものであれば、一括して届け出ることができます。ただし、変更届を行う場合は、変更前のものまで同一である必要があるため、本店の就業規則がAで、支店のものがBだった場合に、本店と支店のものを本店にあわせてCに変更する場合は、一括して届け出ることができないということになります。

一括届出の場合は、事業場と同一の部数の就業規則と意見書を提出する必要があります。もっとも、同じ労働基準監督署の管轄内に複数事業場がある場合は、就業規則は一部で足りますが、意見書は各事業場の労働者の意見が必要なので、事業場の数だけ提出する必要があります。

田中セラタ事務所 社会保険労務士法人・行政書士事務所