吸収合併を行うにはどのような手続が必要か

コーポレート・M&A当社の子会社2社を吸収合併させることを考えていますが、一般的にどのような手続が必要ですか。実際のスケジュールを作成する観点から教えて下さい。

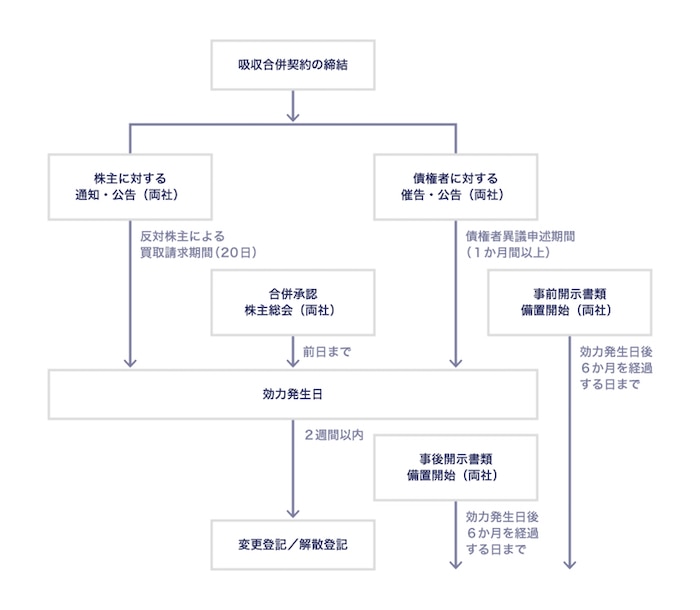

吸収合併に関する手続の概要は、以下の図のとおりです。

※上の図は、最もシンプルなケース(すなわち、吸収合併の当事会社が、①公開会社、有価証券報告書提出会社、種類株式発行会社のいずれでもないこと、②消滅会社は株券不発行会社であり、新株予約権を発行しておらず、登録株式質権者が存在しないことを前提としています。

解説

目次

「吸収合併」とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社(消滅会社)の権利義務の全部を合併後存続する会社(存続会社)に承継させることをいいます(会社法2条27号)。

吸収合併をすると、存続会社および消滅会社(以下「当事会社」といいます)である会社の株主や債権者等が重大な影響を受けるため、会社法は、当事会社の株主や債権者等の利益を保護するための一定の手続を定めています。この手続に違反がある場合、後に合併が無効とされるリスクを抱えることになりますので、事前に綿密に計画して実行する必要があります。

合併契約の締結

吸収合併を行うためには、当事会社間で合併契約を締結します(会社法748条)。合併契約については、効力発生日や、存続会社が消滅会社の株主に対して交付する対価等、会社法に定める事項を最低限定める必要があります(会社法749条)。その他にも、存続会社における効力発生日付の商号変更や新役員の選任等を任意に定めることもあります。

吸収合併の承認

業務執行決定機関の承認

合併契約の締結に先立ち、当事会社の業務執行を決定する機関において合併契約を締結することに関する承認を得ます。当事会社が取締役会設置会社である場合、一般に、取締役会の承認を得ます(会社法362条4項柱書)。

株主総会の承認

当事会社は、合併の効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会の決議により、合併契約の承認を受けなければなりません(会社法783条1項、795条1項)。なお、種類株式発行会社については、一定の場合、種類株主総会の決議による承認も必要です(会社法322条1項7号、323条等)。

株主総会は、法令および定款に基づく招集手続を履践のうえ実際に開催してもよいですが、当事会社が完全子会社であり、その株主が1名であるような場合には、会社法319条1項に基づき、いわゆる「書面決議」の方式で株主総会の承認を得るのが簡便であると思われます。

なお、簡易合併(会社法796条2項)の要件を充足する場合には存続会社において、略式合併(会社法784条1項、796条1項)の要件を充足する場合には、当該要件を充足する当事会社において、株主総会の承認は不要となります。

株主・債権者等の利益を保護するための手続

事前開示書類の備置(会社法782条、794条)

当事会社は、株主や債権者がその権利行使の判断をするのに必要な情報を提供する観点から、合併契約の内容、対価の相当性に関する事項等、法務省令で定める一定の事項を記載した書類を作成し、本店に備え置かなければなりません(会社法782条1項、794条1項)。その備置期間は、次のうちいずれか早い日から、合併の効力発生日後6か月を経過する日までです(会社法782条2項、794条2項)。

なお、株主総会の日の2週間前の日は、備置開始日と会日の間に中14日を置くのがポイントです。

- (株主総会の承認が必要な場合)株主総会の日(いわゆる「書面決議」の場合、株主総会の目的事項に関する提案があった日)の2週間前の日

- 株主に対する通知または公告の日のいずれか早い日

- 債権者に対する催告または公告の日のいずれか早い日

- (消滅会社において必要な場合)新株予約権者に対する通知または公告の日のいずれか早い日

株主および債権者は、備置期間中、営業時間内であればいつでもこれらの閲覧等を請求することができます。

債権者異議手続(会社法789条、799条)

当事会社の債権者は、合併について異議を述べることができます(会社法789条1項、799条1項)。当事会社は、合併の効力発生日の前日の1か月間以上前までに、合併をする旨等の一定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対して個別に催告しなければなりません(会社法789条2項、799条2項)。

なお、当事会社の定款に定める公告方法が日刊新聞紙または電子公告である場合、官報のほか、当該公告方法による公告を行うことにより、知れている債権者に対する個別催告は省略することができます(会社法789条3項、799条3項)。個別催告を行うべき債権者の数が非常に多いような場合、このような「ダブル公告」による方が、催告漏れによる手続違背のリスクがなく、また手続として簡便であるケースも多いと思われます。

債権者が、異議申述期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は合併について承認をしたものとみなされます(会社法789条4項、799条4項)。他方、期間内に異議を述べた場合、異議を述べられた当事会社は、合併を行っても当該債権者を害するおそれがない場合を除き、当該債権者に対し、弁済や相当の担保の提供等の手当てをしなければなりません(会社法789条5項、799条5項)。

株主への通知・公告(会社法785条、797条)

合併に反対する当事会社の株主は、会社に対し、自己の有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求できます(会社法785条1項、797条1項)。これは、合併するかどうかを多数決により決めることができる代わりに、合併に反対する株主を保護するための手続です。

反対株主は、株主総会までに合併に反対する旨を会社に通知する等、一定の手続を経たうえで、合併の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、買取請求をすることができます(会社法785条5項、797条5項)。

当事会社は、株主に買取請求の機会を与える観点から、合併の効力発生日の20日前までに、吸収合併をする旨並びに存続会社の商号および住所を、すべての株主に通知しなければなりません(会社法785条3項、797条3項)。この通知は、当事会社が公開会社である場合や、株主総会で合併契約の承認を受けた場合には、公告もって代えることができます(会社法785条4項、797条4項)。

その他

新株予約権買取請求の手続(会社法787条)

消滅会社が新株予約権を発行している場合、新株予約権者は、新株予約権を発行するときに定められた条件と合致する新株予約権の交付を受ける場合を除き、新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できます(会社法787条1項)。消滅会社は、新株予約権者に買取請求の機会を与える観点から、合併の効力発生日の20日前までに、吸収合併をする旨並びに存続会社の商号および住所を、すべての新株予約権者に通知または公告しなければなりません(会社法787条3項・4項)。

登録株式質権者・登録新株予約権質権者への通知・公告(会社法783条5項・6項)

消滅会社は、合併の効力発生日の20日前までに、登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知または公告する必要があります(会社法783条5項・6項)。

株券・新株予約権証券提出手続(会社法219条1項6号、293条1項3号)

消滅会社が株券発行会社であって株券を発行している場合、合併の効力発生日までに株券を提出しなければならない旨を、効力発生日の1か月前までに公告し、かつ、株主および登録株式質権者に通知する必要があります(会社法219条1項6号)。なお、株式の全部について株券を発行していない場合は不要です。

また、消滅会社が新株予約権証券を発行している場合、合併の効力発生日までに新株予約権証券を提出しなければならない旨を、効力発生日の1か月前までに公告し、かつ、新株予約権者および登録新株予約権質権者に通知する必要があります(会社法293条1項3号)。

合併効力発生後の手続

合併契約で定めた効力発生日に、消滅会社は解散し、存続会社は消滅会社の権利義務を承継します。これに伴い、存続会社は、消滅会社の株主に対して合併対価を交付します。

存続会社は、効力発生日後遅滞なく、合併に関する一定の事項を記載した書類を作成し、効力発生日から6か月間本店に備え置かなければなりません(会社法801条1項・3項)。

効力発生日から2週間以内に、消滅会社は解散の登記を、存続会社は変更の登記を、それぞれ本店の所在地においてする必要があります(会社法921条)。

吸収合併の手続に関する条文一覧表

| 存続会社 | 消滅会社 | |

|---|---|---|

| 事前開示書類 | 794条1項 | 782条1項 |

| 株主総会決議による承認 | 795条1項 | 783条1項 |

| 簡易合併 | 796条2項 | - |

| 略式合併 | 796条1項 | 784条1項 |

| 反対株主の株式買取請求 | 797条1項 | 785条1項 |

| 新株予約権買取請求 | - | 787条1項 |

| 登録株式質権者・登録新株予約権質権者への通知・公告 | - | 783条5項、6項 |

| 株券・新株予約権証券提出手続(株券・新株予約権証券を発行している場合) | - | 219条1項6号 293条1項3号 |

| 事後書類備置 | 801条 | - |

| 解散・変更の登記 | 921条 | 921条 |

※( )内は会社法の条文数

会社法以外の手続

吸収合併などの組織再編を実施する場合、主に手続を定めているのは会社法ですが、例えば以下のように、会社法以外の法令等に基づく対応が必要となる場合があります。

適示開示

親会社が上場会社である場合、その子会社の吸収合併に関して適時開示が必要となる場合があります(東京証券取引所有価証券上場規程403条1号c、施行規則403条3号)。

また、親会社が有価証券報告書提出会社である場合、その子会社の吸収合併に関して臨時報告書の提出が必要となる場合があります(金融商品取引法24条の5第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項15号の3)。

独占禁止法上の届出

当事会社のうち、いずれか1社に係る国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか1社に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合、当該合併に関する計画を公正取引委員会に対して事前に届け出ることが必要です(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律15条2項)。ただし、設問にある同一の親会社を有する子会社間の合併のように、全ての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合、事前届出は不要です。

許認可等

消滅会社が事業上有する許認可等について、合併により存続会社に承継することができるか否かを検討する必要があります。合併により承継ができないものについては存続会社において同種許認可等を新規に取得することを前提に、また、承継できるものについては承継に必要な手続や想定される期間を踏まえ、必要に応じて行政当局に相談しつつ、合併のスケジューリングをすることになります。

その他

以上、合併を行うにあたっての会社法等に定める手続を中心に論じましたが、実際には、合併後の人事制度(年金、福利厚生を含む)、ITシステムの統合に向けた検討、取引先・金融機関等への通知、従業員への説明など、各種ビジネス・制度面での検討も必要となります。要対応事項は多岐にわたるので、人事、総務、IT、財務、事業部などの関連部署を横断するプロジェクトチームを立ち上げて要対応事項を洗い出し、それらを考慮したスケジュールを作成することも考えられます。

【関連するBUSINESS LAWYERS LIBRARYの掲載書籍】

『会社法実務解説』

発売日:2011年12月26日

出版社:有斐閣

編著等:宍戸 善一、岩倉 正和、佐藤 丈文

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『企業買収の実務プロセス〈第2版〉』

発売日:2017年03月27日

出版社:中央経済社

編著等:木俣 貴光

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

『会社法入門〔第13版〕』

発売日:2018年10月31日

出版社:有斐閣

編著等:前田 庸

BUSINESS LAWYERS LIBRARYで読む

アンダーソン・毛利・友常法律事務所