営業秘密侵害罪にはどのような種類があるのか

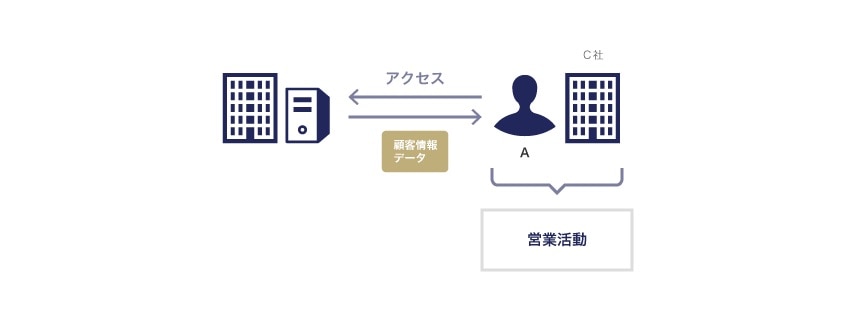

知的財産権・エンタメ先日当社を退職した元部長Aが、退職間際に、権限がないにも関わらず、当社サーバー内の顧客情報データにアクセスし、その顧客情報データをUSBメモリーに保存して持ち出し、自ら設立して代表取締役を務める会社Cで、営業活動に使用していることが判明しました。元部長AとC社がその顧客情報データを営業活動に使用する行為は、問題の顧客情報データが当社の営業秘密であるとして、それぞれ営業秘密侵害罪に当たると理解してよいでしょうか。

その理解で結構です。

元部長Aの行為は、図利加害目的で、貴社の営業秘密に対する管理侵害行為によりこれを取得した点と、管理侵害行為により取得した営業秘密を自ら設立した会社に開示した点で不正取得罪(不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)21条1項1号)および不正取得後不正開示罪(同2号)に当たります。

また、元部長Aが設立した会社C社の行為も、図利加害目的で、不正取得後不正開示罪に当たる元部長の開示行為を通じて取得した貴社の営業秘密を使用している点で、やはり二次取得者不正使用罪(不競法21条1項7号)に当たります。

解説

目次

営業秘密侵害罪にはどのような類型があるか

営業秘密侵害罪について、不競法は、以下のとおり、大きく分けて4つのパターン、全部で9つの類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。

② 保有者から正当に営業秘密を示された者が、営業秘密を不正に領得し、それを使用・開示するパターン、あるいは保有者から正当に営業秘密を示された役員・従業員もしくは退職者が、それを不正に使用・開示するパターン(4類型)

③ 上記の2パターンに含まれる開示によって営業秘密を取得した者が、取得した営業秘密を不正に使用・開示するパターン(2類型)

④ 上記の3パターンに含まれる営業秘密の使用により生産されたものを、譲渡・輸出入等するパターン(1類型)

①のパターンにはどのような類型があるか

このパターンに含まれるのは、以下2つの類型があります。

- 不正取得罪(不競法21条1項1号) 不正の利益を得る目的、またはその保有者に損害を加える目的(以下、「図利加害目的」と言います)で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、または人を脅迫する行為)または管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の保有者の管理を害する行為)により営業秘密を取得する行為です。

- 不正取得後不正使用・開示罪(不競法21条1項2号) 詐欺等行為または管理侵害行為により取得した営業秘密を、図利加害目的で、使用・開示する行為です。

事例の場合

元部長Aは、権限なく勤務先サーバー内の顧客情報データにアクセスし、その顧客情報データをUSBメモリーに保存して持ち出したということですので、管理侵害行為により営業秘密を取得していると言え、不正取得罪(不競法21条1項1号)に当たります。

不正取得罪に当たるためには、営業秘密の取得が図利加害目的でなされる必要がありますが、元部長Aが、取得した営業秘密を自ら設立して代表取締役を務める会社C社に開示して、営業に用いていることからすると、営業秘密の取得時に図利加害目的を有していたものと考えられます。

元部長Aが、取得した営業秘密をC社に開示している行為についても、同じく図利加害目的を有しているものと考えられますので、不正取得後不正開示罪(不競法21条1項2号)に当たることになります。

②のパターンにはどのような類型があるか

領得罪(不競法21条1項3号)

②のパターンには4つの類型があります。まず、営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理にかかる任務に背いて、以下のいずれかの方法でその営業秘密を領得する行為です。

( ⅱ ) 営業秘密記録媒体等の記載もしくは記録について、または営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること

( ⅲ ) 営業秘密記録媒体等の記載または記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載または記録を消去したように仮装すること

事例の場合

元部長Aに日頃の業務において問題の顧客情報データへのアクセスや使用が許されていたような場合には、元部長Aが顧客情報データをUSBメモリーに保存して持ち出した行為は、勤務先サーバー内に電子ファイルの形で保存されていた顧客情報データの複製をUSBメモリーに作成する方法でこれを領得したものとして、領得罪(不競法21条1項3号)に当たると判断される場合もあり得ます。

領得罪が成立するためには、図利加害目的に加えて、「その営業秘密の管理にかかる任務に背いて」という要件が必要ですが、元部長Aには、少なくとも勤務先との雇用契約に基づく守秘義務が課せられていますので、会社の業務とは無関係に、権限なく勤務先サーバー内の顧客名簿データにアクセスしてUSBメモリーへのデータ保存を行っている以上、この要件も充足するものと考えられます。

領得後不正使用・開示罪(不競法21条1項4号)

上記の領得罪に当たる行為により領得した営業秘密を、図利加害目的で、その営業秘密の管理にかかる任務に背いて、使用・開示する行為です。

事例の場合

元部長Aが顧客情報データをUSBメモリーに保存して持ち出した行為が、領得罪(不競法21条1項3号)に当たると判断された場合、元部長Aが、領得した顧客名簿データをC社に開示している行為については、領得後不正開示罪(不競法21条1項4号)に当たることになります。

領得後不正開示罪の成立についても、図利加害目的に加えて、「その営業秘密の管理にかかる任務に背いて」という要件が必要ですが、元部長Aには、勤務先の就業規則や個別の誓約書に基づき、勤務先を退職後も一定期間は引き続き守秘義務が課せられているのが一般的でしょうから、この要件も充足するものと考えられます。

在職者不正使用・開示罪(不競法21条1項5号)

営業秘密を保有者から示された現職の役員または従業員が、図利加害目的で、その営業秘密の管理にかかる任務に背いて、その営業秘密を使用・開示する行為です。なお、上記の領得後不正使用・開示罪(不競法21条1項4号)に該当する者については、本号の適用対象から除かれます。

退職者不正使用・開示罪(不競法21条1項6号)

営業秘密を保有者から示された役員または従業員であった者が、図利加害目的で、在職中に、その営業秘密にかかる任務に背いて、その営業秘密の開示の申込みをし、またはその営業秘密の使用もしくは開示について請託を受けて、退職後にその営業秘密を使用・開示する行為です。なお、在職者不正使用・開示罪と同じく領得後不正使用・開示罪(不競法21条1項4号)に該当する者については、本号の適用対象から除かれます。

③のパターンにはどのような類型があるか

二次取得者不正使用・開示罪(不競法21条1項7号)

以下の開示により営業秘密を取得した者が、図利加害目的でその営業秘密を使用・開示する行為です。

- 不正取得後不正開示罪(不競法21条1項2号)

- 領得後不正開示罪(不競法21条1項4号)

- 在職者不正開示罪(不競法21条1項5号)

- 退職者不正開示罪(不競法21条1項6号)

なお、二次取得者に対する営業秘密の開示行為が不競法21条3項2号の罪に当たる場合、つまり、開示の相手方に日本国外で不正使用行為を行う目的があることを知りつつ開示する場合も同様です。

事例の場合

本問のC社の行為は、図利加害目的で、不正取得後不正開示罪(不競法21条1項2号)あるいは領得後不正開示罪(不競法21条1項4号)にあたる開示により取得した営業秘密を使用する行為ですので、二次取得者不正使用罪(不競法21条1項7号)に当たります。

三次取得者不正使用・開示罪(不競法21条1項8号)

以下の開示が介在したことを知って営業秘密を取得した者が、図利加害目的でその営業秘密を使用・開示する行為です。

- 不正取得後不正開示罪(不競法21条1項2号)

- 領得後不正開示罪(不競法21条1項4号)

- 在職者不正開示罪(不競法21条1項5号)

- 退職者不正開示罪(不競法21条1項6号)

- 二次取得者不正開示罪(不競法21条1項7号)

なお、介在した営業秘密の開示行為が不競法21条3項2号の罪に当たる場合も同様です。

④のパターンにはどのような類型があるか

営業秘密侵害品譲渡等罪(不競法21条1項9号)

このパターンに含まれるのは、以下の使用行為のうち、技術上の秘密を使用する行為(違法使用行為)によって生産された物であることを知って取得した者が、図利加害目的で、その物を譲渡する行為、引き渡す行為、譲渡もしくは引渡しのために展示、輸出、輸入、または電気通信回線を通じて提供する行為です。

- 不正取得後不正使用罪(不競法21条1項2号)

- 領得後不正使用罪(不競法21条1項4号)

- 在職者不正使用罪(不競法21条1項5号)

- 退職者不正使用罪(不競法21条1項6号)

- 二次取得者不正使用罪(不競法21条1項7号)

- 三次取得者不正使用罪(不競法21条1項8号)

弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産