秘密情報を漏えいされた場合の損害額の算定方法は

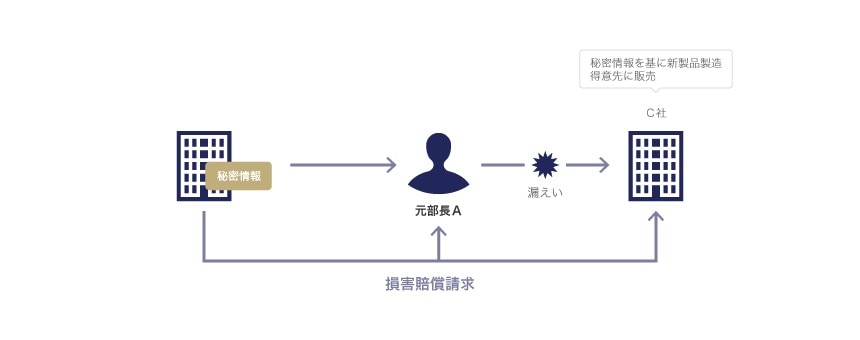

知的財産権・エンタメ当社製品の設計図やノウハウ、得意先名等が分かる顧客情報データといった大切な秘密情報が、当社を退職した元部長Aを通じて競業他社C社に漏えいしました。C社は、入手した秘密情報を利用して新製品を製造、当社の顧客情報データをもとに当社の得意先に販売していることが分かりました。C社による新製品の発売以降、当社製品の売上は明らかに減少しています。

元部長AやC社に対し、損害の賠償を求めたいのですが、侵害行為の結果生じた損害額はどのように算定すればよいでしょうか。

不正競争防止法5条は、損害額の算定・推定に関して「他社製品の販売数量を基準にする算定方法」、「他社の利益を貴社の損害と推定する方法」、「自社の営業秘密の使用料相当額を損害額と推定する方法」の3つを設けています。具体的な算定方法は解説を参照ください。

解説

目次

不正競争防止法に基づく損害賠償請求権の要件

「営業秘密の民事的保護(2)‐損害賠償請求権」でも解説したとおり、不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)4条にある、営業秘密の侵害を理由とした不競法に基づく損害賠償請求権の要件は、以下のとおりです。

( 2 ) 営業秘密侵害の不正競争行為が行われ

( 3 ) 他人の営業上の利益が侵害され

( 4 ) それによって(因果関係)

( 5 ) 損害が発生したこと

不競法に基づく損害賠償請求権の効果

消極的損害と立証

( 1 ) 消極的損害は立証が困難

損害には、財産的損害と非財産的損害(名声や顧客吸引力の喪失など)があり、財産的損害は、侵害行為への対応に要した調査費用や弁護士費用などの積極的損害と、侵害行為の結果生じた売上減少による売上の喪失などの消極的損害(逸失利益、得べかりし利益ともいいます)に分かれることになります。

不競法4条によって、現実に発生したすべての損害ではなく、相当因果関係の範囲内の損害の賠償が認められることになりますが、とりわけ、侵害行為の結果生じた売上減少による売上の喪失などの消極的損害(逸失利益、得べかりし利益)については、実務上、相当因果関係や損害額の立証に大変な困難が伴うことが一般的です。

以下では、設例の相談に対して回答をする、という形式で検討を行います。

( 2 ) なぜ立証が困難か設例を通して考える

C社による新製品の発売以降、貴社製品の売上が明確に減少していることから、貴社はC社に対し、売上減少による消極的損害(逸失利益、得べかりし利益)の損害賠償を求めたいと考えていると思います。

そのためには、貴社は以下を立証することが必要となります。

( 2 ) 貴社製品の本来あるべき売上が減少していること(逸失利益の損害額)

しかし、そもそも「貴社製品の本来あるべき売上」を客観的に立証することは可能でしょうか。

過去の得意先への売上推移を示して、「今年もこれくらいは売れたはずだ」と主張することは可能かも知れませんが、例えば、過去数年とは景気動向が異なっていたり、C社以外の競業他社が同じく新製品を発売していて市場環境が違っていたりすれば、 「貴社製品の本来あるべき売上」を客観的に立証することは相当に困難でしょう。

また、貴社製品の売上減少の原因についても、C社製品の発売との間で「あれなければ、これなし」という関係を簡単に立証できる場合はそう多くなく、C社自身の営業努力に負う部分をどのように評価するのかという問題もあります。

もっとも、立証が困難という状況のままでは、不正競争行為をした者勝ちになってしまいかねませんので、不競法5条は、以下のとおり、損害額の算定・推定に関する3種類の規定を設けています。理解の難しい複雑な規定となっていますので、やや簡略化して説明します。

C社製品の販売数量を基準にする算定方法

不競法5条1項は以下のとおり定めています。

第5条 第2条第1項第1号から第10号まで又は第16号に掲げる不正競争(同項第4号から第9号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

この算定方法を設例にあてはめると、以下のとおりになります。

この算定方法は、簡単に言えば、貴社の販売能力からして過大とならない範囲で(「≦貴社の販売能力」の部分)、侵害者であるC社製品の販売数量に、貴社製品の単位数量あたりの利益を乗じた額を貴社の損害額とするものです。

( 1 ) 損害賠償を請求する側が立証する事柄

上記の算定方法の適用を受けるためには、貴社は、C社から売上台帳の開示を受ける等して(任意に開示されない場合は書類提出命令(不競法7条)を利用する等して)、C社製品の正確な販売数量を立証することになります。

また、ここで言う「利益」には諸説ありますが、最近の実務上は、「限界利益」すなわち、貴社の販売価格から、貴社がC社製品の譲渡数量に相当する数量の貴社製品を追加的に製造・販売する際に要する費用を控除した額とする考え方が増えているように思います。

( 2 ) 侵害した側の立証によっては損害額が控除される

以上に対し、C社が、C社製品の販売数量のうち、実際には、貴社がその全部または一部に相当する数量の貴社製品を販売できなかったはずであるという事情を立証した場合には、その事情にかかる数量の利益額を損害額から控除することになります。

この「事情」には、貴社に固有の事情だけではなく、市場における競合品・代替品の存在、C社自身の販売力や営業努力、C社製品のデザイン・機能・価格等の優位性といった事情を広く含むものと解されています。

( 3 ) 算定方法が適用される秘密の種類

なお、この不競法5条1項の定める算定方法が適用されるのは、「技術上の秘密」、すなわち、営業秘密のうち技術上の情報であるもの(不競法2条1項10号)についての不正競争行為のみとなっています。

貴社製品の設計図や製造上のノウハウは「技術上の秘密」に当たりますので、これをC社が不正使用する行為(不競法2条1項5号)はもちろん対象となりますが、貴社の顧客情報データは、営業上の秘密(営業秘密のうち営業上の情報であるもの)であるため、この規定の適用対象とはなりません。

C社の利益を貴社の損害と推定する方法

次に不競法5条2項が定める算定方法は、以下のとおりです。

この算定方法は、侵害者であるC社が侵害行為により受けた利益の額を、貴社の損害額と推定するものです。

( 1 ) 損害賠償を請求する側が立証する事柄

貴社は、この規定による推定を受けるために、C社から売上台帳や経費明細の開示を受ける等して(任意に開示されない場合は書類提出命令(不競法7条)を利用する等して)、C社がC社製品の販売によって得た利益額を立証することになりますが、この場合の「利益」額の考え方は2-2で述べたところと同様です。

この規定は、不競法5条1項とは異なり、営業上の秘密についての不正競争行為にも広く適用されますが、侵害者が侵害行為により受けた利益額の立証が依然として困難であるほか、赤字で利益が出ていない場合や利益額が被侵害者のそれと比べて小さい場合等に十分な賠償を受けることができないというマイナス要素があります。

貴社の営業秘密の使用料相当額を損害額と推定する方法

次に不競法5条3項柱書・3号が定める算定方法は、以下のとおりです。

この算定方法は、貴社の営業秘密の使用料相当額を、貴社の損害額と推定するもので、不競法5条1項とは異なり、営業上の秘密についての不正競争行為にも広く適用されます。

損害賠償請求権の時的限界

不競法4条に基づく損害賠償請求権は、不競法15条により営業秘密を使用する行為に対する差止請求権が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、損害賠償請求権の対象とならないと定めています。

使用行為に対する差止請求権が消滅した後の営業秘密は、いわばその使用者が自由に使用できるものと言えますので、もはや損害は発生しないと考えられるためです。

差止請求権の消滅時期については、「営業秘密の民事的保護(1)‐差止請求権」の解説を参照ください。

不競法上の営業秘密に該当しないと判断された場合

不法行為に基づく損害賠償請求権

営業秘密侵害の不正競争行為によって損害が発生した場合、不競法4条に基づく損害賠償請求権が認められるのは上記のとおりです。

これに対して、第三者に取得された情報が不競法上の営業秘密には該当しないと判断されるなどして、不競法4条に基づく損害賠償請求権が認められない場合であっても、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)が認められる場合には、同じく、相当因果関係の範囲内の損害の賠償が認められることになります。

秘密を持ち出した者への損害賠償請求

以上に加えて、問題となっている秘密情報が、貴社の営業秘密に当たると否とを問わず、秘密を持ち出した者(設例では元部長A)に対しては、貴社に対する秘密保持義務違反や競業避止義務違反の債務不履行を理由とした損害賠償請求が可能である場合が少なくないと考えられます。

弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産