営業秘密の刑事的保護

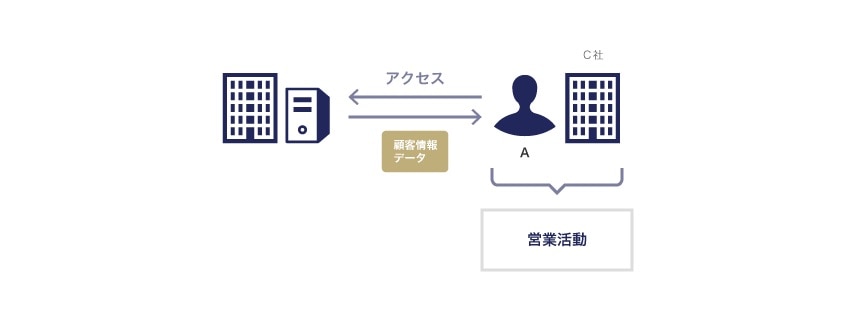

知的財産権・エンタメ当社の顧客情報データは、施錠付きサーバー室内のサーバーで一元管理・保存されており、このデータへのアクセスは情報セキュリティ管理者が承認した営業本部の従業員数名に限定され、ログイン時には個別のIDとパスワードの入力が求められます。

ところが、営業本部の元部長Aが、退職間際に、権限がないにも関わらず上記サーバー内の顧客情報データにアクセスし、そのデータをUSBメモリーに保存して持ち出した上、その後に自ら設立して代表取締役を務める会社C社で、営業活動に使用していることが判明しました。

元部長AとC社に対して、刑事上の処罰を求めることができますか。

営業秘密の侵害行為のうち、特に違法性が強い一定の行為については、営業秘密侵害罪として処罰の対象とされています。元部長AとC社の行為が営業秘密侵害罪に当たる場合、貴社は、刑事上の保護として、捜査機関に被害申告をして、元部長AとC社の訴追・処罰を求めることができます。

解説

営業秘密侵害罪とは

営業秘密侵害罪の類型

不正競争防止法(以下、「不競法」といいます)は、営業秘密侵害罪について、全部で9類型を定めています(不競法21条1項1号~9号)。

9類型の概要は以下のとおりです。

- そもそも不正な手段で営業秘密を取得し、それを使用・開示するパターン(2類型)

- 保有者から正当に営業秘密を示された者が、営業秘密を不正に領得し、それを使用・開示するパターン、あるいは保有者から正当に営業秘密を示された役員・従業員もしくは退職者が、それを不正に使用・開示するパターン(4類型)

- 上記の2パターンに含まれる開示によって営業秘密を取得した者が、取得した営業秘密を不正に使用・開示するパターン(2類型)

- 上記の3パターンに含まれる営業秘密の使用により生産されたものを、譲渡・輸出入等するパターン(1類型)

そのうちの2類型③の一部と④(不競法21条1項8号、9号)については、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(処罰範囲の拡大)を目的として、平成27年の不競法改正により新設されたものです。

その詳細については、「営業秘密侵害罪にはどのような種類があるのか」の解説をご参照ください。

行為者に対する処罰

営業秘密侵害罪の行為者は、10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金に処せられます(またはそれらの併科、不競法21条1項柱書)。

罰金の上限額は従来1,000万円以下とされていましたが、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(厳罰化)を目的として、平成27年の不競法改正により、2,000万円に引き上げられました。

法人に対する処罰

法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、営業秘密侵害罪に当たる行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人や人に対しても、罰金刑を科すものとされ、5億円以下の罰金刑を科されることになります(両罰規定、不競法22条2項)。

罰金の上限額は従来3億円以下とされていましたが、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(厳罰化)を目的として、平成27年の不競法改正により、5億円に引き上げられました。

なお、両罰規定の対象となる営業秘密侵害罪の類型からは、以下の4類型(不競法21条1項3号~6号)は除かれており、このパターンに含まれる違法使用行為(不競法21条1項4号~6号)によって生産されたものを、譲渡・輸出入等する行為も除かれています。

- 営業秘密の保有者から正当に営業秘密を示された者が、営業秘密を不正に領得し、それを使用・開示するパターン

- 保有者から正当に営業秘密を示された役員・従業員もしくは退職者が、それを不正に使用・開示するパターン

海外重課

日本国外においてわが国企業の営業秘密を不正使用し、あるいはそのような目的のために、わが国企業の営業秘密を不正取得・領得し、もしくは不正開示する行為に対する抑止力の向上(厳罰化)を目的として、平成27年の不競法改正により「海外重課」あるいは「海外重罰規定」と呼ばれる規定が導入されました。

「海外重課」あるいは「海外重罰規定」では、以下の者はいずれも10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます(またはそれらの併科、不競法21条3項柱書、1号~3号)。

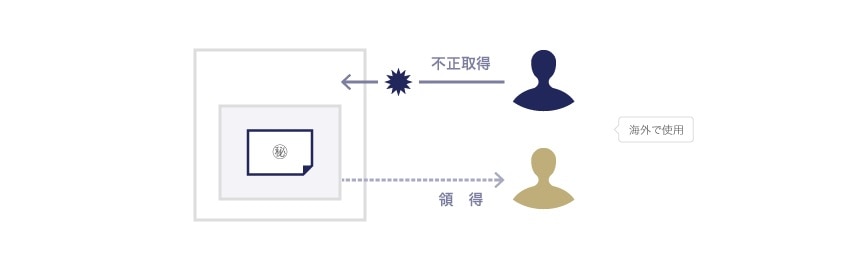

(1)日本国外で使用する目的で、不競法21条1項1号の不正取得罪または3号の領得罪を犯した者

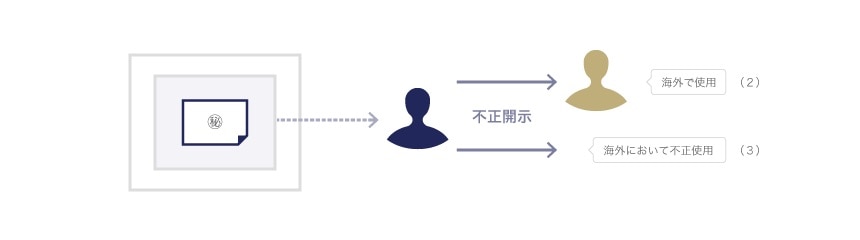

(2)相手方に日本国外において不競法21条1項2号または4号~8号の不正使用・開示罪に当たる不正使用行為をする目的があることを知って、それらの罪に当たる不正開示行為をした者

(3)日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において不競法21条1項2号または4号~8号の不正使用・開示罪に当たる不正使用行為をした者

両罰規定についても、「海外重課」あるいは「海外重罰規定」は設けられており、不競法21条3項1号~3号の各場合について、それぞれ罰金の上限額が10億円に引き上げられています。なお、この場合にも、上記と同様に、営業秘密侵害罪のうちの4類型(不競法21条1項3号~6号)は除かれています。

未遂犯の処罰

従来、営業秘密侵害罪については未遂罪(未遂とは犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者を言います)が設けられていませんでしたが、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(処罰範囲の拡大)を目的として、平成27年の不競法改正により新設されました。「海外重課」あるいは「海外重罰規定」の適用を受ける罪(不競法21条3項1号~3号)についても同様です。ただし、不競法21条1項3号の領得罪については、例外的に未遂罪は設けられていません(不競法21条4項)。

非親告罪化

営業秘密侵害罪は、もともと親告罪とされており、被害者の告訴がなければ訴追されない犯罪でしたが、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(処罰範囲の拡大)を目的として、平成27年の不競法改正により、非親告罪化が図られました(不競法21条5項)。

その結果、営業秘密侵害罪については、被害者の告訴がなくても訴追されますし、そのための捜査も行われることになります。

国外犯の処罰

以下の罪については、日本国内で事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外においてそれらの罪を犯した者にも適用され、同じく処罰されることになります(不競法21条6項)。

従来、国外犯の処罰は、日本国内で管理されている営業秘密の国外使用・開示行為のみを処罰対象としていました。しかし、海外からの不正アクセス行為が容易化しつつあることや、クラウドシステムの普及により、日本国内において事業を行う保有者の営業秘密が日本国外に存在するサーバー内に保存されている場合にも、広く保護する必要が生じていたのです。

そこで、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(処罰範囲の拡大)を目的として、平成27年の不競法改正により、国外犯の処罰対象を、「日本国内において事業を行う保有者の営業秘密」にまで拡大し、行為態様についても、不正取得・領得行為にまで拡大しました。

(2)日本国外で使用する目的で、不競法21条1項1号の不正取得罪または3号の領得罪を犯した者(不競法21条3項1号)

(3)相手方に日本国外において不競法21条1項2号または4号~8号の不正使用・開示罪に当たる不正使用行為をする目的があることを知って、それらの罪に当たる不正開示行為をした者(不競法21条3項2号)

(4)日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において不競法21条1項2号または4号~8号の不正使用・開示罪に当たる不正使用行為をした者(不競法21条3項3号)

(5)未遂罪(不競法21条4項)(不競法21条1項9号の類型に係る部分を除く)

没収・追徴規定

営業秘密侵害罪の行為者のやり得を許さないために、営業秘密の侵害行為に対する抑止力の向上(厳罰化)を目的として、平成27年の不競法改正により、以下の財産を没収できることとする没収規定が新設され(不競法21条10項)、それに伴って関連する規定が整備されています。

(2)(1)に掲げる財産の果実として得た財産、(1)に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他(1)に掲げる財産の保有または処分に基づき得た財産

なお、上記の没収規定に基づく没収対象となる財産を没収することができないとき、またはその財産の性質、その使用状況、その財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができるとされています(不競法21条12項)。

刑事的保護についての改正点

平成27年の不競法改正による刑事的保護についての改正点をまとめると、以下の表のとおりとなります。

| 目的 | 項目 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|---|

| 処罰範囲の拡大 | ① 転得者処罰 | 二次取得者まで | 三次取得者以降も処罰 (不競21 Ⅰ⑧) |

| ② 侵害品譲渡等 | 不処罰 | 処罰(不競21 Ⅰ⑨) | |

| ③ 未遂犯処罰 | 不処罰 | 処罰(不競21 Ⅳ) | |

| ④ 告訴の要否 | 親告罪 | 非親告罪(不競21 Ⅴ) | |

| ⑤ 国外犯処罰 | 国内管理の営業秘密の国外使用・開示のみを処罰 | 国外にある営業秘密の不正取得、不正使用・開示を広く処罰(不競21 Ⅵ) | |

| 厳罰化 | ① 罰金額の上限 | 行為者:1,000万円 法人(両罰):3億円 |

行為者:2,000万円(不競21 Ⅰ) 法人両罰規定:5億円(不競22 Ⅰ②) |

| ② 海外重課 | ― | 行為者:3,000万円(不競21 Ⅲ) 法人両罰規定:10億円(不競22 Ⅰ①) |

|

| ③ 収益の没収 | ― | 没収規定(不競21 Ⅹ、7章~9章) |

弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産