営業秘密の民事的保護 (1) ‐ 差止請求権

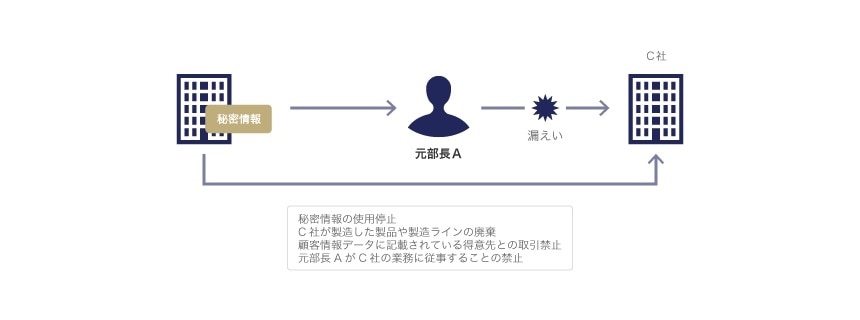

知的財産権・エンタメ当社には、当社製品の設計図や製造上の特殊なノウハウ、得意先名等が分かる顧客情報データといった大切な秘密情報がいくつかありますが、それらの秘密情報が当社を退社した元部長Aを通じて競業他社C社に漏えいされ、C社がこれを使用していることが分かりました。

当社は、C社に対し、それらの秘密情報の使用停止、C社が製造した製品や製造ラインの廃棄、顧客情報データに記載されている得意先との取引禁止を求めることはできるのでしょうか。さらに、情報漏えいに関与した元部長AがC社の業務に従事することの禁止を求めることはできるでしょうか。

質問にある秘密情報が貴社の営業秘密に当たる場合、貴社は、C社に対し、それらの情報の使用停止、製造した製品や製造ラインの廃棄を求めることはできますが、一般的に、顧客情報データに記載されている得意先との取引禁止を求めることはできません。

また、貴社と元部長Aとの間で有効な競業避止義務に関する合意がなされていないのであれば、元部長AがC社の業務に従事することの禁止を求めることもできません。

解説

目次

不正競争防止法に基づく差止請求権

不正競争防止法(以下「不競法」といいます)3条1項は、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と定めて、不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのある者に、その侵害の停止または予防を請求する権利(以下「差止請求権」といいます)を認めています。

営業秘密の侵害に対する差止請求権

「営業秘密侵害の不正競争行為にはどのような種類があるか」の解説にあるとおり、営業秘密の侵害にかかる不正競争行為には、全部で7類型(不競法2条1項4号~10号)がありますが、元部長Aが、貴社の営業秘密をC社の業務に際して自分自身で使用し、またはC社に開示する行為は、不競法2条1項4号の「不正取得・使用・開示」あるいは同7号「図利加害目的で営業秘密を使用・開示する場合」の不正競争行為に該当するものと考えられます。

またC社が、元部長Aから貴社の営業秘密の開示を受け、これを使用する行為は、C社が貴社の競業他社であること等からすると、元部長Aから開示を受けた際、C社は、それらの情報が貴社の営業秘密であることに気づいていたか(悪意)、あるいは少なくとも気づかなかったことにつき重過失があったもの(善意重過失)と考えられますので、同じく不競法2条1項5号「不正取得につき悪意重過失で取得した場合」、あるいは同8号「不正開示につき悪意重過失で取得した場合」の不正競争行為に該当するものと考えられます。

以下では、元部長AとC社がいずれも上記のいずれかの不正競争行為を行っていることを前提とします。

差止請求権の要件

営業秘密の保有者

差止請求権を行使できるのは、営業秘密の侵害にかかる不正競争行為によって「営業上の利益」を侵害され、または侵害されるおそれがある者であり、典型的には営業秘密の保有者です(不競法3条1項)。

誰が営業秘密の保有者であるのかという点は、製品の設計情報や製造上のノウハウが、その製品の設計・製造に従事した者の活動の結果であること、顧客情報が同じく営業活動の結果であることから、実は理論的にも難しく、実務上も争われることが少なくない論点なのですが、以下では、貴社が営業秘密の保有者であること前提に進めます。

営業上の利益

ここで言う「営業上の利益」とは、広く、経済収支上の計算に立って行われる事業の遂行によって得られる有形無形の利益一般を指す概念であり、すでに現実化しているものだけでなく、将来得られる可能性のある潜在的な利益も含まれます。

そのため、問題の貴社製品の設計図について、貴社工場にはその製品の製造ラインが未だなく、当面の間、その製造開始の目途も立っていないとしても、「営業上の利益」を侵害され、または侵害されるおそれがあると言えることになります。

差止請求権の効果

差止請求権の効果

差止請求権には以下の3種類の権利が含まれます。

(2) 将来の侵害行為の予防を求める予防請求権(同上)

(3) 侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の停止または予防に必要な行為を求める除去請求権(不競法3条2項)

このうち、(3)にいう用語の意味、例は以下のとおりです。

例えば、他社製品の設計図や顧客情報データの取得に用いられたディスクやUSBメモリーといった記録媒体などを指します。

「侵害の行為により生じた物」(侵害生成物)

他社製品の設計図や製造上のノウハウを使用して製造された製品などを指します。

「侵害の行為に供した設備」(侵害供用設備)

他社製品の設計図や製造上のノウハウに基づき製造を行うために新設された製造ラインなどを指します。

以上のことから、貴社は、C社に対し、貴社の営業秘密に当たる情報の使用停止、貴社製品の設計図や製造上のノウハウを使用して製造した製品やその製品の製造ラインの廃棄を求めることができることになります。

顧客情報データに記載されている得意先との取引禁止

一方、貴社はC社に対し、貴社の顧客情報データに記載されている得意先との取引を禁止することは、原則としてできません。

営業秘密である貴社の顧客情報データを不正に使用することが差止めの対象となることは当然ですが、その顧客情報データに記載のある得意先から注文を受けることまでが差止めの対象となると、C社の営業の自由の侵害となるからです。

他社の顧客情報データに記載のある顧客から注文を受けること自体を差し止めた有名な裁判例(大阪地裁平成8年4月16日判決)、男性用かつら顧客名簿事件)があるのですが、あくまで例外的な事例と考えられています。

どのような事案かというと、他社の顧客名簿に基づいた勧誘行為(それ自体は他社の営業秘密の不正使用行為)がすでに行われており、その後にその顧客名簿に記載されている顧客からの注文を受ける行為が、先に行われた不正な勧誘行為の必然的な結果を利用する行為であると言えるような特殊な事情があるというものでした。

そのような特殊な事情のない事例について、裁判所は、顧客名簿に記載のある顧客から注文を受けることの差止めについて、不正競争防止法の請求権を超える保護を求めるものであり、許されないと述べています(東京地裁平成16年9月30日判決)。

元部長AがC社の業務に従事することの禁止

元部長Aが貴社の営業秘密に当たる情報をC社の業務に関して自身で使用し、またはC社に開示する行為は、不競法2条1項4号あるいは同7号の不正競争行為に該当するものですので、それらの行為の差止めが認められることは問題ありません。

では、「その他の侵害の停止または予防に必要な行為」(不競法3条2項)として、元部長AがC社の業務に従事すること自体を差し止めることは可能でしょうか。

答えはNOです。判例上、「その他の侵害の停止または予防に必要な行為」とは、(1)差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、(2)それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するとされていて、退職後に競業他社の従業員・役員に就任し、自社と同一事業に従事することの差止めは、これらの要件を満たさないと判断されているためです(最高裁平成11年7月16日判決、知財高裁平成22年5月26日決定)。

競業他社の従業員・役員への就任や自社と同一事業に従事すること自体を禁止したい場合には、あらかじめ就業規則や個別の誓約書によって、有効な競業避止義務を課しておくほかありません。

差止請求権の限界‐適用除外

これまでの解説では、C社が元部長Aから貴社の営業秘密に当たる情報の開示を受けた際、C社はそれらの情報が貴社の営業秘密であることにつき悪意重過失であったことを前提としてきました。では、C社が元部長Aから情報の開示を受けた際、それらの情報が貴社の営業秘密であることにつき善意無重過失であった場合はどうなるのでしょうか。

その場合でも、貴社がC社に警告書を送付して事情を説明することにより、C社が悪意重過失となった場合には、それ以降のそれら営業秘密の使用は、やはり不正競争行為(不競法2条1項6号または同9号)となりますが(「営業秘密侵害の不正競争行為にはどのような種類があるか」の解説参照)、それではC社に余りに酷とも言えます。

この点、不競法19条1項柱書・6号は、「取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為」については、差止請求権を含めた不競法の規定を適用しないこと(適用除外)を定めています。

そこで、この適用除外規定により、C社が、引き続き貴社の営業秘密を使用し続けられるのではないかと考えられますが、結論的には難しいといえます。

この適用除外規定の適用を受けられるのは、「取引によって営業秘密を取得した者」であり、不競法19条1項柱書・6号でいう「取引」には、単に元部長Aを新たに雇用したことは含まれず、営業秘密の取得に関する何らかの取引行為が必要であるほか、取得の合意のみでは足りず、ノウハウの引渡しや代金の支払いを完了している等、営業秘密の使用や開示の権限を確実に取得したと認め得る事情が存在することが必要と解されているからです。

差止請求権の時的限界

営業秘密侵害の不正競争行為のうち、営業秘密を使用する行為に対する差止請求権は、行為者が使用行為を継続する場合において、その使用行為により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのある者が、その使用行為および行為者を知ってから3年の短期消滅時効にかかるものとされています。

また、その使用行為の開始から20年が経過したときも、差止請求権は消滅するとされていますが、こちらは消滅時効ではなく、除斥期間であると解されています(不競法15条)。この除斥期間は、従来は10年とされていましたが、被害者救済の拡大の観点から、平成27年の不競法改正により20年に延長されました。

弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産