取締役会決議において議長に一任することは認められるか

コーポレート・M&A取締役会決議において可否が同数になった場合に議長に一任することができるようにしたいのですが、認められますか。

定款や取締役会規則で、そのような方針を定めることは認められませんので、個別に議長に一任する旨の決議を採択したり、決定を留保して、次回の取締役会において再提案したりする必要があります。

解説

取締役会決議の原則論

取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し(定足数)、その過半数をもって行われます(決議要件)(会社法369条1項)。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

そして、定足数については、取締役会の討議・議決の全過程を通じて維持されるべきであって、開会時に満たされていればよいというものではないというのが裁判所の立場です(最高裁昭和41年8月26日判決)。

また、会社法369条1項は、決議についての定足数・決議要件を定めたものであって、報告時の取締役会については特に言及していませんが、決議事項がなく、報告事項しかない取締役会においても、定足数は満たしていなければならないと考えられています 1。

要件の加重が可能

要件の加重

取締役会の定足数・決議要件は、いずれも、定款で過半数を上回る割合を定めることができます(会社法369条1項カッコ書)。

例えば、定款に定めることで、(i)議決に加わることのできる取締役の2/3以上が出席し、その過半数をもって決議したり(定足数の加重)、(ii)議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その全員一致をもって決議したりする(決議要件の加重)ことにできるということです。なお、取締役会規則で要件の加重を定めても、その規定は無効です。会社法が、「定款で」定めることを要求しているからです。

また、例えば、代表取締役が2人いる会社において、「議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数の議決及び代表取締役全員の一致をもって決議する」といった定款の定めを設けたとしても、その定めは無効です。

この定款の定めは「代表取締役全員の一致」という要件を追加するものですが、会社法は、割合による要件の加重を認める一方で、その他の要件の追加は認めていないからです2 (この例だと、代表取締役に実質的に拒否権を認めたことになります)。

要件の緩和

会社法369条1項は、定足数・議決要件の加重を明示的に認めている一方で、これらの要件の緩和については触れていません。

条文の反対解釈として、これらの要件の緩和は認められないと考えられています3。取締役会の果たす機能の重要さからしても、そう考えるのが妥当でしょう。

したがって、例えば、定足数を緩和するために、「議決に加わることのできる取締役の1/3が出席すれば取締役会として成立する」といった定款の定めは無効です。

可否同数の処理

議長に一任する場合は認められない

例えば、取締役4人で構成される取締役会があったとしましょう。ある事項について決議したところ、賛成が2人、反対が2人となることもあります。このように可否が同数となった場合に、議長に一任することを定款で定めることは認められるか、という問題があります。

結論として、これは認められません(大阪地裁昭和28年6月19日判決)。

なぜなら、一度取締役として議決権を行使した議長が可否同数の場合に決定権を行使することができるというのは、決議要件の緩和にほかならないからです。

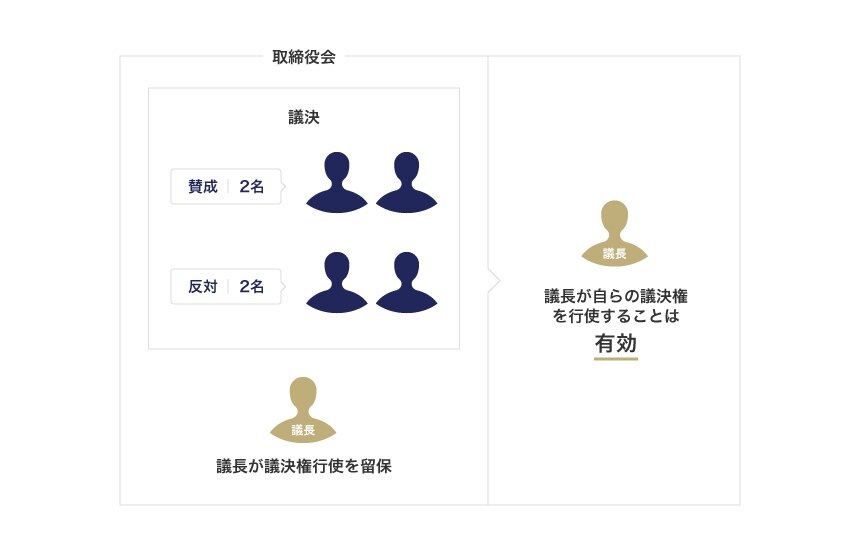

議長が議決権行使を留保した後に行使する場合は認められる

もっとも、議長が議決権行使を留保した上でいったん決議し、可否同数となった場合に議長が自らの議決権を行使して可否を決するというのは認められます4。

例えば、取締役5人で構成される取締役会において、議長を除いた取締役4人の議決が賛成2人、反対2人となった場合に、議長が自らの議決権を行使して賛否を決定するのは当然に認められるということです。

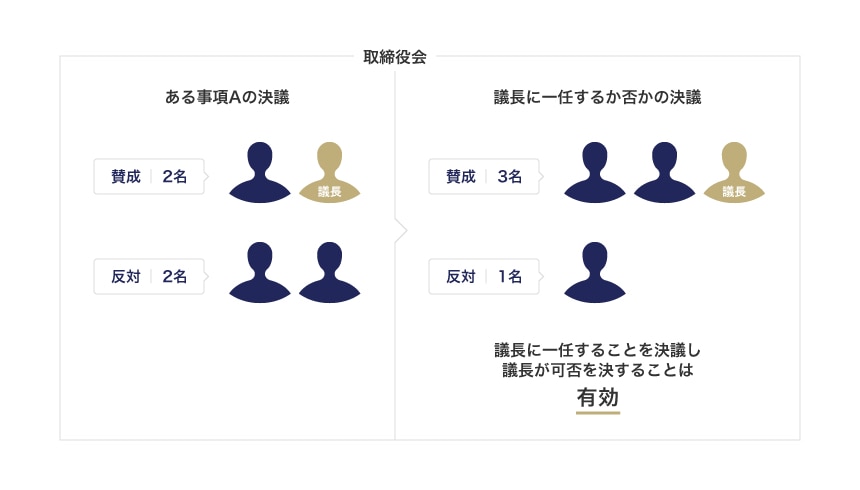

議長へ一任することが決議されれば認められる

また、議長も含めて議決した結果が可否同数だった場合において、議長に一任することを決議することは、決議要件の緩和ではなく、普通の取締役会決議であり、一任された結果、議長が可否を決することは、取締役会決議に基づく執行として、有効に認められます5。

例えば、取締役4人で構成される取締役会において、ある事項Aについて決議したところ、賛成が2人、反対が2人となりました。そこで、Aの決定を議長に一任するか否かを採決したところ、賛成3人、反対1人となったので、議長は、この取締役会決議に基づき、Aについて賛成するか反対するかを最終決定する、ということは認められます。

決定の保留と再提案

可否同数となった場合、決議は成立しなかったもの(否決)として取り扱うことになりますが、実務上、議長は決定を保留して、次の取締役会において再提案するということも行われています。

-

稲葉威雄ほか『実務相談株式会社法〔新訂版〕』665頁以下〔門田稔永〕(商事法務研究会、平成4年)、落合誠一『会社法コンメンタール8 –機関(2)-』289、290頁〔森本滋〕(商事法務、平成21年) ↩︎

-

上柳克郎ほか『新版 注釈会社法(6)』113、114頁〔堀口亘〕(有斐閣、昭和62年) ↩︎

-

江頭憲治郎『株式会社法〔第6版〕』416頁(有斐閣、平成27年)、酒巻俊雄ほか『逐条解説会社法 第4巻 機関・1』570頁〔早川勝〕(中央経済社、平成20年)) ↩︎

-

落合誠一『会社法コンメンタール8 –機関(2)-』291頁〔森本滋〕(商事法務、平成21年) ↩︎

-

落合誠一『会社法コンメンタール8 –機関(2)-』291頁〔森本滋〕(商事法務、平成21年) ↩︎

プラム綜合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

- ベンチャー