スタートアップ投資契約における取得条項の定め方

ベンチャースタートアップ投資契約において優先株式に付される取得条項とはどのような権利でしょうか。

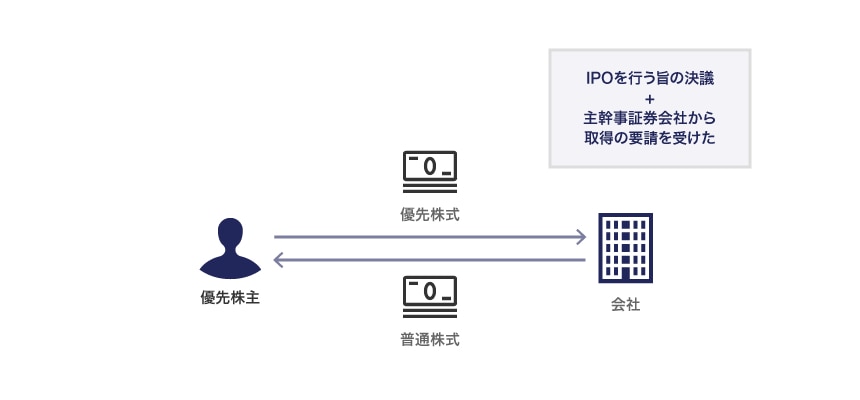

優先株式に付される取得条項とは、会社が、当該優先株式を保有する株主から、当該優先株式を強制的に取得することができる権利をいいます。スタートアップ投資契約では、会社がIPOを行う旨を取締役会等で決議し、かつ、主幹事証券会社から要請を受けたというようなIPOの直前の段階で、普通株式を対価として優先株式を強制的に取得できるとする取得条項が定められることが一般的です。

解説

目次

取得条項とは

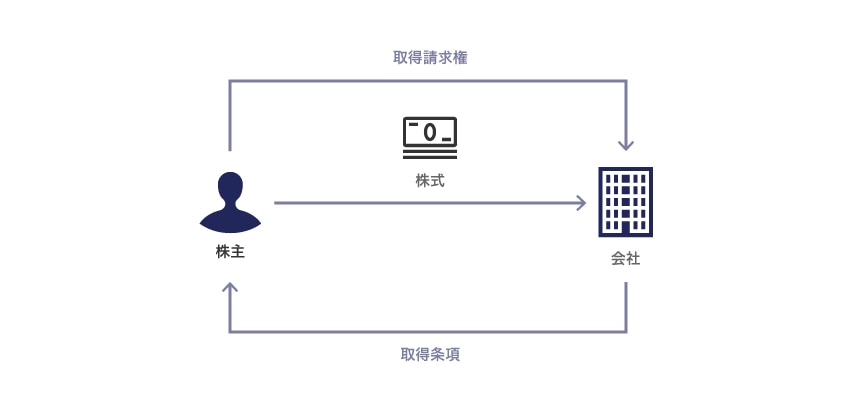

「スタートアップ投資契約における取得請求権の定め方」で述べたとおり、スタートアップ投資契約においては、優先株式の内容として、当該優先株式を有する株主が、会社に対してその取得を請求することができる権利(取得請求権)が定められることが通常です。

また、優先株式の内容として、会社が、当該優先株式を保有する株主から当該優先株式を強制的に取得することができる権利(取得条項)が定められることも多くあります。

両者の基本的差異は、取得請求権が株主の権利であるのに対し(株式のプット・オプション)、取得条項が会社の権利であることです(株式のコール・オプション)。

取得条項の定め方

株式に取得条項を付す場合には、下記の点を定める必要があります(会社法108条2項6号・107条2項3号)。

- 一定の事由が生じた日に発行会社がその株式を取得する旨およびその事由(当該発行会社が別に定める日が到来することをもって当該事由とするときはその旨)

- ①の事由が生じた日にその株式の一部を取得することとするときはその旨および当該一部の決定方法

- 当該株式一株を取得するのと引き換えに当該株主に対して交付する対価の内容・数額等またはその算定方法

スタートアップ投資契約では、会社がIPOを行う旨を取締役会や株主総会(以下「取締役会等」といいます)で決議し、かつ、主幹事証券会社から取得の要請を受けた場合等において、別途会社が取締役会等で定める日に、普通株式を対価として優先株式を強制的に取得する、という内容の取得条項が定められるのが一般的です(つまり、上記①のかっこ書きの「発行会社が別に定める日の到来をもって当該事由とする」方式により、株式の取得事由を定めることになります)。

日本においては、東京証券取引所の上場審査基準との関係から、スタートアップを含めIPOを行う前には優先株式から普通株式への転換が行われることが実務上要求されており、かかる要求を充足するために、上記のような内容の取得条項が定められます。

会社が普通株式を対価とする取得条項を行使する際における優先株式と普通株式の転換比率やその調整方法は、優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使する際における転換比率やその調整方法の定めと同様とされることが通常です(当該転換比率やその調整方法の詳細については、「スタートアップ投資契約における取得請求権の定め方」の2−2をご参照ください)。

上記のように取得請求権は優先株主の権利であり、個々の優先株主にその権利を行使するか否かの決定権があるところ、たとえばIPOの時期について株主間で意見が合わないなどの理由で、特定の優先株主が必ずしも自発的に転換を行わない可能性があります。つまり、仮に多数派の優先株主がIPOに同意したとしても、一部の少数派の優先株主が取得請求権を行使しないことによって、実質的にIPOを阻害することができる可能性があるため、そのような事態を防止するために、会社側がイニシアティブを取って優先株式を強制的に取得することができるよう、取得条項が規定されることになります。

IPOが中止または延期となった場合の処理

会社が取得条項を行使し、現に優先株式を普通株式に転換したにもかかわらず、後になってIPOが中止または延期となった場合には、元々優先株主だった株主としては、優先株主としての各種権利を取り戻したいという要請があるため、すでに転換済みの普通株式を、転換前の優先株式となるべく同一の内容に戻すよう取り計らわれる必要があります。

もっとも、普通株式のみを発行している会社が発行済株式の一部を優先株式に変更する場合には、株式の内容の変更に応じる個々の株主と会社との合意だけでなく、株式の内容の変更に応じる株主と同一種類に属する他の株主全員の同意も必要とされています 1。

したがって、上記のように、すでに転換済みの普通株式を優先株式と同様の内容の株式に戻す処理を行う際には、普通株主の全員(=全株主)の同意が必要になると考えられます。

そこで、取得条項を行使した後に万が一IPOが中止または延期となった場合における上記の処理を円滑に進めるため、(優先株式の内容としてではなく)投資時に普通株主も含めて締結される株主間契約において、株主間契約の当事者が当該処理に協力する義務を定めておくことも考えられます。

取得請求権との異同(端数処理について)

取得条項を行使した場合の端数処理

取得条項を行使して優先株式を普通株式に転換した場合と、取得請求権を行使して優先株式を普通株式に転換した場合とでは、優先株式が普通株式に転換されるという帰結自体は同じであっても、生じた端数の処理の方法について違いがあります。

まず、取得条項を行使して優先株式を普通株式に転換する場合に、優先株主に対して交付する普通株式に1株に満たない端数が生じた場合には、端数を合計したうえで(合計したあとに生じた1株未満の部分は切り捨てます)、競売を行うか、裁判所の許可を得て売却を行い、それにより得られた代金を各株主に按分する必要があります(会社法234条1項1号・2項)。

このように、取得条項が行使される場合には、優先株式の取得がなされた後さらに端数処理のために競売等を行わなければならないため、手続全体としての負担が大きいうえ、端数処理の終了まで時間がかかります。

取得請求権を行使した場合の端数処理

一方で、取得請求権を行使して優先株式を普通株式に転換する場合には、会社法234条が適用されず、優先株式の取得がなされた後(取得の効力は取得請求権の行使日に発生します(会社法167条1項柱書き))の競売等は不要であるというメリットがあります。その代わりに、取得請求権を行使する場合、対価として交付する普通株式に1株に満たない端数が生じた場合には、それを切り捨てるとともに、端数に1株あたり純資産額を乗じた金額を各株主に交付する必要があります(同法167条3項2号)。なお、かかる金銭の交付については、定款でこれを排除することも可能です(同項本文第二文)。

米国の実務における自動転換条項(Automatic Conversion)2

米国においても、IPOの際には、投資銀行が会社に対してその発行する優先株式を普通株式に転換するよう求めることが一般的とされています。

そこで、米国の実務においては、投資家が行使可能な優先株式から普通株式への転換権(Voluntary Conversion)に加え、一定の調達額等の要件を充足するIPO(Qualified IPO(適格株式公開))時に、優先株式が普通株式に自動的に転換される条項(自動転換条項(Automatic Conversion))が定められるのが一般的です。

自動転換条項に関しては、Qualified IPOの定義が主に交渉の対象になるとされています。すなわち、上記のとおり、Qualified IPOに該当すると優先株式が普通株式に自動的に転換されるため、投資家側は、Qualified IPOの要件である調達額を高額に設定することなどにより、自分の望まない時期早尚なタイミングでIPOが行われ、自己の優先株式が普通株式に強制的に転換されてしまうのを防止したい、との動機を有しています。一方で、創業者側は、IPOを実現しやすくするために、Qualified IPOの要件となる調達額を低額に設定したいとの動機を有しています。このように、両者の動機が正反対であることが、Qualified IPOの定義が論点となることの理由です。

また、交渉の際の留意点として、各ラウンドの投資家ごとにQualified IPOの定義を異なるものとすると、実質的に特定の投資家にIPOに対する拒否権を与えることになるため、Qualified IPOの定義は各ラウンドを通じて同一とするのが望ましい、とされています。

まとめ

スタートアップ投資契約においては、IPOの際に会社が強制的に優先株式を普通株式に転換するために、取得条項が規定されることが一般的です。取得条項を規定する際には、取得条項を行使した後にIPOが中止または延期となった場合の処理について、特に留意する必要があります。

-

松井信憲「商業登記ハンドブック [第3版] 」249頁(商事法務、2015)参照。 ↩︎

-

Brad Feld, Jason Mendelson, Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist (4th Edition) , (2019) , Ch6、Fled Thoughts, Term Sheet: Conversion, (Apr 10, 2005) 参照。 ↩︎

アンダーソン・毛利・友常法律事務所