私生活に関する干渉とパワハラ

人事労務従業員Aは、重要な取引先であるB社の重役Cが所有するマンションの賃借人ですが、当該物件をめぐってCとの間でトラブルとなったようです。当社としては、B社との取引上の関係も重視して、Aに対して、譲歩してトラブルを収めるように注意したいと思いますが、このような指導は、私生活に対する干渉としてパワハラに該当するのでしょうか。

上司が部下に対して、私生活上の問題について、一定の助言、説得を行うことは、一定の節度をもってなされる限りは、直ちにパワハラに当たるとはいえません。

もっとも、会社における職制上の優越的地位を利用して、例えば人事考課等で不利益に取り扱うことをほのめかす等の態様で、執拗に強要する程度に至った場合には、私生活に対する過度の干渉としてパワハラに該当するといえます。

解説

問題の背景事情

昨今、使用者が労働者の私生活上の問題について、積極的な助言等を行う機会は減っていますが、設例のように労働者が私生活において、取引先の重役との間でトラブルを起こしているように、それが使用者にとっての利害関係に影響を及ぼしかねない場合には、なお労働者に対して助言や説得を試みることが考えられます。

労働者の私的な生活範囲に対して使用者がどこまで関与、介入することが許容されるか検討します。

関連判例

ダイエー事件(横浜地判平成2年5月29日判時1367号131頁)

[認容額]

Y2および被告Y3に対して連帯して、慰謝料30万円

[事案の概要]

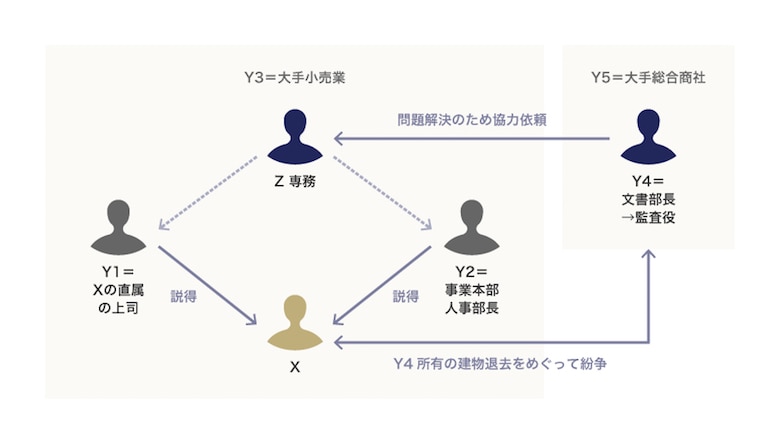

| X | Y3に勤務する管理職。 |

| Z (専務[訴外]) |

Y3の専務。Y4とは旧知の間柄。 Xを役員室に呼び、Xに対し、本件建物の明渡を説得する一方、この件に関しY4と直接話合うよう求めた。 |

| Y1 (Xの直属の上司) |

Xの直属の上司。Z専務とは旧知の間柄。 Xを呼び、その地位を利用して、左遷もほのめかしながら本件建物の明渡を強く説得した。 8回位にわたって、社宅の無断退去、住宅費補助金の不正取得の問題等をからめ、人事上の不利益的取扱いを示唆しながら、執拗に本件建物の明渡を強く迫った。 |

| Y2 (事業本部 人事部長) |

Y2および人事部担当者がXに対して、十数回にわたり明渡を勧める。 さらに、Z専務から、同人の旧来の友人がXとの間で本件建物の明渡を巡って紛争になり、困っているので善処してほしい旨の依頼を受け、Xに事情を聴いた上、Xの住居について調査したところ、XがY3借上げの社宅を無断で出て本件建物に転居しながら、住宅費の補助を受け続けていることが判明。Xを呼び、その旨問い質した上本件建物の明渡問題にも触れ、明渡して解決すべき旨強く勧告。さらに別の機会に、もう1回Xと面談し、前回同様の話をした。 |

判例は、「企業内において上司」等が、「部下」等に「私生活上の問題につき一定の助言、忠告、説得をすることも」許容される余地があるとの考え方を示している。

本件のような、「部下が会社とは関係なく個人的に賃借している住宅につき、家主との間で賃貸借の終了及びその明渡を巡って紛争状態にある」場合において、まず、「その紛争を当事者間の和解により解決するか否かは、本来賃借人たる部下が自らの判断と責任において決定すべき問題」であるとする。

その上で、

- 「上司が部下から当該紛争につき助言・協力を求められた場合」は当然に適法である。

- 「会社若しくは上司自身の都合から積極的に説得を試みる場合であっても、それが一定の節度をもってなされる限り」(「部下に多少の違和感、不快感をもたらした」としても)「直ちに違法と断ずることはできない」

- 「部下が既に諸々の事情を考慮したうえ、自らの責任において、家主との間で自主的解決に応じないことを確定的に決断している場合に、」

- 「上司がなおも会社若しくは自らの都合から、会社における職制上の優越的地位を利用して」

- 「執拗に強要」することは、

「許された説得の範囲を越え」るとして、「部下の私的問題に関する自己決定の自由を侵害するものであって、不法行為を構成する」(下線は筆者による)

[事案の結果]

- 被告Y1は、Xに対し、「Xが本件建物の明渡を頑強に拒んでいることを知った上で、人事上の不利益をほのめかしながら、少なくとも2か月間前後8回にわたり執拗に本件建物を被告Y4に明け渡すことを説得し続けた」と認定した上で、「上司として許された説得の範囲を越えた違法な行為」であり、被告Y1は、Xに対して慰謝料金30万円の支払を命じた。また、Y1の行為について、Y3に使用者責任を認めた。

- 他方Y2については、Xに対する説得が、「その回数、態様からして未だ許された説得の範囲を逸脱しているとまでいうことはでき」ず、Y2がY1の逸脱行為について予見していなかったとして不法行為責任を認めなかった。

- さらに、Y4については、「Z専務の部下らが許された説得の範囲を逸脱し、違法な強要をすること」を「予見していた」とは認めることはできないとして、不法行為責任を否定した。これに伴いY4の使用者であるY5の使用者責任も否定した。

論点解説

上記判例を前提とすると、使用者がたとえ自己の都合を動機とするものであっても、一定の態様の範囲であれば、労働者の私的領域に一定の介入を行うことは許容されることとなります。

しかしながら、労働者が使用者側からの助言や説得を受けつつも、なお自らの責任の下に私生活上の紛争に対応することを確定的に決断した場合には、当該自己決定権は尊重されるべきであり、さらに「会社における職制上の優越的地位を利用して」「執拗に強要」することは私的領域に対する不当な介入との評価を受けることとなります。

本件では、Y1とY2との間で不法行為責任の成否について結論が相違している点も注目されます。特に判例が重視しているのは、Xが本件建物の明渡に応じないとの立場を明確にした後に、Y1が合計8回にわたって執拗にXに対して説得を行っていること、さらには、Y1がXの直属の上司であって人事評価を行う立場であったことから、Y1が人事上の不利益をほのめかしつつ本件建物の退去をXに迫る場合には、相当程度強度の心理的抑圧をもたらすことが考慮されたものと考えられます。また、Xは住宅費補助を不正受給しており、これを質すために人事責任者であるY2がXと面談を行ったことは、正当と

評価されているとも考えられます。

もっとも、上記事例から30数年を経た現在においては、従業員の私生活に対する使用者の不干渉の傾向が強まっていると思われ、したがって、使用者が従業員の私生活上の紛争に介入することがパワハラと評価される危険も高くなることから、使用者としても介入に謙抑的になると思われます。

本件のような事例で説得を試みる場合には、感情的な対立に発展することを避けるためにも、直属の上司以外の役職者が実施することが望まれます。

※本記事は、小笠原六川国際総合法律事務所・著「第3版 判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A」(清文社、2020年)の内容を転載したものです。

- 参考文献

- 第3版 判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A

- 著者:小笠原六川国際総合法律事務所

- 定価:本体2,400円+税

- 出版社:清文社

- 発売年月:2020年6月

小笠原六川国際総合法律事務所