妊娠・出産を理由とする解雇その他不利益な取扱い(降格・減給)

人事労務私はメーカーで人事担当をしています。商品開発の主任研究員が妊娠し、その対応に悩んでいます。出産後に彼女が復職するかもわからないため、主任(管理職)から一般の研究員に降格させることを考えています。会社はどのような対応をするべきでしょうか。

出産を契機として復職後降格させることは、男女雇用機会均等法9条3項が禁止する「不利益な取扱い」に当たり、原則として違法となります。例外的に違法とならないのは、労働者が同意し、かつ一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき、または、業務上の必要性から特段の事情が認められる場合です。労働者が復職後に管理職に戻りたいとの希望を有している場合には、業務上の必要性から特段の事情が認められる場合を除いて、出産を契機として降格させることは違法となります。労働者の意思に反して降格させることは控えて下さい。

解説

問題の背景事情

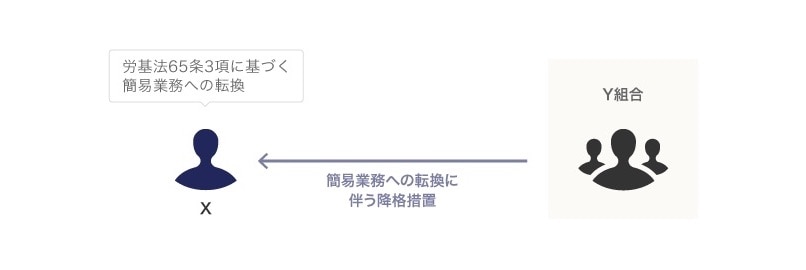

妊娠後の軽易業務への転換の際に、降格が伴うことはやむをえない面があり適法であるとしても、労働者が原職に復帰することを希望する場合、復職後も降格・減給のままにすることは原則違法となります。どのような条件で適法となるのか検討します。

関連判例

広島中央保険生活協同組合事件 (最判平成26年10月23日民集68巻8号1270頁)(差戻控訴審:平成27年11月17日、原審:広島高判平成24年7月19日労判1100号15頁参考収録、1審:広島地判平成24年2月23日労判1100号18頁参考収録)

[認容額(差戻控訴審)]

不支給であった管理職手当および損害賠償金(雇用保険組合からの出産手当・民医連共済手当としての産休見舞金・雇用保険育児休業見舞金および育児休業職場復帰給付金と実際の手当等との差額、慰謝料100万円、弁護士費用30万円)、管理職であれば得られたはずの手当等

[事案の概要]

[上告審の判断]

- 男女雇用機会均等法9条3項の法的性質

「強行規定として設けられた」。 - 妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置が原則として男女雇用機会均等法9条3項が禁ずる「不利益な取扱い」に当たり違法となること

「一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ、…男女雇用機会均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として同項の禁止する取扱いに当たる」。 - 例外的に「不利益な取扱い」に当たらない場合

①「当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」、「又は」②「事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらない」。

[差戻控訴審の判断]

Xが副主任を免除されることについて事後承諾をしていたものの、職場復帰の際に副主任の地位がどうなるかについて明確に説明をしたと認められないこと、当時のXが「進んであるいは心から納得して副主任免除を受け容れたものということはできない」ものであったこと等の事情を認定し、上記3. ①の要件を充たさず、さらに、特段の事情も認められないとして上記3. ②の要件も充たさないとした。

賃金請求権に基づき不支給となった副主任手当および遅延損害金の支払を求める権利があることを前提として、本件措置をなすについて「使用者として、女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失(不法行為)、労働法上の配慮義務違反(債務不履行)があるというべきであり、その重大さも不法行為又は債務不履行として民法上の損害賠償責任を負わせるに十分な程度に達していると判断できる。」とした。

[事案の結果]

175万円および遅延損害金を認容した。

論点解説

男女雇用機会均等法9条3項にいう不利益な取扱い

男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者の妊娠または出産に関する事由を理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨定めています。平成18年614号指針(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針)には、不利益な取扱いの例示として、降格や減給等も挙げられています。そこで、本件措置が「不利益な取扱い」として、違法となるかが問題となります。

男女雇用機会均等法9条3項の法的性質および判断枠組み

従前における、妊娠または出産を理由とする不利益な取扱いの有効性に関する判例の判断枠組みは、労働者の権利行使を抑制し、法が権利等を保障した趣旨を実質的に失わせて公序(民法90条)に反するかどうか(最判平成15年12月4日判時1847号141頁参照)でしたが、本判決で男女雇用機会均等法9条3項の法的性質が強行規定であると判断されたことによって、不利益な取扱いに該当するものは原則として違法とする判断枠組みに変更されたものと解されます。不利益な取扱いに該当するものは原則として違法となるものの、判旨①または②の場合には、例外的に同法で禁止する「不利益な取扱い」に当たらないとされました。

ここで注目すべきは、男女雇用機会均等法9条3項の法的性質が強行規定であるとしながらも、同意がある場合や特段の事情がある場合に例外を認めていることです。本判決を踏まえて出された厚生労働省による解釈通達(平成27年1月23日雇児発0123第1号)では、男女雇用機会均等法9条3項の適用について、妊娠等の事由を「契機として」不利益な取扱いを行った場合には、原則として「理由として」いると解する旨の判断が示されており、「降格」の場合に限らず本判決の考え方が適用されることとなりました。そして、判旨①の示す例外的な場合とは、そもそも「不利益な取扱い」に該当しない場合であり、判旨②の示す例外的な場合とは、妊娠・出産等を「理由とする」不利益な取扱いに該当しない場合が想定されています。このように、解釈通達で示された「不利益な取扱い」の例外は、そもそも「不利益な取扱い」に該当しないというべきものであって、例外が広く認められたことは解するべきでないでしょう。

差戻控訴審は、本件措置について、事業主の労働法上の配慮義務違反を認めており、配慮義務の内容として、事業主には、均等法等の目的、理念に従って女性労働者を遇することについて十分に裁量権を働かせる義務があると読み取れます。

その他の裁判例

- 育児休業後に復職した従業員の役割の変更をし、それに連動して報酬を下げた事案において、東京地判平成23年3月17日労判1027号27頁は、人事措置を男女雇用機会均等法9条3項にいう不利益な取扱いに当たると判断しつつも、有効としたものの、控訴審である東京高判平成23年12月27日労判1042号15頁は、たとえ担当職務の変更を伴うものであっても、人事権の濫用であり無効であるとしました(コナミデジタルエンタテインメント事件)。

- キリスト教による宗教教育を厳格に行っている学校法人が婚外子を出産した専任講師を解雇した事案において、大阪地判昭和56年2月13日労判362号46頁は、解雇を有効としましたが、当該学校の校風および当時の時代背景が強く影響していると理解するべきでしょう(大阪女学院事件)。

- 期間の定めなく雇用され、事務統括という役職にあった女性が、自身の妊娠、出産を契機として会社の取締役や従業員から意に反する降格や退職強要等を受けた上、有期雇用契約への転換を強いられ、最終的に解雇された事案で、東京地判平成30年7月5日経速2362号3頁は、男女雇用機会均等法9条3項、育児・介護休業法23条の不利益的取扱いに当たるとし、産前産後の就業禁止を定める労働基準法65条にも違反すると判断しました(フーズシステム事件)。

出産を契機として「不利益な取扱い」をすることは、違法となりますので、女性が希望する限り、復職後も、従前の役割および報酬を与えることが必要です。

※本記事は、小笠原六川国際総合法律事務所・著「第2版 判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A」(清文社、2019年)の内容を転載したものです。

- 参考文献

- 第2版 判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A

- 著者:小笠原六川国際総合法律事務所

- 定価:本体2,400円+税

- 出版社:清文社

- 発売年月:2019年7月

小笠原六川国際総合法律事務所