外国人従業員の不法就労の回避と判明時の対応

人事労務当社は飲食業を営んでいますが、最近の人手不足により日本人社員の採用に苦戦しています。そこで外国人社員を正社員として採用していきたいと考えていますが、同業他社が不法就労で摘発されるケースも見ています。どのようなケースで不法就労となるのか、詳しく教えてください。

外国人従業員の雇用にかかわる不法就労には、不法入国や不法残留などの他、在留資格の資格外活動など様々なパターンがあり、不法就労の外国人従業員を雇用した企業が不法就労助長罪に問われるケースもあります。外国人従業員の雇用に際して、企業にはとりわけ慎重な対応が求められます。

解説

不法就労のケース

不法就労といっても様々なケースが考えられますが、最も多いのが在留資格ごとに定められた活動範囲を超えての就労です。たとえば、活動内容がエンジニアなどに限定されている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、飲食店でホールスタッフとして働く場合などが該当します。このようにあらかじめ定められた活動以外の行為を行うと出入国管理及び難民認定法(以下、「入国管理法」という)19条に違反し不法就労となります。

この他には、正規の査証やパスポートを持たずに不法入国した場合や、在留資格の更新手続を行わずに不法残留となった者などが就労した場合も不法就労とみなされます(入国管理法70条)。このようなケースで多いのが、入国時に査証を必要としない「短期滞在」などの在留資格で入国し、そのまま在留期限が切れた後も日本に滞在して就労を繰り返すというものです。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制事由に該当します(入国管理法24条)。

不法就労助長罪

事業主側に課される処罰には不法就労助長罪があります。事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、業務として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんした場合など、外国人の不法就労活動を助長した者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科に処せられます(入国管理法73条の2第1項)。

また、集団密航者を日本に入国させた者からその密航者を収受したうえ、不法就労活動をさせた者は、上記入国管理法73条の2第1項の罪のほか5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処され(入国管理法74条の4第1項)、営利目的があれば1年以上10年以下の懲役および1,000万円以下の罰金に処せられます(入国管理法74条の4第2項)。

なお、退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され(入国管理法74条の8第1項)、営利目的があれば5年以下の懲役および500万円以下の罰金に処せられます(入国管理法74条の8第2項。

上記の入国管理法73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります(労働者派遣法6条1号、職業安定法32条1号)。

不法就労の影響

このように不法就労に該当するような雇用を行うと、外国人本人は言うまでもなく、事業主も入国管理法違反となり処罰の対象となります。そのため、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に何の在留資格で在留する外国人であるのか、さらには在留資格を受けていても就労可能な在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可(入国管理法19条2項)を受ける可能性などの確認が必要となります。

もちろん、すでに雇い入れている外国人労働者についても、雇用開始前に上記のような確認をしていない場合には当該外国人労働者の在留資格を確認することが先決です。

在留資格等は把握しているが、在留資格で認められた活動内容と自社での職務内容が合致しないことを知りながら雇用した場合には、上記の不法就労助長罪の適用の対象となる可能性があるため、何らかの対処が必要となります。

不法就労判明時の対応

万が一、自社で雇用している従業員が不法就労であることが判明した場合には、法律で禁止されている以上、解雇せざるを得ません。ただし、ここで問題となるのが、一度雇用した外国人が不法滞在であることを理由として解雇することができるのかどうかです。

この場合には大きく分けて2通りのケースが考えられます。

- 雇用主が雇用契約締結時に在留資格や履歴書などを確認して雇用したにもかかわらず、その後、本人が提出した資料などが偽造書類であったことが判明した場合

- 事業主が採用前から外国人の在留資格等がなく、不法滞在者であることを把握しながら雇用した場合

①のケースでは、採用時の経歴詐称が解雇の対象として就業規則等の懲戒規定に列挙されていれば、労働基準法上において当該労働者の責に帰すべき事由による解雇ということで管轄労働基準監督局の認定を受ける方法により対処することが可能です。

②のケースは当然、入国管理法の不法就労に該当しますが、雇用関係が成立している以上、労働者保護法規としての労働基準法および当該事業場の就業規則に照らし合わせて解雇を取り扱わなければなりません。その場合にはもちろん30日前の解雇予告または30日分以上の平均賃金の支払い義務が生じます(労働基準法20条)。

出国命令制度

雇用契約が終了した後には、入国管理局への出頭や帰国することを促す必要があります。現在では日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ出国させるための措置として出国命令制度が設けられています(入国管理法24条の3および55条の2から55条の6))。

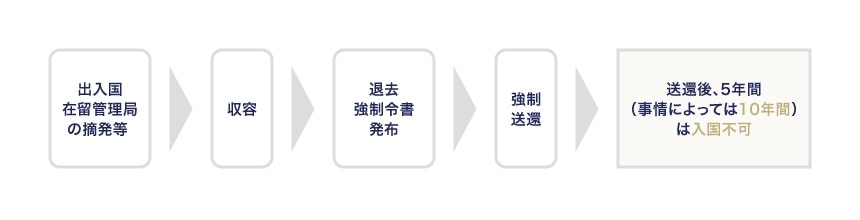

一定の条件を満たし、自ら出頭した不法残留者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となり(入国管理法24条の3条)、通常、帰国後は入国拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となるところ(図1参照)を1年間に軽減されます(入国管理法5条1項9号イ~ハ、同法5条1項9号ニ。図2参照)。

ただし、すべての不法滞在者が出国命令制度の対象となるわけではなく、一定の条件が必要となりますので、事前に確認する必要があります。

図1:強制退去の流れ

図2:出国命令の流れ

この出国命令制度を利用して入国管理局へ出頭すると、出頭からおよそ2週間程度で出国することが可能となります。出頭時にはパスポート(紛失している場合には身分証明書など)や在留カードなどを持って出頭します。最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますが、ケースにより実際に出頭してから帰国するまでの日程が異なりますので、チケットを無駄にしないためにも一度出頭してから担当者の指示を受けて購入したほうがよいでしょう。

外国人雇用において不法就労は絶対に避けなければなりません。必要であれば採用時に行政書士などの専門家や出入国在留管理局などの窓口に相談し、慎重な対応を心がけてください。

- 参考文献

- すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版

- 著者:佐野誠、宮川真史、野口勝哉、西澤毅

- 定価:本体3,600円+税

- 出版社:第一法規

- 発売年月:2018年7月

株式会社ACROSEED