就業規則の作成手順と留意点

人事労務就業規則はどのような手順で作成すればいいのでしょうか。また、作成にあたって気をつけるべきポイントを教えてください。

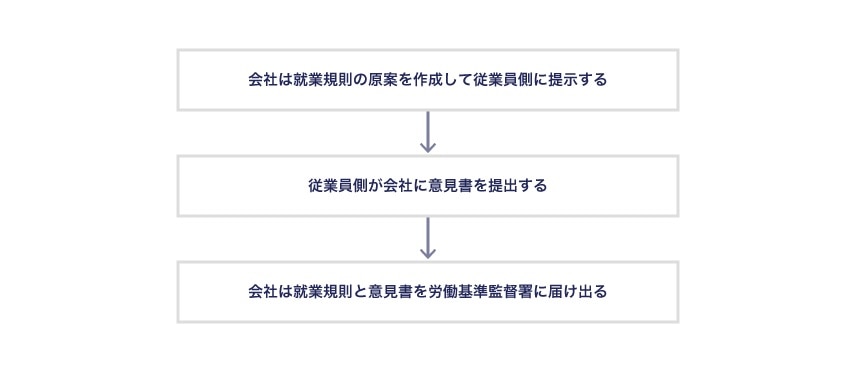

まずは、労働条件に関する現状のルールを洗い出し、法令に照らして必要がある場合には改善を行います。新たに追加する労働条件や服務規程についても、法令に即しているかを慎重に検討したうえで、原案を作成します。就業規則の作成にあたっては「過半数組合」か、過半数組合がなければ「過半数代表者」の意見を聴き、意見書を作成してもらう必要があります。準備が整ったら所轄の労働基準監督署へ届け出を行い、全労働者に就業規則を周知します。

解説

まずは現状確認と必要な規定を洗い出す

最初に、就業時間や賃金、賞与(ボーナス)、退職金など、労働条件に関する現状のルールの内容を確認することが必要になります。正社員・パートタイム労働者など、雇用形態によっても労働条件が異なるため、その点にも注意しながら洗い出します。

現状のルールの洗い出し作業が終わったら、法令に照らし合わせて問題点がないかを確認し、改善の必要がある場合はどのような内容にするかを決定します。また、新たに追加したい労働条件や服務規程などのルールがあれば、その内容が法令に即しているかを検討する必要があります。この段階における内容の確認作業は、かなり気を遣います。とくに労働関係の法令は頻繁に改定されることから、その改定状況を逐一チェックするのは大変な作業です。そのため、長い目で見ると、社内で行うのではなく、社会保険労務士などの専門家に確認を依頼するほうが時間を短縮することができます。方法としては、経営者が就業規則に盛り込みたいルールなどを洗い出し、それを専門家に確認してもらい、現在の法令に則した就業規則を作成してもらうというものです。専門家によって作成料金が異なるため、依頼する場合はまず見積りを出してもらうとよいでしょう。

内容の検討が終わったら、就業規則の書式にあてはめて原案を作成します。書式について法的な決まりはないため、会社ごとに自由に作成することができます。通常は、①総則、②採用、③服務、④労働時間、休憩、休日、⑤賃金、⑥退職、⑦安全および衛生、⑧教育訓練、⑨表彰および懲戒、といった形で大枠を章立てし、法律と同様の「第○条」という条文の形式で作成することが多くなっています。

従業員側の意見を聴取する

就業規則の作成時には、事業所の従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合)であるか、または過半数組合がなければ事業所の従業員の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴き、意見書を作成してもらうことが必要です。従業員側の意見を就業規則に反映させる場合は、原案の修正を行います。意見書は労働基準監督署への届出時に必要です(従業員側の同意を得る必要はありません)。

以上、準備ができたら所轄の労働基準監督署へ届出を行い、全労働者に就業規則の周知を行うことで、一連の手続きは完了します。

就業規則の対象者を確認する

事業所によっては、正社員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイトなど、さまざまな雇用形態の従業員がいて、労働条件が異なる場合もあるため、その就業規則がどの労働者を対象とするのかを明確にすることが必要です。条文作成の際には、できるだけ簡潔明瞭な文章を心がける必要があります。読み方によって解釈が違ってくる文章では、せっかくの就業規則がトラブルの原因にもなりかねません。

就業規則の作成手続と届出

- 参考文献

- 事業者必携 働き方改革法に対応! 就業規則の作成・見直し実践マニュアル

- 監修:小島 彰

- 定価:本体 1,900円+税

- 出版社:三修社

- 発売年月:2019年4月

こじまあきら社会保険労務士事務所