令和3年特許法等改正の影響度と実務対応 - 模倣品の輸入(持込み)取締が強化、出願・審判・裁判手続に関する改正

知的財産権・エンタメ

目次

本改正の影響を受ける企業

令和3年5月14日、特許法・意匠法・商標法等の改正法案が成立し、同月21日に公布されました。

本改正により、模倣品の輸入(持込)取締が強化されますので、海外からの模倣品により被害を受けている企業には、ぜひ改正点を確認のうえ、今後の対応を検討いただきたいと思います。

また、本改正のうち、出願手続の整備に関する改正事項は、特許・意匠・商標等の知的財産権について何らかの出願を行っているすべての企業に影響があります。

改正の概要と影響度

| 改正目的 | 改正項目 | 影響度 | 影響を受ける企業 | |

|---|---|---|---|---|

| 新型コロナウイルスへの対応 | ① | 審判手続でのウェブ口頭審理 | 〇 | 審判当事者 |

| ② | 特許料等の印紙予納の廃止 | △ | 全出願企業(自社で出願手続を行っている場合) | |

| ③ | 意匠・商標の国際出願における登録査定通知の電子送付 | △ | 全出願企業 | |

| ④ | 特許料等の納付期間を経過した際の割増料金の免除 | 〇 | 全出願企業 | |

| 権利保護の見直し | ⑤ | 海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為の違法化 | ◎ | 模倣品被害を受けている企業 |

| ⑥ | 特許訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の撤廃 | ◎ | 特許ライセンス契約に関わる企業 | |

| ⑦ | 特許権などの権利回復要件の緩和 | ◎ | 全出願企業 | |

| 知的財産制度の基盤強化 | ⑧ | 特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の新設 | 〇 | 特許権侵害訴訟当事者 |

| ⑨ | 特許料等の金額の見直し(今後政令で規定) | ◎ | 全出願企業 | |

| ⑩ | 弁理士業務の追加・法人名称の変更・一人法人制度の導入 | △ | 全出願企業(特許業務法人と取引がある場合) | |

模倣品持込みの違法化(模倣品被害を受けている企業に影響あり:表⑤)

(1)改正のポイント

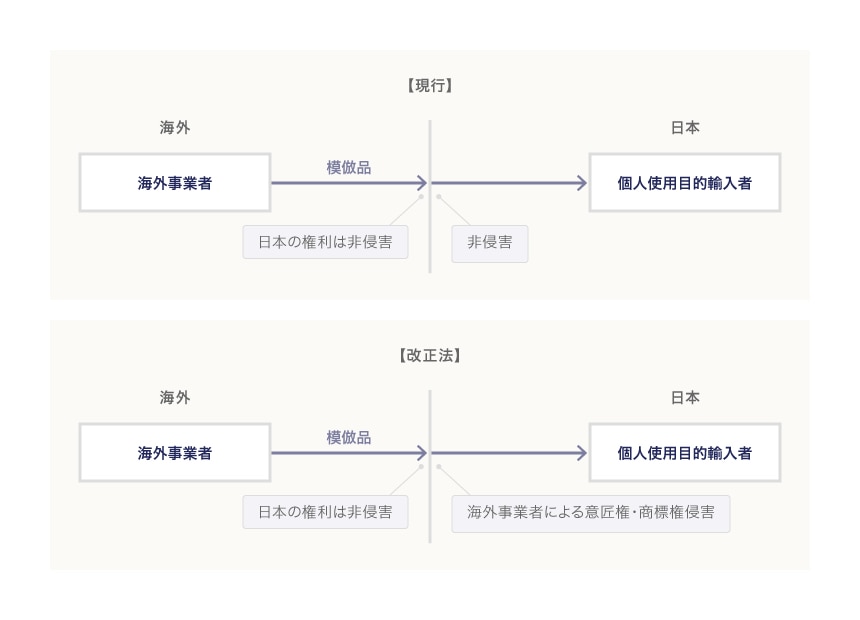

近時、海外事業者から、日本の輸入業者を通さず、直接個人に模倣品が販売される例が増えています。

このような場合、権利者が輸入者である個人を訴えようとしても、個人で使用する目的で模倣品を輸入する行為は、「業として」の要件(個人的家庭的な行為は該当しません)を欠き、意匠権や商標権の侵害といえません。他方で、海外事業者を訴えようとしても、日本の知的財産権が及ぶのはあくまでも日本国内の行為であり、日本の知的財産権の侵害を問うことが難しい状況にありました。

また、実際には国内の輸入業者による「業として」の輸入であるにもかかわらず、個人使用目的での輸入を仮装しての輸入が横行し、税関の輸入差止手続において、模倣品の流入を阻止できないケースが生じていました。

本改正では、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為について、日本における意匠権・商標権の侵害と位置付けられることになりました。

具体的には、海外事業者が、日本国内の他人をして持ち込ませる行為が、意匠法と商標法の「輸入」行為に含まれることになります(改正意匠法2条2項1号、改正商標法2条7項)。

(2)実務上の対応

改正後、意匠権・商標権の権利者は、個人使用目的での輸入や個人使用目的を仮装しての輸入を、税関で差し止めたり、裁判で差止めや損害賠償を請求できるようになります。

海外からの模倣品により被害を受けている企業にとって、特に税関での輸入差止めが簡易かつ有効な手段になると見込まれますので、活用いただければと思います。

出願手続等の整備関係

手続期間の徒過により消滅した特許権などの権利の回復要件の緩和(全出願企業に影響あり:表⑦)

(1)改正のポイント

手続をすべき期間を徒過したため消滅した特許権などの権利の回復は、現在は、期間内に手続できなかったことに「正当な理由」がある場合に限って認められるとされていますが、「正当な理由」の判断が厳しく運用され、欧州や米国と比較して厳格すぎるとの指摘がありました。

そのため、今回の改正において回復要件が緩和され、期間の徒過が「故意でない」と認められる場合は、一定の期間内に所定の手数料を支払うとともに徒過した手続を行うことにより、権利の回復が認められることとなりました。この救済の対象となる手続は以下のとおりです。

- 外国語書面出願の翻訳文の提出(特許)

- 外国語でされたPCT国際出願の翻訳文の提出(特許・実用新案)

- 出願の審査請求(特許)

- 特許料等の追納(特許・実用新案・意匠)

- 特許出願等に基づく優先権主張、・パリ条約の例による優先権主張(特許・実用新案・意匠)

- 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標)

- 後期分割登録料等の追納(商標)

- 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商標)

- 書換登録の申請(商標)

(2)実務上の対応

期間を徒過しないよう手続の期限管理を日常からしっかりと行うことが肝要ですが、万が一、期限を徒過してしまった場合は、あきらめずにただちに回復の手続をとることにより、一定の期間内であれば権利の回復が認められる可能性があります。

特許料等の金額の見直し(全出願企業に影響あり:表⑨)

(1)改正のポイント

特許庁における出願等に関する収入と支出は、一般会計とは区分して管理されていますが、近年、特許料等の減免制度等によって、赤字が続いています。

審査負担増大や手続のデジタル化に対応し、収支のバランス確保を図るため、今回の改正で、特許料等の金額について、政令で規定できるように改正され、今後政令において金額の見直し(引き上げ)が行われる見込みです。

(2)実務上の対応

政令による金額見直し後は、新たな料金体系にしたがって手続を行うことになります。料金の引き上げが予定されている手続に関しては、施行日よりも前に手続を完了するよう、前倒しの対応を検討することが得策です。

その他の出願手続の改正(全出願企業に影響あり:表②③④⑩)

(1)改正のポイント

手続の簡素化・デジタル化が図られるとともに、特許料等の納付期間を経過した際の割増料金の免除といった、権利者を救済する改正がなされています。また、弁理士が行うことのできる業務が追加されるなど、弁理士に関する改正も行われます。

(2)実務上の対応

②(特許料等の印紙予納の廃止)に関しては、企業では少ないと思われますが、これまで自社で出願手続を行い、かつ特許印紙で予納していた場合には、現在も利用されている口座振替、オンライン手続時のクレジットカード支払、Pay-easy 支払(電子現金納付)等の方法に切り替える必要があります。なお、本改正で、特許庁の窓口でのクレジットカード支払が新たに可能となりました。

また、⑩(弁理士業務の追加・法人名称の変更・一人法人制度の導入)に関し、これまで弁理士業を行う法人の名称は「特許業務法人」でしたが、「弁理士法人」に変更されますので、特許業務法人と取引のある企業においては、社内の登録変更等の対応が生じる見込みです。 上記以外には、改正を受けて、企業においてすぐに対応を要する事項は特にありません。

特許訂正審判等での承諾撤廃(特許ライセンス契約に関わる企業に影響あり:表⑥)

(1)改正のポイント

特許権は、成立後であっても、無効であると主張されることがよくありますが、そのような場合、特許権者は、特許の内容を訂正することにより、無効を回避できる可能性があります。

たとえば、過去に似たような発明が存在し、「容易に思いつく進歩性のない発明である」との無効の主張に対し、特許権者が訂正によって権利範囲を狭くして、「訂正後の発明は、過去の発明から容易に思いつかないから有効である」と反論することができます。

このような場合、特許権者が特許ライセンス契約を締結していると、特許権者が訂正(訂正審判、訂正請求)を行う際には、通常実施権者(特許ライセンス契約のライセンシー)の承諾が必要とされていました(特許法127条、120条の5、134条の2第9項)。

しかし、ライセンシーの承諾を得る負担が大きいこと等から、今回の改正で、通常実施権者の承諾要件は撤廃されることになりました(改正特許法127条)。

なお、専用実施権者と質権者については、引き続き承諾を要するものとされています。

(2)実務上の対応

本改正が施行された後は、特許権者は、特許ライセンス契約を締結していても、訂正を行いやすくなります。

また、特許ライセンス契約書における「ライセンシーは、ライセンサー(特許権者)による訂正について、あらかじめ承諾する」といった事前承諾条項は、我が国の特許に関しては不要となります。ただし、主要国中、韓国特許法には承諾を必要とする条文があることや、雛型に残しておいても害のない規定であることから、すぐに特許ライセンス契約書雛型の改訂をしなければならないわけではありません。

審判・裁判手続の改正(審判当事者:表①、特許権侵害訴訟当事者:表⑧ に影響あり)

審判手続でのウェブ口頭審理

(1)改正のポイント

特許庁で行われる無効審判や、商標の不使用取消審判等の審判手続では、口頭審理という、特許庁が申立人と被申立人を呼び出して、双方から主張を聞く手続が行われます。

これまでは、対面で行うこととされていましたが(特許法145条3項)、今回の改正で、ウェブ会議システムを用いて実施できるようになります(改正特許法145条6、7項)。

証拠調べ・証拠保全(特許法150条)についても同様です(改正特許法151条)。

また、実用新案法、意匠法、商標法により、これらの権利の審判手続にも準用されます。

(2)実務上の対応

審判の当事者は、新型コロナウイルスの感染リスクが懸念される中でも、ウェブ会議システムを用いて審判手続を進めることができるようになります。

特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の新設

(1)改正のポイント

米国では、裁判所が、第三者(アミカスキュリエ(Amicus Curiae)、裁判所の友)から意見や資料の提出を受ける、アミカスブリーフ(Amicus Brief)という制度があります。

我が国では、実際上の対応として、知的財産高等裁判所が、標準必須特許に関する大合議事件において、独自に意見を公募し、多数の意見が提出されたという例はありましたが(アップル対サムスン事件(知財高裁平成26年5月16日判決・平成25年(ネ)第10043号))、法律上の制度はありませんでした。

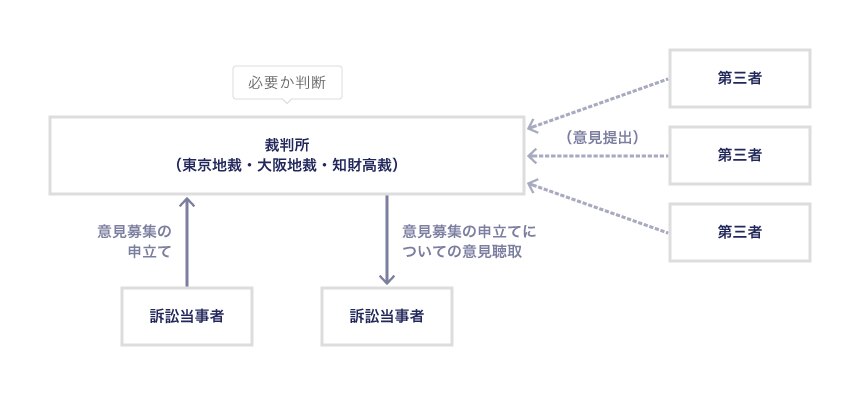

今回の改正で、裁判所が第三者からの意見を広く募集できる、法律上の制度が新設されます(改正特許法105条の2の11、改正実用新案法30条)。

この新制度は、一方の当事者から意見募集の申立てがあることを前提に、裁判所が必要と認めた場合に意見の募集が行われるというものです。また、第三者から提出された意見は、どちらかの当事者が書証として提出した場合にのみ訴訟資料になります。このように、我が国の新制度は、裁判所が主体的に第三者に意見を求める制度というよりも、当事者による証拠収集手段の一つとして位置付けられるものです。

上記のアップル対サムソン事件のような、大型の特許権侵害訴訟で社会的に関心の大きい論点が含まれる場合には、当事者による新制度の活用も見込まれます。

| 改正法による新制度 | 米国の制度 | |

|---|---|---|

| 対象事件 | 特許権・実用新案権・これらの専用実施権の侵害訴訟 | 限定なし |

| 対象裁判所 | 東京地裁・大阪地裁・知財高裁 | 連邦最高裁・控訴裁判所 |

| 要件 | 一方当事者の申立て + 裁判所の判断 | 当事者双方の合意 or 裁判所の判断 |

| 意見書の取扱い | 当事者が書証として提出できる | 裁判所が考慮できる |

(2)実務上の対応

特許権侵害訴訟の当事者は、裁判所に対し、本制度の申立てを行うことが可能になり、訴訟対応における選択肢が広がります。

今後のスケジュール

一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日において施行されます。

本改正で見送られた事項

特許法等改正について議論する産業構造審議会特許制度小委員会では、以下の事項についても議論されたものの、本改正では見送られることになりました。特に懲罰的賠償制度の導入には、否定的な意見も根強くあります。

今後、実務上のニーズが高まった場合には、あらためて検討の対象となる可能性があります。

| 見送られた事項 | 制度の概要 |

|---|---|

| 二段階訴訟制度 | 特許権侵害の有無についてのみ、先に判決を出す訴訟制度 |

| アトーニーズ・アイズ・オンリー | 秘密性の高い証拠を、代理人弁護士のみに開示する(当事者への開示を制限する)制度 |

| 懲罰的賠償制度 | 侵害者に制裁を加えることを目的として、実損害よりも多額の損害賠償を認定する制度 |

| 侵害者利益吐き出し型賠償制度 | 侵害者の手元にある利益を特許権者に取得させる損害賠償制度 |

弁護士法人イノベンティア

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- 訴訟・争訟