取締役の善管注意義務違反、判決から考える意義

コーポレート・M&A

目次

※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュース No.132」の「特集」の内容を転載したものです。

【特集】取締役の善管注意義務違反等が判断された事例

本稿では、子会社の管理について善管注意義務違反等を問われた事例と、インサイダー取引が発生した際にその防止体制等につき取締役の責任が判断された事例をご紹介いたします。コーポレートガバナンス・コード原則4-14では、上場会社に対し取締役等に適合したトレーニングの機会の提供等を行うべきとされています。取締役の善管注意義務違反が問われた事例の意義等について、トレーニングの一内容として確認することも考えられます。

A社株主代表訴訟事件(福岡地裁 平成23.1.26,福岡高裁 平成24.4.13,最高裁 平成26.1.30)

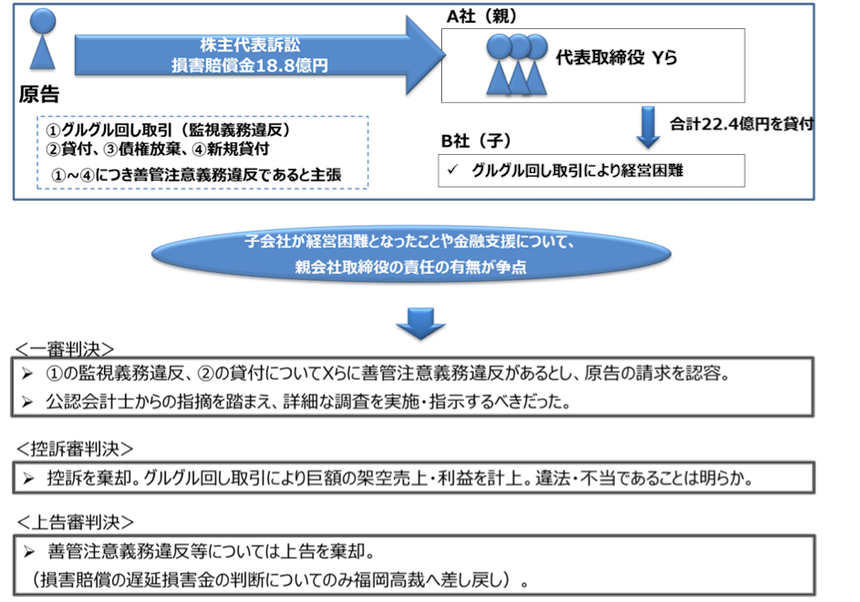

本件は、親会社A社が、「グルグル回し取引」と呼ばれる取引を行ったこと等で不良在庫を抱えた子会社B社に対して、この問題に関するB社調査結果について何ら検証することなく多額の貸付等を行ったことから、A社の代表取締役でありB社の非常勤取締役を兼任していたYらの善管注意義務違反等を理由に、回収不能となった18.8億円の損害賠償を求める株主代表訴訟が提起されたものです。

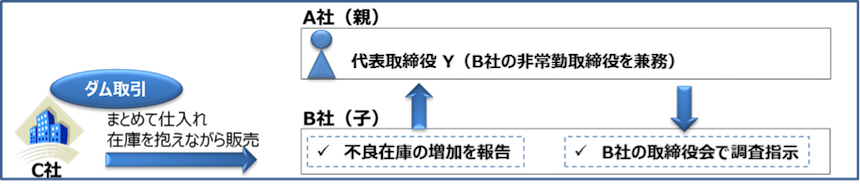

取引の概要

- B社は商品製造の原料である鮮魚の仕入れをC社に依頼していた。

- 鮮魚は、特定のシーズンにまとめて仕入れてもらう必要があった。

- B社は、資金豊富な仕入れ業者であるC社にまとめて在庫を抱えてもらい、一定の預かり期間に売却できなければ期間満了時に買い取る旨を約束した取引を平成9年頃から開始した(ダム取引)。

- その後、B社の不良在庫や資金不足を解消する目的でも、ダム取引が行われるようになった。

- 平成11年、B社の在庫に異常に高額なものがあり、調査の結果、かなりの在庫不良品が判明した。

- 不良在庫を一時的に解消する手段として、新しい取引を開始した。

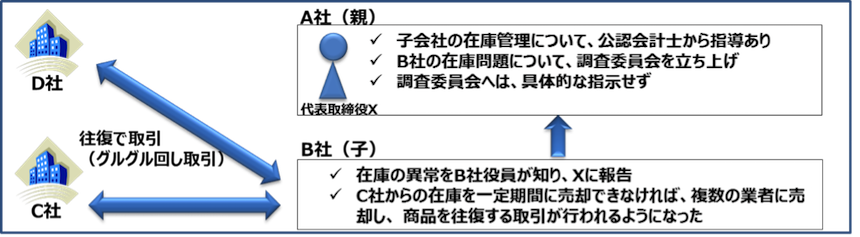

- ダム取引で満期買取した在庫について、さらに一定期間売却できなければ期間満了時に買い取る旨を約束して複数の業者に売却し、往復取引が行われるようになった(グルグル回し取引)。

- A社取締役会で公認会計士から子会社の在庫管理について指導があったが、特段対応しなかった。

- その後、B社の不良在庫が異常に多いと報告を受けたA社は、調査委員会を立ち上げて調査した。

- グルグル回し取引を経て、評価額が異常に高い在庫が増加した。

- B社の在庫が増えた時期に、銀行からの借入金も大幅増加した。

- その後、B社の再建計画が作成され、資金援助をA社に申込むこととなった。

貸付の概要

| 平成16年6月 | B社は含み損を14.8億円とする再建計画をA社へ提出 |

| 平成16年6月 | A社の取締役会で20億円の貸付枠承認を決議 (再建計画の調査方法等確認せず) |

| 平成16年6月~12月 | A社はB社に対し、合計19.1億円を貸付 |

| 平成16年12月 | 調査委員からYに対して、実際の含み損が約22.6億円と報告 |

| 平成17年2月 | A社取締役会で、15.5億円を債権放棄する旨を決議 |

| 平成17年4月~5月 | A社はB社へ3.3億円を新規貸付 |

| 平成17年6月 | A社定時株主総会で15.5億円の支援を含む貸借対照表、損益計算書、利益処分案を承認する旨を決議 |

原告の訴えと判決の概要

本判決の意義

親会社取締役による子会社の監督義務違反を理由に損害賠償責任が認められ、注目された判断です。本件では、親会社の代表取締役が子会社役員も兼任していたことや、公認会計士から在庫問題に関する指導があったにもかかわらず具体的かつ詳細な調査を行っていなかったという個別事情もありますが、グループ会社管理における親会社取締役の法的責任について検討するうえで、参考となる裁判例と考えられます。

X社株主代表訴訟事件(東京地裁 平成21.10.22)

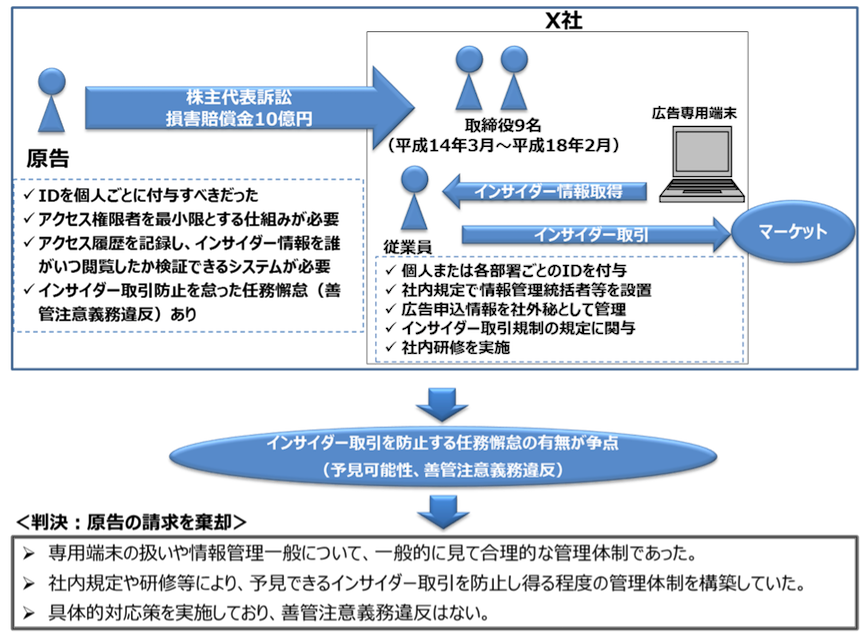

本件は、X社の従業員が、平成17年8月頃から平成18年1月までの間、同社が管理するコンピュータ内の広告主の法定公告に関する情報を利用したインサイダー取引を行い、その一部について刑事責任を問われたことについて、同社の株主らが、平成14年3月から平成18年2月までの間に在任した同社の取締役を被告とし、インサイダー取引を防止することを怠った任務懈怠があるとして、被告らに対して同社に連帯して損害賠償金10億円の支払を求めたというものです。

概要

本判決の意義

取締役の善管注意義務について判断された事例です。

取締役の構築すべき「内部統制システム」や内部統制システム下での監視・監督義務がどの範囲まで及ぶかについて、社内の実態を踏まえて具体的に示されています。

本件を踏まえると、取締役が善管注意義務違反を問われる可能性を下げるためには、「インサイダー取引規制に関する規定」や「情報管理規定」などの規定を確実に定めることが1つのポイントになると考えられます。また、これらに基づき社内研修を実施することや、機密情報をID入力必須のサーバーで管理することなど、リスクに対する具体的対策の実施が重要であると考えられます。

三菱UFJ信託銀行

法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室

03-6250-4354