「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~人材版伊藤レポート~」

コーポレート・M&A

※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュースNo.175」の「特集」の内容を元に編集したものです。

9月30日、経済産業省は、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~人材版伊藤レポート~」(以下、「本報告書」という)を公表しました。

本研究会について

「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」(以下、「本研究会」という)は、伊藤邦雄氏(一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授(注))を座長として、本年1月に設置されました。(注)肩書きは本報告書上の記載に従い、本年7月16日時点のものです。

本研究会は、①企業が事業環境の変化に対応しながら、持続的に企業価値を高めていくためには、事業ポートフォリオの変化を見据えた人材ポートフォリオの構築やイノベーションや付加価値を生み出す人材の確保・育成、組織の構築など、経営戦略と適合的な人材戦略が重要となること、②機関投資家などとの関係において、企業価値向上に向けた人的資本の非財務情報の活用も重要となることを踏まえ、経営環境の変化に応じた人材戦略の構築を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、人材戦略について経営陣、取締役、投資家がそれぞれ果たすべき役割、投資家との対話の在り方、関係者の行動変容を促す方策等を検討することを目的として開催されました。そして、本研究会の委員は、企業のCHRO(最高人事・人材責任者)、機関投資家、コンサルタント、研究者および政府関係者等が務めました。

本報告書について

本報告書の冒頭で、座長の伊藤邦雄氏は以下の内容等を指摘しています。このような認識を背景に、本報告書が作成されました。

- わが国では2010年代に入ってコーポレートガバナンス改革が進められており、重要な事実として、企業価値の主要な決定因子が有形資産から無形資産に移行していること

- 無形資産の中でも人的資本は経営の根幹に位置づけられるべきものであり、その意味で人的資本の価値創造は企業価値創造の中核に位置すること

- これからは、人的資本の価値を最大限に引き出す方向に創造的かつ柔軟に変われる企業と、そうでない企業との間には、埋めがたいほどの企業力の差が生ずること

また、本報告書は、人材戦略を策定し実行する経営陣、経営陣を監督・モニタリングする取締役会にとって羅針盤になるとともに、機関投資家のエンゲージメント活動の際にも参照されることが期待されています。

本報告書の概要は以下のとおりです。本報告書の原文は、経済産業省のウェブページよりご確認ください。原文には、企業の具体的な取組事例等も豊富に掲載されています。

第1章 持続的な企業価値の向上と人的資本

新型コロナウイルス感染症への対応等の足下の状況も踏まえつつ、第四次産業革命などによる産業構造の変化、個人のキャリア観の変化など、企業や個人を取り巻く環境が大きな変化を迎えていることを踏まえ、企業と個人の今後のアクションの羅針盤となる変革の方向性が以下のとおり示されています。

<変革の方向性>

| これまで | これから | |

|---|---|---|

人材マネジメントの目的 アクション イニシアチブ ベクトル・方向性 |

“人的資源・管理” 人的資源の管理。 オペレーション志向。 人材に投じる資金は「コスト」。 |

“人的資本・価値創造” 人的資本の活用・成長。 クリエーション志向。 人材に投じる資金は「投資」であり、 投資効果を見える化。 |

| “人事” 人事諸制度の運用・改善が目的。 経営戦略と連動していない。 |

“人材戦略” 持続的な企業価値の向上が目的。 経営戦略から落とし込んで策定。 |

|

| “人事部” 人材関係は人事部門任せ。 経営戦略との紐づけは意識されず。 |

“経営陣/取締役会” 経営陣のイニシアチブで経営戦略と紐づけ。 取締役会がモニタリング。 |

|

| “内向き” 雇用コミュニティの同質性が高く、 人事は囲い込み型。 |

“積極的対話” 人材戦略は価値創造のストーリー。 投資家・従業員に、積極的に発信・対話。 |

|

| 個と組織の 関係性 雇用コミュニティ |

“相互依存” 企業は囲い込み、個人も依存。 硬直的な文化になり、イノベーションが 生まれにくい。 |

“個の自律・活性化” 互いに選び合い、共に成長。 多様な経験を取り込み、イノベーションにつなげる。 |

| “囲い込み型” 終身雇用や年功序列により、 囲い込み型のコミュニティに。 |

“選び、選ばれる関係” 専門性を土台にした多様で オープンなコミュニティに。 |

(出所)本報告書6頁の図表1より三菱UFJ信託銀行が作成

第2章 経営陣、取締役会、投資家が果たすべき役割

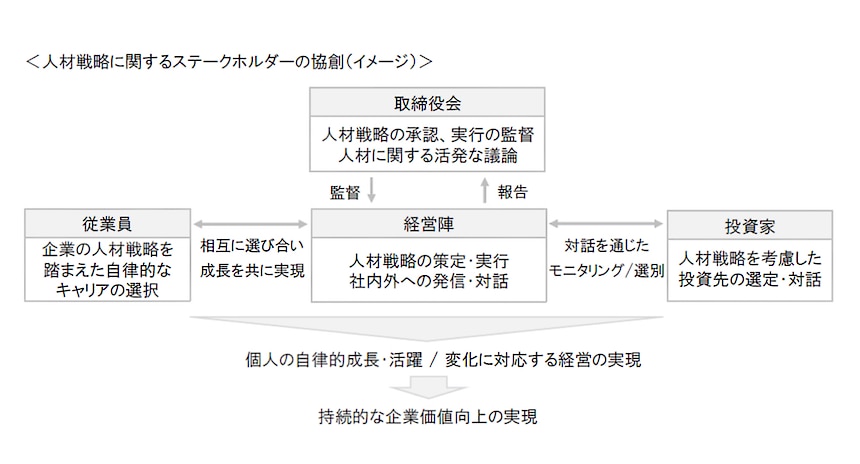

第1章に記載した変革をリードする経営陣、経営陣を監督・モニタリングする取締役会、経営陣と対話を行う投資家について、それぞれが果たすべき役割やアクションが以下のとおり整理されています。

(出所)本報告書29頁の図表9より三菱UFJ信託銀行が作成

(1)経営陣

企業理念や存在意義(パーパス)、経営戦略を明確化した上で、経営戦略と連動した人材戦略を策定・実行すべきである。その際、人材戦略における目指すべき将来の姿(To be)と現在の姿(As is)を把握し、ギャップの定量化を行ったうえで、ギャップを埋めるべきである。その実行にあたっては、CHRO(最高人事・人材責任者)の役割が重要であると同時に、経営トップ5C(CEO,CSO,CHRO,CFO,CDOの連携が重要となる。また、従業員・投資家に対し、人材戦略を積極的に発信し、対話することが求められる。

(2)取締役会

人材に関する議論を行い、自社の人材戦略の方向性が経営戦略の方向性と連動しているかについて監督・モニタリングを行い、適切な方向に導くことが求められる。そのためには、人材マネジメントの専門性をもった人材も取締役に選任すべきであり、特に社外取締役には、しがらみに囚われることなく、人材戦略の議論をあるべき方向に導く役割が期待される。

(3)投資家

中長期的な企業価値の向上につながる人材戦略について、企業からの発信・見える化を踏まえて対話、投資先の選定を行うことが求められる。

第3章 人材戦略に求められる3つの視点と5つの共通要素

企業価値の向上につながる人材戦略を策定・実行するに当たり経営陣が踏まえるべき3つの視点と5つの共通要素が示されています。

「3つの視点」の主な内容

- 経営戦略と人材戦略の連動

企業は自社のビジネスモデルや経営戦略に向き合い、自社に適した人材戦略を考えること - As is-To beギャップの定量把握

人材アジェンダごとにKPIを用いて目指すべき姿(To be)の設定と現在の姿(As is)の把握を行い、そのギャップを定量的に把握すること - 企業文化への定着

企業理念、企業の存在意義(パーパス)や持続的な企業価値の向上につながる企業文化を定義し、企業文化への定着に向けて、経営トップ自らが粘り強く発信すること

「5つの共通要素」の主な内容

- 動的な人材ポートフォリオ

現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応という将来的な目標から必要な人材の要件を定義し、その要件を満たす人材を獲得・育成するとともに、人材ポートフォリオを適時最適な状態とすること - 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

経験や感性、価値観、専門性といった知と経験のダイバーシティを積極的に取り込み、具現化していくこと - リスキル・学び直し

個人のリスキル・スキルシフトの促進、専門性の向上を図ること。経営陣は、そのカルチャーの構築に取り組むとともに、自らもリスキルや学び直しを実践していくこと - 従業員エンゲージメント

従業員が主体的に業務に取り組むことができる環境を創りあげること - 時間や場所にとらわれない働き方

いつでも、どこでも、安全かつ安心して働くことができる環境を平時から整えること

三菱UFJ信託銀行

法人コンサルティング部会社法務・コーポレートガバナンスコンサルティング室

03-3212-1211(代表)