「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会 中間取りまとめ」の概要

コーポレート・M&A

※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュースNo.174」の「特集」の内容を元に編集したものです。

8月28日、経済産業省は、「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会 中間取りまとめ」を公表しました(同月31日に差替版を公表)。

「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」(以下、「本検討会」という)は、伊藤邦雄氏(一橋大学CFO教育研究センター長)を座長として、昨年11月に設置されました。「伊藤レポート」(2014年8月)の公表以降、日本企業には、ROEの改善や独立社外取締役の選任率の向上などがみられるものの、中長期的な企業価値に繋がる企業と投資家の実質的な対話を実現し、企業の持続的な価値創造につなげていくべきとの指摘が引き続き存在していることから、これまでの取り組みや議論の成果を踏まえ、企業や投資家が対話を通じて価値を協創していくに当たっての課題や対応策を検討することが本検討会の目的です。

本中間取りまとめの概要は以下の通りです。原文は、経済産業省のウェブページよりご確認ください。

対話の実質化に向けた課題と解決の方向性

本中間取りまとめでは、企業と投資家の対話の実質化に向けた課題が、対話の「中身」における課題と「手法」に関する課題とに整理され、それぞれの解決の方向性が示されました。

対話の「中身」における課題

以下のテーマに関して投資家の理解を得にくいこと

①多角化経営、事業ポートフォリオ・マネジメント

②新規事業創出・イノベーションに向けた種植え

③社会的価値(ESG)と経済的価値(稼ぐ力・競争優位性)の両立

「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」の実現

対話の「中身」における課題とは、①多角化経営、事業ポートフォリオ・マネジメント、②新規事業創出・イノベーションに向けた種植え、③社会的価値(ESG)と経済的価値(稼ぐ力・競争優位性)の両立の各テーマに関して、企業が投資家と対話しても、投資家の理解を得にくいというものです。

本中間取りまとめでは、その原因として、企業と投資家の間で長期の時間軸が共有されていないことが指摘されました。つまり、企業と投資家がいずれも、中期経営計画を中心に、外部環境の変化を比較的予想しやすい数年後という時間軸を前提として、収益性・資本効率性を議論しているとしました。そして、その解決の方向性として、企業と投資家の 「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」の実現を示しました。

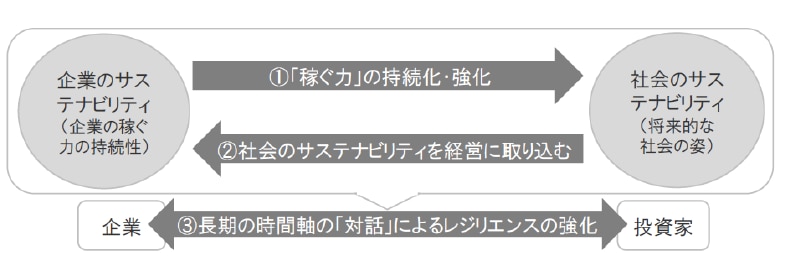

議論の前提としている時間軸を5年、10年という長期に引き延ばした上で、「企業のサステナビリティ(企業の稼ぐ力の持続性)」と「社会のサステナビリティ(将来的な社会の姿)」を同期化させた経営戦略の立案・実行をすること

具体的には、以下の3点を行う経営の在り方、対話の在り方のこと

①「稼ぐ力」の持続化・強化

企業としての稼ぐ力(強み・競争優位性・ビジネスモデル)を中長期で持続化・強化する、事業ポートフォリオ・マネジメントやイノベーション等に対する種植え等の取組を通じて、企業のサステナビリティを高めていくこと

② 社会のサステナビリティを経営に取り込む

経営環境の不確実性に備え、企業としてのレジリエンス(強靱性)を高めるために、長期的な社会の要請(社会のサステナビリティ)を踏まえ、それをバックキャストして企業としての稼ぐ力の持続性・成長性に対する中長期的な「リスク」と「オポチュニティ」双方を的確に把握し、それを具体的な経営に反映させていくこと

③ 長期の時間軸の「対話」によるレジリエンスの強化

経営環境の不確実性が高まる中で、企業のサステナビリティを高めていくための具体的な経営の在り方は、一度で決まるものではなく、将来に対してのシナリオ変更がありうることを念頭に置き、企業と投資家が、①②の観点を踏まえた対話を何度も繰り返すことにより、企業の中長期的な価値創造ストーリーを磨き上げ、企業経営のレジリエンス(強靱性)を高めていくこと

サステナビリティ・トランスフォメーション(SX)のイメージ

対話の「手法」に関する課題

日本企業が対話に関して三層化しており、大部分の企業が、対話に意欲はあるが有効な手段を模索していること。その原因は以下の通り

- 質の高い対話の実現に資する対話の手法等が共有されていない

- 企業の状況に応じて、段階ごとに対話において中心的に取り組むべき事項が整理されていない

-

<解決の方向性>

- 「実質的な対話の要素」の整理

(①対話の原則、②対話の内容、③対話の手法、④対話後のアクションの4つの観点からの整理) - 対話のプラクティスを共有する「場」の設置

本検討会では、投資家との対話に関して、以下のように企業の三層化が生じているとの認識が共有されました。

(a)投資家との間で価値協創につながる有意義で質の高い対話を先進的に行っている一部の企業

(b)投資家との対話への意欲はあるが、有効な手法を模索し、その取組の途上にある企業群

(c)投資家との対話に消極的な企業

そして、このように三層化し、(b)の層が生じている原因として、企業側で中長期での企業価値創造に資する対話が具体的にどのようなものであるのかについて、一定の共通理解が得られておらず、中長期での企業価値創造に資する対話の実現に向けて、具体的にどのように取り組んでいけばよいか分からないことが挙げられています。

そのような企業に向けて、具体的にどのように対話を行うことで、中長期での企業価値創造に資する対話、すなわち実質的な対話が実現できるのかを示すことが必要とされ、その「実質的な対話の要素」が、「対話の原則」、「対話の内容」、「対話の手法」、「対話後のアクション」という4つの観点から整理されました。その一部をご紹介すると、「対話の手法」の観点からは、自社の株主構成を把握し、重点的に対話すべき投資家を特定していること(「インベスター・マーケティング」)、そのうえで対話の相手となる投資家の属性や目的に応じて自社で適切な対応者(CEO、社外取締役、IR担当者等)を設定していることなどが示されています。

もっとも、本検討会では、投資家との対話に取り組み始めたばかりの企業が、実質的な対話の要素の全てを備えた対話をすぐに実践することは困難であるとの指摘もありました。企業の置かれた状況に応じて、実質的な対話の各要素のうち自社が実践できるものから投資家との対話に弾力的に取り入れていくことが重要であるとされ、その上で、対話を重ねるにつれて、徐々に実践できる要素を増やし、最終的には全ての要素を踏まえた「実質的な対話」を実践できるようになることを期待したいとされています。

また、企業・投資家が対話の在り方や実効的な対話の手法を積極的に議論・共有していく必要があり、そのような議論・共有の「場」を設置すること、そのような場に、企業と投資家の対話を巡るこれまでの議論の内容が必ずしも行き届いていなかった可能性のある地方企業や、時価総額が相対的に小さい企業等も巻き込んでいくこと、また、アクティブ投資家のみならず、パッシブ投資家や、ESG評価機関等の多様な企業・投資家・ステークホルダーが参加していくことも重要であるとされています。

本検討会における今後の課題

サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の下での具体的な経営の在り方やそれを踏まえた対話の在り方、実効的なインベスター・マーケティングの具体的な在り方などについて今後検討していくこととされています。

三菱UFJ信託銀行

法人コンサルティング部会社法務・コーポレートガバナンスコンサルティング室

03-3212-1211(代表)