対立乗り越えシナジー生めるか - 山口利昭弁護士が読む前田建設工業による前田道路の敵対的TOBの今後

コーポレート・M&A

前田建設工業株式会社(以下、前田建設工業)による前田道路株式会社(以下、前田道路)の買収劇は、前田建設工業が前田道路に対して2019年12月に友好的TOBを提案したことから始まりました。前田道路がこれを拒否したこともあり、事態は敵対的TOBへと発展。前田道路は、総額約535億円という巨額の特別配当を実施すると発表し 1、自社の純資産を圧縮してTOBの撤回を迫るという対抗策を打ち出しました。この特別配当を行う旨の議案は4月14日、前田道路の臨時株主総会において承認可決されています。

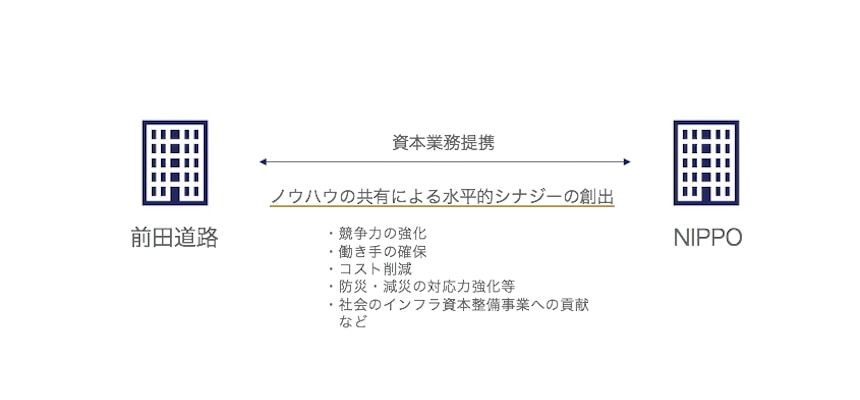

さらに前田道路は前田建設工業によるTOBの撤回を狙い、同業最大手NIPPOとの資本業務提携に向けた協議開始の発表や 2、インフラ運営事業での前田建設工業との協業提案などといった対応を講じましたが 3、2020年3月13日にTOBの成立が前田建設工業より発表されました 4。前田建設工業側は、今回のTOBはシナジー創出を主な目的としたものだといいますが 5、両者の溝は深く、今後の動向が注目されます。

本稿では、山口利昭弁護士に、前田建設工業と前田道路の両者の意図や企業買収を成功に導くための考え、および被買収企業が気をつけるべきポイントについて伺いました(取材・撮影は3月中旬に実施しました)。

騒動の発端は両社の歴史と取引状況にあり

前田建設工業と前田道路のTOB事案についてですが、まず2019年12月4日に前田建設工業から前田道路に対して友好的TOBが提案されています 6。この際の前田建設工業の狙いはどこにあったと考えられますか。

建設業界では、各地方公共団体と連携したPPP(官民連携)事業や、街づくりへの関与、ITやAIを活用したオープンイノベーションへの取り組みが進んでいます。前田建設工業のように、上場会社かつ中堅から大手にあたる建設業者は、ハードだけでなくソフトとしての街づくりまで提案していかないと淘汰されてしまうという強い危機感を抱いていると思います。

前田道路によるリリース 7 を見ると、TOBにより前田道路の内部留保を狙っているのではないかとする考え方もありますが、今回の前田建設工業によるTOBの狙いは、単に建設を請け負うのではなく、街づくりのコンセプトまでを提案する総合インフラ事業会社を目指したうえでのことなのではないかと思います。前田道路との統合により、会社のビジネスモデルを変えていくという考え方は理解できます。

前田建設工業の提案に対して、前田道路は拒否したうえで、前田建設工業が保有する自社の株をすべて買い取ることを提案しています 8。なぜ前田道路はこのような対応をとったのでしょうか。

その理由は両社の歴史にあると思っています。1960年代に一度、前田建設工業による前田道路(旧 高野建設)に対する救済があり、前田道路は事業継続において恩を受けています。ただし、50年ほどのあいだ、配当という形で十分恩は返してきたとも考えられます。

また今回の事案において注目すべきは、両社間での直接の取引が1%程度しかないことです。恐らく両社とも株主からは、資本関係を解消すべきではないかと強く言われていたのではないかと推測します。前田道路が提携解消について強く意識して考えていたことが、前田建設工業から提案された統合・連結子会社化を受け入れられなかった一番の理由だったのではないでしょうか。

加えて、前田道路のリリースにも書かれていますが、前田道路は有利子負債がほとんどなく、内部留保が非常に分厚いです。これは近年、毎年のように発生している自然災害によりインフラの棄損が起きた際に、機動的に動けるようにするためにも、ビジネスモデルとしてある程度は不可欠だといえるでしょう。この点からも、前田建設工業の提案による、内部留保のグループ全体での活用に対する拒否反応が強かったことはたしかだと思いますし、真っ当な理由だとも感じます。

前田道路が今回のTOBの提案を一方的に拒否できなかった理由もあるのでしょうか。

前田道路側がコンプライアンス上の問題を抱えていたというのが理由の1つにあります。前田道路は、過去5年間に複数回、違法行為があったとして公正取引委員会から指導を受けていました。今回こうしたガバナンスの問題がどこまで影響を与えたかということはまだわからない部分もありますが、グループとしてのガバナンスをきちんと効かせていくことが大事だという前田建設工業からの申し出に対しては、前田道路側としても真摯に話し合いに向き合う姿勢を見せなければいけない意識が働いたのではないでしょうか。

敵対的TOBでシナジー効果は創出できるか

前田道路の反応を受け、2020年1月20日に前田建設工業は前田道路に対する敵対的TOBを発表しました 9。前田建設工業がこうした判断に至った理由についてはどのように考えられますか。

両者で協議したものの、双方の目指すべきビジネスモデルに相当な差があり、残念ながら妥協点や友好的TOBの方策が見つからないことから、敵対的TOBに踏み切ったわけです。今回の件では、前田建設工業側としては他に手段や選択肢もなかったと思いますので、交渉の経緯を踏まえるとやむを得ない、自然な流れだったと思います。ただ、たまたま非常に密接な会社同士の敵対的TOBだったことで騒がれました。

私も時々、類似した事案に関わりますが、「敵対的買収をやりますよ」と前もって警告を出すことは、あまりありません。友好的だった提案が、ある日突然に敵対的なものとなることは普通に考えられます。たとえば、2006年に行われた、王子製紙(編注:現 王子ホールディングス)による北越製紙(編注:現 北越コーポレーション)に対するTOBでは、王子製紙が北越製紙に友好的な買収を提案した際に真摯に時間をかけすぎたことで、三菱商事というホワイトナイトが現われ、TOBが頓挫してしまいました。そのころから、敵対的なTOBについて事前に警告し、話を重ねるよりも、速やかに意思表明して行動を起こすほうが、成功率が高いと考えられるようになったと思います。

敵対的な形でのTOBを行うことで、TOBが成立した際に本当にシナジーが生めるような関係性が築けるのかという懸念もあるかと思います。この点についてはどのようにお考えですか。

「まったく問題ありません」とは言えないでしょうね。昔の例でいうと、日本電産が東洋電機製造に対して、初めて敵対的買収を実施するのではないかという事例がありましたが、永守さん(編注:日本電産 永守 重信氏)は、相手方の賛同なく買収してうまくいくはずがないということで、撤退を決めています。敵対的な方法だから失敗するとは言いませんが、友好な方法だったか否かは、後々のシナジー効果の創出に影響してくると思います。

今回の事案では、前田建設工業は前田道路と組んでいわゆる垂直的なシナジーを生みたいとする一方、前田道路はNIPPOと組んで水平的シナジーを出したいとしていました。

ただ、私としては、ある会社とどこかの会社が連携したとしても、そこまで簡単にシナジーを生めるはずがない、と断言したいです。シナジーを生めるかどうかは、そこに関わる経営者、たとえば統合する側とされる側の経営者に、シナジーを生むだけの能力があるかどうかによって結果が変わってくるものだと思います。企業同士が実際に統合してみて、どうすればよいかを検討し、努力してみないと結果はわからないでしょう。統合すれば何の努力もせずにシナジーが生まれるという発想には賛同しませんし、そんなに甘いものではないと思います。ですから、友好的であることにこしたことはありませんが、TOBの方法が敵対的かどうかということだけで、シナジーが生みやすい・生みにくいとは言えないと考えます。

私からすると、今回のTOBに対しては1つの大きな疑問があります。1967年から約60年間、歴史的に繋がりのあった会社同士なのにもかかわらず、現状での直接取引は1%しかない。本当に買収したいという気があるのなら、なぜもっと取引をしなかったのか、ということです。シナジーを生むかどうかの判断は、本来であれば、社長同士が話し合って決めるものではなく、何か一緒に仕事をするなかで見えてくるものだと思うのです。

買収の案件に関わるときに私が一番大事にするのは、その2つの会社が現在に至るまでの「ストーリー」です。ファンドの場合は別ですが、事業会社同士であれば、それぞれの会社の歴史・時間軸が重要です。たとえば、お互いに話し合いをするのであれば、「あのときこんな仕事をしたけど、こうだったじゃないですか」とか「あのときこういう提案をして実行してみたけど、成功/失敗したじゃないですか」などといったように歴史を踏まえた議論をしてはじめて、提案が友好的なものになると思うのです。

そういう意味では残念ながら、今回の事案は必然的に敵対的にならざるを得ません。もし本気で何か新しいシナジーを生みたいという気持ちを持っていたのならば、なぜそうした過程を踏むことができなかったのか、私のなかではすごく疑問です。きっと、表に出ていないような、いろいろな事情があるのだろうと推測します。

TOB成立後の両社に求められる行動

2020年2月20日、前田道路は前田建設工業による敵対的TOBを受け、特別配当案を取締役会に提出しています。こうした前田道路の防衛策と考えられる動きについてはどのように捉えられていますか。

前田道路としては、前田建設工業によるTOBの狙いを「内部留保をグループで活用すること」だと考えたのだと思います。一方、冒頭に申し上げたとおり、前田建設工業は請負業から総合インフラ事業会社にビジネスモデルを変革することが目的であったために、敵対的であったとしてもTOBを進めたのだと私は考えています。機関投資家は昨今、人材とネットワークに力点を置いて企業価値を評価しています。今回、前田建設工業は人材の育成・ネットワークの構築を自分たちで時間を掛けて一からつくるのではなく、スピーディーにやっていきたいということでTOBに踏み込んだものと思います。

したがって、特別配当という形で内部留保を株主に還元しTOBを断念させるという手段は、前田建設工業側の狙いが内部留保などの物的資源だった場合には有効かもしれませんが、ネットワークや人材といった無形資産が狙いだった場合にはあまり効果が期待できません。前田建設工業側の本当の意図がどこにあったのかによって、今回のような防衛策の実効性は変わってくると思います。前田道路としては、ある意味賭けに近いものがあったのではないでしょうか。

前田道路がとった方策に関しては、どういう考えを念頭に実施するのかという背景も含めて、株主をはじめとするステークホルダーに対してより透明性を持って説明すべきだという意見も聞かれました。

一般の株主のなかには、「特別配当を実施することが本当に企業価値の向上や会社全体の利益に結びつくのか」「買収防衛と言いながら、自分たちの経営権を維持することが目的ではないか」などの疑問を持つ方もいると思います。そこに対しては、何らかの合理的説明が必要だったのではないかと私は思います。

前田道路は監査役も含め7名の社外役員を置いており、2月20日のリリースでは7名中6名からの賛同が得られたとされています。ですが今回、より透明性のある背景の説明として、反対した方の考えを含め、議論のなかで社外役員が述べた意見について株主は聞きたかったのではないでしょうか。

今回の事案では両者に対してアクティビスト(物言う株主)からの意見があったとする報道も見られます 10。

今回の事案について、アクティビストによる影響はほとんどないと思います。双方の株式を保有していた香港の投資ファンドは中立的に動いていました。双方のリリースをみる限りは、圧力を感じて行動を変えたということはないと考えます。むしろ、建設事業の垂直的な統合が世界的に進む状況において、同ファンドが前田建設工業と前田道路との統合の可能性にいち早く目を付けたことについては、読みが鋭いな、さすがだなという印象です。

紆余曲折を経て、2020年3月13日に前田建設工業よりTOB成立の旨が発表されました。両者でシナジーを実現していくため、そして利益を生み、株主に還元していくために、今後どのような行動をとっていくべきでしょうか。

前田道路としては、前田建設工業による提案内容や事業の推進が、前田道路固有の利益や中長期の企業価値の向上に繋がるかを真剣に考え、その範囲内で極力協力していくべきでしょうね。

もしもグループにとってはプラスかもしれないが、前田道路の少数株主にとっては利益を毀損する事業でありマイナスだと判断する場合には、とりわけ独立社外取締役の方を中心として「前田道路の少数株主の利益に最大限配慮する」という行動を徹底的に取らなければ、善管注意義務違反になる可能性が出てきます。前田道路の役員の方々の振る舞いは、今後世間からも株主からも、非常に厳しくチェックされると思います。

前田建設工業としては、グループ全体の利益と、前田道路固有の企業価値が同じ方向を向いているということをいかに説得するかだと思います。自分たちの取り組みが前田道路固有の価値も向上させるという説明において努力をしなければ、目指す方向にはなかなか進まないでしょう。

今後も確実に増えていく敵対的TOB、被買収企業側が気をつけるべき点

今回、前田道路としてはコンプライアンス上の問題を抱えていたこともあり、前田建設工業の提案に対応しなければならなくなってしまいました。企業不祥事をきっかけに買収提案がなされるということは今後他社でも考えられますか。

企業不祥事をきっかけに、ガバナンスの健全化や内部統制の正常化などを理由にして買収提案がなされることはあり得るでしょう。それに対して機関投資家が賛同するということも、普通に考えられます。企業側としては、儲けに繋がるかどうかは別にして、競争の土台から外れてしまうような不祥事だけは絶対に防がなければいけないと、私もよく申し上げています。今回はそれをわかっていただくための事例でもあったかなと思います。

敵対的TOBは日本でも案件が増えてきていると思いますが、今後も加速していく流れになっていくのでしょうか。

間違いなく増えると思います。「日本株式会社」という大きな視点で考えるうえでは、敵対的TOBというものも、ある意味マーケットバリューを高めるためには必要だということです。良い意味で株主のほうを向いた経営をしていくためにも、友好的な形であれ、敵対的な形であれ、事業再編自体が、これから国内外で増えてくると思いますね。

企業統治改革の流れのなかでも、敵対的TOBは増えていくとみることができます。ここ数年の企業統治改革によって、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードの改訂など一定の効果は出ましたが、これ以上の効果を出すには、全体を動かすためのルールを整備するだけでは限界がくるのではないかと思っています。

そこで有効だと考えられるのは、個別の案件を増やしていくことです。「資本の論理や機関投資家の主張を撥ね退けた場合には、会社はこんな恥をかきます、こんな損をします」ということを示す事例が集積することで、企業は「自分たちはターゲットにならないためにももっと気をつけなきゃ」と意識するようになります。日本企業の横並び主義を利用することによって、全体の構造を変えていこうというアプローチに今後変わってくると思います。そのためには、証券会社やメガバンクも買収側に資金を拠出するでしょう。こうした「企業統治改革3.0」の時代に入ってくると、敵対的TOBという手段は、マーケット全体の資本の効率化を図るためにも、おそらく一般的に活用されるようになると思います。

いまはそうした事例が集積されていくまさに過渡期にあると言えそうですね。本日はありがとうございました。

(文:周藤 瞳美、取材・撮影・編集:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

前田道路株式会社「剰余金の配当(特別配当)並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当(特別配当) に関する基準日設定についてのお知らせ」(2020年2月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

前田道路株式会社「株式会社NIPPOと前田道路株式会社の資本業務提携に関する協議開始のお知らせ」(2020年2月27日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

前田道路株式会社「前田建設工業株式会社に対する協業検討に関する覚書締結の提案及び 「公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」の一部訂正について」(2020年3月11日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

前田建設工業株式会社「前田道路株式会社株式(証券コード:1883)に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」(2020年3月13日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

日本経済新聞「TOBめぐり対立 前田建設と前田道路、両社長に聞く」(2020年1月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

日本経済新聞「前田道路、増配で「資産価値下げ」実るか 前田建TOB対抗」(2020年2月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

前田道路株式会社「剰余金の配当(特別配当)並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当(特別配当) に関する基準日設定についてのお知らせ」(2020年2月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

日本経済新聞「前田建設、前田道路にTOB 「親子」で異例の対立」(2020年1月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

前田建設工業株式会社「前田道路株式会社株式(証券コード:1883)に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ」(2020年1月20日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

-

日本経済新聞「前田道路「シナジーない」 前田建設TOBに反対表明」(2020年1月24日、2020年5月19日最終閲覧) ↩︎

山口利昭法律事務所

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ベンチャー