組織内弁護士、9割超が在宅勤務を実施 最後の課題は「ハンコ文化」

法務部

目次

コロナ後に緊急実施された日本組織内弁護士協会による610名アンケート

弁護士資格を持ち、企業や官公庁等で勤務するインハウスロイヤーから成る任意団体「日本組織内弁護士協会」(JILA)が、新型コロナウィルス禍に伴う緊急事態宣言を受け、組織内弁護士のリモートワーク/テレワークの実施状況をアンケート調査しました。

有効回答数も610名と、法務部門を対象としたアンケートとしては大規模なものとなっています。

このアンケート結果から読み取れる在宅法務対応の課題について、以下いくつかご紹介をしたいと思います。

テレワークに親和性の高い法務という仕事

2020年4月23日付日本経済新聞の報道では、テレワーク実施率は27%にとどまるとも報道されている日本の労働環境。その一方、オフィスワーク中心の企業法務部門は、比較的テレワークに向きなのではないか、と言われていました。

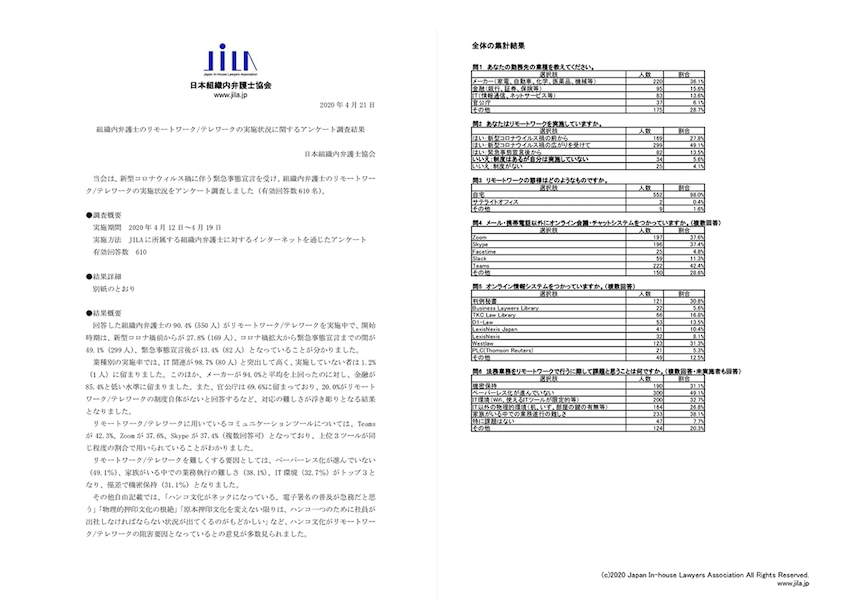

本アンケートでも、回答した組織内弁護士のうち実に90%以上が、遅くとも緊急事態宣言後にはテレワークに移行していることが明らかにされました。

しかし、法務部門が実際にテレワーク向きだったのかというと、コロナ前からテレワークを実施していたと回答したのは冒頭紹介の報道と同水準の27.8%に過ぎません。実際、事業部門との顔を合わせてのミーティング等の必要性から、子育てや介護など、家庭事情にあわせて部分的に導入されるに止まっていたと思います。

コロナ以降、政府・自治体からの在宅要請に背中を押されてようやく本格化したということが、内訳を見るとよくわかります。

法務のテレワークを支えるITサービス

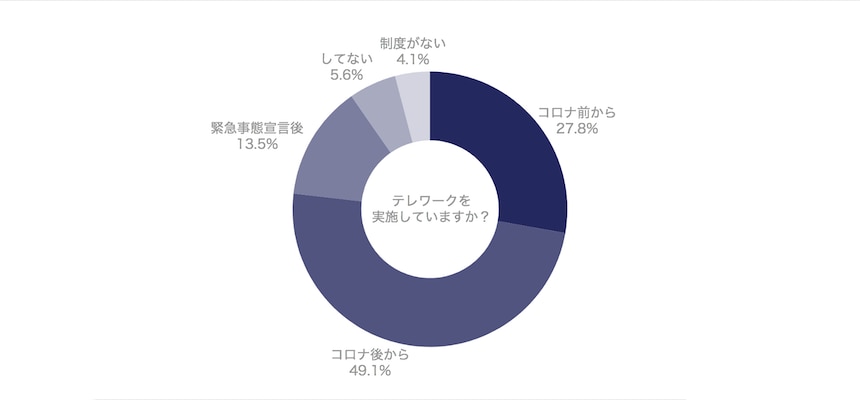

さて、そうしたコロナ後の法務のテレワークを支えているのが、オフィスから離れた場所でもコミュニケーションと情報へのアクセスを可能とするITサービス群です。

法務部門はオフィスにいてもミーティングが多い職種。そんな彼らを支えるコミュニケーションツールとして、1つのアプリケーションでチャット・少人数のビデオ会議の両方に対応できるTeamsが選択されています。

裁判手続きのIT化においてTeamsが採用されたことも、追い風になっているのかもしれません。

また、ビデオカンファレンスサービスの新興勢力Zoomの活用が進んでいるのも、特筆すべきポイントでしょう。Zoomに関しては、世界での利用が拡大するなか様々なセキュリテイリスクが発見されていますが、これを克服しながらどこまで普及が進むのか、注目したいといころです。

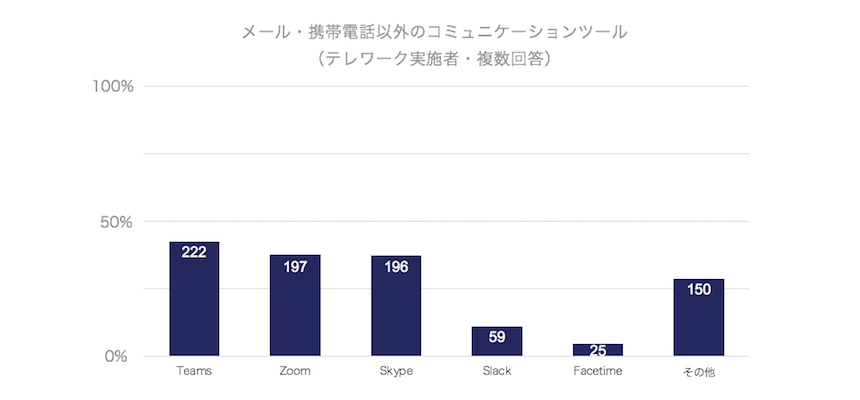

また、インハウスロイヤーに特化したアンケートらしく、法務向けのITサービスに関してもアンケートが取られています。

うれしいことに、3月にリリースしたばかりの弊社弁護士ドットコム提供「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」もランクインをしており、法務パーソンのテレワークに微力ながら寄与していることが確認できました。

法務にとっては、判例・文献情報へのアクセスは業務上欠かせないものであり、テレワークが通常化するにつれて、こうしたオンラインリーガルサービスに対するニーズはますます大きくなっていくことが想像できます。

完全在宅化へのラストワンマイルはやはり「ハンコ」「押印」業務の撲滅

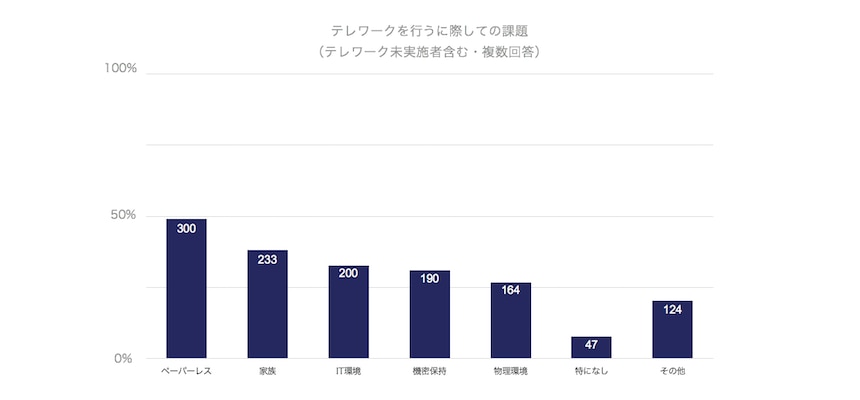

企業のビジネスリスクマネジメントを司る法務部門としても気になる質問項目が、テレワークを行うに際しての課題は何か、という質問への回答です。

当然に、機密保持がトップ課題になるのでは、と予想していたところ、それらを大きく突き放し、ペーパーレス化を進めていなかった現状に課題を感じるとした回答が約5割を占める結果となっていました。

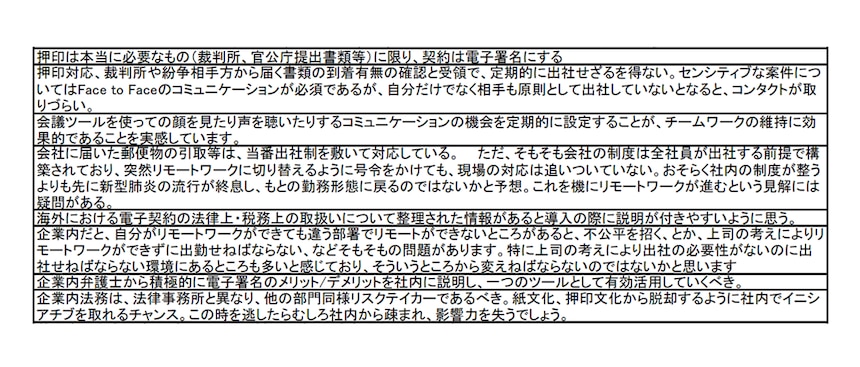

本アンケートには、回答者の自由記述欄があるのですが、そこに書かれた内容の多くが、「徹底した押印業務の見直しと電子化が必要」というコメントで占められています。

NHK等の報道でも、押印業務のために週に数回従業員を出社させることの是非が大きく取り上げられ、このような状況を生んでいる国や地方自治体の印鑑行政にも批判が集まっています。

コロナ以後の業務設計において、どのように紙資料の電子化、そして社内稟議および契約の電子化を進めていくかが、インハウスロイヤーのみならず企業法務部門にとっての課題になることは、間違いないものと言ってよいでしょう。

【アンケート】

「法務担当者のリモートワークに関するアンケート」

回答期限:2020年5月7日(木)17時