日立が挑むグローバル法務改革 生え抜きのゼネラルカウンセルは「原点回帰」を目指す

法務部

目次

日本が誇るグローバル企業、株式会社日立製作所(以下「日立」)が法務組織の大改革に挑んでいる。プロジェクトを任されたのは、日立・法務部門の生え抜き、児玉康平ゼネラルカウンセルだ。アメリカ現地法人のインハウスロイヤーとして14年間、実務の第一線を経験。自らを「浪花節のハートを持ったアメリカかぶれ」と表現する叩き上げの法務パーソンに、グローバル時代を勝ち抜くための法務戦略を聞いた。

海外出向法務パーソン第1号として

児玉さんは、法務としてどのようなキャリアを歩んできたのでしょうか。

私は1987年に入社し、法務に配属されましたが、配属後すぐに、当時の日立のグループ会社に関連する、国内の訴訟案件としては最大額の案件を担当することになったのです。私がイレギュラーだったのは、最初に「児玉くん、法律の仕事っていうのはね……」と仕事を教わった恩師が、同訴訟案件を委任していた、当時の森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)の故古曳正夫先生だったことです。企業法務人としては、かなり特殊な教育環境のなかで、訴訟対応や、いわゆる「切った張った」の債権回収などの業務をやりました。それと同時にコーポレートの法務も担当していましたので、当時のメンバーのなかでは、かなり厳しいほうの国内法務を経験したと言えると思います。

その後、渡米されます。どのようなミッションがあったのでしょうか。

1993年に渡米して、留学・研修などで2年ほど過ごしましたが、実のところ、明確なミッションはなく、視野を広げてきなさいという程度でした。ロースクールはコーネルに行き、向こうのバー(弁護士資格)をとりました。アメリカでは、基本的にバーがなければ法務の仕事はできません。アメリカで実務を見る資格を手に入れたときは、現地の人間として実務をこなして一人前になりたい、という思いが強かったですね。

帰国後すぐに、現地のヘッドクォーターのインハウスロイヤーとして「もう一度アメリカに行かせてください」と直訴しました。当時の日立には法務の人間を海外に出すという前例がなかったので、日本流に言えば、「謀反」ですね。

ただ当時、ビジネスは日本人社員がアメリカに出向してやっていましたが、誰も英語の法律用語を理解できていないという会社としての課題もありました。そこで、「必ずインハウスロイヤーが必要とされる時代が来ます」と会社を説得して、1997年3月にシリコンバレーの日立アメリカという会社に行きました。こうして私は、日立の法務部門から海外出向した初めての人間になりました。このような出向は、通常2、3年で終了することが多いのですが、私の場合は2011年に帰国するまで、気がつけば14年も経ってしまいました。

「オールジャパン」の思いとともに帰国

アメリカでの14年間を経て帰国されました。何か理由はあったのでしょうか。

私が渡米した当時、日系企業はどこへ行っても「お客様」。私も「日立のインハウスロイヤーだ」と言えば、アポなしでも最前列に入れてもらえたものです。ところが14年が経ち、日本のプレゼンスはガクンと落ちました。すると今度は、「悪いが後ろに並んでくれ」となりました。日本の地位がそこまで落ちたにもかかわらず、日本の同僚たちと会話をすると、「日立は一流だ」といまだに考えているのです。

「日本の一流、世界の二流」。私は当時、このような言い方をしました。そこにあったのは、このままでは、グローバルなビジネスシーンで日本が埋没するという危機感です。日本に帰って来たとき、私は間もなく50歳を迎えようとしていました。残り10年は、そのメッセージを伝えたかった。日立という小さな器で考えるのではなく、「オールジャパンで世界に目を向けなければ日本は埋没するぞ」というメッセージです。会社生活の半分以上をアメリカで過ごした私には、いくぶん客観的にそれを伝える資格があるのではないかと思ったのです。

日本の法務の現場に復帰して、どのようなことを感じましたか。

一言で言うと「ショック」ですね。ビジネスの前線に出て、顧客とのトラブルに対処するのは、あくまでも営業や、窓口の人。法務は「奥の院」にいて、契約書の書面審査や法律相談を受けるけれど、「交渉やトラブル対応はあなたたちでお願いします」というわけです。要するに、日本の法務が会話するのは社内クライアントだけなのです。

M&Aもそうです。M&Aの交渉の席にも法務は出ていきません。私はアメリカで「契約のDAY 1から、必ずロイヤーは横にいるものだ」と教育されました。つまり、ロイヤーの仕事の最も重要な部分に「ネゴシエイター」としての役割があるわけです。

それを日本で実践しようとしたところ、「待った」がかかります。「法務では責任が取れない」というわけです。これが、帰国1年目の私が感じた強烈なギャップであり、ショックでした。弁護士・インハウスを含めたトータルの体制を法務だと考えたとき、グローバルなビジネスシーンで、「予防法務」をできない日本の法務とアメリカの法務がぶつかり合えば、まったく勝ち目はない。そう実感しました。

日本人でありながら、黒船に乗って戻ったようなギャップを感じたと。

おっしゃるとおりです。そこで私は1年でコーポレートから出て、当時作られたばかりのインフラシステム社という社内カンパニーに移してもらいました。そこにはまだ法務組織がありませんでしたので、「自分の思い通りの法務を作らせてもらいます」と会社に伝えたのです。

インフラシステム社では、私が考える法務の形を2年半ほど実践しました。つまり、アメリカ流の法務です。法務部門のメンバーを、交渉の場にも送り出しました。多くの課題に直面しましたが、スピリットとしては徹底させました。

グローバル企業における法務組織のあり方

最近では、日本国内でも、CLO(Chief Legal Officer/最高法務責任者)やGC(General Counsel/法務責任者)に関する議論が高まっています。法務部門の地位向上の必要性も以前と変わらず指摘されています。ここで児玉さんが考える法務の形についてあらためてご説明ください。

最初に申し上げたいのは、私自身が経営者であれば、「法務の地位向上が叫ばれている。だから偉くしよう」とは考えないということです。経営者から見れば、ビジネスに貢献してくれる者以外は「ノーサンキュー」です。これは私の持論ですが、事が起こったときにディフェンスをしているだけではなく、ネゴシエイターとしてビジネスの交渉の前線に出ていかなければ、経営者としては不満だろうと思うのです。

幸いなことに、日立は大企業です。日立のなかで「これが法務だ。CLOとはこういうものだ。GCとはこういうものだ」という、1つのサクセスストーリーを作ることができれば、きっといろいろな企業に見てもらえるでしょう。それが結果的に、私が考える「オールジャパン」のためにプラスに働くのでは、と期待しています。

どのように組織改革を進めているのでしょうか。

私が考えるCLO、GC、CCO(Chief Compliance Officer/最高遵法責任者)という3つの機能を、この4月から私のチームで実践しようと考えています。日本ではまだまだ注目度の低いコンプライアンスの地位も上げていく必要があります。

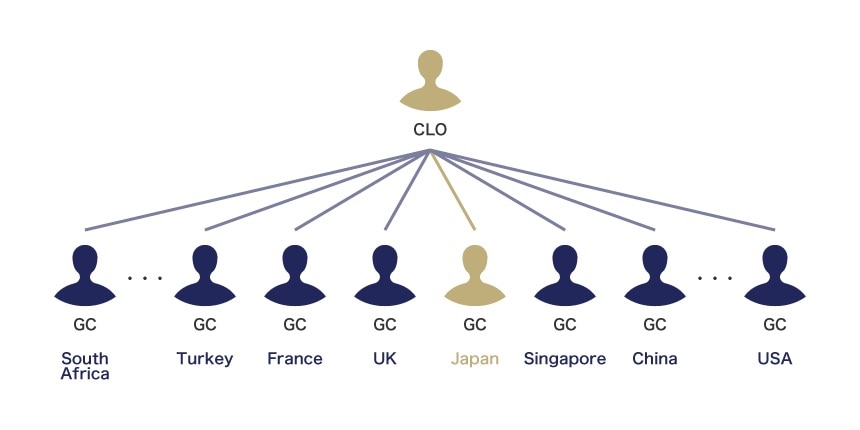

CLOの統一的な定義は、実のところアメリカにもありません。私なりにコンセプトを整理するとこのような図になります。

海外法務対応体制(グローバル統合企業の例)

基本的に、法律は国単位で存在しますので、各国の法務のトップとしてGCがいます。私は今、日立のGCという立場ですが、ヘッドクォーターでもありますから、グローバルな法務をすべて管轄するというポジションも持っています。

この2つの役割のうち、前者は「日本法務特化」で良いのです。しかし後者は、バイリンガルで、いろいろな国の人とやりとりができないといけません。そういう意味で、後者をCLOと考えましょう、というわけです。

グローバルで勝ち残るための原点回帰

法務部門の人材教育についてはどのように取り組んでいますか。

それに関して、私は2つの「原点回帰」が必要だと考えています。

たとえば、「アメリカ法に精通する国際弁護士です」という弁護士の方がいらっしゃいます。クライアントとしては、「アメリカにいる現地のロイヤーとあなたを比べたら、あなたのほうが上ですか」ということを考えます。日本人はつなぎの役割はできますが、最終的な業務は必ず現地のロイヤーの手に渡ります。アメリカにいた頃、日本のアメリカ案件に多数関与しましたが、結局のところ、実務を行っているのは私を含む現地ロイヤーでした。つまり我々は、自分たちの現地リソースを使うことができ、それで足りる。ここが基本です。

逆に言えば、アメリカ人には日本の法務はわかりません。ですから、私は日本人の部下たちに、日本の案件は、君たちにしかアサインできない。だからまず、日本法のエキスパートになってくれ、と伝えています。これが原点回帰の1つ目です。

そのようなドラスティックなアプローチを採れば、摩擦が生じることも予想されます。

おっしゃるとおりです。しかし、グローバルな時代になれば間違いなく、日本の法務は数多くのグローバル拠点のなかの“one of them”になります。ヘッドクォーター業務はCLOが務めることになるから今は私がやる。君たちは、日本のGCを目指してくれ。日本のGCを目指すのになぜインド法の知識が必要なんだ? この発想です。ここが出発点になります。

日本の法務部は国内特化の形にして、国内の教育をやり直そうとしています。ターゲットは、ネゴシエイターになることです。そのためには、頭のなかにすべての知識を詰め込んで、口頭で切った張ったの契約交渉のやりとりができなければなりません。

そこにたどり着くために何をやるか。原点に立ち返り、契約書を徹底的に勉強することです。私が約20年ぶりに国内法務を見たときに、皆のやり方は、中途半端で甘いと思いました。リスクを回避する筆入れができるだけで、リスクをとるためのアイデアが出てこないんです。ですから、これをもう一度徹底させようと思います。

国内の契約に精通することが、2つ目の原点回帰というわけですね。

そのとおりです。基本的にM&A以外は、日本人はしばらく海外案件には手を出しません。裁判管轄が違うときは、私がその国のロイヤーにアサインします。もちろん、その下に日本人をつけて勉強はさせます。GCの次のポジションはCLOであり、将来のCLOになる可能性もあるわけですから。

交渉の場に臨むために、ビジネスへの理解も含めて徹底的に教育していくと。

契約分野は、もう始めているのですが、ネゴシエイターの教育には、まだ着手できていません。契約を徹底的に勉強せずに、ネゴシエーションだけをやっても、ただの会話術になってしまいますので。到達すべき点は、日本語で日本法のネゴシエイターを作り上げることです。

近年、アメリカ人ロイヤーが日本企業の法務部門のトップを務めるケースが見られます。

CLOのポジションを念頭に置くと、アメリカ人のロイヤーのほうがやりやすいことは間違いないのです。グローバルにコミュニケーションできますし、ヨーロッパとも法律的な接点は多い。私自身は、日本人はGCにはなれてもCLOにはなれないのではないかと危惧しています。そう遠くない時期に、ほとんどのポストがアメリカ人ロイヤーによって占められるという時代が来るかもしれません。

その傾向は、アメリカに軸足がある私にとっては優位です。ですが、「オールジャパン」で考えたときはどうでしょうか。そのアメリカ人ロイヤーにとって大切なことは、「会社の将来」でしょうか。もし彼らが、3年から5年で高額な報酬を稼ぎ、次の会社に動けば良いというジョブホッピングの発想で仕事をしているならば、彼らは日本企業の体制には馴染まないでしょう。

なおかつ、彼らは日本法を知りません。日本法を知っていれば、日本人に対して日本法務の教育も、スーパーバイズもできます。しかし彼らにはできないのです。M&AなどのCEOの目につくような仕事はできますが、実のところGCの仕事の9割は、CEOに報告しないデイリーワークです。これは海外の方ではできません。

経営者に「使いたい」と思わせる法務部隊を

経営者と法務機能をいかにつなぐか。この課題に対してはどのようなアプローチを採りますか。

2つあります。GCになった2018年、私は自分の部下に「必ず地位を高めるから付いて来い」と宣言しました。「そのかわり、ドラスティックなことをやるよ」とも伝えました。

「地位を高める」という言い方をした手前、CEOから来たアサインメントに適した人材がいなければ、自分で引き受けるということは心がけました。法務としてできること、個人としてできること、両者はまったく別次元です。私個人ができることを組織としてできるようにしていく。経営層に、「法務がすごく役に立つようになった」と言ってもらえるようにする。これが私の仕事です。

ですから最初は、通常はGCがタッチしないような案件もハンズオンでやりました。たとえば、スイスのABB社の買収 1 です。これはデイリーの交渉にも行き、切った張ったをやりました。まずはそこで経営層に認めてもらう。これが1つです。

では、もう1つは何でしょうか。

その一方で、経営者の視点で考えて、どんな法務だったら役に立つと思うか、とも考えます。たとえば、「奥の院」で紛争や裁判の手当てをしてもらうことも助かるかもしれないな。しかし、ビジネスを有利に進めてほしいというときには、法務のネゴシエイターがほしいな、といったことです。

ネゴシエイターを作って経営層に「法務の大切さをわかってくれ」というのでは足らないのです。経営層が使いたくなる法務部隊を作る、ということをやりながら、現実の案件に対しては、仮に私が担当として対応したとしても、経営層が「法務」を評価できるような結論に持っていく。これが2つ目です。

経営層に使ってもらえる法務ができ上がっていけば、個人で担当する案件をメンバーに渡せるようになりますね。私が個人としてやるべき仕事は今後、どんどん少なくなっていくことを期待しています。なかなか苦しいですが、これを乗り切れば、経営層が「法務はビジネスに使える」と思ってくれると信じています。

グローバル時代における法務キャリアの作り方

これからCLOやGCを目指そうという法務パーソンへアドバイスをお願いします。

「人に負けない、腕一本でやっていけるエクスパティーズ(専門技術)を身につけろ」。これが今、私が自分の部下に言っていることです。生半可な知識は法務の世界では通用しません。「この仕事はこの人に任せたい」と思えるかどうかが大切なのです。そのために「誰よりも自分がこの分野に精通している」というエクスパティーズを手に入れること。それを徐々にエクスパンド(拡大)して、エクスパンドした領域が、企業が直面する法律を一通りカバーできていると理想的ですね。

こうした考えを持って10件やれば10の分野のプロになれます。GCになるには、軽く数百の案件はやるわけですから。手を抜かず、ずっと努力を続けたら、それなりのポジションが必ず向こうからやってきます。

次のステップは「人に教える」能力です。法務という仕事の性格なんでしょうか。この能力に欠ける人が大変多い。しかしこれでは、プレーヤーにはなれてもマネージャーにはなれません。後進の育成をぜひ心がけてほしいと思います。この2つの能力が身につけば、GCへの途が見えてきます。

さらにこれらの能力を海外にも広げて、世界中のロイヤーと法律論を戦わせてもリスペクトされるだけの能力、素養を身につけた者には、CLOのポジションが見えてきます。

グローバルな視点ではいかがでしょうか。

最近は、外国人がトップを務める日本企業が増えてきましたね。トップがアメリカ人であれば、英語でコミュニケーションができないGCはいらない、と言われるでしょう。中途半端なグローバル知識だけでは通用しない時代が、もうそこまで来ています。それに気づかない人があまりに多いと、日本企業の法務のトップはアメリカ人ロイヤーに席巻されるでしょう。この現象が間違いなく進んでいくと私は考えています。

CLOとGCのポストを明確に分離することが、1つの緩衝材としての機能を持つわけですね。

今は、私の一人二役ですが、別人でも構わないのです。CLOについては日本人がやる必然性はないかもしれない。しかし、日本のGCは日本人のトップがやるんだ、ということを明確にしたいですね。今、その信念を持って、日立の法務を制度改革しようとしています。

どれくらいの時間が必要とみていますか。

3年……、ちょっとアンビシャスすぎるかな。でも、私がまだ在任している間に、もう一度、「こういう法務になりました」とBUSINESS LAWYERSさんにお話しできるくらいには持っていきたいですね。成功例を作らないと、オールジャパンの法務がおかしくなると思うんです。あとは競争ですね。アメリカ人ロイヤーが席巻するスピードと、日立の法務ができ上がるスピード、どちらが早いかの勝負になるでしょう。

(写真:弘田充、取材・文:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

株式会社日立製作所プレスリリース「日立がABB社のパワーグリッド事業を買収し、エネルギーソリューション事業を強化」(2018年12月17日) ↩︎