インハウスロイヤー経験を活かした新しい「顧問契約サービス」の形 弁護士が企業のなかで感じた課題から生まれた「More Than Lawyers」

法務部

日々刻々と変化するビジネス環境を生き抜くためには、業界や競合他社の動向を踏まえたうえで戦略的に法規制と向き合うノウハウが必要だ。そのため昨今、企業における法務機能のあり方に注目が集まるとともに、法務部と弁護士との関わり方も変化が求められている。

そうしたなか、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の若手弁護士が、企業の法務部での勤務経験を持つ弁護士による新たな顧問契約サービス「More Than Lawyers」を開始した。本稿では、企業の法務部が抱える課題や実情を踏まえ、同サービスの概要やメリットについて三浦 悠佑弁護士、藤原 理弁護士、森田 樹理加弁護士に聞いた。

法律事務所と企業法務部、2つの経験を持つ強み

まずは先生方のバックグラウンドについて伺えますか。

三浦弁護士:

企業法務を主に扱う事務所に7年ほど在籍した後、当事務所に移ってきました。それから3年間は日本郵船にフルタイムで出向し、コンプライアンス全般を担当しました。

出向で来た者に対しても弁護士扱い・お客様扱いはしないことが同社の方針でした。初日に「今日限り、あなたのことを“先生”とは呼びません」と上長に言われたことを覚えています。これは決してリスペクトしないという意味ではなく、チームの一員として仕事に取り組んで欲しいという意味です。特にコンプライアンスは会社の文化を変える仕事ですから、会社の文化に深く入り込んで行く必要があります。“先生”という裃を脱いだことで、ぐっと心理的な距離が縮まりました。

時には衝突することもありましたが、近い距離で仕事をしているからこそ、正しい衝突をして、真剣に議論ができる関係ができましたね。その時の経験と法務パーソンとして得られた知見は「元インハウスロイヤーが伝授!法務部門が事業部門の信頼を得る技術」でも詳しくお話をしています。

藤原弁護士:

私は当事務所に移籍してからクールジャパン機構(株式会社海外需要開拓支援機構)へ出向し、コンプライアンス体制の構築や投資条件の検討や交渉などの業務を3年ほど担当しました。

立ち上げの時期で、他に法務の担当者がいない中での勤務でしたが、経営陣も含め、投資、広報、人事など、各部門に対してどのように情報が共有され、意思決定が行われていくかなど、会社の仕組みが構築されていくプロセスを理解できたことは非常に有意義でした。

弁護士として企業の方にアドバイスを行う際、「法律はこうだけど、実務的にはこういう対応を行うケースが多いですね」といった、より現場のニーズに近い助言ができるようになったと思います。

森田弁護士:

私は学生時代に薬学部で薬剤師資格を取得後、ロースクールに入学するという少し変わったキャリアを歩んできました。その後は、米国留学を経て、武田薬品工業株式会社に入社し、経営企画部門でコーポレートガバナンスや子会社管理などを担当しました。執行役会議の事務局運営や経営陣へのプレゼンの機会もあったので、経営陣の考え方や、意思決定の機会も目の当たりにしてきました。

なぜ、企業から事務所に移る選択をされたのでしょうか。

森田弁護士:

企業内でさまざまな知識が身につき、もう少し会社でビジネスをやっても面白いなとは思っていたのですが、自分の軸にしようとする弁護士としての専門性が薄れていく感覚があったので、一度飛び出さなければならないと考えたのです。弁護士事務所での勤務経験がないことをネガティブにとらえる事務所もありましたが、当事務所はウェルカムでした。企業経験をプラスに捉える傾向があると思います。

三浦弁護士:

弁護士事務所とインハウスロイヤーとでは、体得するスキルやノウハウがまったく違います。私はその両方を経験することで、「法務」という仕事を新たな視点で考え直すことができました。当事務所は、かなりの数の弁護士が企業勤務経験を持っており、そうした仲間とお互いの経験を持ち寄ることで、さらにお客様に貢献できるサービスを創れるのではないかと考えたのです。

情報のまとめ方とコミュニケーションに課題あり

企業での勤務経験があるからこそ見えてきた課題はありますか。

三浦弁護士:

たとえば、企業では、複雑なこともコンパクトにまとめることが求められます。端的でなければ忙しい経営者に伝わらないからです。これに対して、法律家は長文であっても、文章で物事を網羅的に説明することに価値を認める傾向があると感じます。このバランスを取るのが非常に難しいのですが、「難しいことを難しく書くなんて誰でもできる。専門家のすごいところは、難しいことを簡単に説明することだ」という当時の上司の言葉にもあるように、弁護士の一番の腕の見せ所はここにあるのだと思います。

外部の弁護士が書いた長文のリーガルオピニオンを社内説明用にまとめ直す仕事をしていた時です。完成したまとめ資料を見たときに、ふと「自分が外部の弁護士だったら、最初からクライアントに対してこの形で渡せるよな」と思ったのです。そうしたら、企業の担当者はまとめ資料の作成のために残業することなく、すぐに飲みに行けるでしょう。これは価値がありますよね(笑)。

企業での勤務経験からそれまでの自身の仕事を見直した時、クライアントの求めるものに対して、もっと気遣いや気配りできたはずだと反省しました。しかし、弁護士になってから、そうした訓練を受ける機会が無かったこともまた事実です。

藤原弁護士:

私も同様のことを考えています。企業での勤務を始めた当初「藤原さんの資料は正確なのかもしれないけど、経営陣がジャッジをするために読むには時間がかかりすぎる」と言われてしまったことがあります。正確性とわかり易さはトレードオフで、どちらを重視すべきかは、場面やニーズによって変化すると思います。

森田弁護士:

私はその裏返しで、企業から法律事務所に移り、文章の長さにカルチャーショックを受けました。特に衝撃を受けたのは、デューデリジェンスのレポートです。経営企画部門にいたときは、法務や財務などさまざまな観点からデューデリジェンスを行った結果、そのうち一番大切な情報のみがサマリーとして上がってきていました。今の事務所に入って「あのサマリーの原型はこれだったのか……!」と感じましたね(笑)。おそらく各担当部門の方々が苦労してまとめてくださっていたのだと思います。

弁護士の方と企業の中では大切にする価値のギャップがあるのですね。他に課題はありますか。

藤原弁護士:

クライアントの中には、外部の弁護士の使い方に慣れていない方も結構いらっしゃいます。たとえば、メールで「契約書をレビューしてください。」とだけ依頼されても、その取引を行おうと考えるに至った背景やクライアントにおけるその取引の重要性、クライアントにとってその契約相手がどれだけ重要か、クライアントのご希望といった事情がわからないと、どうしてもリスクを指摘し、保守的な修正案を提示するだけの、ニーズに合わないコメントになってしまいます。背景等がわかれば、リスクの度合い等を適正に把握でき、クライアントの目的に適ったアドバイスが可能となります。

森田弁護士:

最近は企業内で法務を専門とされる方も増えていますし、伝統的な企業では長年にわたるノウハウが蓄積されていて、弁護士ではなくても法制度に詳しい人は多いです。そのような状況で企業側が外部の弁護士に求めることは、法制度に対して白か黒か、というアドバイスではなく、他社の案件を手掛けた経験を通したアウトプットなのだと思います。

三浦弁護士:

弁護士目線からは、法律の深い理解は当然として、案件の内容、その案件の社内での位置づけ、企業風土までわかっていないと、「刺さる」アウトプットはできません。こういった知識やノウハウはいわゆる経験によってのみ会得される「経験知」であり、本を読んで会得できるものではありません。

他方で、企業法務部目線からは、弁護士の意見を上手く引き出すことが必要です。たとえば、重要案件でグレーゾーンの判断をしなければならないときであっても、「あなたの意見だけでは決めないので、イエスかノーで言ってください」と異なる事務所の3名の弁護士に伝え、3人のうち、2人がOKだったら進める、2人がノーだったら止めると工夫をすると上手くホンネを引き出せることがあります。

弁護士の意見を聞き出す技術も必要なのですね。

三浦弁護士:

企業の方から聞かれたことに正しく答えることが我々弁護士の基本的な仕事です。しかし、私たちのチームは、それは企業法務弁護士としてのスタートラインに過ぎないと捉えています。私たちの仕事は、クライアントのビジネスに貢献することです。「リスクがあります」という紋切り型の成果物を納品するのではなく、会社のビジョンに則って、一見難しいと思う事柄でも「本当にできないのか?」「どうすればできるのか?」についてとことんまで悩み抜くこと、クライアントと一緒に知恵を出し合うことを目指しています。

企業勤務の弁護士が感じる「共通のギャップ」が生んだ新しいサービス

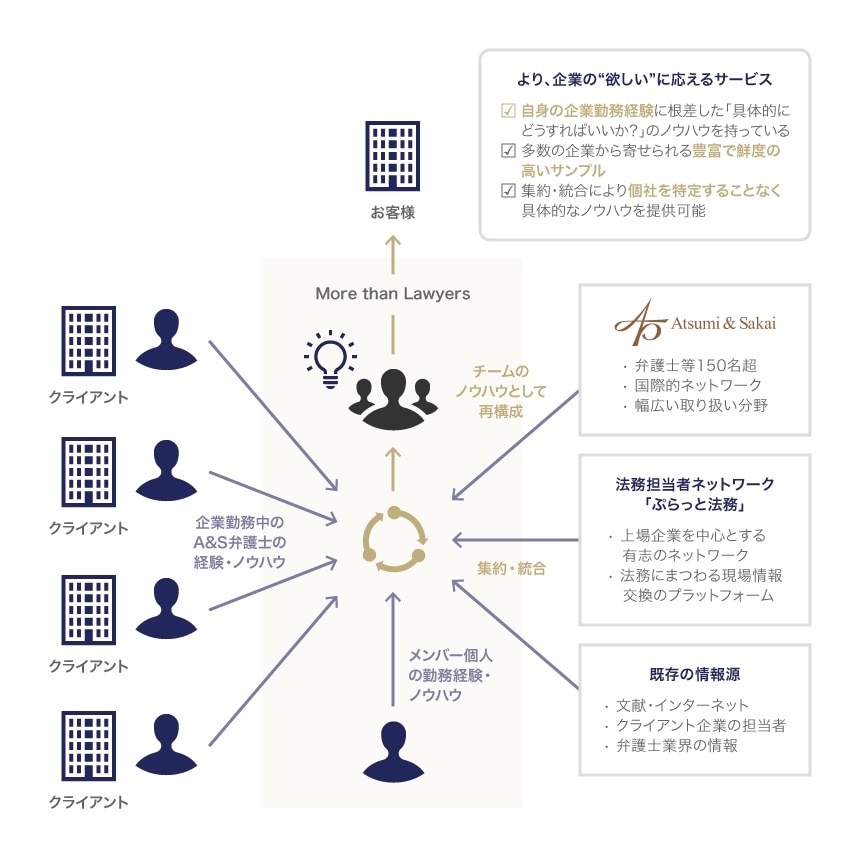

今回、先生方がリリースした企業勤務経験弁護士による顧問契約サービス「More Than Lawyers」とはどういうサービスなのでしょうか。

三浦弁護士:

一言で言うと、通常の法律サービスに加えて、私たちの経験知やノウハウをクライアントの皆さんに提供するサービスです。弊所の規模を活かして企業勤務経験のある多数の弁護士の中に蓄積した膨大な経験知やノウハウを集約・統合して提供することに大きな特徴があります。個別のクライアントのノウハウはお話しできませんが、集約・統合して一般化することで、クライアントの皆さんに提供することができるのです。

藤原弁護士:

このサービスによって、法律家としての意見はもちろんのこと、実務上の悩み、相場観、対応方法についても共有し、時には一緒に議論させていただくことで、経営判断等の業務上の様々な判断に、より実効的にお役に立つことができればよいと考えています。より実務的なアドバイスができること、それがこのサービスの特徴です。

森田弁護士:

先ほどお話したとおり、個々の弁護士が企業に勤務してみて感じる課題やギャップは共通した物が多いです。こうした共通の課題は今まで弁護士同士でもあまり共有されていなかったので、企業の方に伝えることは有益だと思います。これまで弁護士が個人として持っていた情報をまとめ、価値あるものとして提供していくことは、今回のサービスでできる面白い取り組みだと思います。

具体的に、現段階ではどのようなノウハウが集約されていますか。

三浦弁護士:

先ほどご紹介した刺さる報告書の書き方や、弁護士の使い方といったノウハウはかなり蓄積しています。私たちが作成した報告書が「そのままの形で」取締役会報告資料として使われたという話も聞かれるようになってきました。その他、わかりやすいところでいうと、最近は民法改正対応など社内研修のノウハウは共有されてきましたね。

森田弁護士:

同じ法律の社内研修であっても、対象によって内容は変わってきます。反応の良いポイントなどをシェアできることもご提供できる価値だと思います。

藤原弁護士:

様々な業界における実務上の取り扱いに関する情報についても蓄積を始めています。同じ法律問題でも業界によって対応の仕方が変わることはままありますので。

このサービスをどのような方に使っていただきたいですか。

藤原弁護士:

法務業務に関する情報収集や意思決定を効率良く行いたい企業、または、多様な他社事例を持った相談相手が欲しいという経営者の方のお役に立てると考えています。上手に活用いただければ、弁護士に無駄な作業をさせることも減りますので、費用面でもメリットが生じると思います。

森田弁護士:

このサービスのコンセプトは、インハウスと外部弁護士の両方の感覚を持って新しい価値を提供することです。インハウスロイヤーや法務機能のあり方は、さまざまなところで議論が見られますが、私たちはそのヒントになるようなサポートをしていきたいと思います。

三浦弁護士:

「弁護士や法務をもっと使いこなしたい」と考えている会社には興味を持っていただけると確信しています。日本の経営者にとって、法務は遠い存在です。これは、先ほどお話ししたような様々なギャップによって、法務の創り出す知識やノウハウが、企業や社会のダイナミックな知識創造プロセスにうまく乗っていなかったからではないでしょうか。一企業の努力でこのギャップを埋めることは大変な労力がかかりますが、私たちはいち早く「弁護士や法務を使いこなす」企業になるためのお手伝いができると思います。

(文:周藤 瞳美、取材・写真:BUSINESS LAWYERS 編集部)

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 訴訟・争訟

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業