海外駐在コンサルタントの目線・拠点人事の実情と課題 Global HR Journey ~ 日本企業のグローバル人事を考える

人事労務

目次

グループガバナンスの議論は、比較的本社目線でグローバル経営の舵取りに焦点があてられることが多いが、本社として海外に広がった拠点をどこまで把握しきれているのかは不透明な場合が多く、国や地域によって透明度も変わってくるだろう。

筆者が駐在する東南アジアは、歴史的に日系企業の進出が早く、経営の現地化(日本人による経営からの移転)を本社の号令で検討する企業が多くみられる。だが、なかなか現地化が進まない(特に人事の文脈では、経営者人材が育たない等)との声をよく聴くことがあるが、その背景に拠点運営独特の制約や課題が絡んでいることが多い。

本稿では、そうした拠点運営にまつわる人事マネジメントの制約や課題を、筆者が駐在するインドネシアを事例として、ご紹介したい。

インドネシアの基本情報

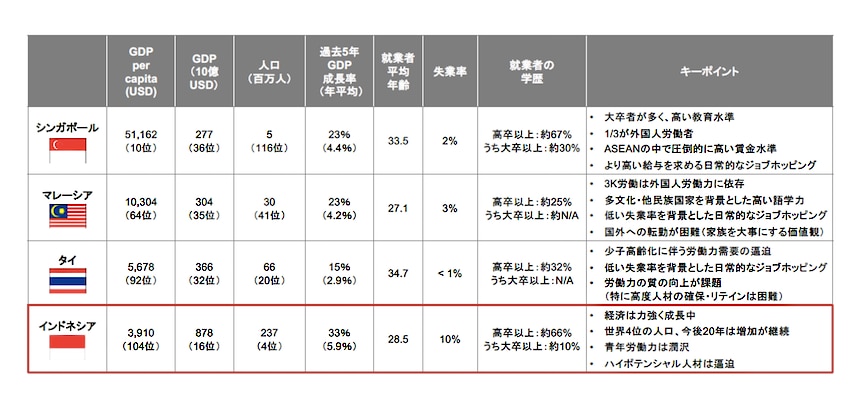

インドネシアは、中国・インド・アメリカに次ぐ、世界第4位の人口を擁し、巨大な人口が経済をけん引し、年平均5%以上の経済成長率を誇っている。日本を含め、海外からの直接投資は、平均伸び率が年11%(2012年~2017年)と順調に拡大しており、経済成長を順調に後押ししている。

図表1:インドネシアの経済指標

GDP関連の数値はIMF2012年に基づきデロイト作成

巨大な消費市場を持つ新興国としての顔以外に、日本ではあまり知られていなインドネシアのもう一つの顔としてベンチャー企業の勃興があげられる。スタートアップ熱の高いことが、ユニコーン企業(評価額が10億ドル以上の未上場のスタートアップ企業)のリストに、インドネシア発のベンチャー企業が4社(eコマースやライドシェア等、中国・アメリカに次ぐ規模)が名前を並べていることからも分かる(図表2_日本は1社のみ(2018年時点))。ベンチャーを中心とするテクノロジーやサービス産業の発展が、従来の経済成長にはなかった可能性をもたらしているといえるだろう。

図表2:インドネシアのユニコーン企業一覧 2018年

※2018年2月時点での評価額

このような経済成長著しい新興国では、日本の成熟市場では考えにくい課題に直面するケースが多くみられる。

インドネシアにおける人事マネジメントの課題

「聖域化」を認める労働法

拠点運営において、人事は、現地のプラクティスを尊重することが良しとされるケースが多い。現地の法規制や慣習が処遇・労務・従業員のエンゲージメントに色濃く反映されているからだ。

インドネシアがユニークなのは、こうした現地人材による人事管理を労働法(第46条)が裏打ちしていることだ。労働法第46条は、「外国人労働者は、人事業務を担当する役職および、或いは特定の役職に就くことは禁じられる」と人事権の外国人への帰属を規制している。運用上は、人事部長等、人事機能の責任者に現地人材を置き、採用・配置・評価・報酬等の重要な意思決定を日本人役員も参画する取締役会により決定することで、ガバナンスを保証することが多い。だが、日本人役員が全ての人事権の行使に細部にわたり、介在することは実際上難しく、人事に関する判断は劣後あるいはブラックボックス化しやすい(※人事業務支援を名目とした本社からの人材派遣は、労働法の性格上、表立っては難しいと各社解釈し、異なる名目での人事専門家の派遣を行って支援している企業も見られる)。

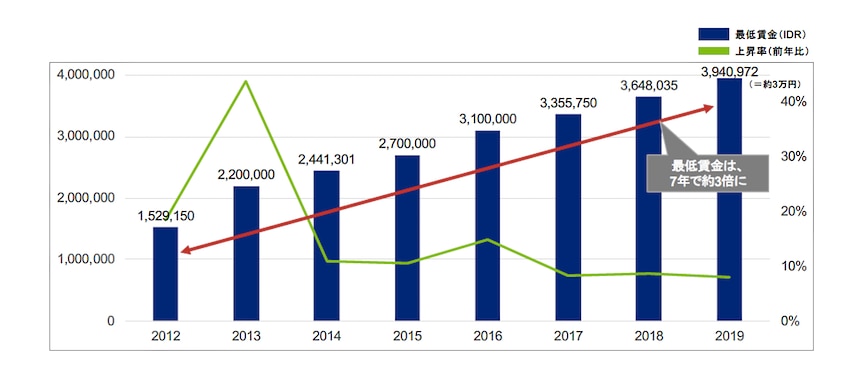

毎年大幅に上昇しつづける賃金

東南アジア諸国全般に当てはまることだが、インドネシアはとりわけ目を見張る上昇率で賃金が伸びている国として知られている。図表3のとおり、最低賃金は毎年上昇し、雇用市場が過熱しているジャカルタ特別州における工業地域では、7年で3倍の上昇をマークしている。

詳細は割愛するが、各地方自治体によって制定される毎年の最低賃金は、産業・地域労働組合の声を反映したものであり、成長率を上回る水準で賃金が上昇している。各企業は、毎年の最低賃金を踏まえ、自社の賃金水準を見直すものの、あまりに高い上昇率ゆえ、結果、ほぼ全従業員の賃金が同様あるいは近似した水準で毎年見直されており、人件費の大幅な上昇が企業の生産性に著しいインパクトを与えている。

図表3:ジャカルタ特別州における最低賃金の推移

出所:インドネシア統計局のデータを元にデロイトにて作成 (為替レート:2018/12時点)

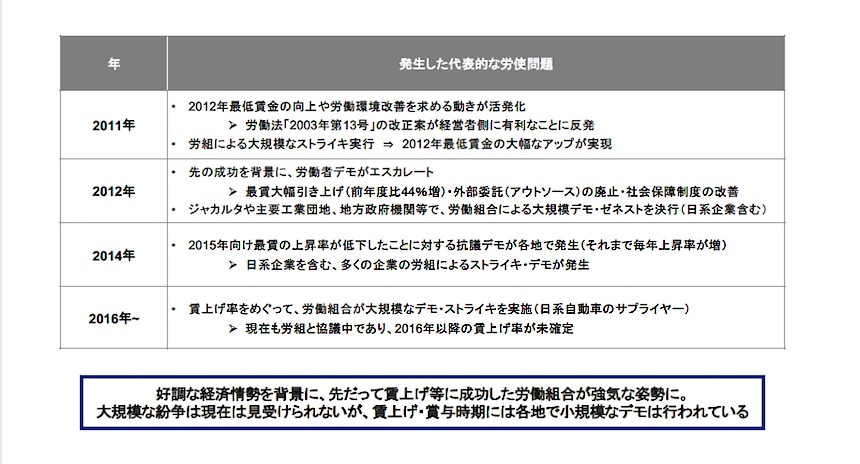

高度な判断を求められる労使問題

労使問題は、インドネシアでの人事を考える際に避けては通れないテーマだ。図表4の近年の製造業に関する労使問題からわかるように、賃金・条件の改善を求めてストライキを起こすのは珍しいことではなく、最悪のケースでは外部団体との連携によるデモ等の政治運動へのエスカレーションも考え得る。

時の政権の労働者保護政策にも左右されるものの、拠点人事のミッションのひとつとして、労使問題の舵取りは大きな位置を占める。労使問題が政治化する中で、企業ブランドを守るためにも、本社・拠点経営者には、拠点人事からの正確な情報に基づく状況判断が求められる。

図表4:労使問題の経緯

グローバル人事への示唆

インドネシアのような人事をめぐる特殊性は、多かれ少なかれ、どの拠点においても見られるだろう。人事マネジメントは、このような各国の法規制、動向、慣習を踏まえて行うことが基本だが、一方、グローバル本社の考える戦略からの逸脱は避けなければならない。グローバル人事として同じ方向性を向いているのか、現地任せになっていないのか、適宜モニタリングすることが必要だろう。

そのうえで、海外に駐在し、拠点の人事マネジメントを支援している筆者としては、グローバル本社として留意すべきポイントは下記の通りと考える。

本社・拠点の権限・判断事項を明確にする

- 現地主導で行われた決定が、時に重要なビジネスインパクトをもたらすケースが見られる。人事でいえば、報酬や退職給付制度に顕著にみられるだろう。実際に筆者が耳にしたものでは、新興国の給与水準が永劫に上がっていく前提で作られていると、時に人件費の倍増、莫大な退職給付債務の発生等、拠点の運営自体を左右しかねない事態に帰結し、グローバル本社やリージョン統括に報告があがった時点では導入目前だったケースがある

- 重要な報告や意思決定事項を明確にするだけでなく、人事の決定がもたらすインパクトの精査が必要と考える

情報をデータ化し、インテリジェンスを高める

- 3-1のような事態が起きてしまうのも、ひとえに本社からは拠点の状況が見えないという背景がある。情報提供を依頼したとしても、ビジネスに対する示唆が読み取り難いケースがまま見られる

- グローバル本社として押さえておきたい情報やデータ(例えば、優秀人材のデーターベース)を一元的に定義し、地域統括・拠点人事を巻き込んでグループ全体のインテリジェンスを高めるのも手だ

おわりに

インドネシアを例に、海外拠点における人事マネジメントの課題と、グローバル本社として留意すべきポイントをまとめた。国や地域の法規制や慣習に基づく拠点運営が、本社からは容易に見えにくいケースが多々あるだろう。ポイントとして述べたようにテクニカルに仕組み・制度・システムを導入して、拠点の人事マネジメントの状況を可視化する方法は考えられるが、アナログにコミュニケーションの総量を増やしていくことが、グローバル人事の向かう方向性の連携・共感を呼び、グローバル戦略の実行力を高めるには不可欠だろう。