富士通が考えるAI倫理とコミットメントのつくり方

第3回 チームワークでAIコミットメントを会社の芯に浸透させる

IT・情報セキュリティ

目次

AI技術の利活用が広がりを見せるなか、いち早く独自のAI倫理原則、「富士通グループAIコミットメント」1 を策定した富士通。連載最終回となる今回は、対外発表と連動した社内広報の舞台裏と、全社に意識浸透を図るための仕掛けを取り上げ、タスクフォースのメンバーとともにプロジェクトを通して浮き彫りになった「新しい時代の法務」の形を考えます。

- 荒堀淳一氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 デジタルテクノロジー推進法務室 室長、前ワシントンDC事務所長)

- 山本隆彦氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 知財戦略統括部 シニアエキスパート)

- 土屋哲氏(富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 シニアディレクター)

- 中田恒夫氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 シニアプロフェッショナル、前欧州富士通研究所長)

- 中尾悠里氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 トラステッドAIプロジェクト)

お客様の「AIへの不安感」を解きほぐすツール

「富士通グループAIコミットメント」に対して、どういった効果を期待していますか。

土屋氏:

ビジネス側としては、間接的な効果を期待しています。それは、一般の方と技術者の両方に納得してもらえるようなコミットメントを作るという課題の裏返しでもあります 2。これまでお客様と最初にコンタクトする場面で、「AIは何となく不安」「AIは怖い」との反応も時々ありました。今回のコミットメントは、そういった不安感を解きほぐすツールだと考えています。

対顧客という点で言うと、今回のコミットメントはAIを使って積極的に事業を推進していきたい企業はもとより、不安感を持たれている企業に向けたメッセージでもあるわけですね。

荒堀氏:

「AIを使って業務革新をしたい」というお客様の意向は日に日に高まっていますが、当然、不安を抱えていらっしゃることもありますよね。

土屋氏:

そうですね。お客様には「企業内で抱えている課題を、AIはどう解決してくれるのか?」とストレートに質問を投げかける方もいれば、まだAIに対して漠然とした不安を持っている方もいます。AIは社会を良くするポジティブな技術であり、当社は会社としてそれを実現していく、という強いメッセージを伝えていきたいです。

山本氏:

私自身は、AIだからこそ、ブランディングの視点も踏まえたメッセージを出すべきではないかと思っています。車や携帯電話などのハードウェアであれば、すぐに性能が分かりますよね。しかし、当社の「FUJITSU Human Centric AI Zinrai(ジンライ)」のように、AIはシステムですから、「これがAIです」と指し示すことはできません。企業発のコミットメントが世の中のためになる、あるいは、AIが安全・安心なものであるという具体的なイメージを構築していけば、当社の製品・サービスのブランド力も上がっていくのではないでしょうか。

コミットメントをお客様だけでなく社内にも広報する

顧客にAIについて説明していくには、社内にコミットメントの芯の部分を浸透させる必要があると思います。この点について、どのような取り組みをされていますか。

土屋氏:

対外発表に合わせて、社長から「このコミットメントを、社員は全員必ず見てください」と社内メッセージを出してもらう形をとりました。現在は、プレスリリースや社長メッセージを見た他の部門から内容についての問い合わせを受けるので、それに対応しながら社内へ浸透を図っている状況です。

社内では具体的にどんな声が上がったのでしょうか。

荒堀氏:

社内向けのホームページにも、英語でプレスリリースや社長メッセージをアップしたところ、世界中の社員からたくさんのコメントが届きました。

中田氏:

海外、特に欧州の社員から「良いものを作ってくれた」「こういうものがあると助かるんだ」というようなメッセージが寄せられました。

やはり会社としてメッセージを出すと、顧客に示しながら説明できるので、欧州の社員にもメリットがあるようです。こちらとしても、コミットメントをどんどん活用してほしいという感じですね。

Eラーニングの活用で社員にAI倫理を浸透させる

社長メッセージのほかに、考えている社員への情報発信などがあれば教えてください。

土屋氏:

社員に向けて、コミットメントを活用するためにさまざまなドキュメントの整備も進めています。

荒堀氏:

お客様から営業部門に問い合わせが入った段階で、はじめて資料を作り始めると時間がかかりますから、ぜひこのコミットメントを活用してもらいたいと思っています。

具体的には、法務部門では、契約などに関するガイドラインをたくさん作っています。正直ガイドラインを見るだけだと、どういう風に使えば良いかが分からないじゃないですか。ですから「プライバシーを侵害するような使い方はやめてください」「差別を助長するような品質のものは認められません」といった分かりやすい資料を別途作成して、社員に気付きを得てもらうという活動をしています。コミットメントについても、同様の取り組みを実施していきたいです。

あとは、AI倫理に関するEラーニングの企画をやりたいですね。当社では、コンプライアンスやプライバシー、セキュリティーなど、いろいろなテーマのEラーニングの教材を、法務部門が企画・配信しています。

土屋氏:

すべての社員が知らなければならない事柄は、だいたいEラーニング化されています。今あるEラーニングのラインナップに、AI倫理を加えていくようなイメージですよね。

荒堀氏:

当社は社風としてその辺が敏感でして、Eラーニングで社員に浸透させる仕組みが出来上がっています。AI倫理もきちんと載せていく形になると思います。

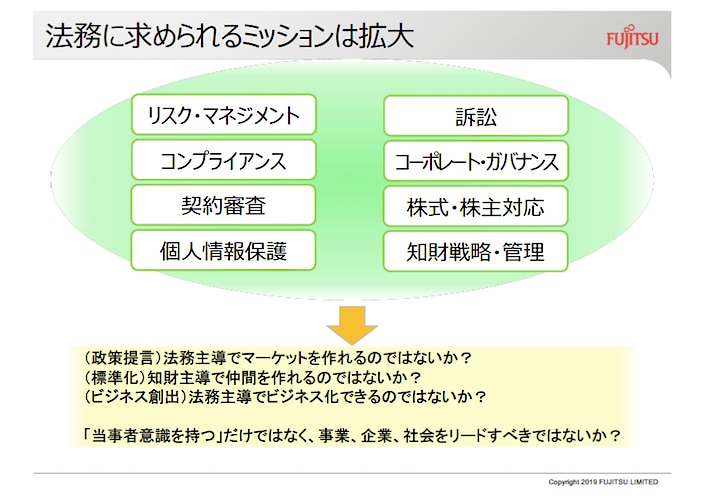

法務がリスクマネジメントのみならず、事業を作っていく仲間になる

貴社のコミットメントは、今後、先行事例として参考にされると思います。他社の方々へ向けてアドバイスはありますか。

中尾氏:

自然言語で書かれる文章で技術の特徴を詳細に定義するのは、ほとんど無理とすら言われています。今回のコミットメントは、技術を取り上げながらもさらっと読めますが、この粒度で出すことが非常に難しいのです。条項のなかにうっかり難しい事柄が入ってしまうと、必ず問題を抱え込みます。実際に技術の研究で手を動かしている立場として、タスクフォースのメンバーとじっくり言葉の擦り合わせができたことが、とてもうれしかったですね。それがなければ、コミットメントは完成しなかったと思います。

中田氏:

たしかに、話し合いでも「何をやっちゃいけない」という意見はまったく出なくて、常にベクトルが前へ向いていました。メンバー全員が、もともと新たな知財やビジネス、法務の形を考える仕事をしていて、守りに入らない姿勢だったので、プロジェクトをやっていて気持ち良かったですね。ほとんど初対面同士のメンバーで、同じ問題に別々の立場から取り組む過程で、荒堀の登場によって、スッとまとまった感覚がありました。

土屋氏:

今回のプロジェクトでは、荒堀が新しく事を起こす順序立てを整えてくれました。日々事業部の契約書の確認など、リスクマネジメントをしてくれる仲間としてお世話になっていますが、また違った付き合い方で新鮮でした。

山本氏:

普段は自分たちのマーケットをできるだけ広げていく活動をしていて、今回のような倫理やソフト・ローの領域については十分な知見がなかったので、法務の視点からレクチャーを受けられて良かったです。

私が担当している知財と法務は近いようで、実はなかなか一緒に仕事をする機会がなく、競合他社を容易に特定できた時代には、他社と訴訟をする際のパートナーという発想で連携してきました。ビジネス環境が変わり、当社も「ものづくり」の領域からソリューションやサービスを提供する方向に軸足を移すなかで、業界内の他社との特許等知財をめぐる争いよりも、業界を越えた協力や協調が大切な世の中になり、さらに部署同士が協力していく必要があると感じました。今回のプロジェクトは、次の仕事あるいは将来に向けて、本当に良いきっかけとなりました。

新領域のプロジェクトに必要なスキルは、法務の日常業務のなかに眠っている

AI倫理といった新しい領域のプロジェクトに、法務部門が携わる機会も増えていきそうですね。そういったチャレンジをしようと考えている他社の法務部門の方々へ、メッセージをお願いします。

荒堀氏:

今回のコミットメントを事務局として取りまとめたのは法務ですが、中身は中田を中心とする他のメンバーの知見によるものです。私はドキュメントを作り、経営層を調整したにすぎません。ただ、私の役割と強みを説明するとすれば、社長や副社長とダイレクトにコンタクトできること、文章にまとめること、社外にアドボケイトできる立場があることなどがあげられます。要するに、いろいろな知見を持つ社内の人材をうまくまとめられて、迅速に実行できたのが、自分の売りだと思うんです。

他社の法務の皆さんも、契約書のなかに閉じこもっているのでなく、普段の仕事で培った他の部署にない能力、経験、ルート、ネットワークなどから、必要なスキルを探してみれば、新しいタイプの面白い仕事も手早くできるのではないでしょうか。

(取材・文・編集:村上 未萌、構成・写真撮影:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

富士通株式会社「富士通グループAIコミットメント」(2019年3月13日公表) ↩︎

-

詳細は「第1回 AIコミットメントに実装した富士通の思い」の5を参照ください。 ↩︎