富士通が考えるAI倫理とコミットメントのつくり方

第1回 AIコミットメントに実装した富士通の思い

IT・情報セキュリティ

目次

社会やビジネスが抱える課題に、従来実現できなかったソリューションをもたらしてくれるAI。しかし、日進月歩の勢いで進化を続けるこの技術には、プライバシーの侵害や不当な差別の助長などの副作用があると指摘されています。

2019年3月、富士通はAI倫理を含む価値観に基づいて守るべき項目をまとめた「富士通グループAIコミットメント」1 をいち早く策定しました。同タスクフォースのメンバーにコミットメント誕生の背景を聞きました。

- 荒堀淳一氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 デジタルテクノロジー推進法務室 室長、前ワシントンDC事務所長)

- 山本隆彦氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 知財戦略統括部 シニアエキスパート)

- 土屋哲氏(富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 シニアディレクター)

- 中田恒夫氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 シニアプロフェッショナル、前欧州富士通研究所長)

- 中尾悠里氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 トラステッドAIプロジェクト)

新しい社会の到来により法務のミッションは広がっていく

今回貴社が策定された「富士通グループAIコミットメント」の概要を教えてください。

荒堀氏:

「富士通グループAIコミットメント」とは、いわゆる「AI倫理原則」と呼ばれるものです。AIに対する当社の姿勢と取り組みを5つの項目にまとめる形で、2019年3月に日本語版と英語版を公表しました。

- AIによってお客様と社会に価値を提供します

- 人を中心に考えたAIを目指します

- AIで持続可能な社会を目指します

- 人の意思決定を尊重し支援するAIを目指します

- 企業の社会的責任としてAIの透明性と説明責任を重視します

(出典:富士通株式会社「富士通グループAIコミットメント」(2019年3月13日公表))

コミットメントを打ち出された背景には、どのような思いがありましたか。

荒堀氏:

伝統的に法務部門は、リスクマネジメント、コンプライアンス、契約審査などを業務の中心としてきました。AIをはじめとするデジタル革新によって、従来の民法典が想定しなかった世界が到来し、法務のミッションが広がっていくという視点で、コミットメントの策定を企画しました。

具体的には、政策提言や標準化などを主導し、新たなマーケットやビジネスを創出すること、つまり、現場意識や当事者意識を持つだけにとどまらず、事業を通して企業ひいては社会をリードする役割が、法務に求められているのではないかと考えています。

法務部門は、具体的にどんな場面でミッションを果たすのでしょうか。

荒堀氏:

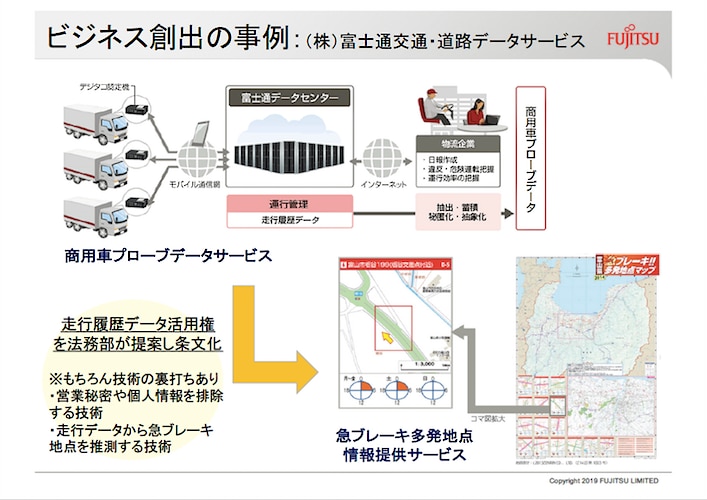

当社のグループ企業で、5年ほど前から行っている「商用車プローブデータサービス®️」の例をご紹介します。日本全国の幹線道路を通行する事業用トラックにGPSを装着し、リアルタイムで走行位置データなどを収集・蓄積して、交通現象解析向けの用途で提供するサービスです。

具体的には法務の関与により、蓄積した事業用トラックのGPS情報を、お客様のプライバシーを侵害しない範囲で公のために使うことを可能とした例がありました。GPSの信号が密になっているところが急ブレーキ地点であると仮定すると、「国道何号線のこの交差点は危険な地点ではないか」というデータが溜まっていきます。これらのデータを警察署や国土交通省などに提供する「急ブレーキ多発地点情報提供サービス」のビジネスは、法務が走行履歴データ活用権を提案し、サービスをお客様に販売する際の契約書に文言を追加したことにより創出されました。

今回のコミットメント策定時も、クラウド契約をはじめとして、関係のありそうな契約書を1つ1つ確認し、「当社のAIを人権侵害的に利用しないでください」という方向性の文言を盛り込む作業を行っています。これは基本的すぎてつい忘れてしまいがちですが、法務部門としては忘れてはいけない部分ですよね。

法務部門を中心にAI倫理という難題に挑む

ビシネスを作り出すサポートが、新たな法務の仕事として求められているという考え方は、今回のプロジェクトにもあてはまりそうですね。

荒堀氏:

その通りです。ただ、今回のプロジェクトのテーマはAI倫理でしたので、非常に難しかったです。日本でもAI倫理を語る企業は、それほど多くはないと認識しています。

理由として、①倫理はソフト・ローであって、法の要請ではないので、議論するきっかけがないこと、②法務や研究所などの単独部署だけで完結するものではなく、部署を超えた連帯が必要であること、③最先端の取り組みであるため、社内へその必要性を伝えにくいことがあります。そのほかには、当社グループのように10万人を超える規模の企業では機動力を発揮しにくい、グローバルですべてのステークホルダーを巻き込んで意見を集約していたらいつまでも完成しない、などという課題もありましたね。

多くの課題があるプロジェクトに対して、貴社ではどのようなチーム体制で取り組まれたのでしょうか。

荒堀氏:

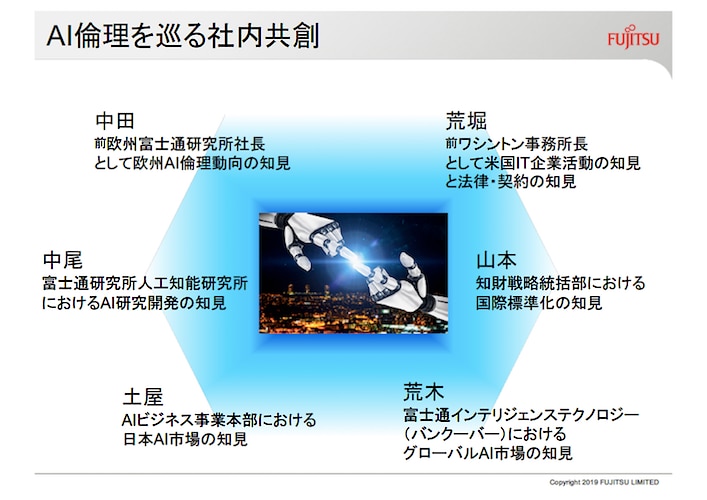

AI倫理については、もともと中田が欧州で研究していました。法規範に至らない道徳の分野については、新しい時代に備えて、法制化される前から認識しておくべきだろうという法務の意見もあり、すぐにAI倫理に関する具体的な取り組みをやるべきだと考えました。コミットメントを作るにあたって、おそらく文章化する能力に長けているのは、普段から文書慣れしている法務だろうということで、私が主管しました。

実際にAIの研究を担当している中田と中尾、AIビジネスに携わっている土屋、法務側では私、知財側では山本、それからカナダでAI市場の開拓を推進している荒木 2 のメンバーで集まり、3か月ほどで書き上げたのが今回のコミットメントです。

土屋氏:

私は、AIのアルゴリズムをソフトウェアとして実装し、クラウドからネットワークを通じてサービス提供する、あるいは、ソフトウェアを搭載したサーバーをお客様に販売するというビジネスを推進しています。われわれはAIの開発は得意ですが、AIが社会にもたらす「意味」をお客様に説明するとなると得意ではありません。そこはやはり法務部門の人が長けていますよね。

未来の世の中の「当たり前」を作るきっかけにしたい

コミットメントの策定時に、方向性やコンセプトをどう検討されたのですか。

土屋氏:

議論の途中で、今回のコミットメントに「当社はこんな会社です」「当社のAIとはこういうものです」という社会に対するメッセージを含められたことがよかった、と盛り上がりました。

私は、2016年からお客様先へAIの説明にうかがっていますが、ちょうどその頃「シンギュラリティ」が話題となり、当社のAIの特徴を説明しても、何となくシンギュラリティの話題に流れてしまうこともありました。そこで、シンギュラリティに対する漠然とした不安を取り除くようなメッセージを当社から出せれば、お客様との最初のコミュニケーションもスムーズにいくのではないかと考えたのです。

山本氏:

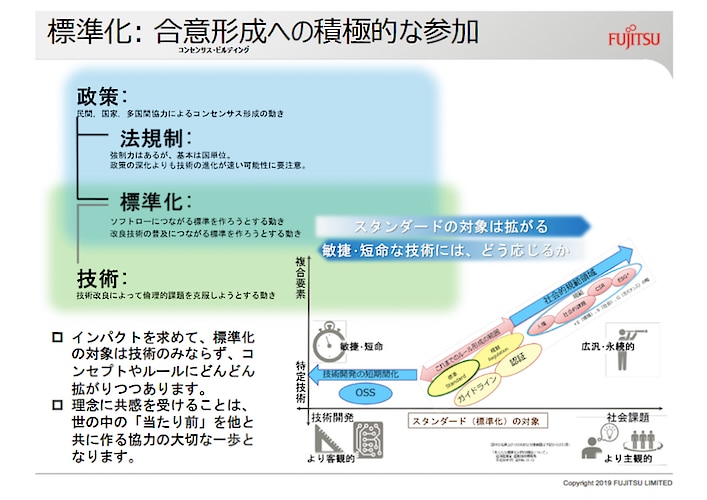

私からは担当した「標準化」の視点からお話しします。古典的な話ですが、たとえば、ボルトとナットは標準化されていなければ使いものになりませんよね。あるいは、通信のプロトコルが統一されていなければ、世界的にコミュニケーションが成り立ちません。つまり、標準化は技術に近接する領域で成り立ってきたわけです。

最近では、世の中の考え方そのものを標準化してしまおう、あるいは「コンセンサス・ビルディング」や「ルールメイキング」の取り組みが非常に重要だと言われています。AIはこれからますますビジネスに活用されていくでしょうし、当社にとっても間違いなく不可欠な存在になるはずです。

社会に「AIが安全・安心なものである」ムードを形成していくためには、われわれ事業の担い手から発信することが必要です。次第に共感できる仲間の輪を広げていくことで、未来の世の中の「当たり前」を作るきっかけにできるのではないでしょうか。その意味で、今このようなメッセージを積極的に出していくべきだという意識を、メンバー間で常に共有してきました。

コミットメントはお客様と社会への約束

コミットメントによって、社内だけでなく、社会全体を巻き込んでいく姿勢があったのですね。

山本氏:

AIは国境のないサイバー世界で繋がっていますから、標準化の目線で言えば「世界の当たり前」になります。その「当たり前のこと」の英訳にどんな言葉を当てるべきかという点は、熱心に議論を交わしました。

中田氏:

「ガイドライン」という言葉を使うと、何となく守るべきものがあり、それを当社グループが提案している、といった見え方になってしまうと感じていました。

山本氏:

たしかに、企業としての姿勢を示すには「ガイドライン」ではちょっと弱いですよね。かといって「指針」という日本語も、方向を表すだけで、「約束する」「宣言する」といったニュアンスが少ない気がします。日本語では何と言うべきか、英語で何と表現すべきか、非常に悩みながら議論しました。

荒堀氏:

一般には「ガイドライン」と呼ばれる類のものを作ろうとしていたので、「コミットメント」という表現が日本人になじむのかがポイントになりました。外国の方からは「コミットメントと聞いて、まったく違和感はない」と言われましたが、日本の一般の方にパッと理解していただけるかどうか、考え込みましたね。

中田氏:

幸い、荒堀はアメリカ生活が長く、私自身もイギリスとアメリカで研究していました。またメンバーのなかでは現在荒木がバンクーバーにいますので、そのようなメンバーとディスカッションできたのは大きかったですね。

どの表現を選ぶにしても、当社が主語にならなければなりません。「5つの項目を当社が守ろうとしていることを、ステークホルダーの皆さんにお伝えするのがこのコミットメントの役割だ」というコンセンサスが徐々にまとまっていきました。

荒堀氏:

そうしてメンバーといろいろな日本語や片仮名を並べて吟味した結果、「コミットメント」すなわち「お客様と社会への約束」という形でまとめることになったのです。

中田氏:

コミットメントの本文でも、英語と日本語の違いや、言葉の意味をくみ取ったうえで文章を作るように気を使いました。たとえば、日本語の「正義」には主観的なニュアンスがありますが、欧米ではメリットを公平に配分するという意味で「justice」が使われているようです。

「AI倫理」として語られるものすべてがコミットメントに込められている

議論の時に印象的だったことはありますか。

中尾氏:

普段からAIの技術に触れていない人が同じ意味だと思う言葉でも、技術者にとってはまったく定義が異なることがあります。その間を擦り合わせていく必要性が生じた点が印象に残りました。AI倫理に関しては、業界内でもアカデミックの立場と技術の立場とで、意見が割れている部分が多々見られるのです。

荒堀氏:

たとえば「透明性」は、ほとんどの方がガラス張りの印象を持たれていると思います。実は技術者が「透明性」と言うときは、仕組みが理解できることを表現しているそうです。

中尾氏:

今だからこそ正直に言いますが、当初は「一般の方と技術者の両方を納得させるコミットメントは、実現できないかもしれないぞ」と、難しさを感じていました。

荒堀氏:

技術者のコミュニティ内では、技術者同士で分かり合うことができます。しかし、それを社会へ伝えていくためには、法務を交えて、議論を戦わせる必要があったのかもしれません。コミットメントの策定過程では、「技術者としてはこういう用語を使いたい」「それは一般の方には通じない」という議論もありました。

中尾氏:

その意味では、コミットメントのうち、5つ目の条項が大きな工夫の結果です。「必要に応じて原因を究明できる仕組みを実装して」とありますが、こういった表現をうまく導き出せたのは、技術を作っている当社だからこそかもしれません。

中田氏:

コミットメントを作るにあたり、社内の幅広い部署のメンバーが協力してくれました。各々の専門的な立場から文言を見てもらったら、「人だけではなく『環境』のことも意識してほしい」「『ダイバーシティ』や『インクルージョン』の視点を入れてほしい」といろいろなリクエストが上がってきて興味深かったです。寄せられたすべての意見をそのまま反映するのではなく、その心を文章のなかに埋め込もうと心がけました。

荒堀氏:

今回のコミットメントは誰にでもわかりやすい表現を目指したので、一見今まで当社グループが打ち出してきたメッセージと同じように見えるかもしれません。けれどもよく読んでいただくと、いわゆる「AI倫理」として語られている内容がすべて盛り込まれています。

AI倫理で語られる「危害」「公平性」「自律性」などの一般になじまない難しい言葉を注意深く取り除いていくことで、表現的にも内容的にもバランスが取れたものになりました。上からも下からも横からも、さまざまな方から出てきたリクエストを中途半端にせず、うまく咀嚼してまとめたのが「富士通グループAIコミットメント」と言えます。

(取材・文・編集:村上 未萌、構成・写真撮影:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

富士通株式会社「富士通グループAIコミットメント」(2019年3月13日公表) ↩︎

-

富士通インテリジェンステクノロジー所属 ↩︎