富士通が考えるAI倫理とコミットメントのつくり方

第2回 競争でなく協調の姿勢でAIの発展へ繋げる

IT・情報セキュリティ

AI技術の利活用が広がりを見せるなか、いち早く独自のAI倫理原則「富士通グループAIコミットメント」1 を策定した富士通。欧州のAI倫理原則を参考に作成した経緯と、イノベーション環境を維持するための規制対応を、タスクフォースのメンバーが語ります。

- 荒堀淳一氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 デジタルテクノロジー推進法務室 室長、前ワシントンDC事務所長)

- 山本隆彦氏(富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 知財戦略統括部 シニアエキスパート)

- 土屋哲氏(富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 シニアディレクター)

- 中田恒夫氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 シニアプロフェッショナル、前欧州富士通研究所長)

- 中尾悠里氏(株式会社富士通研究所 人工知能研究所 トラステッドAIプロジェクト)

「説明可能AI」を全社の方針として研究を促進する

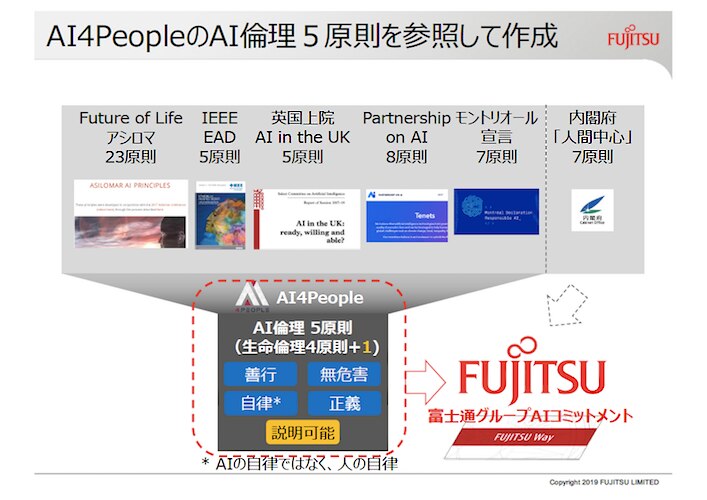

プレスリリースによると、「富士通グループAIコミットメント」は、欧州最大のAI倫理有識者会議であるAI4Peopleの「AI倫理5原則」を参照して作成されたそうですね。

中田氏:

世界的には、AI4People以外のグループが先行していくつかAI倫理原則を出しており、AI倫理5原則は後発の部類です。しかし、先んじて公表された原則の中身がおおよそ同じ内容を示していたことから、それらを5つの原則にまとめたものが「AI倫理5原則」です。具体的には、生命医学倫理の4原則に、新たに「説明可能」という原則を加えたものです。

生命医学倫理では、医療サービスを患者へ提供する時に、サービスを与える側が、善行、無危害、自律 2、正義という倫理を持たなければならないとされています。医学の世界では、サービスを提供する側と受ける側の両者が人間ですから、前提として、患者は医師の価値観によって下される判断について、ある種の共通理解を感じ取れます。

これをAIに置き換えると、AIがサービスを提供する側で、われわれ人間がサービスを受ける側になりますが、AIとは共通理解ができるという前提が成り立ちません。すなわち、AIが何を考えて結論に至ったかをちゃんと説明する、「説明可能」という新しい原則が必要となるのです。そういったAI倫理5原則の考え方が非常に理にかなっていたので、今回のコミットメントのベースにしようと考えました。

策定されたコミットメントを受けて、研究開発にはどういった影響がありますか。

中田氏:

コミットメントで謳う「説明責任」を実現するためには、演繹的に新しくやらなければならない研究が生まれてきます。だからこそ、われわれは「説明可能AI」を打ち出しています。たとえば、先ほど話題に上がった公平性 3 や差別をしないことをどう担保するべきか、どの程度除くのが適切かは、今後の研究テーマの1つです。

つまり、コミットメントは研究戦略の礎と言い換えることもできます。「説明可能AI」の必要性がコミットメントの形で表されて、研究所だけでなく当社グループ全体の方針となることで、さらに研究が強化されていくわけです。

荒堀氏:

やはり、コミットメントの5つ目の条項で、「説明責任」や「透明性」を重視すると宣言したからには、研究開発の強化を社内の共通意識としていく必要がありますよね。

AI倫理について外部委員会と取締役会が連携する試み

コミットメントを社内の共通認識にするべく、体制の整備もされるのでしょうか。

中田氏:

研究については、引き続き人工知能研究所で行っていきます。

荒堀氏:

法務部門では、4月1日に、AI・データ利活用をはじめとして、従来の民法典では処理できない問題に対応する「デジタルテクノロジー推進法務室」が立ち上がりました。当社では、AI倫理の「説明責任」を技術的に透明に説明できるようにするだけでなく、外部の有識者などで構成される委員会を設けて、取締役会という会社の機関と連携させるシステムを構築しました。つまり会社の経営責任とAI倫理は密接に関係しているとコミットメントで宣言しているわけです。AI倫理について株主総会・取締役会と連携して進めていくのは、おそらく世界でもめずらしい試みであると考えています。

それは画期的ですね。外部委員会の構成メンバーにはどんな方々を迎えるのですか。

荒堀氏:

AI技術の専門家の方はもちろんですが、生命倫理や人権、エンドユーザー、消費者など、様々な分野から参加していただき、幅広い意見を反映していきたいです。

中田氏:

自分たちだけでAI倫理の問題に取り込むより、外部の方々としっかり付き合って知見を得たほうが、早いし偏らないですよね。

荒堀氏:

「世間一般に誰でもそう思うだろう」という外部の意見は素直に取り入れたうえで、企業として強調したい内容を少し追加するというプロセスを踏んでいくと、その企業らしいAIコミットメントなり、AI指針になるのではないでしょうか。

たとえば、当社のコミットメントの1つ目の条項の「AIによってお客様と社会に価値を提供します」のように、企業として何をお客様に伝えるべきかを盛り込むのも、企業らしさが出るポイントだと思います。

協調的な姿勢で過度な規制を防ぎ、イノベーション環境を維持する

今年に入り、EUで「信頼できるAIのための倫理ガイドライン」、日本で「人間中心のAI社会原則」と、相次いでAIに関する指針が公表されています。

荒堀氏:

EUや日本のAIに関する指針は、AIの利用者の不安を取り除いて安全な活用を促進するためのルールを設定する目的で、行政の立場から発表されています。

われわれ事業者の立場としても、その方向性にはもちろん賛成です。ただ、過度な規制によってイノベーションが阻害されることには反対です。AIがもたらす豊かな価値を広く社会に普及させていくためにも、イノベーション環境の維持が必須だと考えています。

貴社はイノベーションが阻まれるような過度の規制を防ぐ対策はしていますか。

荒堀氏:

日本の内閣府や総務省の各種委員会、経団連の会議などの場に、当社の代表が参加しています。開発者・販売者の立場から、利用者となる方と一緒に議論をし、「規制が行き過ぎてしまうとAIが社会に浸透しないので、価値を理解していただきたい」としっかりと意見を出しています。

中田氏:

日本の各省庁のAI倫理原則の案については、当社もパブリックコメント募集時に意見を提出しています。日本だけでなく、欧州でも同様の取り組みを実施しています。

荒堀氏:

今後いろいろな企業から、AI倫理原則が出されていくと考えています。個々の企業の事情に応じて、書きぶりの違いは当然出てくるものと思いますが、AIを活用して良い社会づくりを目指す方向性は、日本と米国、欧州で同じはずです。各国の政府・団体・企業とは、AI倫理を競うのではなく、むしろ協調してAIを盛り上げていきたいですね。

競争ではなく協調の姿勢が、AIの発展のベースになるわけですね。

荒堀氏:

AIを含む先進的な技術がどんどん社会に浸透していき、やがてAIの存在が当たり前になると、AIが特別視されなくなるかもしれません。少し前までスマートフォンは見慣れないものでしたが、今ではスマートフォンからインターネットにアクセスできるのが当たり前だと認識されている状況と似ていますよね。

そうなると、技術や社会の動向に合わせて、毎年のようにコミットメントを見直し、書き換えていく必要があると思っています。数年後にはタイトルから「AI」という単語が無くなり、社会一般に対するコミットメントへ昇華していくでしょう。

中田氏:

今回のコミットメントは、AI倫理をどうお客様に提供していくかについての宣言ですから、その時々で移ろいます。

一方、AI倫理の原則自体は、それほど頻繁には変わらないだろうと考えています。AI倫理原則はある意味AIが守るべきものであり、一種の理想論です。AIを用いて実現できる範囲は刻一刻と変わりますから、原則に書かれている内容については、現在の時間軸で吟味する必要がありますね。

(取材・文・編集:村上 未萌、構成・写真撮影:BUSINESS LAWYERS 編集部)

-

富士通株式会社「富士通グループAIコミットメント」(2019年3月13日公表) ↩︎

-

ここでいう「自律」とは、AIの自律ではなく、人の自律をさします。 ↩︎

-

詳細は「第1回 AIコミットメントに実装した富士通の思い」を参照ください。 ↩︎