日本のアニメの未来をファイナンスの視点から徹底議論、製作委員会の明日はどっちだ?

ファイナンス

オンライン受付の無料相談やセミナーを通じてクリエイターやベンチャー企業、アーティストを支援するボランティア法律家集団「Arts and Law」のアニメを愛するメンバーが企画し、日本のアニメ業界をよりよくするためのイベント「Animation & Law!! vol.2」が2019年2月、東京都渋谷区のLoftwork COOOP10で開催された。

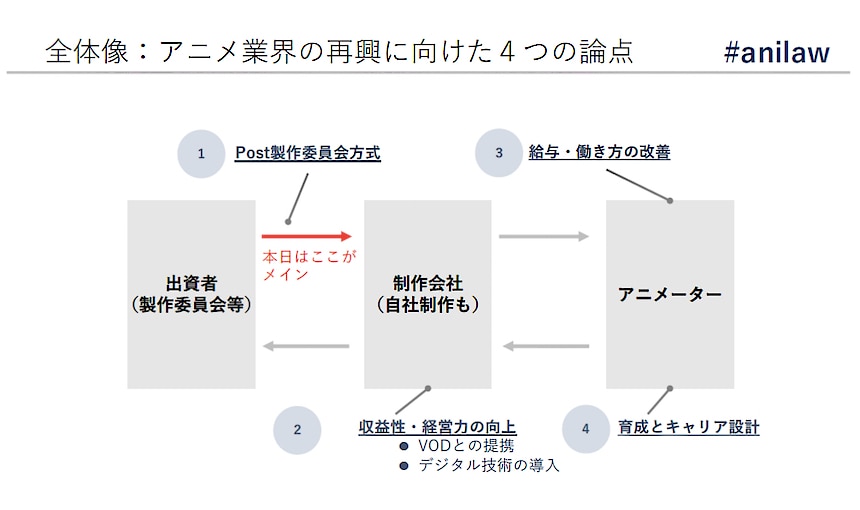

昨年11月に開催された「Animation & Law!! vol.1」で提示されたアニメ業界再興に向けた4つの論点のうち、ファイナンスに着目した第2弾のテーマは「徹底解明!製作委員会2.0」。

アニメ制作への投資流入を図っていくために製作委員会はこのままでよいのか、新たなスキームを構築するべきか議論された。

パネルディスカッションでは、株式会社ジェンコ 真木 太郎氏と株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 林 信明氏をパネラーに、ドリームインキュベータのビジネスプロデューサーで弁護士の下平 将人氏と株式会社ホットリンク、OneMile商標知的財産事務所に所属する弁理士の石渡 広一郎氏がファシリテーターを務め、ディスカッションが行われた。

冒頭、石渡氏からは議論の前提となる製作委員会方式について説明された。

- 民法上の任意組合

- 投資家、ビデオメーカー、出版社、広告代理店、アニメ制作会社など複数の業界の関係者が出資し、コンテンツを成功に導く

- ファンドの組成、資金調達が容易

- 出資者が多いためリスクが分散される

- 各社協力のもと、収益面で成功する確率が高い

<デメリット>

- 出資した1社あたりの利益が少なくなる

- 出資者に権利が共有されるため、合議が必要

弊害の具体例:二次利用時の煩雑な権利処理、強制執行等での予期せぬ権利流出、新しいメディアへの迅速な展開が困難 など - 組合員は無限責任であるため、機関投資家の参加が難しい

Post製作委員会方式として下平氏、石渡氏から提示されたのが、特別目的会社(SPC)と有限責任事業組合(LLP)だ。SPCとLLPは有限責任であることから、機関投資家は出資をしやすくなる。また、著作権の帰属が一本化されるため、新メディアでの事業展開等が迅速に対応できる。製作委員会方式が抱える課題を解決できる可能性がありそうに見えるが、現実的なのだろうか。

日本のアニメは金融商品の体をなしていない

真木氏は「メリット・デメリットはお二人が説明したとおりだが、製作委員会はあくまで任意組合なので、メンバー間の契約によって、合議は必要ないと決めることもできる。ただし、実態としては、合議が不要という契約が結ばれることはない。この点は勘違いされやすい」と指摘した。また、複数の会社が関わる製作委員会では、窓口の調整に時間がかかり、放送開始後も契約が締結されず、お金が動かないケースもあると問題点を示した。

林氏は「様々な資金調達手法があることは望ましいと考えているが、国内のアニメは1クールで2億円規模の作品が一般的。機関投資家が株式やベンチャー企業などに投資をする場合、100億円規模でも小粒と見られるのでSPCやLLPなどを用いても資金は入りにくいだろう。また、ヒットするかどうか収益性が読みづらく、流動性が低い点は投資資金が入りにくい原因」と分析した。

過去に投資銀行とSPCによって50億円のコンテンツファンドを組成した経験を持つ林氏は「当時はみなし有価証券に関する規制も緩かったが、現在は第二種金融商品取引業の登録、金融庁の検査対応等の負担を考えると相当ハードルが高い」と述べた。

機関投資家から魅力を感じてもらえない理由について、真木氏は「ハリウッドに代表される海外作品の場合、機関投資家からの資金が入ることは一般的で、映画は金融商品として扱われている。国内のアニメは作品の収支も不透明で金融商品の体をなしていない。SPCやLLPになったとしても資金は入らない」と課題を明らかにした。

この状況を改善するための案として、下平氏が「未公開株も近しい問題を抱えていたが、収益性などの情報を公開することでリスクマネーの供給量を増やそうとしている。同様に、収支の情報などがクリアになることで投資家の資金が流入する可能性はないか」と問いかけると、現在の状況について、真木氏は次のように訴えた。

「製作委員会の窓口はバラバラで、作品が全体的に儲かっているかどうかもブラックボックス。放送や公開から数年経つと製作委員会も解散してしまうので、ハリウッドからリメイクのオファーがあっても誰に言えばいいかわからない。プロデューサー、責任者が不在の状況で、制作サイドが投資家と向き合うことは圧倒的に不足している。コンテンツの作り手たちは人様のお金を預かって運用している以上、成功しても失敗してもレポートを提出しなければいけない。それすらできていないのに海外からの投資など呼び込めるわけがない」

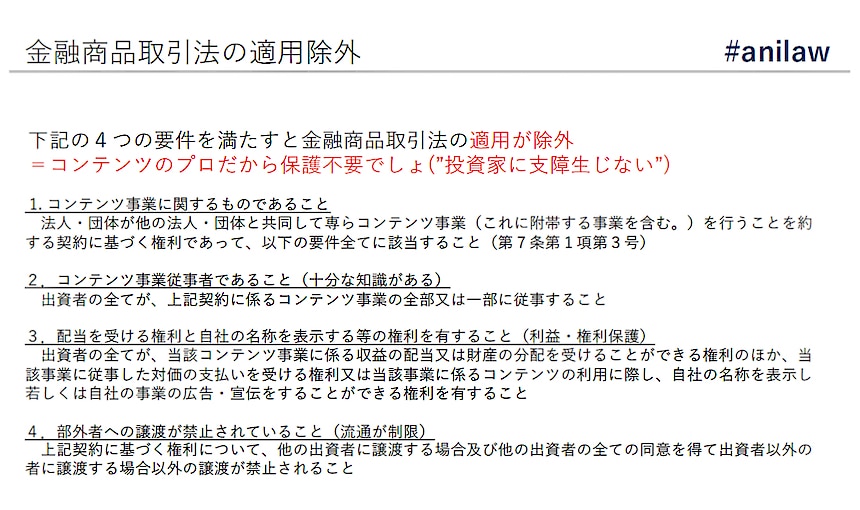

金融商品取引法の適用除外条項の是非

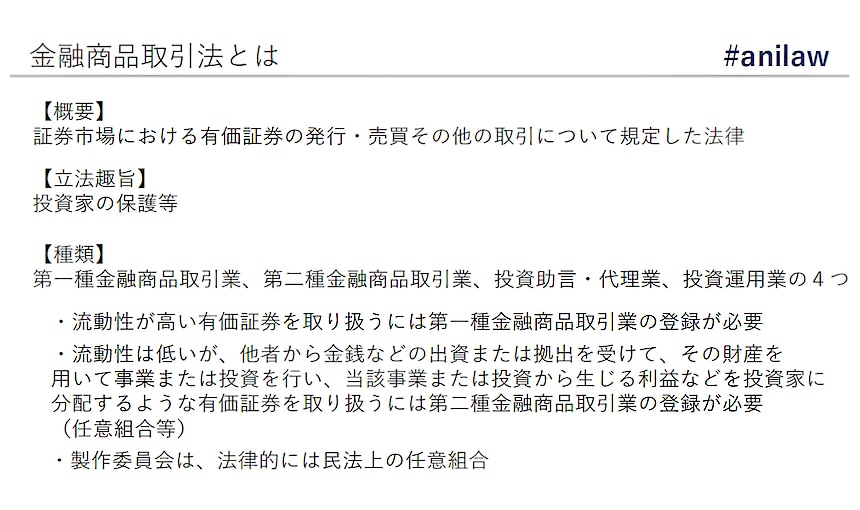

なぜ作品公開後の収支がブラックボックスでも資金調達が可能なのだろうか。そこには金融商品取引法の適用除外が関係している。

製作委員会は民法上の任意組合なので、第二種金融商品取引業の登録が必要だが、コンテンツ投資を行う場合は適用除外となり、登録が不要だ。

この前提を受けて石渡氏から次の問題が示された。

- 出資者に支障が生じないという建前になっているが、ブラックボックスの運用がされているのであれば、法律によって保護されるべきではないか。

- 適用除外によって生じる、ブラックボックス化した運用が投資を阻害している一面もある。

- 柔軟な運用が可能な製作委員会方式は日本人の感覚に馴染むとも言えるため、一概に制度を変えるべきとは言えない側面もありそうだ。

真木氏は「広告宣伝の事業者などコンテンツに対して十分な知識があるとはいえない事業者も製作委員会に含まれている」と問題点を指摘したうえで、「製作委員会の下請けのような形で外部の事業者が関わる例もあり、損失を被る事件が起きないとも限らない。問題が噴出して金融庁のメスが入る事態になればパニックになる可能性もある」と懸念を明らかにした。

では、この適用除外を外し、製作委員会を第二種金融商品取扱事業者として投資家を保護する方へ進むべきなのだろうか。

真木氏、林氏は「第二種金融商品取扱事業者になれば、取引に従事した経験のあるファンドマネージャーの設置や、管理体制の整備にコストがかかる。現在のアニメ業界には、そのコストを吸収できるだけの売上・利益の規模がない」と一致した意見を述べた。

プロデューサー、クリエイターは作品が金融商品と自覚することから始めなければならない

ほかに考えられるPost製作委員会方式といえる資金調達手法として、映画「この世界の片隅に」でも話題となったクラウドファンディングが紹介された。

プロデューサーを務めた真木氏は「制作費の10%程度ではあったが、あの実績がなければ、残りの90%を担う製作委員会は組成されなかったし、作品が作られることはなかっただろう」と意義を語ると、下平氏は「トラックレコードがない、作家性の強い作品のテストマーケティングとして行うには相性が良いのではないか」とクラウドファンディング活用の可能性を提案した。

Post製作委員会方式の難しさも明らかとなるなか、林氏から所属するポリゴン・ピクチュアズで実践したSVOD(Subscription Video on Demand)事業者へのプリセールスを活用した、ファイナンススキームが紹介された。

- ポリゴン・ピクチュアズがSVOD事業者とプリセールスした契約(=債権)を、第三者が設立したLLPに譲渡することで制作資金を調達

- LLPは上記債権を担保見合いとして資金を金融機関からデットファイナンス(借り入れ)で調達

- 本スキームによりアニメ作品権利を、分散させることなくポリゴン・ピクチュアズがシングルプロデューサーとして一元管理可能に。

従来のテレビアニメでは、放映後にDVDなどのパッケージ商品等を販売して費用を回収する手法が一般的だった。ところが、NetflixやAmazonに代表されるSVODの場合、「制作開始前であっても、完成さえすれば、制作費用相当のライセンスフィーを支払う」というプリセールスの条件を示される事もあるという。

プロジェクトを推進した林氏は、プリセールスを条件として映像制作に投融資する金融機関等が負う「完成リスク」をヘッジする手段が日本にないこと、プロジェクトファイナンスのコストを吸収できるだけの十分な予算規模を確保できる作品はまだ少ない点などの問題点をあげながらも、「今まで製作委員会方式で成り立っていたのは国内事業者を主としたアニメビジネスだったから。今後更なるグローバル競争の激化が見込まれる中、日本のアニメはもっとグローバルで稼げるようにならないと厳しいのではないかと心配している。ハリウッドの大手映画会社等と組んで当初からグローバル展開で大きな収益を狙えるアニメビジネスなど、国際共同製作やプロジェクトファイナンスの必要性が出てくる規模感のある作品が出てきてほしい」と普及に向けた期待を込めた。

最後に、真木氏は「コンテンツの楽しみ方をどうマネタイズするか、それはプロデューサーに求められるもの。完成保証は難しいが、プロデューサー、クリエイターも自分の扱っている作品が金融商品と自覚することから始めなければならない」と締めくくった。

次回のイベントは7月3日(水)、「Animation and Law!! Vol.3-アニメスタジオ新時代」と題して、アニメスタジオの収益性を議論の中心に開催される。

アニメの未来を語り合う現場に興味を持った方は、ライブ感のある会場の熱気を感じてみてほしい。

(取材・構成・写真撮影:BUSINESS LAWYERS編集部)

真木 太郎(まき・たろう)

株式会社ジェンコ 代表取締役社長 『この世界の片隅に』プロデューサー。1989年TVアニメ『機動警察パトレイバー』シリーズのプロデュースを手がけ、1994年には実写映画『エンジェル・ダスト』(石井聰互監督)、『毎日が夏休み』(金子修介監督)のプロデューサーとしても活躍。1997年株式会社ジェンコを設立後、『千年女優』、『ソードアート・オンライン』シリーズ、『この世界の片隅に』などを世に送り出した。

林 信明(はやし・のぶあき)

株式会社ポリゴン・ピクチュアズ取締役。1997年に大学卒業後、銀行に入行。2000年に㈱GDH(現ゴンゾ)に入社し、資金調達、株式上場、M&A、ベンチャー投資及び国内外のグループ企業統制等に従事。その後、ゲーム会社2社の取締役CFO等を歴任し、2014年にベンチャー企業向け投資・育成等を手掛ける㈱エイ・トラスト・パートナーズの代表取締役に就任。2014年に㈱ポリゴン・ピクチュアズの経営陣買収(MBO)に参画し、2015年に同社取締役に就任、主に資金調達や資本・業務提携等によるコーポレート・ディベロップメントを推進。現在に至る。

石渡 広一郎(いしわた・ ひろいちろう)

弁理士、法政大学法学部法律学科卒。弁理士、株式会社ホットリンク、OneMile商標知的財産事務所所属。音楽CD流通会社、芸能事務所での勤務を経て弁理士へ。特許事務所に所属後、WATARI特許事務所を開設。いかにしてエンタメ産業の発展に貢献できるか日々模索している。

下平 将人(しもだいら・まさと)

ドリームインキュベータにてベンチャー投資・投資先の経営支援や社外取締役を担当。弁護士。法律事務所、LINE社内弁護士、新規事業開発を経てドリームインキュベータに参画。