「規制のサンドボックス」がオープンイノベーションを加速する MHM Labが目指す、スタートアップ支援の未来

ベンチャー

IoT やビッグデータ、AIなど急速な技術革新の進展や、シェアリングエコノミー型のビジネスモデルの普及など従来の法規制が想定していない変化が次々と起こっている。

イノベーションの成果を新たな付加価値の創出に繋げるには、 試行錯誤のための社会実証を積み重ねることが不可欠だが、従来の政策手法ではビジネスの急速な変化に対応できず、これが新たな産業パラダイムにおいて日本が先行的なビジネスモデルを築くことの妨げになることが懸念されていた。

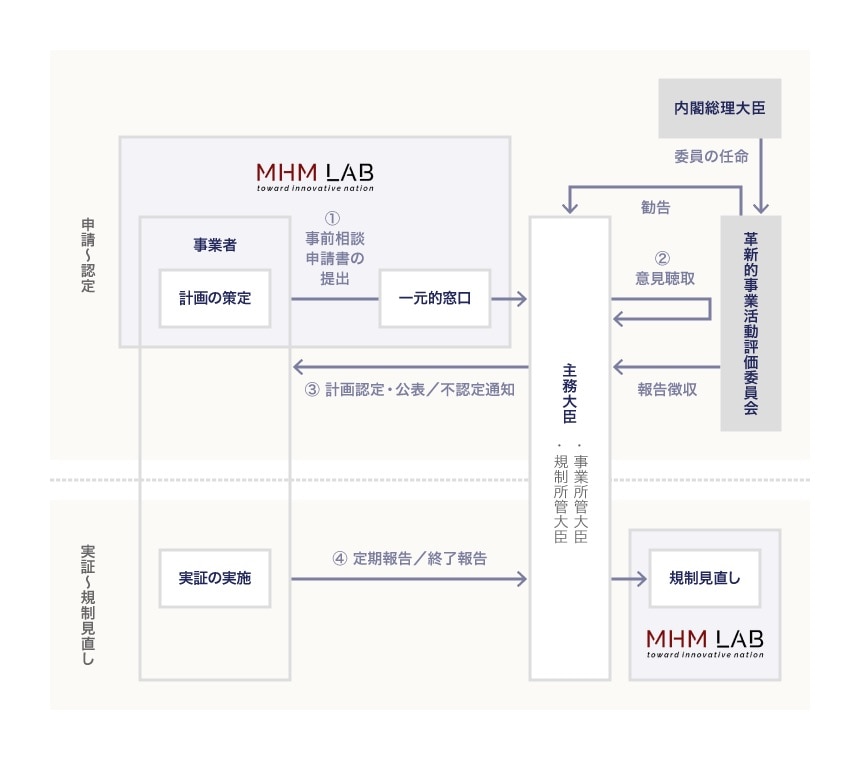

そのような状況を打開するため、2018年6月に「生産性向上特別措置法」が施行され、プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度が成立。同年7月には森・濱田松本法律事務所で、イノベーションの実現に向けて規制問題を克服するための活動を従来よりも加速させていくプロジェクトであるMHM Labが始動した。

「規制のサンドボックス」はイノベーションを創出するためにどのように活用できるのか、制度の導入にも関わり、MHM Lab立ち上げの中心を担った増島 雅和弁護士に聞いた。

「規制のサンドボックス」は「まずやってみる」を可能にする

規制のサンドボックス制度の導入を提唱することになった経緯について教えてください。

イノベーティブな技術やビジネスモデルの推進者が、規制を前に立ちすくみ、せっかくの革新的なアイディアを世の中に問うことができないという課題を解決するという点が根本にあります。

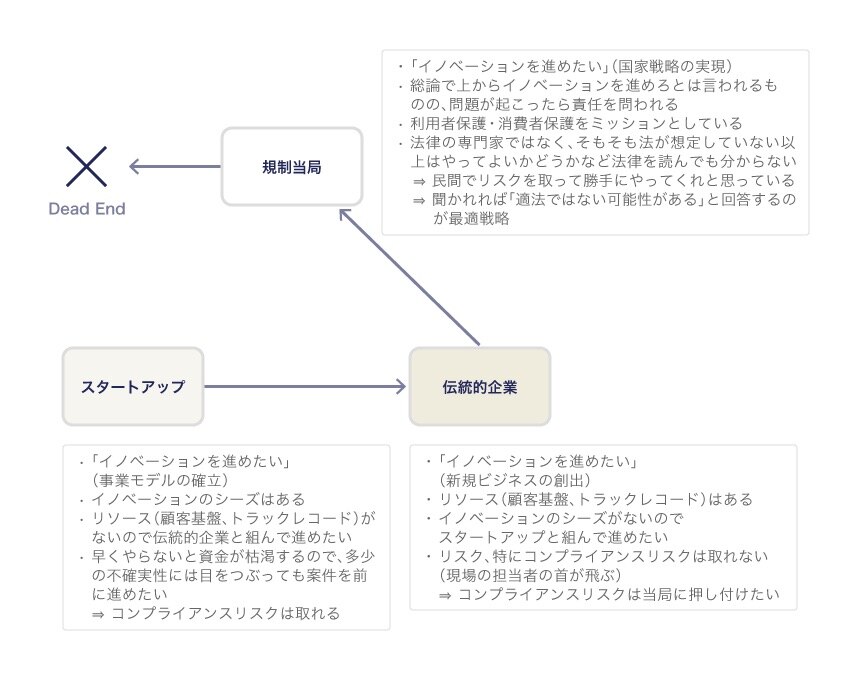

イノベーションを進めたいけれどもリソースのないスタートアップと、既存の顧客やビジネスモデルを抱え、リソースはあってもイノベーションのシーズがない伝統的な大企業との間で、相互に補完し合う「オープンイノベーション」が求められています。オープンイノベーションは、コンセプトとしては日本でも受け入れられつつあり、その実践のための個別プロジェクトの芽が次々と生まれてきています。

スタートアップのビジネスアイディアは、いままでにない技術を用いていたりビジネスモデルであったりするわけで、これが伝統的な企業の新規ビジネスを推進したい人たちにもビジネスチャンスと映ります。なので、フロント部門のレベルでは「一緒にやりましょう!」というところまではいくのです。しかし、これまでにないものであるだけに、これが適法なのかどうかがよくわからない結果、案件が止まるということがそこかしこで起きています。

伝統的企業では、コンプライアンス部門が適法か違法か判断するケースが多く、法律が想定していないような新しいビジネスを行う場合は、自らそのリスクをとることができないので、監督官庁に確認しようということになります。これは実質のところ、もともと法律が想定していないサービスについて事後的に適法ではないとされるリスクを監督官庁の担当官に押し付けに行っているわけですが、担当官も自らのキャリアがありますので、そのようなリスクを取りたいわけがありません。

そこで担当官からは、「法令に書いていないので、適法ではない可能性があります」という回答が戻ってきます。このような回答をもらってしまうと、伝統的企業側としてはこれ以上案件を進めることができなくなり、価値のあるプロジェクトが世の中に出ていかずにお蔵入りしてしまいます。

レギュラトリーサンドボックスの問題意識

もともと法律に書いていないことが適法なのかどうかという問いには、誰か神様のような人が判断する一義的な回答などありません。まともな人であれば誰が見てもそれは違法だろうということがわかるものについては、明らかに違法ということで判断がつきますが、そうではないもの、つまりある観点から見れば法令に反していないように見えるけれども、別の観点から見れば法令に抵触しているように見える、という例はいくらでもあるのです。

そういうものについて、それが実際に法令に抵触しているのかどうかは、法律上の争訟となって裁判所が終局的に判断して初めて明らかになるということになります。行政は自ら適法な行政を行わなければならないという縛りがありますので、自ら行政を行うにあたっての適法・不適法の判断基準を持つことがあります。

しかし、それはあくまで行政という管理者の立場からの法解釈であって、それとは異なる立場にある民間事業者が、顧客に役立つというミッションのもとに「本来どうあるべきか」という観点から考える法解釈とは、自ずから異なるということがありえるわけです。もちろん、行政機関の法解釈に沿わないことをすると、行政権が行使される可能性があり、そのような事態になれば、裁判所で争わない限りは不利益を受けることになります。しかし、行政機関も一旦拳を振り上げてしまうと民間に不利益を与えることになり、もしその法解釈が裁判によって覆れば大きな問題になる、というなかで行政権の行使の是非を判断する主体であるということもまた事実です。

私自身も行政官を経験しているのでわかるのですが、単に法律を読み解釈書を読むだけでは白黒つかないことがたくさんあるのです。そのようなもののなかには、実際に持ってこられてしまえば、行政という立場上はネガティブなことを言わざるを得ないものというものがあって、個人的には「わざわざ行政に持ってこずに自己責任でやってもらえればそう問題になることなどないのに」と思うものも結構ありました。にもかかわらず、その自己責任のリスクすら取れない民間事業者が、その些少なリスクまで回避しようとして行政サイドにそのリスクを転嫁しようとする、ということがしばしば起こるのです。

本来一義的な答えがないものについて、自らの判断と異なる判断が事後的になされるリスクを、民間事業者は行政に押し付けようとし、行政はそのリスクをとることを避けようとして保守的にネガティブな判断をする。これが日本からイノベーションを起こすような画期的なサービスが出てこないメカニズムだと思っています。この問題を解消するためにはどうすればよいか。

もともとレギュラトリー・サンドボックスの仕組みは、英国のFCA(Financial Conduct Authority:金融行動監視機構)が公式に開始した仕組みです。当時はスマートレギュレーションという言葉もありまして、面白い概念だと思って興味を持ってウォッチしていたのですが、そのうちシンガポールの金融当局からも同じようなことするということが公表されました。これは一つの規制改革の流れになるのではないかと思い、制度の研究をはじめました。

英国やシンガポールがどうかはわかりませんでしたが、日本の課題に当てはめて考えると、さきほどご説明したようなメカニズムでイノベーティブな案件がストップしてしまうという事態を突破するための仕組みとして機能するのではないかと思いました。

そこで、日本でイノベーションが進まないメカニズムとともに、その打開策としてのレギュラトリー・サンドボックスという考えについて、はじめはコミュニティのなかで、反応を見て徐々に広い対象に向けてコミュニケーションを始めてみました。そうすると、民間の人のみならず官僚の人たちからも共感してもらいまして、これは日本にとってのアジェンダとして立つテーマだと確信しました。

規制のサンドボックスはどのような仕組みなのでしょうか。

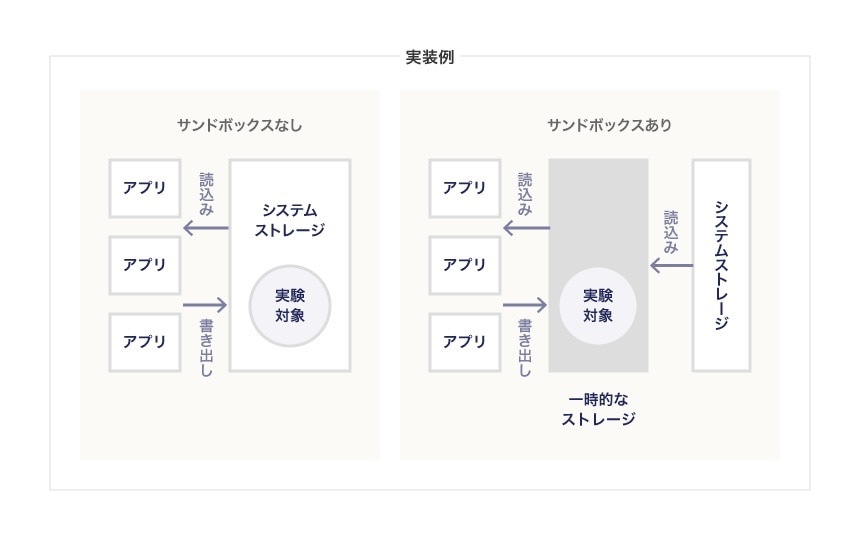

サンドボックスは、もともと新しい技術や実装を試すときに、本番環境から切り離した環境で試してみるというソフトウェア開発の手法の一つと聞いています。私がこの言葉を知ったのは、オープンイノベーションの文脈で、伝統的企業が新たなビジネスモデルを試すときのフレームワークとして学習したときでした。

サンドボックスのイメージ

伝統的企業の中で新しいビジネスを考えた場合、既存のビジネスに影響を与える可能性のある新事業は決裁を通りません。そこで無理に決裁を通そうとすると、当初の狙いとは全く違う形のアウトプットになりがちで、そうなるとただでさえ成功率の高くない新事業は失敗を約束されてしまいます。このような状況を解決するための方法として、ビジネスにおけるサンドボックスという仕組みが提唱されていたのです。これは、会社の今の事業を守るためではなく、会社の長期的で持続可能な成長を社会・株主に対してコミットしている人を部門のトップに据えた、小さな直属の組織を作って、既存の事業ラインとは独立した判断ができる組織構成のもとで、既存ビジネスとは相容れない事業モデルを試行錯誤するという仕組みです。

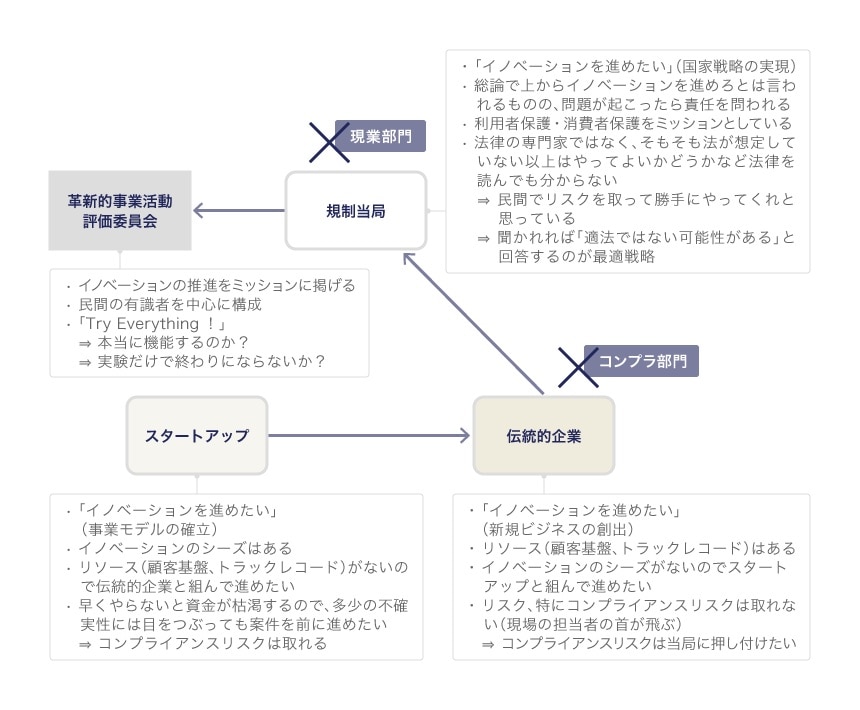

レギュラトリー・サンドボックスは、この仕組みを行政版として置き換えたものというのが、私の理解するあるべき姿です。日本の場合は、官庁の現場がリスクを取れないという問題が大きいので、民間の有識者からなる「革新的事業活動評価委員会」を置いた点に特徴があります。

レギュラトリーサンドボックスの制度設計

革新的事業活動評価委員会はイノベーションを進めることがミッションであり、案件が来れば、適法だというロジックをつくることに特化した組織です。ロジックに対して、規制官庁が違法というのであれば、データと合わせて理由を示すように規制官庁へ求めることができるという仕組みになっています。

今までは、官庁が民間に対して「法令違反のおそれがあるのでNO」と言っていたものを、革新的事業活動評価委員会から官庁に対して「ロジックとしてはできるはずなので、NOということであれば、根拠を出してほしい」という形に転換しています。

「まず始める」ということを目的にしているのですね。他にも特徴はありますか。

スタートアップと伝統的企業が実験をしてから総括を行い、政府がネクストアクションを起こせるようにしています。

今までの日本の制度は海外の後追いによって変わることが多く、外国ですでに実施されているので日本に取り入れても大丈夫だという理屈で始まるため、結局法制まで数年遅れることになります。この数年の遅れはビジネスにとっては致命的で、特にネットワーク効果を追求するプラットフォーム型のビジネスでは、日本の企業が構造的に外国企業に勝つことができない原因の一つではないかと考えています。

サンドボックスで重要なのは、とにかく実験してみてその結果を見てみるということを許容するという点です。これによって、「おそれがある」という抽象的な理由でできなったことについて、実際にはそんなことは起こらない、ということをデータによって眼前につきつけることができるという点が革新的です。逆に言うと、実際やってみたら、懸念されたような問題が起こってしまったということも貴重なデータであり、その場合にはやはりこれは難しい、ということがわかるという意味で、これはこれで重要な学びです。

つまり、うまくいっても、失敗しても、実際にやってみたことによってデータを取ることができたということそのものが価値なのです。

国家戦略特区やグレーゾーン解消制度との違いはどこにあるのでしょうか。

スタートアップが数多く立ち上がるための仕組みがサンドボックスです。

国家戦略特区は、申請から認定を得られるまで時間がかかるので、スタートアップが利用しようとすると資金がもちません。グレーゾーン解消制度は、突然に本番環境にサービスを置く前提で規制の適用有無を確認するための制度なので、非恒久的な実験というステータスを前提とするサンドボックス制度とは異なります。サンドボックス制度は、そのまま恒久的に実施する場合には適法と判断することが難しいものでも、実験として期間と対象人数を区切った「管理された砂場」を実社会に作ることによって、社会的相当性や許容性を確保し、「適法」との整理を勝ち取るものです。

もちろん利用はスタートアップに限定されるものではなく、大企業でも利用することができますし、複数の企業がコラボレーションをして実験を実施することもできます。

MHM Labが規制のPDCAサイクルを回す

なぜMHM Labというプロジェクトを立ち上げたのでしょうか。

サンドボックスで行うことは、今まで私たちがやってきたリーガルワークと実はあまり変わりません。従来から、当事務所ではイノベーションの実現に向けて規制問題を克服するための活動をしています。

ただ、MHM Labという看板を掲げ、我々の理念とともに社会に打ち出すことで、単なる第三者であるアドバイザーが横からアドバイスをしているというのではなく、もっとイノベーションの実現にコミットをしたいという願望から、このようなプロジェクトを立ち上げました。我々弁護士は、民間事業者やまた省庁ですらも取ることができない法解釈の不確実性のリスクを一定程度引き受けることができます。これは、我々が司法という法解釈の最終判断権を担うフィールドに帰属し、最終判断権者である裁判所であればどのような判断をするのか、について他のプレイヤーよりもよく理解しているからできることだと考えています。

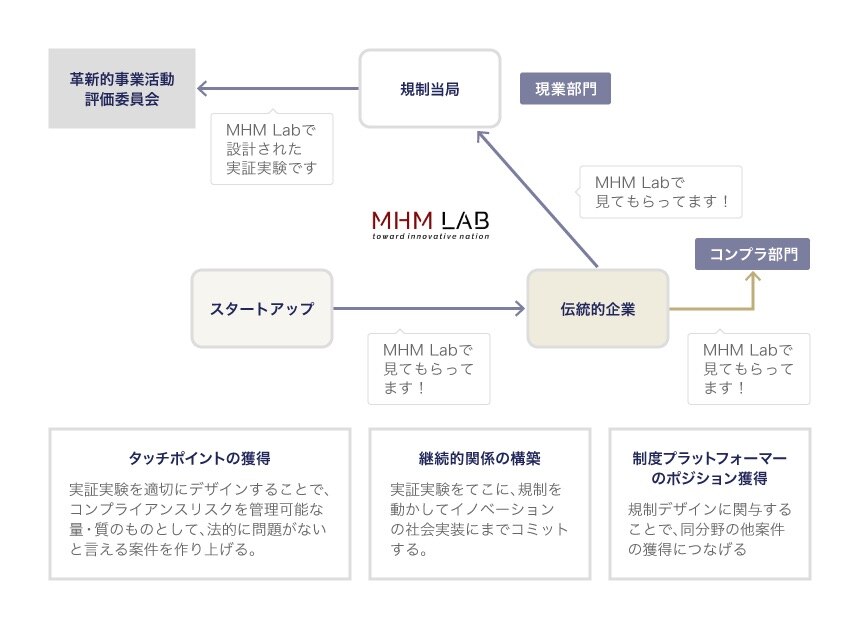

裁判所がどのような構造によって事実を把握し、法を適用するかを知悉していれば、望ましい結論を導くためには実験をどのようにデザインし、それをどのように社会とコミュニケーションしていけばよいか、ということを逆算することができるのです。このような我々の特性を駆使することで、スタートアップから伝統的企業、官庁に至るまでイノベーションを推進するための一連の流れがスムーズに動く、触媒的な役割を果たしたいと考えたのです。

MHM Labの役割

実現に向けて、私が企画書を作り事務所に提出しました。所内ではMHMの名前を出すことはリスクではないか、などの意見もありましたが、協力してくれる同僚もいて、ゴーサインを得ることができました。ちなみにこのロゴはAIでロゴを作ってくれるサービスを利用し、自腹で作ったものです(笑)。

サンドボックスの実験とは具体的にどのように行われるのでしょうか。

世界で爆発的に流行している電動シェアスクーターを例にして説明します。サンドボックスによってまずは実施してみて、歩行者が危険な目にどれだけ遭うか、事故はどの程度発生するかなどのデータを取ってみます。その結果、現行法で問題が発生しない場合は、そのまま導入に向けた議論を進めますし、現行法を変えれば行えるという話になれば、規制改革向けた議論に入ります。

まず実施してみる、という段階で危険な目に遭うことや事故をゼロにすることは難しいと思います。どうすれば進めるという判断ができるのでしょうか。

イノベーションは社会に便益を与えますが、一方で誰かに迷惑をかける可能性もあります。これはイノベーションによる負の外部性と呼ばれるものです。便益がマイナス面を上回っていたときに、イノベーションは社会的に許されます。

自動車が良い例でしょう。自動車という鉄の塊が道をびゅんびゅんと走るわけで、当たったら人はひとたまりもなく死んでしまいます。その意味で危険極まりないものが市販され、道を走っているわけですが、交通ルールを整え、運転者についてライセンス制を敷き、自動車を定期点検する車検制度をつくり、事故が起こった場合の損害を填補する民間保険も整備し、さらに民間保険に入っていなかった場合にも損害が填補される自賠責保険制度も整備することで、自動車の持つマイナス面をコントロールしています。もちろん、これによって人が事故死する確率をゼロすることはできないわけですが、自動車による社会の便益をマイナスが上回る状態を作ることができるわけです。そうであれば、自動車というイノベーションは社会に受容されることになります。

ここで重要なのはマイナス面の算定で、誰のどのような権利を害するか、ということです。その算出のためには、害する可能性のある権利の性質と、害する可能性を掛け算します。関与する人数、時間軸という変数の調整や、参加する人の同意をセットにしてマイナス面を抑え、実行しても大丈夫という状態をつくれるように実験のデザインをするのです。

ただし、私たちがコミットするのは実験の部分だけでなく、イノベーションを社会に出すところまでが私たちのミッションだととらえています。実験によって出てきた課題に向き合い、規制を変えなければいけないのであれば、そこまで一緒に行います。MHM Labが目指しているのは規制のPDCAサイクルを回すためのエンジンとなることです。

MHM Labのねらい

規制を変えるのに時間はかからないでしょうか。

資金面からも、データを集めるためにもスタートアップはスピードが重要なので、一番早く実現できる方法を私たちが分析し実行します。本来は法律を変えたほうが良いというときでも、ガイドラインを改正すれば曲がりなりにもそのサービスが実運用できるのであれば、そちらを採用します。私たちは制度をつかさどる官庁ではないからこそ、実務的な観点からの実利に徹することができるのです。実際、サービスが世の中に出さえすれば、本質的な法律の部分を変革するところにも手が届くことになるはずです。

私たちは官庁出向などを通じて立法過程にも関与した経験を持っていますので、規制改正の素案を作成することも朝飯前です。官庁と同じ目線に立って、本質的には法律レベルでこの部分が問題なのだけれども、運用の実態を考えると、ガイドラインをこう変えれば、法律を触らなくても実施することができる、ということを判断することができます。ガイドラインの変更でできるのであれば、行政手続法に基づいてパブリックコメントの募集をかければ実行することができますので、1か月ちょっとでルールを変えることができるのです。こういったことをトータルで提案しています。

スタートアップは、どの段階でMHM Labへ相談すると効果的でしょうか。

伝統的企業と事業を進めるという話になっていれば効果を発揮すると思います。スタートアップと事業を行いたい伝統的企業側から声がかかるケースもあります。これからは、伝統的企業がイニシアチブをとって私たちのラボを活用していただけるような流れも作っていきたいです。

CVCなどの増加もきっかけとなっているのでしょうか。

その傾向はあります。我々もCVCや、インキュベーション施設を持っている方々、アクセラレーションプログラムを持っている方々などとの連携をしていくことが、ネクストステップと考えています。

金融に限らない日本独自の制度、中国と対抗するための切り札に

MHM Labの先生方はどういった領域を専門とされていますか。

これまでご説明させていただいた通り、MHM Labというのは「思想」です。使っている知識はこれまでのリーガルワークと同じで、クライアントのニーズに応えるという意味でも、直接に目指すところは変わりません、その意味で、メンバーは様々な領域の弁護士を擁しています。ただ、新しい時代のビジネスモデルを模索するという特徴から、データ関連法に知見を持つ弁護士が多いと思います。

伝統的企業とスタートアップのコラボレーションになるとデータをどのように整理するかが重要となるケースが多いです。たとえば、伝統的企業が行っているリアルビジネスで取得したデータについて、業法ではこう規制されているが、こうすればマルチユースできる、という議論の展開が求められます。

また、FinTechをはじめとした金融分野に関係する者も多いです。他の国のサンドボックスは、金融対応のために設けられた制度です。

金融の世界では、証券、保険、銀行などの業態ごとに各国の規制当局者から構成される国際的な監督者組織がありますが、そのなかでもテクノロジーイノベーションに金融業界が対応するための方法論としてサンドボックスが挙げられており、導入する国も増えています。

日本の場合は金融に限っていないのですね。

サンドボックスの導入に関する議論を進める中で、イノベーションを起こせない構図は金融以外の分野でも同じではないかということになり、日本では金融に限らないことになりました。これは、他の国には見られない日本のユニークな点だと思っており、広がりのある制度なのです。

日本の産業の海外戦略という点はどの程度意識されましたか。

産業政策的な位置付けでいうと、これは私が個人的に考えていることですが、中国と対抗するための切り札だと思っています。

中国の場合、事業者にまずは自由にビジネスを行わせ、その中から勝ち残ってきたものを政府が優遇し、世界に通用する規模のビジネスに育てたうえで、海外を攻略するという戦略を全国規模で行っています。制度はないけれども、いわば国全体がサンドボックスのような状態だと言ってよいでしょう。こうした方法論を持つアジアの大国に伍していくためには、大量のアイディアを事業化していなければならず、「適法でないおそれがある」という理由で新しい試みを躊躇するという今までの日本の構造では、早晩日本のアジア戦略は中国に駆逐されてしまいます。

サンドボックスの仕組みができたことによって、たくさんのスタートアップから多くの案件が出て、短いスパンで検証を行うこと、さらに必要があれば制度の改正まで視野に入れた活動が可能になります。このような仕組みで、人口数をテコにして膨大な新ビジネスの実証データを生み出している中国との競争に、なんとか振り落とされないようにしたいのです。

エネルギーと人口が中国とは違い過ぎますね。せめて制度だけでも追い付かなければいけませんね。

制度をつくり、イノベーションを起こしましょう、そうしないと日本のアジアにおける地位は失墜してしまいます。今はスタートアップに資金も回っていますから、スタートアップのイノベーティブなアイディアを社会に出すことに取り組みたいですね。

(取材・構成:BUSINESS LAWYERS編集部)

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産

- ベンチャー